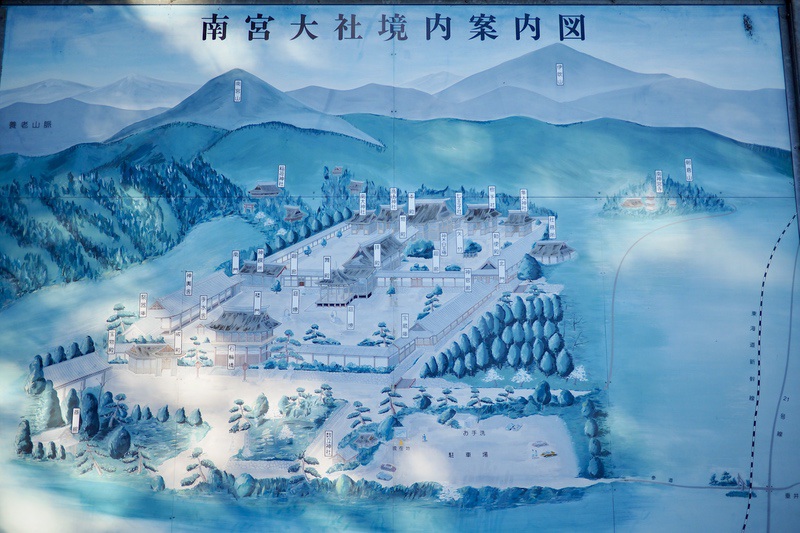

岐阜県不破郡垂井町に鎮座の「南宮大社」(なんぐうたいしゃ)を、ぶらり訪ねてきました。

美濃国一宮と謳われる神社です。

本社入り口の脇に、「数立社」がありました。

サルタ彦を祀るとされますが、美濃国総社という説もあるようです。

朝一に訪れましたので、楼門が陽に染まっています。

楼門横には、祓所。

重要文化財の「石輪橋」を横目に見つつ、川を渡ります。

楼門を抜けると、そこはピンと張り詰めた、冬暁の空気に満たされていました。

暖冬とはいえ、美濃の朝は寒い。

南宮大社は、神奈備である南宮山の山麓に鎮座しています。当社は「国府の南に位置する宮」として「南宮」を名乗るようになったとされています。

祭神は「金山彦命」(かなやまひこのみこと)。それに、「彦火火出見命」と「見野命」が配祀されています。

金山彦は、大元出版の「谷日佐彦」氏著『事代主の伊豆建国』によれば、出雲系の製鉄の神となるようです。

鉱山を司どる神を祀る社として、当社は全国の鉱山・金属業の総本宮として古くから信仰を集めてきました。

しかし、少々気になる点もあります。

出雲系の金山彦を主祭神としながらも、脇を固める彦火火出見は物部の神であり、見野神は豊系の神と思われます。

あまり聞きなれない見野神とは、『古事記』では神代七代の二番目、国之常立神の次に化生した「豊雲野神」とされており、すぐに身を隠したと記されています。

また、『日本書紀』本文では、天地開闢の後、国常立尊、国狭槌尊の次の三番目に「豊斟渟尊」が化生したとされており、この神の別名を見野尊としています。

それで、この神の表すところは、物部イクメ王とともに東征を果たしたが、彼の謀略によって大和から追われた「豊彦」なのではないかと思われます。

つまりこの祭神の配置は、第二次物部東征を受けた磯城・大和王国と出雲王国の姿を彷彿とさせるものとなっています。

さらに、本殿回廊内の摂社群を見てみると、樹下神社には「大己貴命」が祀られているものの、

隼人神社には「火闌降命」(ほすそりのみこと≒火須勢理命)、

高山神社には「木花開耶姫」「瓊瓊杵尊」、南大神社は「天火明命」と、ガッチリ物部で固められています。

まるで何かを封じているかのよう。

さらにさらに、南宮大社は南宮山を神奈備とすると言いつつも、社殿は物部系の王子ヤマトタケル伝承の伊吹山を遥拝するように建てられています。

もっとも、伊吹山はヤマトタケルの命を奪った山ですので、物部反勢力の山かもしれませんが。

南宮大社の創建を調べてみると、初代天皇の即位の年に勧請されたのが始まりとされ、伝承によると東征で、難敵だったナガスネヒコに苦戦を強いらていた際、金山彦命は霊験を持って金鵄を助けた事で見事勝利に導いた、その功により美濃国不破郡府中に祭られるようになったと伝えられていました。

その後、崇神の御代に美濃仲山麓の当地に遷座したとされます。

これもおかしな話であり、出雲王国を滅亡に導いた物部東征軍に金山彦が加担するわけもなく、出雲大好き中曽大根彦(ナガスネヒコ・大彦)と敵対するわけもないのです。

そもそも、今回僕が南宮大社を訪ねた理由は、この神社が、大彦が建てたという伊賀一之宮「敢國神社」(あえくにじんじゃ)の元宮だという話を聞いたからでした。

境内の左裏には、椿の杜に囲まれた、末社群が祀られています。

南宮大社では「白玉椿」を御神木としています。

舟石のような磐座がありました。

古い手水なのかもしれません。

伊賀一之宮「敢國神社」についてですが、主催人は「大彦命」(おおひこのみこと)であり、 「少彦名命」と「金山比咩命」(かなやまひめのみこと)を配祀しています。

配神の金山比咩についてですが、敢國神社は創建当初、南方の南宮山山頂付近に祀られていたといわれています。

後に現在地の南宮山山麓に遷されましたが、その後、山頂附近の社殿跡に勧請されたのが、南宮大社の金山比咩だということです。

そのため、伊賀の神奈備も、「南宮山」と呼ばれたともいわれています。

そして貞元2年(977年)、金山比咩命の社殿前の神木に言葉が現れたことにより、金山比咩を敢國神社に合祀したとしています。

ただ、南宮大社と敢國神社の関連伝承を記す文献には、その傍証が十分ではなく、真偽は詳らかではないということです。

ところで、この裏の境内地、早朝でまだ日が差していないということもありますが、身震いするほどひんやりしています。

少し奥まった場所に鎮座する「湖千海社」の祭神は「豊玉彦命」(とよたまひこのみこと)。

潮の満ち引きを司るワダツミの王とされます。

南宮大社は、1600年の関ケ原の戦いの兵火で建物はほとんどが焼失しました。

現在の建物は、1642年、春日の局の願いを受け、三代将軍・徳川家光によって再建されたものとなります。

また、南宮大社の宝物殿には、平安時代の初代三条宗近作の「三条」、室町時代に奉納された備前國長船の刀工、康光作の「康光」、奈良時代の「鉾」の3つの重要文化財が収蔵されており、毎年文化の日(11月3日)にのみ一般公開されているとのこと。南宮大社は刀剣審神者垂涎の神社でもありました。

11月8日に行われる「ふいご祭り」(金山祭)は、野鍛冶の方々が古式の作法に則り、実際に刀を鍛錬し、ご神前に奉納する儀式だという話で、いつか見てみたいと思う祭りです。

さて、境内の最奥部に来ました。

連なる赤い鳥居の先には、「南宮稲荷神社」があります。

と、鳥居の参道の外脇に、何かしら石碑が立っているのを発見。

石碑には「袖神」と彫られていました。

これはいわゆる「袖もぎさん」、または「袖もぎ様」と呼ばれるもので、その前で転んだときは、片袖をもぎとって手向けてこないと災いに遭う(中には死ぬと伝えられる)とされる路傍の神です。

民俗学者の「折口信夫」氏によれば、日本の古代民俗において、行路山野で倒れた死人の屍に出会った時は、祓として歌に依った一方で着衣を脱いで屍を蔽ったとみられ、その風習が後に形式化して袖だけを手向ける様になったとしています。

つまり、袖神とは死霊の神格化で、坂または路でつまづき倒れることが、やがてその神の存在を判じる動機となったということです。

ひえ~っ。。。

ま、まあ、それはさておき、

来ました、おいなりさん。

一般的なおいなりさんである、ウカノミタマを祀るとされます。

稲荷神は製鉄の神で、稲荷社は製鉄跡であるとする考えもあるようです。

そういえば、製鉄に必要なのは風と水。

ここは伊吹おろしの強風が吹き下ろす場所でもありました。

この稲荷社のあたりが、南宮大社のキモなのかもしれません。

南宮山山頂には奥宮もあるそうですが、それはまあいいか。

深掘りすれば、もっと何か出てきそうな神社ではありましたが、この辺で当社を後にしたのでした。

イルガガと申します。岐阜県在住で出雲ファンですが、地元の歴史、成り立ちにも興味を持っています。

美濃国一宮 南宮大社の祭神が金山彦、鉄との繋がり?今では痕跡がないのに?というのが素朴な疑問です。

地元伝承に、大国主命が因幡の白兎を助けた後各地で国造りをしている頃の話です。と始まり下照姫と天稚彦が国造りを行っていた所が美濃市周辺。天稚彦亡き後、下照姫は娘の姫之命を連れて信濃国へ国造りに向う途中、白兎に導かれて国造りの手伝いをしたのが現在の可児市になります。

三宮神社に姫之命、下照姫、天稚彦を祀っています。(出雲王国の範囲にあったと思われます)

そんな可児市ですが、宮内庁管理の八坂入彦の陵墓があり、景行天皇の后、八坂入姫の住んだ泳宮があります。三野後国(岐阜、各務原、可児)は物部系といわれていますが、この泳宮近くから111cmの近畿式突線文銅鐸が出ています。(大彦、沼河別の勢力範囲ですよね)

可児市、犬山市の周辺には桃太郎伝説があり、可児市には鬼ヶ島があります。この周辺の地名には桃太郎に因むものが多い。犬山も然り。(先住民から鉄鉱脈を奪た?)

犬山市には、尾張国二宮、大懸神社があり、ここは姫の宮と呼ばれ奥宮に磐座があり、里宮には大国事代主社が鎮座してます。(縄文、出雲系ですよね)

犬山市に隣接する春日井市にはたたら場があったとされ、五大明神社には天目一神が祀られています。

このブログの猿投神社にありましたが、左鎌で製鉄に関わりがあるのではと。

民俗情報工学の先生がおっしゃられていましたが、白鳥、鶴、サギ等の白い鳥は鉄の象徴だと。鉱脈があると飛び方が変わるので、鳥を追いかけて行動を観察するのだとか。ヤマトタケル伝説は、鉄鉱脈を追いかける話だとされてました。

尾張美濃三河の濃尾平野はかつて砂鉄が採れたという事です。この地域は、縄文、出雲系の鉄文化があり、そこへ尾張氏、物部系(ヤマトタケル)が来たのではないかと考えてます。

いいねいいね: 1人

イルガガさん、お久しぶりです。

尾張国は確かに鉄の伝承を感じさせるものの、その痕跡が薄いと思います。また、海部家の本拠地でありながら、多くの氏族が流れ込んでおり、全貌がよく分からない感じです。

考察を深くしていくと、また新たな発見があるのかもしれませんね。

白い鳥が鉱脈を知っているという話は面白いと思いました。

佐渡島のトキに会ってきましたが、関係があるのかもしれません。

いいねいいね

イルガガです。

五条様

覚えていて下さって嬉しく思います。

この地区はまだまだ隠されている事があるように思います。

柴シバ(音読でサヒ)は鉄の隠語だそうです。柴犬は鉄鉱脈を見つける犬の事でハイイロオオカミの血筋だそうです。

柴犬の種類は

長野 戸隠犬 川上犬、保科犬

島根 石見犬 因幡犬

岐阜 美濃柴犬

古代鉄文化の地域ですね。

岐阜美濃も鉄産地であった可能性が高いと思います。

いいねいいね: 1人

ほう🤔

いいねいいね

こんにちは、よれ と申します

南宮大社の刀と鍛治は年一度しか見られないのが、なかなかハードル高いですね。

ちなみに鍛治であれば、月一で三木市で見ることができますよ。

(無料です!目の前で見られます(実際に見学した事あります))

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/2942.html

福岡からは遠いと思いますが、ご参考になれば。

いいねいいね: 2人

よれさん、貴重なコメント、ありがとうございます😊

ある刀鍛冶の方の動画を見て、いつかその様を見てみたいと願っておりました。月一で見れるとはすごいですね!

しかしながら、僕の休日は基本的に月火なのです。やはり、ハードルは高そうです😅

でもいつかきっと、見てみようと思います。

いいねいいね