白川稲荷大明神の春季大祭を見学した僕は、その足を宇佐方面に向けました。

ここまで来たなら、行かねばならぬであろう。いざ、U☆S☆A UNAGIストリートへ!

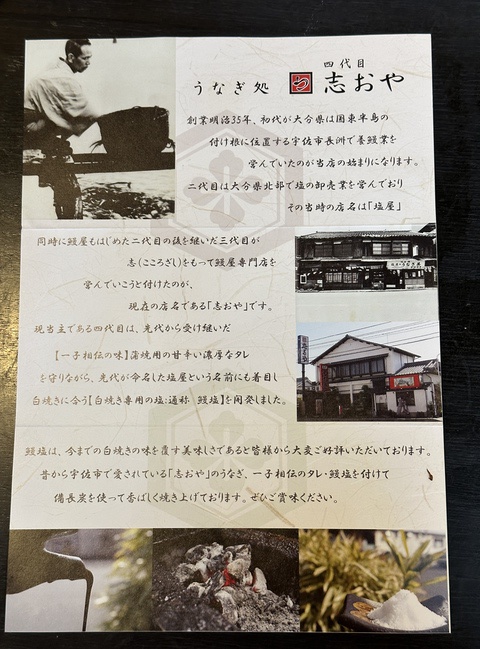

前回、龍の磐座の帰りには、「竹の家」さんで舌鼓を打ちましたが、今回はもう一つの老舗「志おや」さんにお邪魔しました。

ちーっす。大将、やってる?

明治35年に初代が宇佐市長洲で営む養鰻業に始まり、二代目が塩の卸売り「塩屋」と鰻屋を経営。

三代目が志(こころざし)をもって鰻屋専門店を営んでいこうと名付けたのが、現在の店名である「志おや」なのだそうです。

現当主の四代目は、先代から受け継いだ一子相伝の甘辛い濃厚タレを守りつつ、白焼きに最も合う専用の塩「鰻塩」(うじお)を開発したとのこと。

ならば、その両方を味わいたいではないですか!

来たよねーコレ。

お値段はまあまあ良いけれど、食べずに後悔だけはしたくない。

「志らかば重」4,500円也。

蒲焼はパリ系というよりはフワトロ系。ほろほろと身が口の中で溶けていきます。

白焼もふんわり香ばしい。

まずはプレーンでいただき、次に塩、そしてわさび醤油で。

自慢の塩は旨味が中心で塩辛くなく、たっぷり身につけていただきました。

追加した肝焼きは、僕好みのガツンと苦い系でした。

さて、ちょいと気になった神社がありまして、立ち寄ってきました。

「白鬚田原神社」(しらひげたわらじんじゃ)です。

場所は大分県杵築市大田沓掛。「どぶろく祭り」で有名なのだそうです。

イケメンの狛犬さんがいらっしゃいました。

イケ狛です。

階段を登ると、仁王ズがいらっしゃいました。

両子寺が近いからですかね。

「ああーん、テメェ、いつもうなぎばっかり食いやがって💢」

仁王さんが、皆さんの心の声を代弁してあります。

失敬失敬、

この世は所詮、諸行無常。

常に悔いのないように、僕は生きているのです。たぶん。

手水の龍さんは、鼻の下が伸びています。

ここの石像は面白い。

ひと階段登ると、開放的な社殿が建っていました。

祭神は「天津日高彦穂瓊瓊杵命」「猿田彦大神」「天宇受売命」 他51柱。

白髭さんといえばサルタ彦ですが、なんでニニギさんまでいらっしゃるのか。

本殿は二つ。

しかし向かって右側の空きスペースが気になります。

なんかあったんじゃないのかな、ここには。

当社に伝わる「どぶろく祭り」は、和銅3年(710年)から1300年以上も続いているとされ、毎年10月17日、18日に行われます。

当社では構造改革特別区域(特区)が始まる前から、九州で唯一国税庁より、どぶろく作りが許可されていました。

どぶろくは上代より徳川時代の間は自由に醸造し、神前に供えそのお下がりを心霊の宿る長寿の薬として氏子、参拝者がいただいていたといいます。

祭りで作られたどぶろくは、一滴も残さないのが慣例で、余った場合は道行く人を境内に呼び上げて振る舞い、樽を空にしてしまうのだそうです。

五穀豊穣・長寿祈願として、祭りは大変賑わう様子。

僕は下戸なので、酒はほとんど飲めませんが、

こんな幸せそうな人たちを見ていると、ちょっとだけその輪に加わりたい気持ちになります。

境内の隅に石祠がありました。

崩れかけていますが、これまたユニークな狛さん。

独特な感性の石工さんがいらっしゃるのですかね。

これは何大明神なのだろうか。神紋は鷹羽ですかね。