福岡県飯塚市佐與に面白い神社を見つけました。

貴布祢神社(貴船神社)です。

参道の階段の横に

大きな卵形の石があり、猿田彦が祀られています。

階段を登って拝殿へ。

横には奇怪な♂型の石。

山形の垂水遺跡を彷彿とさせます。

祭神は「高雄神」(たかおかみ)と「闇雄神」(くらおかみ)、一般に水神とされる神です。

京都の貴船神社は、玉依姫が黄色い船に乗って当地に上陸し、水神を祭ったのに始まると伝えていました。

玉依姫は、豊玉姫の息子・ウガヤフキアエズに嫁いだ龍宮の乙姫とされます。

宇佐家伝承には菟狭津姫(豊玉姫)の息子に嫁いだ常世織姫の墓が、大分の貴船神社だと伝えていました。

つまり、玉依姫とは常世織姫を表している可能性が高く、貴船神社は彼女に由来があると考えることができます。

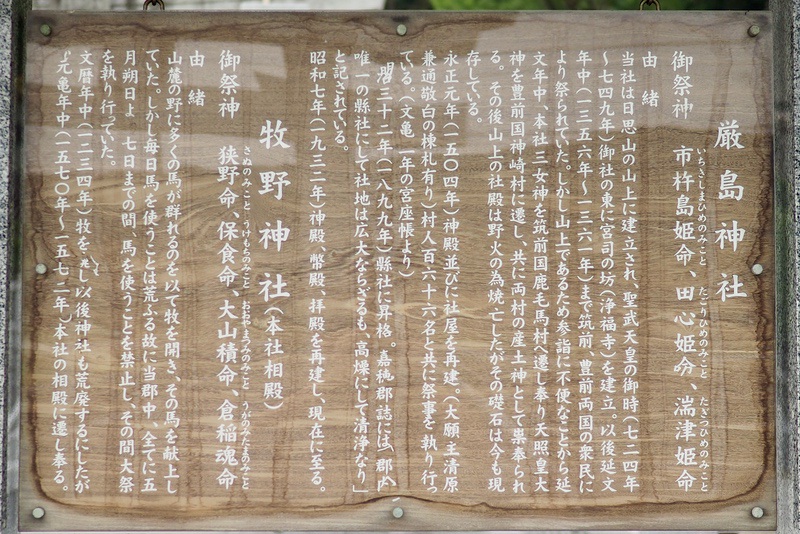

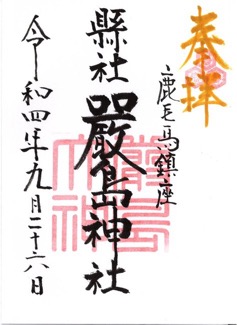

飯塚市鹿毛馬の「厳島神社」を訪ねました。

以前、「鹿毛馬神籠石」を調べる際にも、当社を訪ねています。

祭神は「市杵島姫命」(いちきしまひめのみこと)、「田心姫命」(たごりひめのみこと)、「湍津姫命」(たぎつひめのみこと)の三柱、宗像三女神です。

相殿の牧野神社は昔、鹿毛馬神籠石の中に鎮座していたと言われ、主祭神に狭野命(さぬのみこと)を祀ります。狭野は初代天皇の幼名とされます。

しかし配祀に「保食命」(うけもちのみこと)、「大山積命」(おおやまつみのみこと)、「倉稲魂命」(うがのみたまのみこと)が添えられおり、祭神の並びに違和感を覚えます。

それはおそらく、この厳島神社の秘密に、関係があるものと思われます。

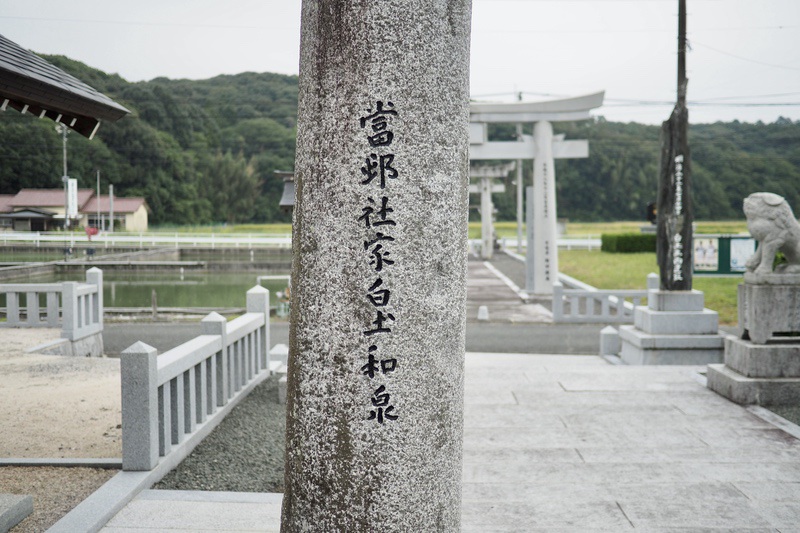

秘密とはこれ。

代々当社社家のお名前を「白𡈽」家とされています。

氏子さんらの中にも、白𡈽さんが多数いらっしゃるようです。

「しらど」「しらつち」などと呼ばれますが、本来は別のお名前でした。

それは「白王」です。

白王家とは「白川伯王家」(しらかわはくおうけ)のことで、「白川家」(しらかわけ)とも称されます。

白川伯王家とは花山天皇の皇孫の「延信王」(のぶざねおう)が臣籍降下して源姓を賜り、神祇官の長官である神祇伯に任官されて以降、その子孫が神祇伯を世襲するようになったために「伯家」とも、また、神祇伯に就任してからは王氏に復するのが慣例であったことから「白川王家」とも呼ばれたとされます。

室町時代 になると、代々神祇大副(神祇官の次官)を世襲していた卜部氏系の吉田兼倶が「吉田神道」を確立し、全国の神社の大部分を支配するようになります。これに対し、江戸時代に白川家は伯家神道を称して吉田家に対抗しますが寺社法度の制定以降は吉田家の優位が続きました。

その折り、白川伯王家の一部の方が当地に移住し、日思山に宗像三女神を祭祀したのだといいます。

明治時代になると、白川伯王家は王号を返上し、白川家の当主の資訓は子爵に叙せられます。資訓の後を継いだ資長には実子がなく、伯爵・上野正雄の男子の久雄を養子に迎えるも、後にこの養子縁組は解消となり、白川家は断絶となります。

すると当時の神祇官が当社家に押し掛け、千年以上続いた「白王」姓を名乗るなどけしからんこととして、名前を変えるよう迫りました。

そうして「王」の字の「一」を取って「土」とし、本来は王であった事の証として「`」を残したということです。

このことは直接、厳島神社の宮司様より、お伺いしました。

最初に訪れた貴布祢神社にあった、「天降神社遥拝」の石碑が気になったので、「天降神社」にやってきました。

僕がこの日訪れたのは、飯塚市庄内元吉に鎮座の天降神社です。

というのも、この天降神社、福岡県内にこれだけ鎮座しています。

どんだけ天降っているんだって話です。

社名の呼び方は、「あまおり」だったり「あめふり」だったりします。

祭神もまちまち。

いつか天降神社巡りをしてみようかと思いますが、まずはこれ

白𡈽さんです。

この天降神社と白川家は関係があるのでしょうか。

少々急な階段を登っていくと、

これまた意味深な石碑があります。

「白王太子殿下御降誕記念」とあります。

この記念碑を建てた、謎の団体。

境内には楠の巨木。

当社祭神は、造化三神の「高皇産靈神」(たかみむすひのかみ)、「神皇産靈神」(かむみむすひのかみ)、

他に「生産靈神」(いくむすひのかみ)、「玉留産靈神」(たまづめむすひのかみ)、「足産靈神」(たるむすひのかみ)「大宮比賣神」(おほみやめのかみ)、「御膳津神」(みけつかみ)、「事代主神」(ことしろぬしのかみ)、「須佐之男神」(すさのをのかみ)、「大年神」(おほとしのかみ)、「大山祗神」(おほやまつみのかみ)。

不思議な神社です。

大楠の根元には、丸い石が抱かれていますが、

他にも角の取れた丸石がごろごろ。

祀られる石もあれば、

自然と一体化した石もありました。

石といえば、厳島神社の白𡈽宮司から教えていただいた磐座がありました。

神社から少し離れた田んぼの中にあります。

白川伯王家が当地に来た時、日思山には、宗像三女神の他に天照大神も祭祀したということです。

日思山から遷座するときに、天照大神は別の神社に祀られました。

その祭りで、神輿の行幸の際、お休みになる石がこれなのだと、確か宮司は話してあったような気がします。

うろ覚えですみません。

しかしそれにしても何か生き物のような形の石です。

鹿毛馬の由来とは、案外この石ではないでしょうか。

そしてこれは本当に偶然見つけたのですが、

こんなところに

道があって、

なんかさらに、丸石の磐座がありました。

すっご。

これはあのお休み石と繋がっているのではないか。

さらに少し歩いてみると、八龍なんとかの社がありました。

う~ん、ロマンティック。

いつも楽しみに拝見させていただいております。ちょうど数日前に、”さよ”という同じ読みをする土地が福岡にあることを知りました。少し興味をもって天降八所神社などを検索したりしていたところでした。タイミング、詳しい情報にとても嬉しくなりました。『偲フ花』は私にとって、一番の歴史の教科書、ガイド本とさせていただいております。貴布祢神社、田んぼの中の磐座、そして地元の方しかご存じないような場所、とても気になりました。いつかこの頁を片手に佐與を歩いてみたいと思います。(白山神社、正覚寺登山口近くの佐用之神は、佐用氏と関係あるかも、というネット情報を目にしました。自分で知ろうとすると、入ってくることってあるんですね。見つけた感があってうれしいです。この場を借りて残させてください。コメントが上手く残せず、重複していたら申し訳ございません。暖々空間と申します。)

いいねいいね: 1人

暖々空間さん、こんにちは♪

佐用町の清明塚・道満塚の折には、情報ありがとうございました。

「佐用氏は播磨の中世豪族赤松氏の一族と伝えている。赤松氏は村上天皇の第七皇子具平親王の子源師房の孫季房を遠祖とする、いわゆる村上源氏である」

http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ak_sayou.html

佐用氏は播磨の出自のようですね。

佐賀の唐津方面にもサヨ姫伝承があり、気になるところです。

飯塚の佐與地区もミステリアスな雰囲気で、探ればまだ何か出そうな感じです。厳島神社の元宮である日王山山頂付近には、神代文字の彫られた石柱が残されているとかの情報もあり、気になっています。一度登山を決行したのですが、道がかなり荒れていて、断念しました。

泌泉やアマテラスを祀った飯土井神社などもまだ未訪問なので、再度訪ねてみようと思っています。

佐用之神は見るからにサイノカミでした。佐用とはサイから来ているのかもしれませんね。

いいねいいね