能登半島と伊豆半島は、龍の頭と尻尾なんだという話がありまして、能登の大地震が起きた時、次は伊豆があぶないと騒いでいた人たちが少なからずいました。

まあ、4ヶ月たった今のところ、伊豆半島は無事ですけどね。

それとは別に、日本にはドイツのE・ナウマンにより命名された世界第一級の大断層「中央構造線」が東西に走っていて、これがズレると大きな地震になる、と言われてます。

この中央構造線、真っ直ぐであればズレが起きやすかったのでしょうが、ここに一本の杭を打ち込んだ奴がいます。それが伊豆半島。

ある人は僕に、「伊豆半島は日本のインドだ」と話してくれましたが、そう、伊豆半島はかつて離島であり、プレートに沿ってやがて日本本土にドッカ~ンとぶつかったわけです。

日本の大ナマズを鎮める要石(かなめいし)があるとしたら、それは伊豆半島のことではないかい。

この伊豆半島インパクトの勢いはまだ続いているらしく、今も南アルプスは一年間で4mm程度隆起しているそうです。つまり、中央構造線が関東あたりでグニャリと曲がっているのは、そのせいだということです。

このまま伊豆半島の進撃が続けば、いつか日本列島をぶち抜いて、能登半島と合体する日が来るのかもしれませんが、それはそれでロマンです。合体はロマン。

伊豆諸島という女神の島々を従える伊豆半島は、龍の頭か尻尾かは分かりませんが、そんな場所だとして、

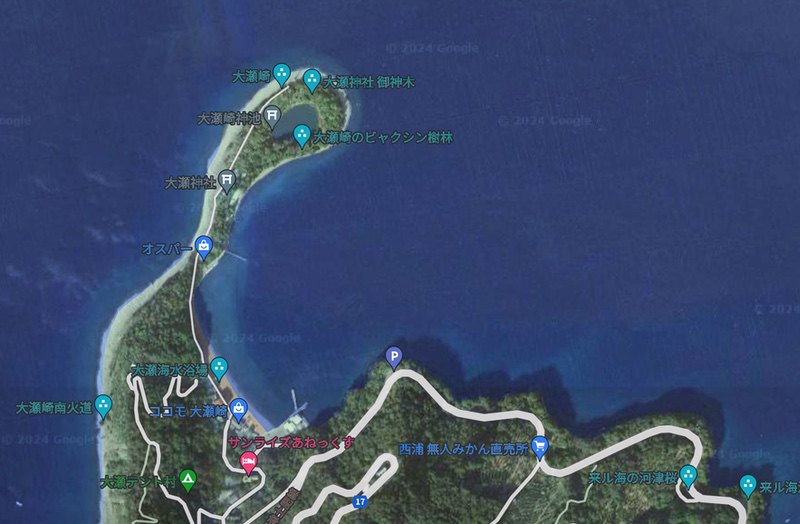

このちょっとエッチな部分、ここを拡大すると、

おお、

お~っ、なんじゃこりゃ~っ。

というわけで、静岡県沼津市西浦の「大瀬神社」(おせじんじゃ)を訪ねて来ました。

砂州が伸びていて、よほどこちらが長濱っぽいです。

駿河湾の人たちは、船を新造する時には必ずこの神社に参詣し、海上の安全を祈願したという話です。

また、ダイバーの聖地でもあるらしく、ダイビングショップが参道に軒を連ねていました。

大瀬神社の例大祭は毎年4月4日に行われる「大瀬まつり」と呼ばれ、奇祭として有名です。

遠くは蒲原・由比・近くは静浦・内浦・西浦など、多くの地区から大漁旗で飾りたてた船が多数集まってくるのですが、なぜか船上では、派手な女装をした青年達が勇み踊りを踊りるのだそうです。

船が岸壁に到着すると、海に向かって俵を投げ、それを泳いで拾った青年達が、神社に大漁と航海の安全を願って参詣するという壮大な祭り。

女装した青年、ちょっとイメージしていたものの斜め上をいってました。

大瀬崎の砂州の参道は思った以上に長いのですが、

一帯は、約130本のビャクシンによって樹林が形成されていました。大☆迫☆力!

その捻れた姿は、さながら白龍の如しです。

ビャクシンが自然発生して群生している所は全国的に珍しく、大瀬半島はビャクシンの樹林としては日本の最北端になるそうで、昭和7年(1932年)に「大瀬崎のビャクシン樹林」として国から天然記念物に指定されています。

ビャクシンは日本の古来種ではありませんので、古代に支那の国から持ち込んで植えたものから派生していったのでしょう。

ようやく大瀬神社に着きました。

が、社標には「引手力命神社」と記されています。

そう、当社は式内社・引手力命神社(ひきてちからのみことじんじゃ、ひきたぢからのみことじんじゃ)の論社とされています。

延喜式神名帳に記された「引手力命神社」は、伊東市十足の「引手力男神社」よりも、当社とされることが多いのだそうです。

ただ、実際には決定的な史料が無く、明らかではないとのこと。

当社の創建を見てみると、白鳳13年(684年)に発生した大地震に伴って、海底が突如300丈ほど隆起したと伝えられます。

この隆起してできた島は、「琵琶島」(びわじま)と呼ばれるようになりました。

白鳳年というのは天武帝の治世で、この地震はいわゆる南海トラフ沿いの巨大地震と推定されています。

白鳳地震は『日本書紀』に記述があり、有史以来、記録の残る南海トラフ巨大地震としては最古だと考えられています。

「山崩れ、河涌く」と液状化現象を思わせる記録があり、諸国の郡の官舎、百姓の倉屋、寺塔、神社が多く倒壊したと記されます。

伊予湯泉(いよのゆ)や、紀伊の牟婁湯泉(むろのゆ)が没れて湧出が止まり、土佐では田畑50余万頃(約12k㎡)が海中に没しました。

そのような最中に忽然と海中より現れた琵琶島を、人々はどのように受け取ったか。

当時の人は琵琶島を、海没した土佐国から神が土地を引いてきたのだ、という風に考え、それで引手力命を祀ったと云われています。

当初の琵琶島は、海中の小さな孤島であり、この大瀬神社が鎮座している小高い丘がそうだったとされます。

そこにやがて砂洲が形成され、陸繋島となって大瀬崎と呼ばれるようになりました。

この国引きの話で思い浮かぶのは、有名な出雲の「国引き神話」です。

それは、出雲王国6代大名持の「八束水臣津野」(やつかみずおみつぬ)が、遠く「志羅紀」「北門佐岐」「北門農波」「高志」の余った土地を裂き、四度、三身の綱で国を引き寄せて、現在の島根半島を造ったというものでした。

大瀬神社の豪奢な社殿が見えて来ました。

立派な彫刻には、

天狗の姿が目立ちます。

天狗は引手力命の眷属(けんぞく)とされ、この先の神池で悪さをする人がいると、大瀬神社の天狗が飛んでいって懲らしめたと言い伝えられます。

菊花紋が半分になったような社紋は、天狗のうちわでしょうか。

天狗とは修験者のことで、元は出雲散家ではないかと考えています。

悪さする者のところに行って懲らしめる、なんて話は、いかにもサンカ的です。

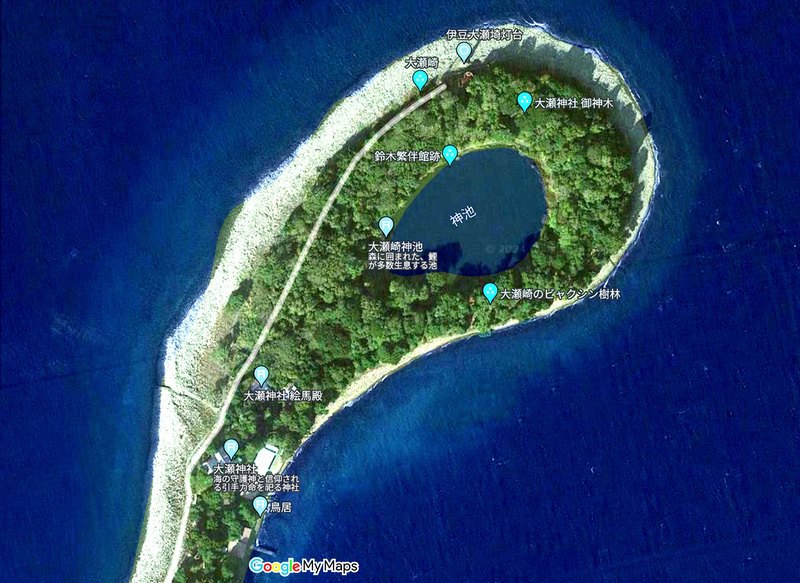

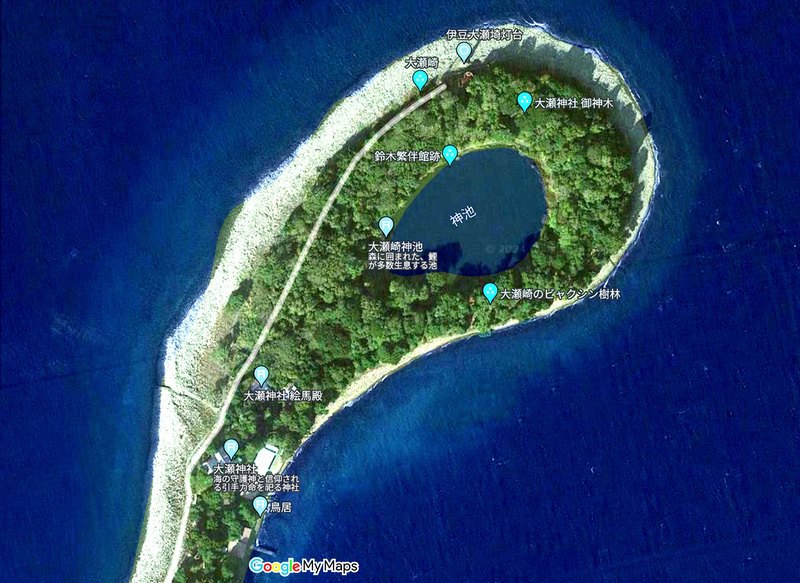

伊豆七不思議のひとつとされる、神池に向かいます。

平安時代末期には、源為朝と源頼朝、および北条政子が、源氏再興を祈願して、当社に弓矢、兜、鏡、太刀などを奉納したとも伝えられます。

その後、源氏の再興が叶い、その他多くの武将たちも弓矢や太刀を奉納するようになりました。

室町時代には、熊野水軍の武将「鈴木繁伴」がこの地を支配し祭祀に勤しんだとされますが、度重なる地震や津波で館も奉納品も全て失われました。

神池が見えて来ました。

神池は海に突き出た大瀬崎の先端に位置します。

海から15mほどのところにあり、標高もおよそ1mほどしかなく、海が荒れた日には海水が吹き込みます。

そうであるにもかかわらず、なぜか神池は淡水池であり続け、コイやフナ、ナマズなどの淡水魚が多数生息しています。

それは下から、淡水が湧き出ているからなのでしょうが、海水面の上下に従って神池の水面の高さが変わるともいわれており、何故淡水池であるかは明らかにされていないとのこと。伊豆七不思議の由縁です。

しかしどうでしょうか、この幽玄さ。

夜に月を映しとるのに、最適な池だと思われます。

潮の干満と結びついた淡水池。干珠満珠が鎮められているとしたら、このような池なのではないでしょうか。

この大瀬崎の先端に、大瀬神社の御神木で推定樹齢1,500年のビャクシンがあるというので、行ってみます。

大瀬崎は龍神信仰の聖地で、神池は龍穴であると言う人もいます。

この日はあいにくの天気ではありましたが、大瀬崎の先端からは、富士山の裾野まで望め、この位置関係は、龍脈の祖山である富士山を顧みることになり、「回龍顧祖」と呼ぶ特別な地形とされます。

神池の水は富士の伏流水が湧き出ているのだと言う話もあり、故に龍穴とされるようです。

ビャクシンの木も、うねるその姿はまさに龍の如しで、支那国から輸入されたビャクシンを龍神と結びつけ、伊豆半島に持ち込んだ古代氏族がいたのではないかと、思わせます。

同じく龍木を彷彿とさせるのがクスノキで、日本西部にしか自生しないこの木をシンボルツリーとして植樹していった一族の姿が、自ずと重なります。

国引き神話の出雲6代王「オミヅヌ」は、西出雲王家・郷戸家のフテミミ姫の婿として、養子に迎えられた人であったと伝えられています。

鳥取県の「姫路神社」が、彼の生家であったといいます。

この神社は、オミヅヌの母「天之都度閇知泥姫」(あめのつどへちねひめ)に関係があると言われます。

彼女の名前は、柿本人麿が書いた『古事記』に見え、また、兵庫県朝来市に鎮座する「粟鹿神社」の書物『粟鹿大明神元記』にも記され、オミヅヌを生んだと記述されていました。

大瀬神社の祭神である引手力命(ひきたぢからのみこと)とはタヂカラオのことであろうと推察できますが、この国引き神話を持つ二人の位置関係は、

僕の考察によるこの系図と、富家伝承における系図を結びつける根拠になりうると思います。

タヂカラオは高知の越智郷出身で天津羽羽姫の父親で、オミヅヌは鳥取出身でサワケの父親。そして何故か、オミヅヌは粟鹿(アワ・ガ)神社の古文書にその名が見えるのです。

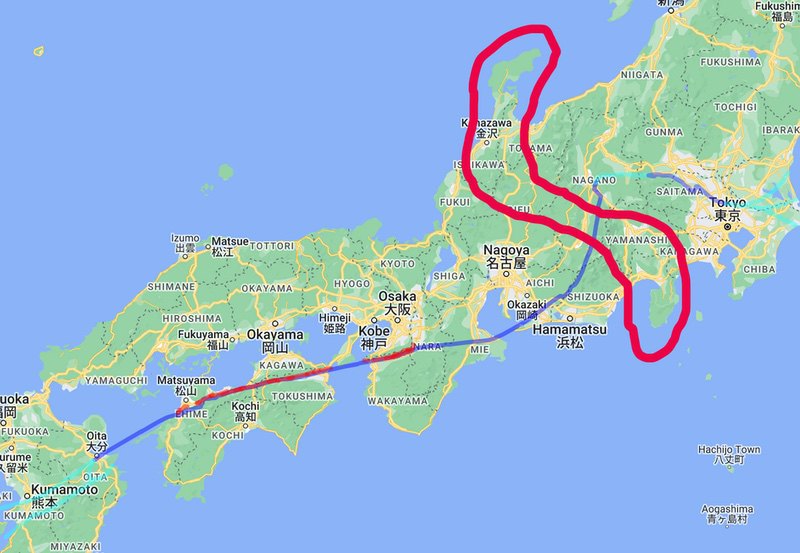

これまで、常世ニ降ル花「御津羽青月篇」シリーズでは、越智のタヂカラオとその娘・天津羽羽姫、そしてコトノマチ姫の伝承地を追って来ましたが、それを結ぶと

この青いラインのようになります。

これは、石器時代に黒曜石を求めて、吉野川から黒潮に乗り、伊豆諸島の神津島にたどり着いたルート(オレンジ)と明らかに違いがあり、おそらく時代も、越智(青)ルートの方がずいぶん後のことになろうかと思われます。

つまり、原初に神津島に移住して富士の神の后神として阿波姫を祀った一族がおり、その後の時代にタヂカラオ系の一族がゆっくりと伊豆半島に移住したことを表しているのではないでしょうか。

そして彼らは、伊豆半島の先端に近いところに、神津島の阿波姫に対して、富士の后神として伊古奈比咩を祀ったのでは無いか。

これが「三嶋神の本后と後后の神話」に変化していったのだと思われます。

思えば、伊古奈比咩神社の神体は、噴火によってできた洞穴の御釜でした。

九州にはカマド信仰があり、太宰府の霊峰・宝満山には、竈門神社として越智の常世織姫に想定される玉依姫が祀られています。熱海三社の津島神社には、竈社がありました。

竈門とは太陽神が生まれ替わった岩門(いわと)でもあります。

僕は、竈・釜というのは、沖縄の洞窟を意味する「ガマ」が語源ではないかと考え始めています。

沖縄のガマでは風葬が行われ、その御魂は風に乗って、ニライカナイへと旅立つと云われていました。

つまり、ガマは常世に通じているのです。

ガマ信仰はインドネシアに端を発するものですが、南九州にそれが伝播し、常世信仰を持つ阿波・越智族に取り入れられたのではないでしょうか。

そうすると、この突如隆起してできた大瀬崎と神池は、まさに御釜の形状をしており、神池は干珠満珠の伝承を彷彿とさせる神秘の池でした。

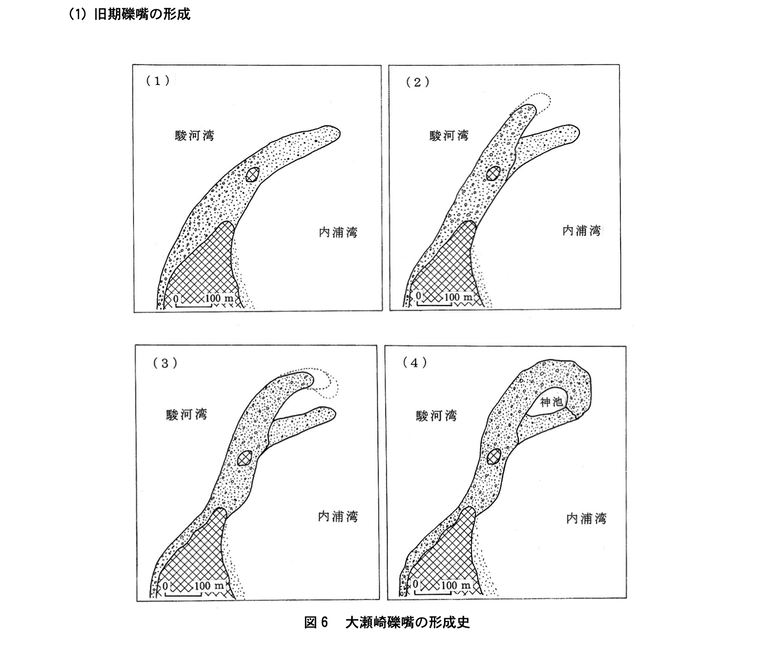

駒澤大学発表の資料に、「大瀬崎礫嘴の形成史」というものがありました。

684年の大地震で琵琶島が現れ、伊東市十足に祖神タヂカラオを祭祀した古代氏族がこれを見て、国引き神話とともにタヂカラオを琵琶島に祀った。

そこからゆっくりと砂州が形成され、やがて釜のような神池が出来る様を見た一族は、神の奇跡を目の当たりにした思いだったでしょう。

733年に国造家の廣島によって『出雲国風土記』が編纂されましたが、彼にとって疎ましいはずの出雲王・オミヅヌの『国引き神話』が挿入されたのは、歴史になかなか姿を見せない、何者かによる圧力がそこにあったからではないでしょうか。

タジカラオとオミヅヌの時代に、四国西部と出雲西部に大きな結束があった痕跡を、伊豆のセクシーな出っ張りに見ることになったのでした。

まゆらより

出雲の神門臣家にゆかりのある奈良の髙鴨神社も菊水紋なんですよね。ちょっと不思議な感じなのですが。

いいねいいね: 2人

まゆらさん、こんにちは。

なるほど、髙鴨神社の紋も菊水紋だったのですね。初めの頃は紋など重視していませんでしたので、きっと見過ごして来たものも多いのでしょう。

葛城の元が、国栖来だったとしたら、タジカラオを祖とする両者に共通の紋があるという理由になるかもしれません。ただ、社紋というものが使われ始めるのはずいぶん後の時代のことでしょうし、どう言った関連があるのかは良く分かりませんね。

それと、以前のコメントでいただいていたアカウントのメール(au)アドレスに、ご連絡を差し上げております。よろしければ、一読ください。

いいねいいね

相模太郎です。

伊豆半島への旅を計画中です。五条さんのブログは知識欲・ご先祖の足取りへのロマンを刺激されます。

(もしかしたら、『御田八幡神社』の記事にしたコメントが迷子になっているかもです💦)

いいねいいね: 2人

いつも楽しく拝読しております。

私、地質屋の端くれなのですが、中央構造線・伊豆半島の成立ちなどのご説明は、まさにその通りの学説が現在主流ですね。

大瀬神社の社紋の『菊水』は、我家の家紋と同じです。「楠木正成が後醍醐天皇から賜ったもの・・・」と云われているようです。

いいねいいね: 2人

おお、この紋は楠木正成ゆかりの菊水紋というのですか!これはまた意味深いですね🤔

そういえば、僕の波波伎神社のコラムが載った、江ノ電沿線新聞の4月号が配布になっているようです。僕の手元に届くかどうかわかりませんが、届けられたらよせふさんにお送りすることもできます。

しかし直接、江ノ電沿線新聞社にお問い合わせくだされば、おそらく分けていただけるのではないかと思います。江ノ電沿線新聞社さんも、大変共感してある様子でした。五条桐彦のブログで取り上げてもらった者ですとおっしゃっていただければ、よろしいかと。

いいねいいね: 2人

ありがとうございます。

江ノ電沿線新聞の4月号は、湘南付近に住む友達に聞いてみます😊

いいねいいね: 2人

素晴らしいですね。一度読んだだけでは理解しきれないので再読してみます。

いいねいいね: 2人

鳥よりも自由さん、ありがとうございます😊

神社・神話に興味を持ち、富家を知って真実の歴史が隠されていることを知り、そこからさらに宇佐家伝承に名前のある常世織姫から越智家の存在に気づいて、長い旅の末にここに辿り着きました。

歴史の奥はまだまだ深く、興味が尽きません。

いいねいいね: 1人