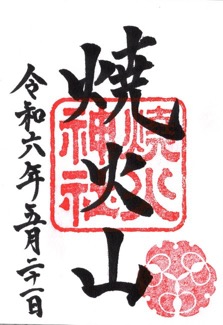

隠岐・島前随一の映えスポット「焼火神社」(たくひじんじゃ)を目指します。

焼火山は隠岐・島前の西ノ島における最高峰で、焼火神社はそのの8合目辺りに鎮座しています。

ブィ~んと車で登ってきて、あとは登山です。

登山といっても、15分くらいのもの。ほんまか~。

ほな計ったるで~。

そして、ひいこら階段登りが始まるのでした。

しばらく登ると、森も鬱蒼としてきます。

参道脇に、小社が見えてきました。

焼火神社の境内社には、「山神社」「弁天社」「船玉社」「雲上宮」「東照宮」「五郎王子社」「金重郎社」「才ノ神社」などがあるようですが、これがどれかは分かりません。

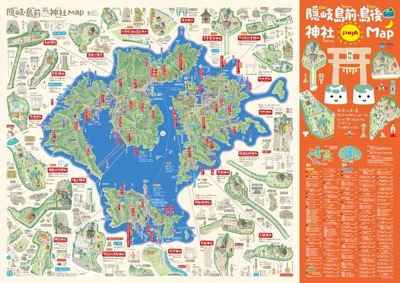

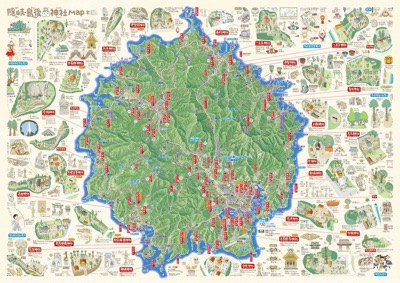

そういえば、隠岐島の聖地巡りに、おすすめの資料があります。

(一社)隠岐ジオパーク推進機構さんが作成されてある『隠岐島前・島後神社☀️Map』です。

隠岐島の聖地を分かりやすいイラストで、余すところなく紹介してあります。

見どころも事前にチェックできて、大助かり。

ネットでもダウンロードできますが、解像度が今ひとつなので、できれば紙のやつを手に入れたいところです。

僕は行きのフェリーの中で、ゲットしました。

焼火山は古くは「大山」(おおやま)と称され、元来は山自体が神体とされていました。

つまり、容易に登攀を許さない、禁足の聖地であったと思われます。

『焼火山縁起』によれば、藤原道長全盛の頃の66代一条天皇の時代、海中に生じた光が数夜にわたって輝き、その後のある晩、焼火山に飛び入ったのを見た村人が後をつけてみると、薩埵(仏像)の形状をした岩があったので、そこに社殿を造営して崇めるようになったと記されているそうです。

また、後鳥羽上皇が配流になった際にも、海上で暴風に襲われ、御製歌を詠んで祈念したところ波風は収まり、今度は暗夜となって方向を見失ったために更に祈念を凝らすと、海中から神火が現れて雲の上に輝き、その導きで焼火山西麓の波止(はし)の港に無事着岸できたと伝えられます。

そこで感激した上皇が「灘ならば藻塩焼くやと思うべし、何を焼く藻の煙なるらん」と詠じたところ、出迎えた一人の翁が、「藻塩焼くや」と詠んだ直後に重ねて「何を焼く藻の」と来るのはおかしく、「何を焼(た)く火の」に改めた方が良いと指摘しました。

驚いた上皇が名を問うと、この地に久しく住む者であるが、今後は海船を守護しましょうと答えて姿を消したので、上皇が祠を建てて神として祀るとともに空海が刻むところの薬師如来像を安置して、それ以来山を「焼火山」、寺を「雲上寺」と称するようになった、と言い伝えられます。

これらの縁起の真偽はさておき、焼火山は古くから航海者にとっての夜間の目印であり、篝火が焚かれていたと考えられます。

あるいは、烽火(のろし)の場であったのかもしれません。

ともかくも焼火山に灯された火は、航海者の命を救う神聖な目印だったのです。

参道途中、左手に石段がありました。

登ってみると、やはり名の分からぬ境内社がありました。

この彫刻は何でしょうかね。

さて、どうやら目的の場所が近づいてきたようです。

この石垣の上にあったのは、社務所のようです。

古い建物で、廃屋かと思っちゃいました。

すみません。

元三大師の札が貼ってあり、神仏習合期の名残を感じさせます。

ノスタルジックで良い建物ですが、

チラリと見える、謎の顔。何じゃこりゃ。

最近作られたものでしょうか、ちょっと不気味です。

いよいよ、その場所に着いたと思われます。

狛さん、コンチっす。

「ナンダこのヤロー、いつもイイモン喰ってんなぁ、テメェ」

そんな罵りを受けながら数歩進むと、西ノ島の聖地が姿を現しました。

ドォ~ン、からの

ドン。岩にめり込む神殿です。

ハッ、そういえば、タイムはっ!ぴったり15分。すごい。

本殿は迫り出した岩の下の穴に、すっぽり入っています。

この穴に、火が灯っていたんかいな。

壁面の下には、手水のような穴もあります。

拝殿の鍵が開いていましたので、失敬しました。

祭神は「大日霊貴尊」(おおひるめむちのみこと)。

オオヒルメノムチとは、本当は「サホ姫」のことを言います。

サホ姫は三番目のヒミコとされ、大和・和邇の地で11代大王となった彦道主(ひこみちぬし)の娘です。

第2次物部東征で大和に進出して来た物部イクメ王に対し、兄のサホ彦が生駒山地の東側でこれを阻みます。

しかしサホ彦は敗れ、イクメ王と和睦するためサホ姫は妻となり、イクメ王は大和入りを果たすことになります。

その後、サホ姫は三輪山の太陽の女神の司祭者になり、「大日霊女貴」(おおひるめのむち)と呼ばれるようになります。

そこへ、豊玉姫の葬儀を終えた豊彦らが遅れて大和入りし、勝手に敵の女をヨメにしたイクメに対して激怒。

サホ姫は豊彦勢に追われることになり、ホムツワケ皇子を連れて、サホ彦とともに近江から尾張へと逃亡しました。

焼火山でいう祭神としてのオオヒルメノムチは、サホ姫のことではなく、一般的に言われるところの天照大神を指しているものと思われます。

サホ姫は三輪山に昇る太陽の女神を祭祀していましたので、彼女の別称が太陽神アマテラスの別称と置き換えられていったのです。

縁起では海中から生じた神火が神体のように伝えられることから、太陽神が祀られるようになったのでしょうか。

神火が生じたという旧暦12月30日の夜(大晦日)には、今も龍灯祭という神事が行われており、 以前はその時に隠岐島全体から集って先ほどの社務所に篭り、神火を拝む風習があったとのことです。

焼火神社の横の斜面には、よくみると細い道があり、そこから少々上に登っていくことができます。

本殿の横あたりまで来ると、

下からは見えない、小さな境内社が祀られていました。

焼火山は昔は大山と称したといいます。

つまり西ノ島の美女神・比奈麻治ヒメが求婚する宇受賀神に「この人と戦って」と紹介したのが、焼火山・大山神だということです。

比奈麻治ヒメは宇受賀神のしつこい求婚をウザイ、と思っていた節もあり、大山神から受けるドメスティック・バイオレンスが怖い、と思っていた節もあり、この両者が戦って、勝った方と添い遂げると約束したそうです。

男を自分のために争わせる比奈麻治ヒメの高飛車っぷりもなかなかですし、どっちが勝っても悲惨じゃんというヒメの立場にも同情するところです。

焼火神社の横の小径、実は本殿横の境内社だけではなく、その上にもひっそりとある社に通じていました。

かなり滑りやすく、足場も悪い場所でしたが、たどり着いてみると、

かなり壊れています。

置かれた彫刻は立派でしたが、どうやら社の中は空っぽのようです。

また本社前の参道には隠れた参道があり、

その先にも朽ちかけた境内社があります。

こちらは手前が堀になっていますので、弁天社でしょうか。

当地が祭祀され始めたのは、なんとなくではありますが、古代からというわけではなく修験によるものではないか、と感じました。

つまり仏教伝来以降、ということです。

修験は、サンカが元であると僕は考えていますが、更にはサンカは出雲系の他に、豊系もあったのではないかと推考しています。

元禄16年(1703年)の『島前村々神名記』には「焼火山大権現宮(中略)伊勢太神宮同躰ナリ、天照大日孁貴、離火社神霊是ナリ、手力雄命左陽、万幡姫命右陰」とあり、当初は伊勢の皇大神宮(内宮)と同じく3座を同殿に祀ると説いていたとのことです。

そう言われてみれば、内宮には八咫鏡を神体とする天照大御神のほか、相殿神として天手力男神と万幡豊秋津姫命が祀られています。

万幡豊秋津姫(よろづはたとよあきづひめ)は徐福の母、タクハタチヂヒメだとばかり思い込んでいましたが、これはアメノウズメにされた豊姫のことではないでしょうか。

そうすると、天岩戸神話で登場する二人がアマテラスと共に祀られる理由になります。

そうなると、隠岐の焼火神社を興したのは豊・越智系のサンカであり、伊勢皇大神宮もまたしかり、という妄想が浮かび上がってきたのでした。

💛

いいねいいね: 1人