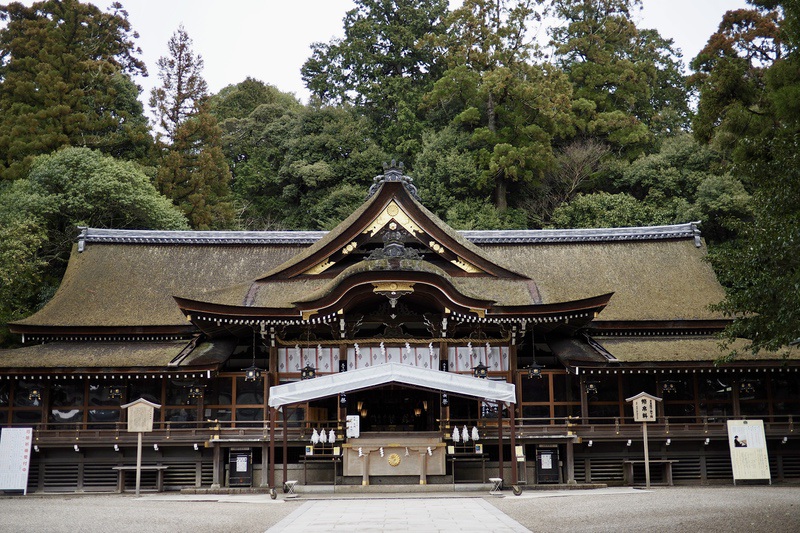

奈良県桜井市三輪にある「大神神社」(おおみわじんじゃ)、かつては「美和乃御諸宮」「大神大物主神社」と呼ばれた聖地で、神仏習合期には「三輪明神」として崇められてきました。

大神神社は三輪山を神体山とする社で、『出雲国造神賀詞』によれば、大穴持命が国譲りの時に、己の和魂を八咫鏡に取り付けて、大和ノ大物主櫛甕玉命と名を称えて大御和の神奈備に鎮座したのが創建であると伝え、纒向・磐余一帯に勢力を持った出雲ノ神の一族が崇敬し、神奈備信仰と磐座祭祀が営まれたとされる日本でも古い神社の一つとされています。

度々訪れている大神神社ですが、今回は少し、南側周辺を散策してみることにしました。

三輪山といえば、富家伝承では、大和に移住した東出雲王家・富家の天日方奇日方(あめのひかたくしひかた)が、父・八重波津身(事代主)を祀ったことに始まるという神奈備で知られます。

その南側にあるのが「神坐日向神社」(みわにますひむかいのじんじゃ)です。

祭神は「櫛御方命」(くしみかたのみこと)、「飯肩巣見命」(いいかたすみのみこと)、「建甕槌命」(たけみかづちのみこと)の三柱。

神社の古絵図に「御子宮」(みこのみや)と描かれてあるように、櫛御方=クシヒカタ、飯肩巣見=健飯勝、建甕槌と、大和系出雲族の登美家初代から3代までの当主を祀っています。

社殿が北向きなのは、父神を遥拝しているからでしょう。

ただし、三輪山山頂の奥津磐座(おきついわくら)の手前に鎮座する「高宮神社」(こうのみやじんじゃ)が本来の神坐日向神社であり、当社は大神氏の後裔・高宮神主家が、その屋敷内に祀った氏神社が原点ではないかといわれ、その意味ではこちらを高宮神社とするのが妥当であるという考えが強く存在しています。

実際に明治18年(1885年)に大神神社から内務省へ、山上の高宮神社と山下の神坐日向神社とが誤って入替っているから訂正したいと上申がありましたが、翌19年1月に保留を指令されたという経緯があります。

確かに、大和創始者のクシヒカタも偉大な人物ではありますが、あまりにも偉大すぎる大物主・八重波津身を祀る神奈備の、山頂に子神を祀るというのはやや不自然な気がします。

個人的には、今の位置に祭られる神坐日向神社の方が、しっくりくる印象がするものです。

神坐日向神社から少し歩くと、お寺があったので立ち寄ってみました。

なるほど、太子さんゆかりのお寺でしたか。

この「平等寺」(びょうどうじ)は、山号を三輪山とする、三輪明神(現・大神神社)の神宮寺であったとのこと。

伝承によれば、聖徳太子の開基で、慶円の中興とされています。

なかなか雰囲気もよろしいお寺でした。

さて、前々から気にはなっていた「三輪坐惠比須神社」(みわにいますえびすじんじゃ)を訪ねました。

三輪山に祭られる大物主こそ、エビスさんとされる事代主のことなのに、ここにもエビスさんがおるのは不思議じゃのぅ、と思っておりました。

もっとも、一般的には大物主は大国主の荒魂であるというのが通説なので、別神扱いなのでしょう。

当社創建年は不明で、祭神として「八重事代主命」「八尋熊鰐命」「加夜奈流美命」を祀ります。

加夜奈流美といえば、八重波津身の息子の一人で、出雲王国9代大名持となった「鳥鳴海」(トリナルミ)王のことです。

鳥鳴海は亡くなった後に、伯者国日吉津の「蚊屋島神社」に祀られたので、カヤナルミノ命とも呼ばれたと云います。

「出雲国造神賀詞」に、出雲から大和に遷宮された神々の名が記されていますが、そこに、「カヤナルミノ命の御魂を飛鳥の神奈備(飛鳥坐神社)に鎮座させて」と述べられています。

しかし、カヤナルミノ命を漢字で「賀夜奈流美命」と表記したため、後の人たちが鳥鳴海を女性を勘違いしたようで、飛鳥坐神社でも彼を「飛鳥神奈備三日女神」として祀ったものと思われます。

まあ、近年では三国志の豪傑も萌化する時代ですから、鳥鳴海が萌化しても良いとは思います。ダメか。

当社は日本で最初に開かれた市場とされる「海柘榴市」(つばいち)に当たる場所で、当初の海柘榴市は、初瀬川の川べりに物々交換の市として開かれたと伝えられます。

しかし926年の大雨で初瀬川が氾濫、その後市は三輪の地へと移りました。

平安時代の女流作家「清少納言」も『枕草子』で、「市と言ったら”つばいち”よね♪」と語ったとか。

三輪坐惠比須神社は海石榴市の守護神として、長く人々の活気ある様を見守ってきたのでした。

クシヒカタさま、御祭神に探すの結構大変ですよね。もうひとつ謎なことがありました。美保神社の裏の若宮社はところでなんでクシヒカタさまが祀られているのかなーって。異母兄弟とはいえおかしくないですか?美保神社は、御穂須須美命と事代主が左右に祀られてて、大后社に沼河比売ならば、若宮社は普通に考えたら建御名方神じゃないんかなーって。建御名方神は、まるで客人社のように、境外の裏山に摂社として祀られてますよね。。これも謎。

そして、以前、建御名方神と大彦は逃亡ルートがちょっとカブルなあと思ったことがあって、また、大彦の息子の名前。沼河比売から別れた子、みたいな。。ヌナカワワケという名前からして、ちよっとあら?と疑ったことがありました。なんか匂うなと思いつつ、深堀りするとまた寝れなくなるからやめました。なんでも同一神にするとアレですよね(^_^;)

兄磯城、弟磯城→大彦とクシヒカタか?とかも以前考えたことあります。ただ、時代が、時系列が違いすぎですし、そもそもクニクルの子が大彦ですもんね。でもなーんか、天叢雲が葛城へ進出してきたときのクシヒカタのとった連立政権のような協働への道と、それを恐らく良しとは思えなかったであろう異母兄弟の建御名方神が。。大彦に似てるように思えてなりませんね、ずっと。

そして物部嫌いの大彦ですが、海部の笛吹連の方たちは第二物部東征のときに大彦勢についたのですよね。物部と海部は祖神は同じですが、海部のほうは大彦と共に戦ったような感じがしています。ただ、日本書紀でいうところの神武東征時の、「主が2人いるのはオカシイ。こっちは本物でそちらは偽物だ!」的なことを長髄彦が言ったとあるのは。。海部と物部の系統は元々の祖神は徐福で実は一緒であることの暗喩?

酷似したストーリーが時系列的に違うところで出てくる場合は、どっちか一つがダミーだ、という記紀のトリックはないのでしょうか。

いいねいいね: 2人

海部、とくに尾張族に関しては、かなり出雲寄りになっていると感じています。祖は同じですが、宗教観でいうと、完全に出雲系だったのでしょう。

いいねいいね: 1人

室町時代の『五郡神社記』や『大神分身類社鈔』では、カヤナルミは高照姫命の別名であるとされてるのがそもそもの混乱の元となり、次に、米子市成美地区のアダカエ神社に行って、そこの古い伝承では祭神がカヤナルミであることを知ってますます混乱しました。アダカヤヌシの正体は木俣姫、御井神社、八上姫、多岐都比売命のキーワードであるはずなのに、なぜここでカヤナルミがでてくる?しかも、成美地区。そしてトドメは、近所の蚊屋島神社では、カヤナルミ=鳥鳴海、これは神社誌と口伝情報からガッテンガッテン。でもこれら3つのことがなーんか匂う。

おかしいな、鳥鳴海なのに、高照姫なのー?下照姫なのー? でもアダカヤヌシとカヤナルミはそもそも違うやろー?なのに米子の成美地区の古伝承のカヤナルミのミコトって一体何ごとー? と、前回もこれらのことコメしましたが。。くどくなるんですよねーカヤナルミのこととなると。宗形神社の帰りにアダカエ神社(米子の成美の)に寄り、あの神社の不思議な感じに取り憑かれたかもしれません。伽耶も途中からこれに参戦しました(笑)

ちよっと飛躍しますよ〜鳥鳴海。。。女性に間違えられたとは私も考えられるなと思ったのですが、でも実は鳥鳴海は女性だったということはないのでしょうか。。母系が強い出雲族ですが、王、福王は必ず男性でないといけなかったのでしょうか。祭祀を女性が姫巫女として担う、こちらのほうが重要視されたとはありますが。。。

とはいうものの、鳥鳴海=高照姫、もしくは鳥鳴海=下照姫となるとかなり飛躍しすぎだと思いますけど(^_^;)口伝の系図からは程遠いですし。

ところで五条さん。質問です。確か口伝には高照姫が夫のしでかした酷い事件から、五十猛を大屋姫に任せて一旦実家に戻ったとありましたよね。この高照姫の実家ってどこなのでしょ。。。。??? 丹波で五十猛と合流する前にどこへ行ってたのでしょうか。

追記

三輪坐惠比須神社ですが、カヤナルミ患いの私は以前そこを参拝致しましたが、社務所がガラ~ン(T_T) まさかまさか加夜奈流美命と御朱印に書かれてるなんて。。このブログで初めて知り、またここもいぐー絶対にいぐー(T_T)と悶絶しました。

今回のブログ、個人的にとっても五条さんに書いて頂きたいなーと思ってたやつなので嬉しかったです☺

ショートカットにして保存保存♥

(笑)

いいねいいね: 2人

高照姫が里帰りした場所は、多伎町の多岐神社あたりではないでしょうかね。こちらに祀られる阿陀加夜努志多伎吉比賣は、ひょっとしたら高照姫のことかもしれません。

加夜奈流美の御朱印は、申込用紙を書いて、後で送付してもらうタイプのものです。他にもいくつか種類がありました。

いいねいいね: 1人

多伎神社の祭神はアダカヤヌシタキキヒメ。多岐都比売命がお母さんだから、確かに高照姫になりますね。実家は多伎。ありがとうございました。

口伝によると、蚊屋島神社の本当の祭神は鳥鳴海とあり、そこからカヤナルミとの関係性を感じました。また、この神社に高比売と書かれてる祭神は高照姫のことでしょう。鳥取県神社誌には、天照高比売命 天照高丹治女神とありますので、丹波を治めた女神といえば高照姫。となると、私の頭の中では高照姫=カヤナルミ=アダカヤヌシタキキヒメとなりました。鳥鳴海=カヤナルミという説が結構出回っていますが、そうなると鳥鳴海=高照姫になってしまう(^_^;)

う〜んう〜ん(思考停止)

自分の足で廻った感覚としては、松江の内神社と西伯郡の高野女神社の本当の祭神は、高照姫じゃないかと思っています。高野女神社周辺は高姫という地名です。草ボーボーの入口でしたけど、私には忘れられない神社のひとつです。

また、神社あるあるかもですが、なにかの光の偶然だろうけど凄い素敵な感じの写真がここで撮れました。境内にある一ノ宮神社(大山のほうの壹宮神社の祭神は下照姫ですけど)で写した写真に、ぶっとい虹色のうねりのような光のすじに細かい龍鱗紋がいくつも連なっているなんとも神々しい写真が撮れてお気に入りです✨

山陰には下照姫を祀ってる神社はあれど、ハッキリと高照姫と書かれてるお社はほとんどないですよね。きっと高照姫だと書けない事情があるのでしょうね。

出雲大社の近くの大穴持御子神社(三歳社)も、高比売とは書いてあるけど、あれは高照姫だと大元出版シリーズにありましたよね。あそこは緑の梢、木々が美しく沢の流れ、水のせせらぎに鳥の鳴き声。高照姫が祀られている場所は本当に神々しいと感じました。内神社も神々しい。私には高台の鳥居から見えないんだけどなんだか海がありそうな気がしました。心地良い風が吹きました。(ちなみに内神社の宮司さんは笛吹連の子孫、海部系秦氏らしいです)

高照姫、沼河比売、素敵な姫君であり哀しい紆余曲折を生きた女神でもありそう、そしてなんだか水々しさを感じます。

いいねいいね: 2人

通りで。。。御朱印一体どこでいただけるのだろうと諦めましたから。申し込むのですね。情報ありがとうございました。あそこで印象的だったのが、少名彦を祀ってる鳥居がミニミニサイズでかわいかった記憶があります。

いいねいいね: 2人

narisawa110

櫛という時は古くは出雲や事代主を表したような気がします。奇御魂はそのまま櫛みたまを暗示するような。

たしか奇御魂は大神神社だけでしたっけ?

いいねいいね: 2人

櫛とは奇し、大いなる霊力のようなものを指したのでしょうね。出雲系の偉大な王に付けられた尊称ではないでしょうか。

そこから奇御魂という概念が生まれたのでは。

いいねいいね: 1人