御食炊屋姫皇后は、大連の物部守屋を呼びつけ命令した。

「貝吹山のイザナミ神石が寂しがっております。

女神だけでは国生みを出来ないではないですか。

其方はイザナギ神石を造り、畝傍山の上に置きなさい。」

物部守屋は畏まって、皇后の元を後にした。

「さて、あれほどの女神に適う神石を、どこから調達したものか。」

守屋はひとつ心当たりがあり、播磨国の加古川の右岸に行った。

そこの竜山は石切場になっていた。

「おお、これは良い。

石工どもに、これを指示通り、切り出させなさい。」

守屋は神石のデザインを伝え、さっそく石工に取り掛からせた。

そのイザナギの神石は間も無く完成というところまでこぎつけたが、ついに完成することはなかった。

なぜなら守屋が、上宮皇子と石川臣麻古らによて殺されてしまったからである。

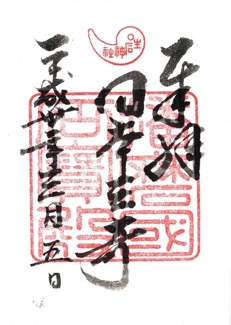

「生石神社」(おうしこじんじゃ)は、兵庫県高砂市・宝殿山山腹にある神社です。

長い石段の先に、神門が見えます。

宝殿山は岩がそのまま山になったようなもので、あちこちで岩肌が露出しており、石切場の遺跡も見受けられます。

当社、生石神社の御神体は「石の宝殿」と呼ばれる国史跡であると云います。

その石の宝殿を求めて、参拝してみました。

展望の良い境内。

入り口で拝観料を支払います。

『生石神社略記』には、オオアナムチとスクナヒコナが国土を治めるにふさわしい石の宮殿を一夜にして作ろうと図った時、阿賀の神が反乱をおこしたため鎮圧に向かい、このため未完成に終わったと書かれています。

設けられた拝殿は2棟が一つに合わさった形で、

左に「大穴牟遅」、

右に「少毘古那」が祀られています。

そして拝殿の奥に進むと、御神体の「石の宝殿」が見えて来ます。

でかい。

最初の印象は、それしかありません。

そこはホールのようにえぐられていて、巨大な四角い石が切り出されていました。

石の宝殿は、横6.4m、高さ5.7m、奥行7.2m、重さ500tの巨大な石造物で、そこに湛えられた水面に、まるで浮かんでいるように見えることから「浮石」とも呼ばれています。

もちろん、本当に水に浮いているのではなく、中心部あたりが下の岩盤に繋がったまま、まだ切り離されていないため、このように見えるのだそうです。

この石の宝殿も、何の目的で造られたのか皆目わかっていないそうで、巨大古墳の中心に据える石郭だとか、ゾロアスター教(拝火教)の祭壇だとか、占星台という説が唱えられているようです。

生石神社の石の宝殿の存在は、僕も兼ねてから知っていましたが、まさかこの巨岩と、奈良の謎の巨岩「益田岩船」が繋がりがあるとは思いもよりませんでした。

御食炊屋姫皇后こと、「額田部皇后」は、貝吹山のイザナミ神石の夫に、イザナギ神石を造り、畝傍山の上に置くように物部守屋に命じました。

当地は奈良や大阪にある古墳の石棺なども切り出されていたので、守屋はここに、イザナギの神石を求めたのです。

つまり益田岩船は巨大な女性の性器であり、石の宝殿は巨大な男性性器であると云うのです。

おったまげ。

古代人のおおらかな造形美には脱帽します。

石の宝殿の側面には、幅の広い溝が両方に掘られています。

これはつまり、男根のくびれであると云うことです。

また石の宝殿の裏側に回ると、三角の突起が。

もう、お分かりですね。

額田部皇后も物部守屋も、大人のおふざけをしていたわけではありません。

今では想像もつきませんが、往古には、幼い子供の生存率は、絶望的なほどに低かったのです。

なので命を産み出すシンボルを、真剣に崇め奉ったのでした。

社殿の外に出ると、裏山に登る道がありました。

雨が降っていたので、石の階段を滑らないように用心して登ります。

上から見れば、立派な神のアレの全貌がよくわかります。

『播磨国風土記』に、次のような記載があります。

「池之原の南に作石がある。形はお堂のようである。…伝えて言うには、聖徳ノ王(上宮太子)の御代に、弓削の大連(物部守屋)が造った石である」と。

この神石は下の岩盤と切り離して、筏を組んで、瀬戸内海から大和川を通して明日香に運ぶ予定だったそうです。

しかし物部守屋が急死したため、工事は中止され、イザナギノ神石だけが当地に残されました。

石の宝殿は、宮城県鹽竈神社の塩竈、鹿児島県霧島神宮の天逆鉾とともに「日本三奇」の一つとされています。

石の周りを周回すると、願いが叶うと云われています。

境内には石の宝殿の破片のような石も祀られていました。

1400年間、未完のまま鎮座する神石、その往年の風格にただただ圧倒されました。

こうした各地の社巡り、大変羨ましい限りです。偲フ花様の記事を通じて私も自身の中に感慨深いものがあります。

また、写真の撮影のセンスは超一級品であり、引き込まれていく感が半端なものではありません。

大変良い記事をありがとうございます。

じっくり読み進めて頂きます。

いいねいいね: 1人

最初は写真を並べただけのブログでしたが、神功皇后の伝承地を訪ねた辺りから、今のようになりました。

写真も撮りまくっているうちに腕が上がったみたいですね(笑)

文章は、一気に書きなぐって、後で更正するのですが、さらに後から変な部分が見つかって、恥ずかしくなることもしばしばです。

明日からは2泊で沖縄です。

天気はイマイチですが、楽しみです♪

いいねいいね: 1人