三重県紀宝町神内に、社殿のない、横穴のある巨岩を神体とする神社があります。

「神内神社」(こうのうちじんじゃ)、そこへ古代出雲人の祭祀の痕跡を探るため訪ねてみました。

神内神社は、のどかな田園地帯の奥にありました。

すぐそばに民家もいくつかありますが、小川のせせらぎが聞こえる静かな場所に鎮座しています。

しっとりとした空気に包まれる参道。

鳥居の隣に「ホルトノキ」の御神木があります。

鎌倉時代に参道の両端に石が並べられましたが、そのひとつを、一本の木が数百年をかけて抱え込むように育ちました。

まるで子を抱くようなこの御神木は、「子安神社」(こやすじんじゃ)とも呼ばれる「神内神社」のご利益を示しています。

歩みを進めると「神武天皇御社」という石碑が見えます。

そこは大きな岩が蓋をする洞穴になっています。

洞穴はいろんなものが溜まり積もっているようで、僕は少々苦手です。

なので気を振り絞って足を踏み入れます。

奥に置かれた小さな社は、神武天皇を祀ってあります。

左横にある社は、明治天皇を祀ってありました。

そして右には階段があり、

「佐倉宗吾宮」とあります。

「佐倉宗吾」という人は江戸時代の人で佐倉藩領の名主。

藩主による苛政に苦しむ百姓のために、当時の将軍「徳川家綱」に直訴し、藩主の苛政は収められました。

しかしその後、佐倉宗吾夫妻は直訴の責を受けて磔となり、男児も死罪となります。

以降人々は「佐倉宗吾」を讃え、百姓の神として崇め祀られた、とあります。

なるほど、と思いつつも佐倉宗吾が神武天皇よりも高い場所に祀られていることに、若干の違和感を感じました。

参道を進むと、「神内神社樹叢」と呼ばれる杜の深さに驚きます。

この杜には約300種の植物が繁茂しているそうで、「逢初森」(あいそめのもり)とも呼ばれるようです。

逢初森には、イザナギとイザナミが天降り、一女三男を生んだという伝説があり、この村の名を「神皇地」(こうのち)と呼び、いつの頃からか「神内村」(こうのうちむら)と呼ばれるようになったと言い伝えられます。

樹叢の裏に御神体の大磐座が見えますが、それはあまりに巨大で全容を掴むことは不可能です。

よく見ると、大きな横穴が見て取れます。

参道の突き当たりまで来ました。

左側には川へ降りる階段が設けられています。

本来はこの川を渡り、水で足下を濡らして禊としたものと思われます。

今は手水も設けられ、

その先に、巨岩に挟まれた階段が伸びていました。

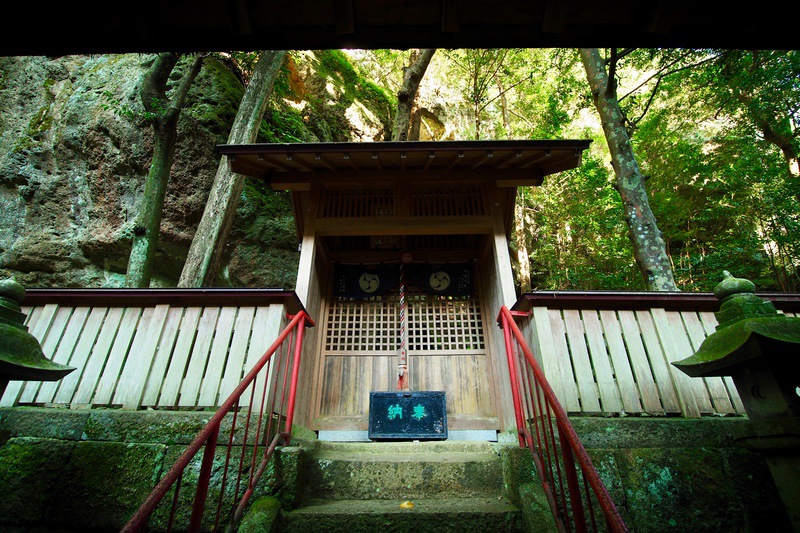

「子安の宮」と掲げられた神門に入ると、

子の壮健を願う前掛けがたくさん奉納されています。

先には御神体を拝する門は設けられていますが、本殿のような社殿はありません。

これは原始の日本人の自然崇拝の姿を伝えるものです。

明治には神社の合祀がさかんに行われました。

かつての熊野では、このような社殿のない、巨岩や老大木を御神体として直接祀る神社も珍しくなかったそうですが、合祀によって多く失われてしまったそうです。

神内神社の今の祭神は「天照大神」「天忍穂耳尊」「瓊瓊杵尊」「彦火火出見尊」「鵜草葺不合尊」と、記紀神話に登場する神々で、アマテラス以外は物部系の神となっています。

これは物部族が当地に来て祭祀をしたということでは無く、記紀制作によって祭神が書き換えられた可能性が高いと思われます。

ウマシマジらは熊野灘から上陸を果たしましたが、彼らの一部が定住した紀伊国の地は、もっと北東方面になるからです。

神体の巨岩は、石英粗面岩(熊野酸性岩)になり、多数の水蝕洞穴が存在しています。

これは同じく巨岩壁を神体とする「花の窟神社」によく似ています。

神門の横には別の道もあり、

「蘇りの木」と小さな案内板がありました。

その木とは、根元部分に大きなコブのあるクスノキの巨木。

子を宿す母親の姿に見えます。

この大樹の根元に隙間があり、そこをくぐると新しい命をいただくご利益があると言い伝えられています。

伊勢神宮別宮・伊雑宮の「巾着楠」によく似ています。

しかしこの深い杜の中に立っていると、確かに熊野らしい、死と再生のエネルギーを強く感じました。

さて、神内神社から100mほど離れた場所に「古神殿」と呼ばれる岩の小山があります。

そこは神内神社の本宮であると伝えられ、禰宜姫(ねぎひめ)が託宣を受けていた場所だそうです。

少し登ってみると、

サイノカミの女神を思わせるような割れた巨岩がありました。

おそらくこの岩の間でも、往古には祭祀が執り行われたことでしょう。

道無き道を登ってみます。

おそらくあの上が祭祀された場所。

石仏などもあり、

頂部に何とか登ってこれました。

差し込む太陽の眩しさ。

そこからは神内の村が一望できます。

思うに、神内神社の神体岩は「花の窟」と同じく、当地に根付いた出雲族の墓地なのでしょう。

出雲族の王族は風葬でした。

岩にできた横穴は、風葬に適しています。

そして遺体は穢れとして、王族は決して触れることのない禁忌でもありました。

なので少し離れた場所に拝み墓を設け、そこから遥拝するのが習わしです。

巫女でもある戸畔がここで先祖を遥拝し、神託を得ていたのだと確信します。

それほどに神内神社とこの古神殿の関係は、死と再生のエネルギーのリンクを感じさせるのでした。