筑紫の国魂「高良大社」(こうらたいしゃ)を訪ねました。

当ブログの「神功皇后紀」でも取り上げましたが、さらに深く、この神社の謎に迫ります。

なお、写真および資料が膨大なため、三部作とさせていただきます。

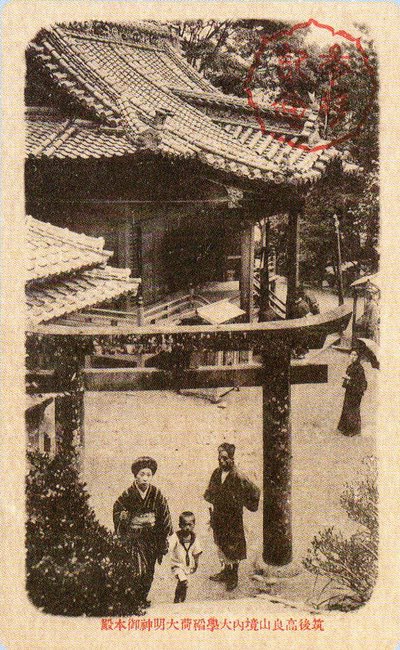

高良大社は福岡県久留米市の高良山山頂付近に鎮座し、筑後国一の宮を称する神社です。

その勇壮な社殿は麓からもはっきりと見え、また夜には参道の階段を照らす照明がきれいに見えます。

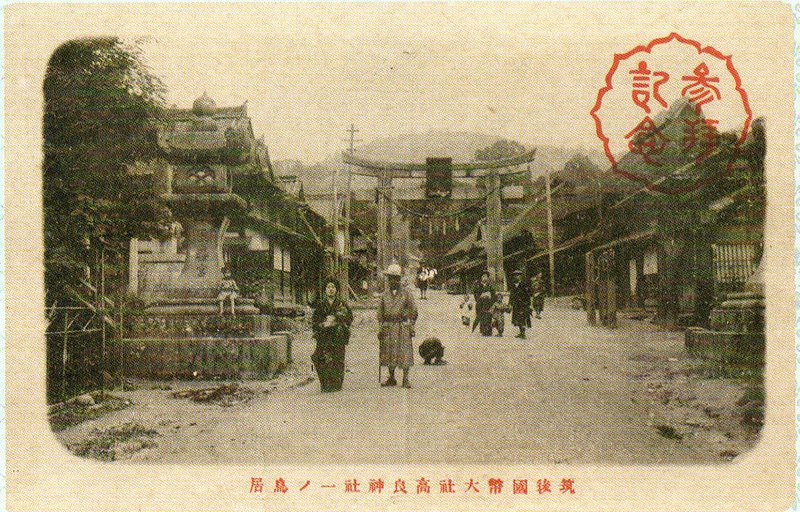

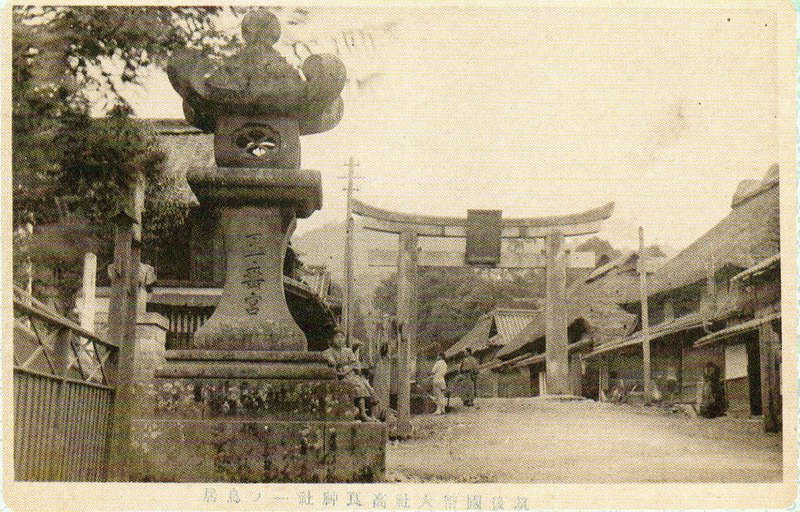

参道入口に差し掛かると目にするのは、石造りの一ノ鳥居。

明暦元年(1655年)、久留米二代藩主「有馬忠頼」(ありまただより)公が寄進したものと云います。

実は今回、この高良山を歩き尽くそうと思い至ったのは、「高良遊山」というパンフレットを手にしたことがきっかけでした。

このパンフレットには、高良大社の古い絵葉書がたくさん載っており、当時の面影を偲びつつ参拝できたら楽しいかなと思ったからです。

この鳥居の石材は、領内の十五才から六十才までの男子延十万人が運んだということで、当時の信仰の厚さが思われます。

さて、パンフレットの表紙にある境内図を見ると、一ノ鳥居の横に「高良下宮社」(こうらげぐうしゃ)の名前が見えます。

つい通り過ぎてしまいそうになりますが、一ノ鳥居右横から細い路地を少し進むと、今も下宮社がそこにあります。

こちらは上宮(高良大社)を遥拝する位置にあり、平安時代には、国司がつかさどる名社でした。

下宮社は、上宮と同じく履中元年(400年)あるいは白鳳2年(664年)の創建と伝わります。

祭神も上宮と同じ「高良玉垂命」、「八幡大神」、「住吉大神」です。

二代藩主の有馬家が入国する際、神領を寄進され府中町の氏神となり、今では「祇園さん」の名で町民に親しまれる神社です。

御神体は「物部胆咋連」(もののべのいくひのむらじ)の木像と云われています。

これは元々は下宮社の近くにあり、九州自動車道の建設に伴い高良山山中に遷座した「鏡山神社」の御本体所にあったと伝わっています。

物部胆咋連は神功皇后の三韓征伐に随従した忠臣の一人で、「物部十千根」の子で成務天皇の時に奈良の石上神宮に仕えたとされています。

物部十千根は第二次物部東征の時に出雲の進駐軍司令官だった人物です。

出雲王国滅亡の先頭にいた人物ですが、十千根は東出雲王家の王宮をその後使用し、王宮の形を変えることなく「神魂神社」として今に残しました。

十千根の子孫は、後に秋上家を名のり、今も神魂神社の宮司家となっています。

話が逸れましたが、神功皇后の三韓征伐に随従した重臣には、「武内宿禰」(武内襲津彦)を始め「中臣烏賊津連」(なかとみのいかつのむらじ)、「大三輪大友主君」(おおみわのおおともぬしのきみ)、「物部胆咋連」、「大伴武以連」(おおとものたけもつのむらじ)と錚々たる面々がいましたが、なぜ御神体が物部胆咋連のものだったのか。

それは当地が、さらに古い時代から物部氏の重要聖地だったからに他ならないのです。

一ノ鳥居から先に進むと、「御手洗池」(みたらいいけ)があります。

この池で古くから神さまが手水を使われたと伝えられています。

池の中島には厳島社が祀られています。

祭神は「市杵嶋姫命」(いちきしまひめのみこと)。

この池に浮かぶ小島に神を祀る形式は、蓬莱信仰のある物部族・海部族がもたらしたものであると云います。

しかしながらこの御手洗池は、元は谷で土橋があったところ、安永年間(1772年から1781年)に久留米藩が放生池として整備、享和3年(1803年)9月に石橋である御手洗橋(県指定有形文化財)が建てられたとのこと。

古代からこの形式で祀られていたわけではありませんでした。

ちなみに祭神のイチキシマヒメは出雲族の親戚「宗像族」の三姉妹の末娘ですが、徐福に嫁ぎ、物部族の国母となりました。

御手洗池から見える神社、

それは境外末社から兼務社となった「高樹神社」(たかぎじんじゃ)です。

祭神は「高皇産霊神」(たかみむすびのかみ)、古くは「高牟礼権現」(たかむれごんげん)と称した高良山の地主神です。

又の名を「高木神」とも呼ばれます。

伝承によると、高良山山頂にいた高木神は高良の神に一夜の宿を貸したところ、高良の神が神籠石を築いて結界としたため、山頂に戻れず、ここに鎮座したと云います。

高木神は英彦山でも、山頂の聖域を天忍穂耳へ譲り渡した話が伝わっていました。

富王家伝承によって高木神とは、徐福の母親「栲幡千千姫」(タクハチヂヒメ)のことと判りました。

つまり彼女は、物部族の太祖母神です。

天忍穂耳も物部族なので、英彦山や高良山では本来、栲幡千千姫を祀っていたものが、ある時、別の世代の物部氏に祭神の交代をしたのであろうと推察されます。

社殿の前に鎮座する可愛い狛犬は筑後地方で最も古いものであり、久留米市指定民俗文化財だそうです。

しかし言うほど古くも見えず、ひょっとしたら別の狛犬のことかもしれません。

御手洗池の先に進みます。

するとすぐに深い杜が現れ、参道の入り口を示すニノ鳥居が見えてきました。

このニノ鳥居は昭和44年(1969年)に参道と車道の境目に建てられました。

徒歩で行く本参道は次回にまわし、今回は車道を突き進みます。

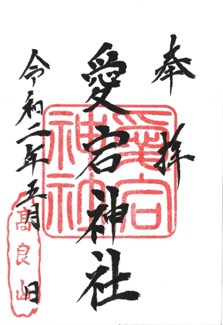

その先にある「愛宕神社」、「大学稲荷神社」を目指すためです。

車道を歩いていると車で走っていては気づかなかった様々な史跡が目に留まります。

山中には古墳もいくつかあるようで、低山ながら当地が重要な聖地の塊であることが改めて実感されます。

形の良い低山を神聖視するのは、道教の影響が深い物部族の信仰に多くみられます。

「愛宕神社」にたどり着きました。

境外末社で祭神は「火迦具土神」。

万治11年(1660年)に京都の愛宕神社から勧請し、隈山(現久留米大学御井学舎付近)に鎮座していましたが、寛文11年(1671年)に現在地に遷座されました。

社殿は雅です。

京都府の愛宕山では、祭神は火伏せ・火難除けの神として広く信仰されています。

境内の盛り上がった岩の上にあるのは馬の像。

愛宕社は牛馬の守護神としても篤い信仰を集めているそうです。

さて表参道の方へ向かってみると、

なんと九州自動車道で分断され、完全に途切れています。

取り残された一ノ鳥居が寂しそう。

道路や線路で聖域が分断されると言うのは、悲しいかな多々あることです。

利便性のためとはいえ、古代から続く聖域を破壊する行為の、なんと浅はかなことでしょうか。

その参道を降りれるところまで降りて左に折れたところに、「岩不動」がありました。

正式には「三尊磨崖種子」(さんぞんまがいしゅじ)と呼ばれ、中央が地蔵菩薩、左右は不動、毘沙門の三尊の種子(梵字)が一枚岩に彫られているのだそうです。

愛宕神社と車道を挟んで対面に、「宮地嶽神社」の参道が、というか山道がありました。

短くも急な坂道を登ると、ひらけた場所に3つの石の祠が鎮座しています。

中央の祠が宮地嶽神社。

祭神は「神功皇后」となります。

福岡県福津市の宮地嶽神社から勧請されました。

その右手にある巨石の屋根をもつ祠は「桃青霊神社」(とうせいれいしんのやしろ/とうせいれいじんじゃ)と言います。

祭神は「松尾芭蕉」で、寛政8年(1796年)2月に建立。

全国でも初めて松尾芭蕉を祀った神社とされます。

「桃青」とは松尾芭蕉の雅号で、有志により創建されたと伝えられます。

隣接する石塔には

『歌は出雲八重垣

連歌は甲斐の酒折社

俳聖は筑紫高良山に桃青社ましまして

永く風流の道を守護し給ふ

今よりは

ぬさともならん枯尾花(かれすすき)』

と彫られています。

宮地嶽神社の左側に置かれているのは「自得祠」と呼ばれている石祠です。

ある時、高良山55代座主「傳雄僧正」のもとに訪れた殺人の罪を犯した男は、懺悔する日々を送るとともに当時荒廃していた新清水観音堂の再建に身をささげました。

ついに再建を果たした彼は自らを「自得」と号し、建立した石祠がこれであると伝えられます。

隣の石碑には「新清水修堂料畑」「享和貳壬戌歳十二月」の文字が見て取れ、新清水観音堂を再建した際のものと思われます。

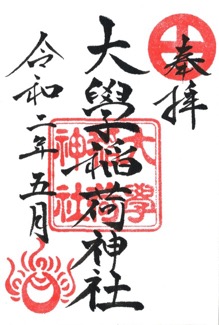

宮地嶽神社をそのまま反対側に降りて、進んだ先に「大学稲荷神社」の入口がありました。

車道から少々降っていくと大きな鳥居が見えてきます。

大学稲荷神社は高良大社の末社(境外社)ですが、当社は筑後稲荷十社の第一の社といわれています。

大学稲荷神社は「上社」、「下社」に加え、「三九郎稲荷神社」の三社を総称しています。

一番立派で大きな社が「上社」。

車道から一番近い場所に鎮座します。

祭神は「倉稲魂神」(うかのみたまのかみ)。

明和8年(1771年)に伏見稲荷大社より大学の称号の稲荷大神を勧請したと伝えられます。

始めは高良山内の愛宕山に祀られ「愛宕山稲荷」と称されていましたが、明治8年に現在の場所に遷座されました。

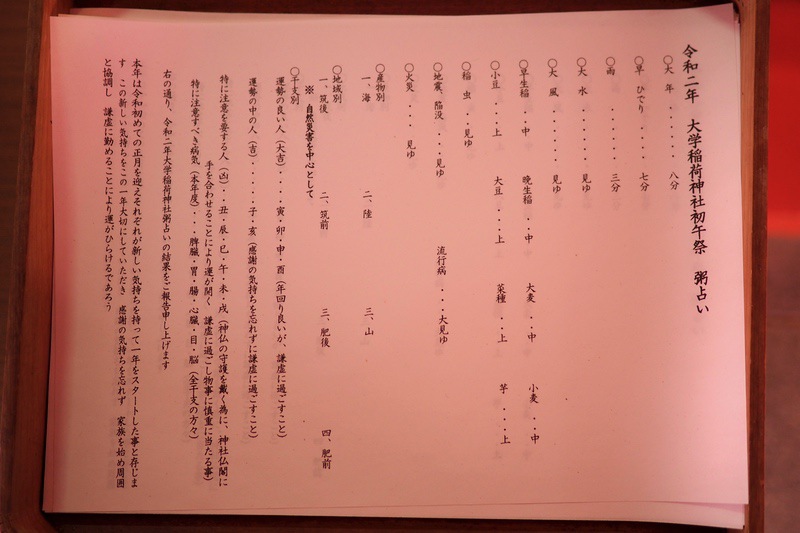

また当社の祭事に「粥占い」があり、

今年の占いに「流行病・・・大見ゆ」とあるのが気になります。

上社から下に降る参道、

その先に「下社」があります。

下社は、上社が通称大学稲荷社と呼ばれるのに対し、小学稲荷社とも呼ばれてきました。

しかし下社創建は不明であり、愛宕神社ができる前からこの地にあったとされます。

故に鎮座地の稲荷山の名の由来になったのも当社によるもので、

昔はお籠もりや行者による祈祷が行われていたと云います。

当地では大学稲荷社が鎮座する前から「白狐さん」(おきつねさん)が現れると云う、稲荷信仰があったと伝えられており、

確かにここに立っていると、何か霊的なものを感じるような気がしてきます。

ちなみに社殿の反対側に回ると、そこにも稲荷の祠が祀られていました。

下社の裏側にも参道があります。

愛嬌ある狛犬に見守られて登っていくと、

「三九郎稲荷社」があります。

室町時代に鎮座し、真言宗系の三天和合尊を祀る仏教系稲荷であったと考えられているそうです。

当地には、他にも多数の稲荷社が祀られていますが、

稲荷信仰も物部族によってもたらされました。

当社稲荷社群の多くは後世に勧請・遷座されたものですが、下社などに古い信仰の痕跡を見て、妙に納得するものがありました。

おまけで大学稲荷神社の少し先にある「鎮香丸稲荷神社」を紹介しておきます。

ここは高良大社のパンフレットなどでも紹介されていない神社です。

石段を下りいくと、美しい朱塗りの社殿が目に入ります。

明治から大正の頃、狐の穴を燻して壊した者がいたが、その者に障りがあり、「チンカマル堂」を建てて稲荷神としてお祀りしたのが始まりと云います。

「チンカマル」とは、小さい穴という意味らしい。

筑後の方言ですね。

うむむ

確か宮地嶽神社って社家が大彦系ではありませんでしたっけ?

結構、この神社の合祀って意味深い様な気がします。

いいねいいね: 1人

宮地嶽神社は由緒からも立地からも、安曇系でしょう。

高良山の玉垂神は謎が多く、多くの人が議論するところです。合祀も要所にあってか、さまざまな人が絡んでいてよくわからない状況です。

玉垂神は安曇磯良であるとか、武内宿禰だとかいう説が多いです。それは神功皇后に由来するのでしょう。

高良山はもともと高木神を祀っていたという伝承があり、物部の聖地であったと思われます。しかし重要な境内摂社として豊玉姫社があり、物部・豊連合以降、月神を祭祀するようになったのだと考えます。それが玉垂神です。

近くの似た名称の神社大善寺玉垂宮が水沼の領地で、そこの巫女が月神祭祀を行なっていた痕跡があります。そしてそのあたりは大彦系か三輪系の重要人物がいた形跡がありました。

話は戻りますが、神功皇后はヒボコ系とされますが、おそらく豊系の家も混ざっていると思われます。なので要所で干珠満珠の祭祀を行った伝承が残されます。そのため羽白熊鷲や田油津姫征伐に向けて、豊玉姫の聖地である高良山でも祭祀を行ったのだと思います。そこから現在の玉垂神の謎に至るのかと。

彼女が豊系の血を持っていたので、竹葉瀬ノ君も養子にできたのだと考えます。

いいねいいね

「 宮地嶽神社の主祭神、「阿部丞相」」で検索するとちょっと情報が出てきます。現在の社家とは違っている様なのです。

志賀島や伊都に近いところに安倍の拠点があった事を伺わせる情報です。

大正11年には菅原道真が合祀されています。さらに石造猿田彦塔や大山咋命(クナト大神)を祀る松尾宮まで。

あの地域の空いた旋風を感じます。

安曇磯良や、五十猛、安曇は謎が多いですよね。

いいねいいね: 1人

あけましておめでとうございます。

福岡に住んでいたときに、近くにある久留米がとても遠く感じたのは気の所為ではなかったのかも。

稲荷社は物部・・目からうろこです。

今年も良い年になりますように!

いいねいいね: 1人

あけましておめでとうございます^ ^

宮島の鎮火祭は時節柄、今回は遠慮しました。

大鳥居の改修が終わる頃には行きたいですね。

Yopioidさんも、幸せ豊かな一年でありますように🙏

いいねいいね: 1人

北部九州へはず〜〜っと以前に行ったきりであるため、神社もその際に太宰府天満宮に行ったのみで、「筑秦の饒速日」の記事にある神社は残念ながら漏れなく行ったことがありません。なので、高良大社ももちろん行ったことがなく…。全体はこんなに大きいのですね!

久留米市という町の存在は、中学生の昔に知りました。チェッカーズの出身地として。

大学稲荷神社の粥占い、「流行病・・・大見ゆ」、気になりますね。大水の「見ゆ」も…。あんな水害が起きてしまい、せめてあれで他の災厄はチャラにしてもらえることを願います。

いいねいいね: 1人

太宰府天満宮は私の氏神でして、物心ついた時から道真公に育てられたようなものです。

今も暇さえあれば、太宰府をぶらぶらしています。

芸能人と知り合いだという人も多く、以前スタッフの結婚式に参加したら、幼馴染だというフミヤからのビデオレターが流れて驚きました。

あの曲を弾き語りで歌っていましたよ。

占いや予言はあまり信用しない口なのですが、あの粥占い、何気に当たっていて恐ろしいですね。

とにかく今年一年が無事に過ぎることを願っています。

いいねいいね

参道も閑散とし、大鳥居は櫓に隠れて日中は見えませんでした。

牛の焼印入りシャモジをゲットしました。

鎮火祭は小規模には行われたようです。

https://www.miyajima.or.jp/new/?p=4919

いいねいいね: 1人

鳥居の修復はあと2,3年ですか、まあそうでしょうね。

修復時は普段は見れないものが見れたりして、それはそれでお得な時もありますが、やはり厳島神社は麗しい、海に浮かぶ鳥居の完全体で見たいものです。

福岡の各神社は太宰府を含め、普段ほどの賑わいはないにせよ、それなりに混み合っているようです。

これでコロナ感染者が増えるのだとしたら、まあそうかもしれませんが、逆にインフルエンザが増えたという話は一向に聞きません。

インフルエンザで熱が出た人が、コロナと勘違いしてPCRを受けた時の陽性率や他の病気で発熱した時のPCR陽性率はどうなのか、

いくらマスクをしているからと言って、インフルエンザ感染者がほぼゼロという中で、なぜコロナばかりが増え続けるのか、

そうした疑惑に対してはメディアはダンマリで、今日もひたすら数字ばかりを積み上げているのはもはや警鐘としても効果に限界があるようですね。

まあコロナにせよ、他の病気にせよ、かからないに越したことはないので、お互いに気をつけましょう。

牛の焼印入りしゃもじなんてものがあるのですね。

子供は二人とも広島の廿日市の病院で産まれました。

お宮参りは宮島でさせていただき、その時買った名前入りのしゃもじは、今も我が家の片隅にかざっています。

宮島は我が家にとっても、特別な神社なのです。

娘は結婚するときは、宮島で式を挙げたいと言っていました。

いつの日になることやら☺️

いいねいいね: 1人

宮島でお店をしていた時は、大晦日から翌日の夜まで店は開けたままでした。鎮火祭で松明担いで帰って、火鉢で餅焼きながら店番やってましたよ笑。夜中の1時ころ、混む中を神社に参拝すると、入り口で干支の絵を焼印したしゃもじが一定数配られます。授与品のとこでも買えますが、タダでもらえるものが子供にはありがたいものに思えて、毎年通ってました。たまに夜が明ける前のまだ暗い弥山に歩いて登って日の出を拝んでましたよ。

お宮参りを宮島でされたんですね。それは素晴らしいです。

宮島神主家の佐伯さんの本家筋の田所さんは古代から国府の官職である田所職を世襲でされていました。神武東征軍?が駐留した多家神社の近くに国衙がありそこで代々働いてました。今も住んでらっしゃいます。とても歴史に詳しい神官さんです。

宮島のお墓は対岸の大野にあります。ウチのお墓も。神職の野坂さんや、誓真さんのお墓も同じ墓地にありますよ。曹洞宗だったかの墓地なんですが、浄土宗のお坊さんのお墓や、宮島さんの神主さんのお墓もあるのがおもしろいです。

宮島口の船着場にはむかし地蔵が立っていて、島の人が死ぬと渡海船にのせて、墓地のある宮島口のそのお地蔵さんのところで上陸したそうです。

今はそのお地蔵さんは墓地の入り口に移転して立っています。

取り止めのない話ですみません。

いいねいいね: 2人

地元情報は貴重ですが、ましてそれが宮島に関するものであれば尚更です!

島民の皆さんの、生き生きとした姿が目に浮かぶようですね。

夜は鎮火祭に参加して、朝は弥山でご来光を拝する、そんな正月をいつか迎えたいです^^

いいねいいね