「一書に曰く、…即ち日神の生れませる三の女神を以ちて、 葦原中國の宇佐嶋に降り居さしむ。今、海の北の道の中に在す。號けて道主貴と曰す。此れ筑紫の水沼君等が祭る神、是なり」

ー 『日本書紀』 ー

久留米市北野町大城にある「赤司八幡宮」(あかじはちまんぐう)、田園と住宅が取り囲む中ひっそりと鎮座する当社は、水沼氏の本拠地であったと云われています。

景行天皇は筑紫巡行の折、即位18年の7月7日のこと、藤山を越え八女県(やめのあがた)に到り、南の粟岬を見て言いました。

「その山は峯岫(みねくき)が重なっていて、麗しいことこの上ない。もしかしてその山に神がいるのか?」

そこで水沼県主である「猿大海」(サルオオミ)は、

「女神(ひめかみ)がいます。名を八女津媛(ヤメツヒメ)といいます。常に山の中におります」

と申し上げました。

それを聞いた景行天皇は、筑紫中津宮で三女神を祭祀しました。

その筑紫中津宮が当社のことであると言い伝えられています。

宗像三女神を祭祀司る氏族は、『日本書紀』の本文に「此即ち、筑紫の胸肩君等が祭る神、是なり」とありますように、宗像家であり、それは疑いようのない事実です。

しかし日本書紀は「一書に曰く」として、水沼氏もまた宗像三女神を祀る氏族として仄めかしています。

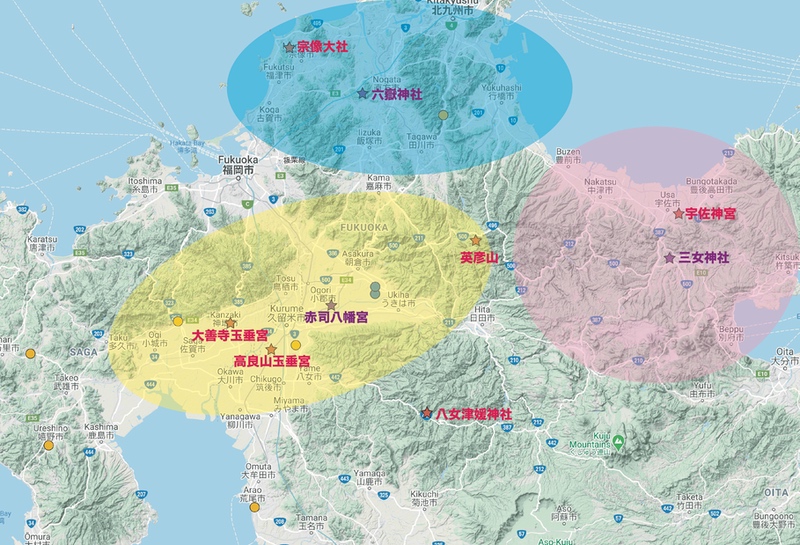

また宗像大社の聖域以外に、三女神が降臨した場所として「宗像」「筑中」「宇佐」があると伝えられ、宗像は「六嶽神社」、宇佐は「三女神社」、そして筑中はこの「赤司八幡宮」にその伝承があり、それぞれが水沼氏と関連した聖域となっています。

ではこの水沼氏とは何者なのか。

水沼氏(水間)は、景行天皇が筑紫巡行の折、水沼県の猿大海屋敷に至り祭壇をたて、皇子の「国乳別命」(くにちわけのみこと)を天皇の代行者としたとあり、彼が水沼の君の始祖であると伝えられます。

そして一般には筑後国三瀦郡(みずまぐん)を本貫としたと考えられています。

しかし景行天皇の筑紫巡行の案内をした猿大海こそが水沼君であり、その末裔という当社・赤司八幡宮の宮司は、古代先祖からずっと大城にいたと述べていることから、水沼の本拠地は大城であり、三潴郡ではないと伝えます。

つまり、かつて筑紫平野に巨大な勢力を持っていた「水沼君」「水沼県主」「水沼氏」と、景行天皇の子孫で三潴郡を本拠とした「水沼別君」は別の氏族として考えるべきだと思われます。

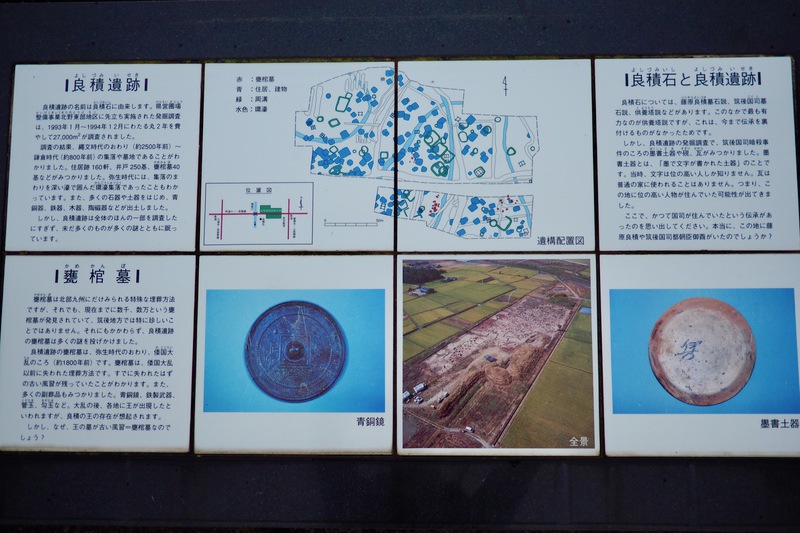

赤司八幡宮から北西500mの田園の中に「良積遺跡」があります。

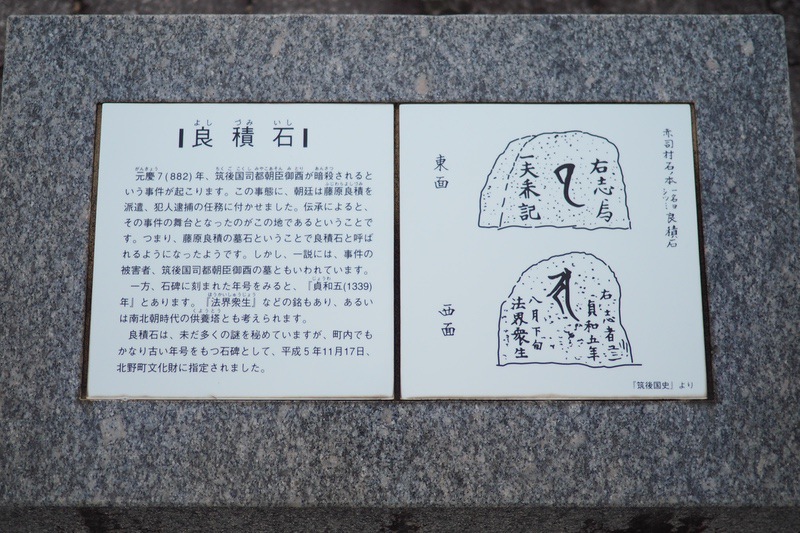

そこに出土したものの一つ「良積石」(よしずみいし)というものが置かれていました。

元慶7年(882)筑後国司「都朝臣御酉」(みやこあそんみとり)が暗殺されるという事件が起こります。

この事態に朝廷は「藤原良積」を派遣、犯人逮捕の任務に付かせました。

伝承によると、その事件の舞台となったのがこの地であるということです。

つまり、藤原良積の墓石ということで良積石と呼ばれるようになったようです。

しかし、一説には事件の被害者、筑後国史都朝臣御酉の墓ともいわれています。

…と案内がなされています。

確かに梵字のようなものが彫られている形跡はあります。

しかしここには縄文後期(約2500年前)~鎌倉時代(約800年前)までの巨大な環濠集落遺跡があり、甕棺墓が発掘されていることから、物部系の一族が統治していたことを物語っています。

環濠集落で思い当たるのが「吉野ヶ里遺跡」です。

あの物部一大王国は不死への思想があり、そのため遺体を損なわないよう丁寧に甕棺にて埋葬されていました。

この良積環濠集落の主が誰であったのか、それが水沼氏だったというのは疑いようもありません。

水沼氏はどこから来たのか。

宗像族に由来するのか、物部族に由来するのか。

赤司八幡宮は正式には「八幡神社」と言うそうですが、その由緒書は「止誉咩神社本跡縁起」「豊姫縁起」などと呼ばれています。

その縁起によると、はじめは「筑紫中津宮」と呼ばれていましたが、後に、「止誉比咩神社」(とよひめじんじゃ)となったとあります。

豊姫縁起の内容は、ネット公開されている「大城村誌」にありました。

内容はとても詳細で、大城村一帯を水沼君の本拠としたうえで、三女神は、それぞれ宇佐・宗像・道中の三ヶ所に降られ、その「道中」が北野町大城であると記してあります。

そして、景行天皇の筑紫巡狩の折、当社の祭神「田心姫命」の荒魂が「八女津媛」となって現れ、水沼県主・猿大海に神告があり、天皇は当社に行幸されて、「田心姫命」を「道主貴」として祀られていると、ほぼ日本書紀の「一書に曰く」という文面を踏襲しています。

つまりこの縁起は、止誉比咩神社の起源は「田心姫」を「道主貴」として祀る神社であったと伝えています。

これは田心姫は道主貴のことであり、豊玉姫だったということを暗に主張するものです。

宇佐家は物部族の血縁であると思われ、豊玉姫が市杵島姫と同一視されるのは分かります。

しかし田心姫とも同一視するというこは、豊玉姫にはより出雲寄りの血が流れているということを示しているのではないかと疑われます。

古代の北部九州は、大きく3つの勢力が支配していました。

北部に出雲系宗像族、西部に秦系物部族、そして東に豊・宇佐族。

僕が訪ね歩いた個人的な考察としては、阿蘇や高千穂にも出雲族の祭祀の痕跡が窺え、最初は出雲族の勢力は九州の北半分ほどに及んでいたと思われます。

更にいうなら、沖縄や南九州にもその片鱗は感じられ、沖縄を含む九州一帯で、1万年ほど前にインドネシア方面から日本に渡ってきた縄文早期人と出雲族の、穏やかな融合があったことが窺えます。

また、南方から伝えられた海洋渡航術は、宗像族を出雲族随一の海人族に成し得ました。

そこへ後年、徐福率いる秦族がやってきます。

徐福は出雲族の市杵島姫を后に迎え、王国を造り上げました。

秦族の築いた王国は「築秦王国」とよばれ、筑紫の地名の元となります。

やがて築秦王国は「物部王国」と呼ばれるようになっていきました。

一方東九州から西中国にかけての地域は、南方系部族と出雲族が融合した「豊王国」がありました。

そこへ物部族の直系、つまり徐福と市杵島姫の血を受け継ぐ子孫が、豊王家と婚姻関係を築きます。

それが宇佐家であると思われます。

宇佐家は月神を信仰するようになり、人々は夜空に浮かぶ月の形で暦を読んだので、これを「月読尊」と呼んで尊敬したそうです。

古代人にとって月の信仰は、今よりはるかに身近なものでした。

月にはうさぎがいると考えられており、月神は「うさぎ神」とも呼ばれていました。

そのうさぎ神を信奉する豊王家は「うさぎ族」と呼ばれ、やがて「ぎ」が省略されて「菟狭族」と呼ばれるようになったと云います。

月にうさぎがいると云われるようになった由来はどこから来たのかというと、それはインドに起源がありました。

インドの「ジャータカ神話」に、仲良く暮らす猿・狐・兎の3匹の話があります。

3匹は「自分たちが獣なのは、前世の行いが原因だろう。今から人の役に立つことをしよう」といつも話していました。

ある時、疲れ果てた老人が3匹の前にやってきて空腹を訴え、食べ物を恵んでくれないかと頼みました。

それを聞いた3匹は、それぞれ食べ物を集めに行くことにしました。

猿は木に登って木の実を集め、狐は川で魚を獲って老人に捧げました。

しかし、兎は一生懸命頑張りましたが、何も食べ物を集めることができません。

そこで兎は老人に火を起こすようお願いをし、私を食べてください、と焚き火の中に自ら飛び込みました。

その姿を見た老人は大変驚きました。

老人は帝釈天が人の姿になったものでした。

帝釈天は兎の尊い行いを後世まで伝えるため兎を月に昇らせ、その姿を残したのだと云います。

道教が盛んだった古代中国では、月のうさぎは杵と臼を使って不老不死の薬を作っていると考えられていました。

それが日本に伝わった時「不老不死の薬」が「餅つき」に変化したようです。

ところで水沼氏と関連のある聖域を繋ぐと、このような北部九州を覆う大きな三角形になります。

水沼氏は物部の要素を持ちながらも三女神を祀っていたことを考えると、出雲的要素が大きい一族であると考えられます。

また三女神社と宇佐神宮の関係性からも、宇佐家の起源に深い関わりがある一族と思われ、赤司八幡宮が止誉咩神社と呼ばれたことから、三女神祭祀よりも月神・豊玉姫祭祀の方に趣を置いた一族だったのではないかと思い至ります。

赤司八幡宮の祭神は、三女神としての「道主貴」のほか、「止與姫命」(とよひめのみこと)「與止姫命」(よどひめのみこと)「息長足姫尊」(おきながたらしひめのみこと)を、また相殿に「八幡大神」「高良大神」「住吉大神」を祀ります。

このうち「止與姫」「與止姫」は豊玉姫のことだと思われます。

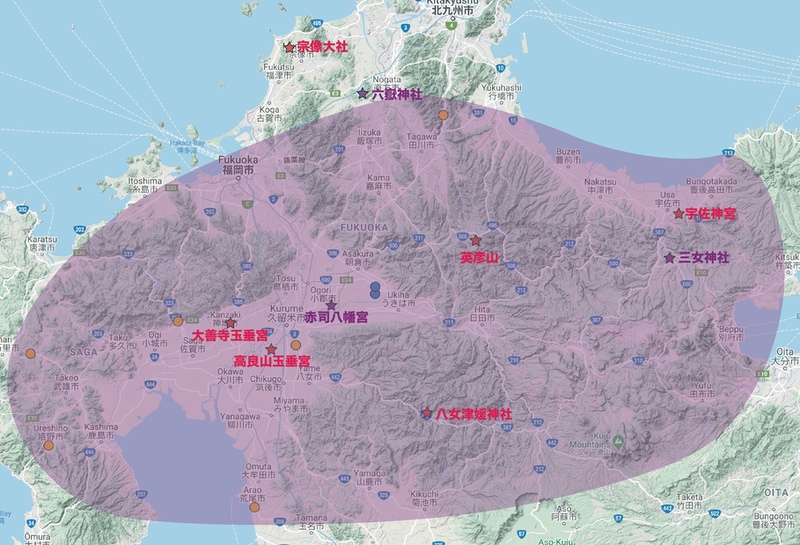

止與姫・與止姫を含む豊玉姫系神社が、有明海沿岸部を中心に多数点在しています。

これらの祭神は、神功皇后の三韓征伐に因んで神功皇后の妹だとか武内宿禰の妻であると言い伝えられていますが、それは明らかに記紀に即した改ざんです。

豊玉姫に関連した主な神社を線で結んでみても、宇佐・豊王国の支配エリアが非常に広範囲であったことが分かります。

思えば、物部族の祭祀した星神というのは、ほとんど痕跡を残していません。

彼らの神は人気がなかったようで、住吉神も神功皇后が星神から海神と変えて再発掘するまで、民衆から忘れ去られていました。

北部九州の人たちに、圧倒的熱狂を得て迎えられたのは、月神を祀る豊玉姫だったのです。

その姿は、かの邪馬台国の女王「卑弥呼」の伝承と一致するものです。

月の崇拝は太陽崇拝と同じく、原始民族において一般的でした。

月の満ち欠けは、輪廻転生や死んで復活する不死の象徴でもありました。

月の周期は、古代人が日をかぞえる目安になり、稲作と深いかかわりのある太陰暦へと発展していきます。

太陽暦を用いる現代においても、一ヶ月を意味する「月」の語源となりました。

また潮の干満は月の引力によるものであり、記紀などに度々登場する「潮満珠・潮干珠を得る」というのは「月読の能力を得る」ことを意味するのだと発見しました。

よって「珠・玉」というのは「月」を意味し、「豊玉姫」や「玉垂の神」は月に関わる名前となります。

先に、古代中国では月のうさぎは杵と臼を使って不老不死の薬を作っているという考えがあったと記しました。

玉垂神とはこの、月の不老不死のエネルギーを垂れる神であるという結論に僕は至りました。

それを月夜の神事で受け取る禊の巫女を出した家系が水沼氏でした。

女性には、月の周期と深い関わりがあるとされる月経があり、俗にいうメンスの語源は、暦月の意味であると云います。

したがって、「月のもの」とか、「月のめぐり」ともいわれ、女性巫女こそが月神の神秘に触れるにふさわしかったと思われます。

当社、赤司八幡宮では、満月の祭事として「竿例し」(さおためし)という特殊祭事が行われています。

これは旧正月14,15日の夜、10尺の竿を立て、月光によって生じる竿の影の長さを測って月の高度角を測定するというものです。

太陰太陽暦では冬至を含む月を11月と定義していますが、19年に1度、冬至の日が11月1日、つまり新月が重なることがあり、これを「朔旦冬至」(さくたんとうじ)というのだそうです。

朔旦冬至は月暦が新規原点に戻る日でもあり、冬至は暦計算の起点となる日でした。

この祭事は、19年の周期で月暦が新規原点に戻る日を求めて暦の狂いがないかを確認するもので、まさに今に伝える月読の最たる神事と言えます。

また、この19年周期を現在に残したものが、伊勢神宮の式年遷宮だと云われています。

境内には恵比寿神と猿田彦神が祀ってあります。

その奥に境内末社の合祀殿があります。

中には右から、「少彦名神社」(少名彦・事代主)、「大三輪神社」(大己貴・大国主)、「池王神社」(国長明神・道君首名)、「天満神社」(菅原道眞)、「祇園神社」(素戔嗚尊)が祀ってあります。

道君首名(みちのきみおびとな/663年~718年)は、「大宝律令」の編さんに携わった後、筑後と肥後の国司として派遣され、民から敬愛された良吏でした。

彼は大彦の子孫であったと云います。

大三輪神社の下には石が鎮座しており「毘沙門天」と案内がされていました。

当社境内社は、物部式住居遺跡のそばにありながら、出雲神がそのほとんどを占めています。

水沼氏の実績・痕跡は北部九州に広範囲に残しながらも、伝えられる内容は非常に希薄なものとなっています。

それは邪馬台国と卑弥呼女王の痕跡を完全に歴史から消し去ろうとした記紀編纂者の影響によるものと思われます。

しかしこうして現地を丁寧に訪ね歩き、思考を深めると、海祇に関わる比賣巫女の繋がりを通して、宗像・物部・宇佐の人々が交差する姿が浮かび上がってきました。

そこには月神を祀る比賣巫女を中心とした、大らかな人々の暮らす豊かな王国の幻影が見えたのでした。

自分のルーツを知りたくてここ数年色々と興味を引く文献やブログなどを読んでいたら、ここにたどり着きました。

10年前に第一子が生まれてから色々と人生の転機が訪れ、幾度か引越しをする事があったのですが、そこである共通点に気付きました。

これはたまたまかもしれませんが

なぜか三女神が祀られている場所に

引っ越す事になるのです。

そして引っ越したどの場所もその地域ではあまりよく言われていない場所でした。

しかし私達家族が3年ほど住むとなぜか

空気が変わってくるんです。

この10年、不思議な体験や夢をよく見る様になりました。

そこで改めて自分のルーツに興味が湧き三女神、宗像、水沼の関係を気に留めることになるわけですが。

北部九州には水沼が関わったであろう地が多いのに文献があまりに少ない事に気づきました。

奈良に住む知人の奥さんが口伝やフィールドを中心とした歴史考古学の研究をしていて、明治や早稲田大学の教授も話をうかがいにくる方がいて。

たまたま話す機会があったのですが

上の様な話をすると

その方が調べている事にも繋がっていて興味を持った様子でした。

数日後にメールが来て

今、調査している事が落ち着いたら

少し調べてみますが

もしかしたら本来、水沼が三女神を祀っていたのかもしれませんね。

あくまで自分の考察ですが。。。

という様な内容でした。

私は素人目線で深く掘り下げることもできないままでいましたが、何かが啓く様な感覚になりました。

全く学のない直感的な話をしてしまいお恥ずかしい限りですが、このブログを拝見させていただいてから興味もさらに広がり、また勉強になりました。

ありがとうございます。

私は水摩という名字で鞍手郡鞍手町に多い名字です。

これからも楽しみに拝見させていただきます。

拙い文で失礼しました。

いいねいいね: 1人

ミズマさん、こんにちは♪

コメントありがとうございます。

僕も学のない一般人(美容師)ですが、とりあえず気になった場所に足を運ぶことで、そこから感じる直感的な内容ばかりで、このブログを書き続けています。

宗像族の祖はアタカタス王であり、宗像大社も本来は彼を祀っていた痕跡があります。アタカタス王の3人の娘のうち、2人は出雲王家に嫁入りしており、出雲で生涯を終えていますので、九州でこれほど大々的に祀られているのに疑問を感じていました。

水沼氏は豊家の末裔だと、当初は考えていましたが、変若水(おちみず)の巫女を出している家だということで、最近は豊と越智が習合した末裔だと考える様になりました。水沼氏がなぜ、宗像三女神を祭祀しているのか、今も明確な答えは出ていませんが、越智族は各王家に后を出している家だとすると、当然宗像王家にも后をだしているでしょうし、その繋がりで祭祀しているのかもしれません。

アタカタス王の后が越智家の姫であったなら、その娘を神格化し、水沼氏が祭祀したというのもありうる話です。

まあ、なんでもかんでも出雲、なんでもかんでも越智という発想は、安易になりがちなので、もう少し根拠を集める必要があると思いますが。

富氏も著書の中で書かれていますが、子孫は先祖の地に惹かれ戻ってくる傾向があるそうです。

ミズマさんも、そうしたルーツを辿ってあるのかもしれませんね。

いいねいいね

この、赤司八幡宮の周辺地域をルーツに持つ者です。自分のルーツを知りたくて調べていてこちらのブログを見つけました。ものすごく詳しく考察していただき、とても勉強になりました。この辺りは静かでひっそりとした集落ですが、親から話しを聞くと、昔からの伝統を今でもきちんと受け継いでいて、昭和の時代までは縄文的な調和の暮らしがあったそうです。祖母は家の近くで遺跡を掘るバイトをしており、時々黒曜石を持ち帰ってきてくれました☺︎

そんな場所で育った父親にこちらのブログを見せたところ、すごいね!とびっくりしておりました。たぶん、地元民はここまで深い歴史は知らないのだなぁと思います。

それから、うちの家系はみんな(母以外)かなりの夜型人間なのですが、月を信仰していた。という話しを聞いて、そういう遺伝子なのかな?と思いました。そうだったら面白いなと(^^)それから、このあたりの人は物静かな人が多いような気がします。それも遺伝子かな?

母方は熊本の阿蘇地方なので、そちらの方も気になっています。

これからもブログ楽しみにしています。長々と失礼しました。

いいねいいね: 1人

ねねさん、こんにちは。『偲フ花』へ、ようこそお越しくださいました♪

素敵なエピソード、ありがとうございます!

赤司八幡宮は何度か参拝し、失礼ながら集落内を散策したこともございました。

おっしゃるようにとても静かな集落で、日本の原風景的な美しい場所だと感じました。

今年の2月に竿例し神事を拝見した記事もございます。

思うに、当地にいたという水沼氏は、ヤマタイ国とされる豊王国と、彼らと姻戚関係にあった越智族との末裔であろうと思われます。その理由は、久留米大善寺玉垂宮の「鬼夜」の真の祭祀に変若水(おちみず)が用いられていたということに寄ります。

また熊本阿蘇地方にはナマズをシンボルとする草部吉見系の「蒲池媛」(かまちひめ)一族がおり、彼女らと水沼氏は深い繋がりがあると思われます。

つまり、ねねさんのルーツには、古代に絶大なカリスマ性を持った月読の巫女の血が流れている可能性が高いですね♪

もしもっと興味があられるようであれば、

こちらの、「親魏和國ノ女王」「海祇ノ比賣巫女篇」「アララギ遺文篇」「龍宮ノ末裔篇」「土雲歌譚篇」あたりがご参考になるかもしれません。ちょっとボリュームが多過ぎかもしれませんが(笑)

僕がお答えできることはなんでもお話ししますので、お気軽にお尋ね下さい。

いいねいいね

お返事が遅くなりました!!

とても詳しい考察をありがとうございます😊ブログがものすごい情報量で読んでいて飽きないので、眠れなくなってしまいました!笑

巫女の血を引いているのでしょうか!

それはおもしろいです!確かに、父方の家系は霊感があります。妹は不思議な夢を見たりします。

父曰く、この辺りのルーツには豊臣秀吉が関係しているかも。。と言っていて、豊臣秀吉はサンカ=古代出雲族という情報もあるようで、その血も混ざってるのかな?とか思ってました。

神話&歴史系考察YouTuberのTOLAND VLOGさんはご存知でしょうか?

最近、その動画で歴史を勉強していて、五条さんのブログとも辻褄が合うなぁと思いながら読ませていただいてました✨このようなすごい情報と考察が無料で読み放題なんて、ありがたいばかりです🥹

古代史はとってもおもしろいですね😄

読み進めながら、また気になることがあったら厚かましくも質問させていただきます🙏✨

いいねいいね: 1人

豊臣秀吉が出雲散家であると言う話は、大元出版の富士林雅樹先生の新刊「出雲散家の芸と大名」にも書かれております。動画自体はあまり見ておりませんが、TOLAND VLOGさんの名前は知っております。

僕らはこれまで誤った歴史を習ってきましたが、それは根底に、勝者・勝国に自虐の歴史を押し付けられてきたということでもあります。正しい歴史を見定めていくと、僕らの先祖はいかに気高く、柔和で、感受性豊かな人たちだったということに気付かされます。

ご質問やご意見、ご感想など、お気軽にコメントください。近くにお住まいでしたら、そのうちばったりお会いすることがあるかもしれませんね。神社でやたらねちっこく写真を撮っている怪しいおっさんがいたら、それは僕かもしれません😅

いいねいいね

そうなのですね!そちらの出雲の本もチェックしてみます👀✨

歴史の真実を知っていくのは楽しいですね。自分にはどんなご先祖さまの遺伝子が入ってるんだろう?と考えるだけでもワクワクです。

まだまだ初心者なのでこれから勉強させていただきます!

私は熊本にいるので、最近は菊池一族のことや、菊池山鹿あたりの神社、遺跡が氣になっております。

今後ともよろしくお願いいたします☺️

いいねいいね: 1人

追伸。文章がとても素晴らしいですね!!軽快なのにわかりやすくて、とても読みやすいです!センスの良さが滲み出ていらっしゃいますね☺️

本など出されていますか?

いいねいいね: 1人

ねねさん、お褒めの言葉、ありがとうございます😊

本は1冊、大元出版から出させていただいておりまして、現在2冊目を書き終えたところです。

すでに販売されている『人麿古事記と安万侶書紀』は、私の処女作ともあって、個人的に心残りのあるものとなりました。それで、こちらの記事で補完できるようになっております。

次作は江戸時代の人物、「由比正雪」に関する本なのですが、なぜかヤマタイ国の話から物語ははじまります😅

赤司八幡宮に関係する豊玉姫と、玉依姫の正体であろうと思われる越智の姫・常世織姫が関わる話です。

次作はより良いものにしようと、現在絶賛校正中です。年内に出版されれば良いなぁと思っているところです。

どうぞよろしくおねがいします♪

いいねいいね

ぜひ購入させていただこうと思います😊✨次回作も楽しみです🙏✨

いいねいいね: 1人

残暑お見舞い申し上げます。こんにちは、CHIRICOさん。

コロナに酷暑。今年の夏は大変ですな。お盆でどこかに出掛けられてますかな?

さて、最近フェイスブックで日本神話をよむ。なんてグループを発見し加入してみたところ、堀さんという方がかなり面白い持論を展開しこんな見識を持つ人もいるのかと目から鱗です。主に語られているのは出雲族、土蜘蛛族、安曇族、大和族の血筋について。

色んな人が日本人のルーツにロマンを求め、今の時代に至るまでの歴史を想像出来るのはなかなか興味深く楽しいものです。

コロナに終息宣言が出たら、その時こそ私も日本各地の歴史に触れる旅をまた始めたいなと。

ではではCHIRICOさんが息災でありますよう。

いいねいいね: 1人

こんにちは、8まんさん。

ご丁寧なお見舞い、ありがとうございます。

お盆は絶賛仕事中ですが、これから少し余暇も取れるので、できれば出かけたいところです。

古代の歴史は謎だらけで、故にいろんな人がいろんな方法で、それぞれのロマンを追求して良いのだと思います。

しかし我々のルーツを探るというのは、今の時代にこそ必要なことではないでしょうか。

物質的に豊かさを求めるのではなく、心豊かに生きるために。

コロナも未知なだけに恐ろしいのですが、それ以上に恐ろしいことはあります。

自然災害・戦争・大恐慌。

いつかそのうちに、と思っていると、永遠に訪れる機会を喪失することにもなりかねません。

正しく恐れて、正しく旅する方策を練っているところです。

8まんさんもお気をつけて、良い初秋をお迎えください。

FBのグループ、後ほど拝見させていただきます!

いいねいいね