琵琶湖の東岸、織田信長の安土城で有名な安土に「沙沙貴神社」(ささきじんじゃ)が鎮座しています。

参道入口では、平成30年の台風21号で倒れた大樹の根本が残されていました。

表参道を進み、

突き当たりを右に折れると

重厚な藁葺屋根の神門に出会います。

この折れ曲がる参道、軽いデジャブを覚えます。

そう、あの兵主大社です。

神門の手前には「男石」(おのこいし)と

「女石」(おみないし)。

サイノカミ的な夫婦石がありました。

神門を潜ると、威厳に溢れた社殿が姿を現します。

沙沙貴神社はその名前からお察しの通り、全国の「佐々木」さん発祥の神社だと云われています。

当社周辺にあった佐々木荘が佐々木氏の荘園であったとも。

佐々木氏は出雲王の系譜を持つ古い家柄です。

事代主の子孫が奈良・葛城地方に進出し、その姫君が磯城王朝の后となりました。

日本書紀に、次の記事があります。

「(磯城王朝8代)クニクル大王(孝元帝)の御子に、大彦がいる。かれは狭々城山君の始祖である」と。

もはや偽書と言って差し支えないほど正しい古代史を伝えていない日本書紀ですが、この記述はかなり良い線をいっています。

時代的に、大彦は2代前のクニオシヒト大王(孝安帝)の御子と考えられますが、彼こそが狭々城山君の始祖に間違いありません。

狭々城山君の子孫がこの地方の領主であり、沙沙貴神社の社家を今も続けている、と言います。

本殿の祭神は「佐佐木大明神」と称し、一座に「少彦名命」、二座に「大彦命」(大毘古神)、 三座に「仁徳天皇」(大鷦鷯尊) 、四座に「宇多天皇」「敦実親王」を祀ります。

由緒には、神代に少彦名神を祀ったことに始まり、古代に沙沙貴山君が大彦命を祭り、景行天皇が志賀高穴穂宮遷都に際して大規模な社殿を造営させたと伝えられています。

後にこの地に土着した宇多源氏によって宇多天皇とその皇子であり宇多源氏の祖である敦實親王が祭られ、それ以降佐々木源氏の氏神とされて子々孫々の篤い崇敬を得て今日に至るようです。

少彦名神とは出雲の副王の役職名「少名彦」からきており、ここで意味するのは東出雲王国8代目少名彦「八重波津身・事代主」のことになります。

由緒を素直に受け取るなら、当地に事代主を祀ったのは大彦だったのではないか、と推察するところです。

しかし 三座の仁徳帝、由緒の景行帝云々の話は胡散臭くて見ていられません。

佐々木源氏・宇多源氏にゆかりある人物に、婆沙羅大名の「佐々木道誉」、江戸時代天保年間の大名「京極高明」、『解体新書』を刊行した江戸の蘭学医「杉田玄白」、江戸時代後期に北方・樺太を探索した「間宮林蔵」、日露戦争の英雄・陸軍大将「乃木希典」らがおり、佐々木家、六角家、京極家、朽木家、黒田家、馬淵家、堀部家、青地家、曲直瀬家、森川家、三井家など二百二十余の氏族へと広がりを見せています。

境内には「乃木将軍御手植の松」があり、明治39年(1906年)6月28日に参拝された折、本人が鍬を持って植えたと伝えられます。

ちょっとした作庭もあり、境内全体がまるで庭園のような趣となっていました。

大彦は出雲の富家から「富」を名乗ることを禁じられたのちは、「阿倍」姓を名乗りました。

大彦の第一の息子はヌナカワワケであり、彼の子孫が阿部氏となっていきます。

しかし大彦は大変な人気者でしたので、多くの豪族が姫を嫁がせ、多くの子孫を残すこととなりました。

その大彦の別の子息が「狭々城山ノ君」であったということです。

兵主大社の南側、守山市南部にあたる地域は、かつて物部郷と呼ばれていました。

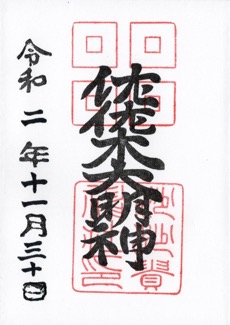

そこの「勝部神社」には物部氏の祖神「物部布津神」が祀られています。

これは大和の物部勢が、近江の大彦勢拠点を制圧した名残りであると考えられます。

大彦勢が当地を去ったあと、大彦の息子の1人である佐々城山君はこの地に住み着いて、なんとか生きながらえたのでしょう。

近くにある「安土瓢箪山古墳」は、佐々木氏の古墳であると云われています。

ところで楼門の扁額の文字は有栖川熾仁親王、

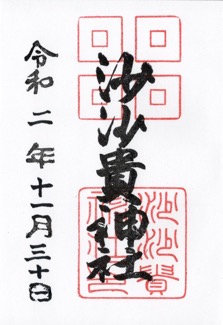

一の鳥居の扁額は源頼朝公の御真筆とのことで、御朱印にも用いられていました。