茅野市宮川、諏訪大社上社の本宮と前宮のちょうど中間に位置する「神長官守矢史料館」を再度訪ねました。

今回はこの資料館がメインとなります。

リアルな動物の剥製を撮ってきました。

閲覧ご注意ください、くれぐれも。

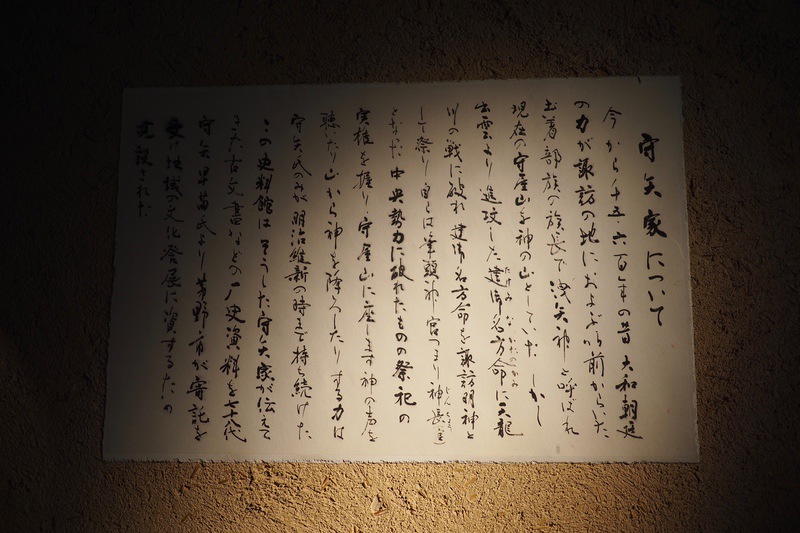

「神長官守矢史料館」(じんちょうかんもりやしりょうかん)は、守矢家の文書を保管・公開する博物館。

明治初期まで諏訪大社上社の神長官を務めた守矢家の敷地内に建てられています。

敷地の奥には「御頭御社宮司総社」(ミシャグチ社)が鎮座しています。

とても魅力的な聖地ですが、今回の目的はこちらではありません。

前回は足を運ばなかったこの奇抜な建物、資料館の方に足を向けます。

この建物は、1989年に守矢家第78代当主「守矢早苗」氏と茅野市の依頼を受け、藤森照信が設計、1991年(平成3年)に竣工したものです。

そして館内へ。。

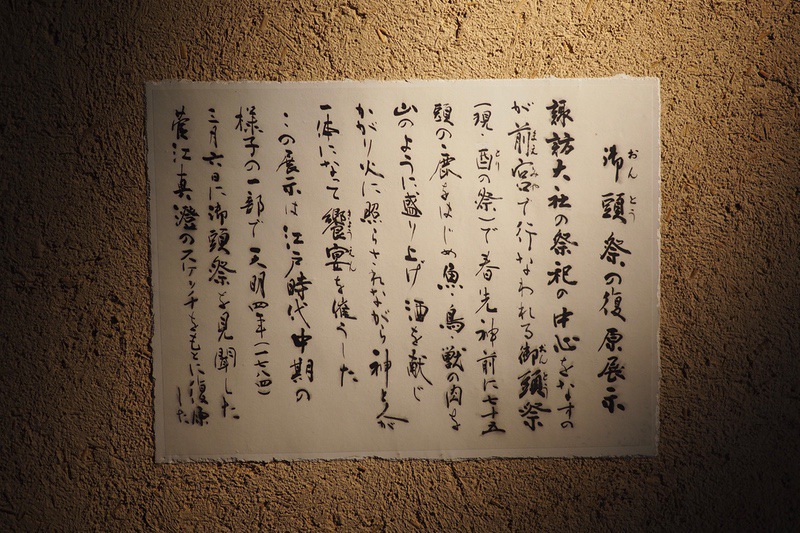

そこには、諏訪大社・上社前宮の神事「御頭祭」(酉の祭)の神饌の実物が復元されて展示されています。

諏訪大社は上社2社と下社2社の総称として呼ばれますが、現実的には上社と下社は別物と感じます。

さらに上社は本宮と前宮に分かれますが、その本質は前宮にあると言って間違いありません。

それを印象付けるのが、この御頭祭です。

壁に並べられた鹿・猪の首の剥製。

江戸時代に諏訪を旅した博物学者「菅江真澄」(すがえますみ)のスケッチを元に再現されたものですが、当時の記録によると、御頭祭では75頭分の鹿の首が神饌として前宮の十間廊(じっけんろう)に捧げられ、胴体部分を人間が食し、神人共食の体を成していたと云います。

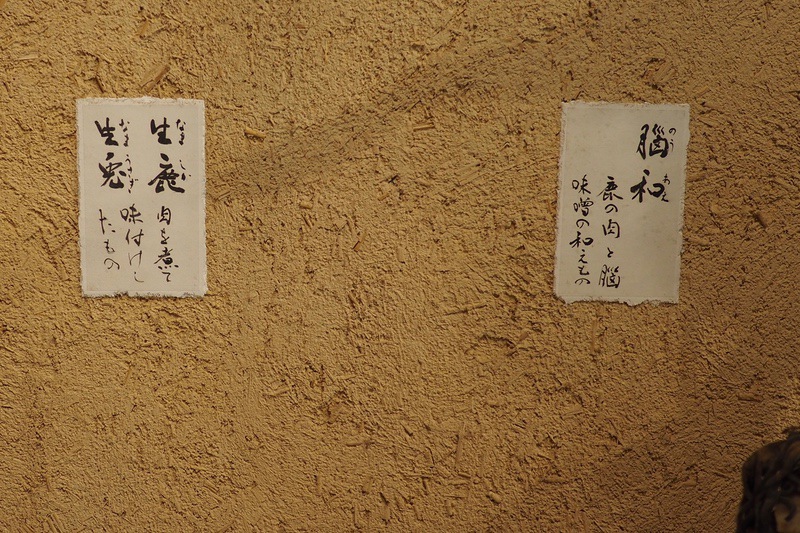

神饌として供えられたものは他にも様々な生き物があり、人は脳や臓物、肉を調理して食べたようです。

その調理品も模型が用意されていましたが、えぐいので張り紙のみ掲載しておきます。

そしてこれ、

ああ、串刺しのうさぎ。。

そらくんに見せられないよ。

このような祭りが出雲系なわけがありません。

出雲人は死体を穢れとして徹底的に嫌いました。

それは祭りの後の直会でも、直接手で触れずに魚をさばく、という行事が残されているほどです。

この御頭祭に捧げられる75頭の鹿のうち、必ず耳が欠けた鹿が1頭いるのだそうです。

それが何を意味するのか。

おそらくその鹿はたまたま耳が欠けているのではなく、前回の祭りの時に小鹿の状態で捕獲され、耳を切られて放されるのではないでしょうか。

つまり次の祭りの贄としての目印に。

資料館の奥の方に、御贄柱(おにえばしら)という木に吊り下げられた鉄鐸がありました。

この鐘を鳴らし、神長官は大祝にミシャクジを降ろしていたそうです。

そして御頭祭のクライマックス、大祝の代理である「神使」(おこう)が外縣(とあがた)・大縣(おあがた)・内縣の各地を巡回して神事を行ったと云います。

その人知れず行われた神事こそ、神使の密殺だったのです。

神長官守矢資料館の隣に、謎の緑のブロックがあります。

中を覗くと、ちいさな社が!

この緑のブロックはイチイの生け垣だそうで、中に祀られるのは屋敷神の「岐神社」なのだそうです。

岐神社!

そうクナト神です!

なんと、やっぱり出雲もいるのですね、ひっそりと。

この神長官守矢資料館には、あの剥製群のほかにも『諏方大明神画詞』『年内神事次第旧記』『御符礼書』ほか、武田信玄、武田信昌、武田信縄、村上義清、真田昌幸といった武将に関する書状など貴重な資料が収蔵されています。

また敷地の裏手には、資料館の建築にも携わった藤森照信の作品「空飛ぶ泥舟」(そらとぶどろぶね)と「高過庵」(たかすぎあん)「低過庵」(ひくすぎあん)があり、ざわついた心を落ち着かせてくれました。

この藤森氏と幼馴染みという方に「守矢早苗」さんがいらっしゃいます。

この守矢早苗さんは神長官守矢氏の、現・第78代目に当たる方で、日本原初考シリーズの書籍においてもキーマンのお一人です。

早苗さんはが第77代目の守矢真幸さんが亡くなられて、奥さんと四人の娘さんしか残っておらず、そのうち三人の娘さんは既に嫁いで、家系を継ぐべき人は未娘の彼女しかいない状態で引き継いだのでした。

守矢の家系・歴史は、時に彼女を不幸や苦しみの重い足枷を強いたということですが、苦難をかいくぐって再び、守矢の血脈を感じて諏訪に回帰しようとしているそうです。

そこに今井野菊さんとの交流が大きな支えであった事は想像に難くありません。

現在、守矢家にある古代文献の全ては守矢早苗さんの名義になっており、「今、この人が、この洩(守)矢の問題にたちむかわなければ、永遠に洩矢民族の精神は消えてしまうかもしれないのである。」と書籍には記してありました。

確かに、この先僕が踏み込もうとしている洩矢の祭祀の世界は、闇深いものかも知れません。

しかしそれは今の僕らが安易に批判できるものではありません。

餓死などとは程遠い裕福な時代に生きる僕らにできるのは、ひたすらに当時の歴史を理解する努力を試みることだけなのです。

木に吊るされた家、木の上にある家は、鳥葬された御霊の住処だと考えています。

それと、ここのお社の御神体は黒曜石の鏡ではないかと推察しています。

黒鏡を祀った神社は見たことありませんが、三輪山の頂上の石座、新宮のゴトビキ岩、海から見える那智の滝は鏡なのでしょう。

沖津鏡は、朝日夕日月のどれかだと思います。石座等は辺津鏡かと、地陸から船に乗って蓬莱山を目指すときの目印ではないかと考え始めています。

いいねいいね: 1人

興味深い考察ですね♪

宗像大社の三社も、海路の目印だったのでしょうね。

いいねいいね

五條先生は、ミシャクジ様をどう思われますか?

サエノカミが道祖神であるのであれば

実はミシャクジも道祖神とされます

諏訪の信仰は、ミナカタのサエノカミ=ミシャクジ=道祖神と繋がる考え方になるわけです

ここに、後年の桓武期の安倍家や八井耳、三輪系の流入と共に、物部氏が入り込んだ際の認識の嘘が生まれた気がするのです。

母系の名を名乗りヤマトから遠くに行き、諏訪から出ないという約定は元々は物部氏の約定だったのかもしれません

これなら

・諏訪の前宮の本質がサエノカミであり

・出雲伝承にある様に、ミナカタは最終的に関東に行った

・さらに千鹿頭は物部に乗っ取られたという伝承

・乗っ取られたとかいう割に小淵沢とか途中の上州方面は千鹿頭と、諏方社が不思議と仲良く重層している

・諏訪においては家名としての物部氏が復活し、神長官の次席になっていた

これら全てが繋がる気がするんです

物部氏は信濃に流れてきた際に、母系の実家の祭祀をつぎ、主流派になった

その際に母系の血筋を名乗ったので神長官がミナカタの子孫(母系)という判断になった

こんな感じの説明が全てつく気がします

例の宇佐の三嶋のサエノカミの社を見てそう思いました

ちなみに、九州におけるサエノカミのさの祭祀形態は、今井野菊さんの本にも出ていないのでとても貴重な社と思います

ヤサカトメは、越智や三嶋とぐっと近くなると思う訳です

いいねいいね: 1人

三嶋のサエノカミの社とはねじれた木を祀っている社のことでしょうか。

あれに似たのが長滝白山神社にありしました。あとネットで見かけましたが、広島県北の三次にもあるようです。

確かにちょっとミシャクジを連想させますね、なんとなく。

いいねいいね

福岡の桜はもう散ったのですか。早いですね。こちらは今が満開といったところです。

高野山は標高差の関係でこの辺りより気温が約5℃低いため、桜の季節は4月の中旬頃が見頃になろうかと思います。4月のお参りは出来たらその頃に行ってみたいと思っています。吉野の桜は有名すぎて、例年だと人出も半端ではないので、なかなか行く気が起きません。ですから吉野へ行くのはいつも葉桜の頃か紅葉の頃。それもまたいいものですよ。

ご執筆中のブログ、心待ちにしております。CHIRICO様の渾身の作、何だか気持ちがわくわくしてきました。

ご無理をなさいませんように・・・。

asamoyosi

いいねいいね: 1人

なるほど、紅葉の頃ですか!良いことを聞きました。

吉野の桜は何度かチャレンジしたものの、早過ぎたり遅すぎたりで目にできないでいました。

また、おっしゃる通り、人の多さも半端ないと聞いていますので、それも気になっています。

写真を撮らねば、という義務感のようなものでいつかは行かなければならないと言い聞かせていましたが、逆に吉野の桜の写真は多くの人がすでに素晴らしい写真を撮っており、僕が撮らなくても良いのではとも感じていました。

桜は確かに花の時期は素晴らしいのですが、葉桜の頃も紅葉の頃も美しく、そのような時期に敢えて撮る写真も僕らしくて良いのではと、asamoyosiさんのコメントを拝見して思いました。

気が楽になりました、ありがとうございます♪

いいねいいね

仰るとおりCHIRICO様には人混みに揉まれながらの桜より、静かな吉野山の方が似つかわしいように思います。クワウグワ記「秋の吉野山」「吉野山の紅葉・ライトアップを見に・・・」などて載せています。お忙しいCHIRICO様の息抜きにでもなれば嬉しいです。

いいねいいね: 1人

秋の吉野山、良いですね♪

ライトアップも素敵です。

秋の訪れが待ち遠しくなりました!

今書いている本は吉野も舞台でありますので、ぜひ今年の秋は訪れさせていただきます。

いいねいいね

CHIRICO様

久しぶりのブログを拝見し、やっと私の日常が戻ってきた感じがします。

CHIRICO様のブログ、私の生活に刺激を与えてくれる掛け替えのないものになってしまっているようです。

これからも楽しみにしております。

時節柄、お身体に気をつけてご活躍くださいますように・・・。

asamoyosi

いいねいいね: 1人

ありがとうございます♪

ひとまず原稿を書き上げ、最終チェックを行っているところですが、少し気持ちにゆとりができました。

緊急事態宣言が明けるのと同時に、執筆のための取材旅行を行いましたが、その際、asamoyosiさんとの宿題の場所も訪ねてまいりました。

ブログへの投稿は少し先になると思いますが、お待ちくださいませ。

奥の院の方は桜はまだ咲いていますか?

福岡は先週の雨であらかた散ってしまいました。

吉野の桜も、いつか見に行きたいと思いつつ、数年が過ぎています。

いいねいいね