「朝日丸、客じゃ」

「なんだお前は、また濡れたままではないか」

山頂の御堂に入ると、朝日丸と呼ばれた妙齢の女性が神棚の前で趺坐していた。

「叛相か…」

朝日丸は朝近の濡れた髪を手ぬぐいでわしわしと拭きながら、私を一瞥してそう言った。

「知らぬ顔だな、用向きは何だ」

「こやつは”をちみず”が欲しいらしいぞ」

朝近が私の代弁をする。

「変若水をか」

「はい、里人から大根地山に越智の巫女がおられると聞きました。それで変若水を所望したくまいりました」

朝日丸という元巫女の威圧を感じながら、私はかしこまって答えた。

「話を聞こう、まあ、気を楽にしてそこに坐りな。朝近、お前はもう少しきちんと体を拭いて、着替えておいで」

はーいと間の長い返事をして、朝近は御堂から出て行った。横目で窓の外を覗くと、自分の小屋に走っていく彼女の後ろ姿が見えた。やはり子狐のようだ。

「さて、どうして変若水なのだ、話してみよ」

「私は駿河国の由比村に住んでおりましたが、親元から独り身を立てるべく江戸へ出てまいりました。その折、母から江戸の楠木氏を訪ねるようにと言われましたが、いざ楠木氏にお会いすると、先ほど朝日丸様がおっしゃったように、私の顔を見るなり”叛相”だと言われました」

「ほう」

「私には志すところがあり、何としても楠流の古伝兵法を学びたいと思いまして、ぜひ弟子入りをさせて欲しいと願い出ました。ところが楠木氏はすぐには弟子にはできぬとおっしゃいます」

「なるほど」

「お主には叛相が見えるので、まずは越智家に出向き、変若水の何たるかを学べと申しつかりました。変若水を得るまで弟子にはできぬと」

「なるほどなるほど、それでここにまいったか」

「はい、越智家は伊予の国が本拠であると聞き及びましたが、伊予において越智家の者に出会うことできず、そのまま船で渡り、豊後から筑紫にまでやってまいりました。越智の者は豊前豊後に縁故が強く、筑紫にも子孫がいると」

「それでよう大根地山までたどりついたな」

「筑紫で白川家の方にお会いしました。白川家は越智家の分家ですが、帝にもお仕えする家柄、私のような庶民に話すことは何もないと。しかし私は叛相であるから大宰府を探してみよと、特別に助言いただきました」

「ふむふむ」

「地図を開くと、大宰府で有名な竈門山(宝満山)の名が記してあり、その横に書かれた大根地山の名が目に留まりました。竈門山のご祭神は玉依姫命ですから、この大根地とは越智ではなかろうかと思い至りました。そこで里人に聞いてみれば越智の巫女は確かにいらっしゃると」

「なぜ竈門山が玉依姫命だと大根地は越智になるのだ」

「古事記によりますと、玉依姫は豊玉姫の息子に嫁いでおります。道中で豊後の語り部に聞いたところ、豊玉姫の息子・豊来入彦に嫁いだのが越智家の常世織姫であると教えていただきました。それで玉依姫とは常世織姫のことであり、その女神を祀る山のとなりが大根地山であるのなら、それは元は越智山であったろうと」

「大した者だな、お前は。労を惜しまず、賢く、勘も鋭い。名は何という」

「与四郎と申します。朝日丸様、叛相とは何ですか、あなた様も私のことを叛相だとおっしゃる」

「まずは私の名だが、聞いての通り朝日丸だ。そしてもう巫女ではない、朝近に譲った。が、朝近に命じてお前に変若水を譲ることはできる。しかしなぁ、あれはすぐに得られるものではない、時がかかるのよ。月の相を経てからでないと変若水は得られぬ」

「そうですか…」

「まあそうがっかりしなさんな。アレはお前さんを何故か気に入っているようだ、しばらくここに留まって、朝近の相手をしてやってくれ。そして時がくれば変若水の儀式を行おう。それまでお前さんも少し越智のことを学んでいくと良い。おそらくお前の母親も越智の巫女だったのだろうからな」

「な、何故そのことを」

「何故も何も、楠木の話もそうだが、お前さんが叛相だというのはそういうことなのさね。もちろん仕事もしてもらう、何せ男手がなくて困っていたのさ。見てみろ朝近を、あいつ少ない着物のうちで一番のお気に入りを着てきたぞ」

朝日丸が私の視線を促すと、ちょうど扉から朝近が顔を覗かせてきた。

「き、着替えてきたけど」

朝近は長い髪を整え、薄紅色の着物を来てきた。

「なあ朝近、お前あんまり張り切っていると後がもたんぞ。与四郎はしばらくここで一緒に暮らすことになった。ゆっくりと時間をかけて、お前の可愛い姿を見せてあげると良い」

「なっ、えっ、あっ…」

くっくっくと朝日丸は笑っている。

「与四郎よ、こやつは人に慣れておらぬからな、恥ずかしいという気持ちは希薄なくせに女らしく扱われると照れてしまうのよ。まあそういうことだから、よろしく頼むよ」

朝近は真っ赤になって固まってしまった。どうしたらいいのだ、この状況は。

「それとな与四郎、ここでの暮らしの状況次第ではあるが、お前にはまことの変若水を授けてやれるかもしれぬぞ」

私が動かなくなってしまった朝近をゆっくり床に座らせていると、後ろから朝日丸はそんなことを言ってきたのだった。

---

「おい朝だ、起きろ与四郎」

その時私は、悲鳴をあげたかどうかは覚えていない。しかし目が覚めた時に、目の前にそれなりの美少女がいれば普通は驚く。しかも吐息も感じるほどの距離に。そんな私を見て朝近は喜んで飛び跳ね、私の手を引いて外に連れ出した。

秋は少し先の頃だったが、山の朝は肌寒かった。私と朝近の一日は、まだ陽の昇らぬ境内の掃除から始まる。落ち葉をかき集め、枝木を拾った。そうして今日一日分の水を汲み上げる頃には、空が淡く白けて来た。

「与四郎、こっちだ」

朝近は私の手を引っ張り、境内のさらに上、大根地山の頂へと誘う。

「ちょっと待ってくれ、私はまだ山に慣れておらぬ」

半分草をかぶりながら、私はなんとか朝近に付いていくのが精一杯だった。背高草をかき分け、ようやく開けた場所に出ることができた。

「ここだ、与四郎」

そこは樹木が取り払われ、下界が一望できた。そして地平の彼方から太陽が昇り始める。日の本のあけぼのとは何と美しく神々しいのだ、私はしばし言葉を失った。

眼下には朝霧の海が広がっていた。山々はまるで海に浮かぶ島のようだ。そして差し込む陽の光は、朝近の白い肌を紅く照らす。彼女は私の方を向き、無邪気な満面の笑みを浮かべている。こいつ、可愛いな。

「あれが竈門山、あれが砥上岳、そして遠くのあの山が英彦山」

朝近は再び手を繋いできて、空いた方の手で指差し、その先に見える山の名を私に教えてくれた。

「えーと、あれは、う~ん」

私は繋いだ手を引き寄せ、絹のような髪をした朝近の頭を優しく撫でた。

「ありがとう朝近、この景色は私の宝物だ。とてもきれいだな」

私はそのまま朝近の肩に手を回し、身を寄せた。それは風が冷たかったからでもあるが、この小さな白狐を少し愛おしく感じていたからかもしれない。そのまま二人でしばらく朝日を眺めていたが、固まってしまった朝近は程よく火照っていて、実際とても温かだった。

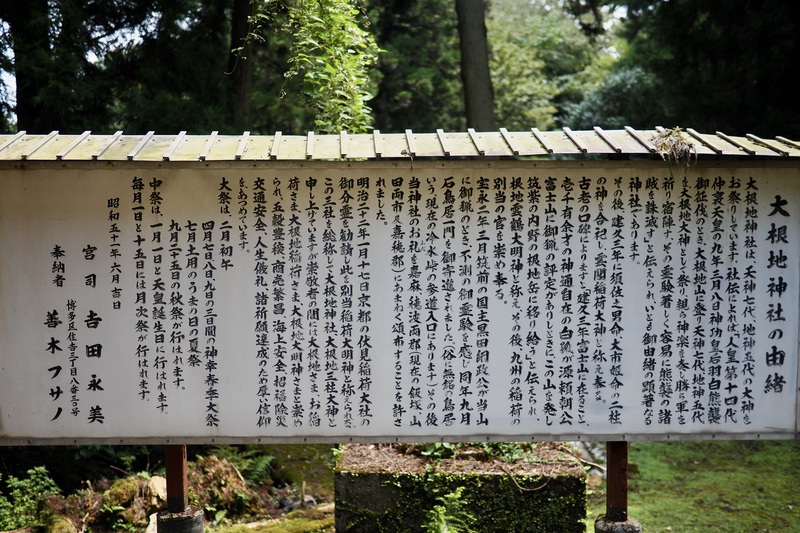

大根地神社の社伝によると、神功皇后の羽白熊襲征伐の折、皇后が大根地の霊山に登り、天神七代地神五代を鎮祭して戦勝祈願をしたのが創建と伝えられます。

しかし稲荷、

稲荷、

完全な稲荷社なのです、大根地神社は。

参拝してみると天神地祇の片鱗はどこにも見受けられず、大根地神社が完全なる稲荷社であることが理解できます。

そして湧き水の豊富なこと。

山頂付近に鎮座している本社の手水も、こんこんと湧き出る霊水によってまかなわれています。

この大根地山から湧き出る水は九州の名水百選にも選ばれており、大根地川や麓の冷水峠(ひやみずとうげ)の由来にもなっています、たぶん。

1889年(明治22年)に伏見稲荷大社の分霊を勧請し、別当稲荷大明神と称して大根地神社となったとありますが、春日市の「日拝塚古墳」は大根地山を向いていると言われており、古代から大きな信仰を得ていたことが知られています。

かつては英彦山や宝満山の修験者たちが峰回りする際の修験道場であり、1705年(宝永2年)には黒田綱政が麓に鳥居を寄進しています。

それほどに歴史的に重要視されていた聖地なのに、太宰府天満宮や宝満山に圧されてか、なぜか大根地山はあまり福岡県民にも知られていません。

祭神は「国常立尊」「国狭槌尊」「豊斟渟尊」「泥土煮尊」「沙土煮尊」「大戸道尊」「大戸辺尊」「面足尊」「惶根尊」「伊邪那美尊」「天照大神」「天忍穂耳尊」「瓊々杵尊」「彦火々出見尊」「鸕鷀草葺不合尊」。

これに建久3年に「須佐之男命」「大市姫命」の二柱を雲閣稲荷大神として合祀。

さらに、明治22年、京都の伏見稲荷大社の御分霊を勧請し、別当稲荷大明神として祀りました。

この三社を総称して大根地三柱大神と呼ばれています。

大根地神社社伝では源頼朝の富士山麓での巻狩の時、逃れてきた千歳を越える白狐が筑紫国の根地岳に移り住んだと記されており、白狐大明神の聖地となったとあります。

本殿の横、朝日丸神社と書かれた奥乃院に続く鳥居の前に、もう一社、稲荷社が建っています。これは何の神社かな~と近づいてみると、

朝近(ちゃんタソ)神社でしたー。

中を垣間見ると、白狐の他に人形らしきものが添えられています。

この時が、僕の脳裏に美少女白小狐朝近ちゃんが降臨召された瞬間でした。

いやなんか、女の子っぽいじゃん、人形とか。

朝近ちゃんタソが可愛すぎて、生きるのが辛い。いやまあ書いてるの僕ですけどね。

さてこの後、朝近ちゃんは与四郎に拉致られて冒険の旅に出るのですが、その続きはWEBで!(ゝω・) テヘペロ

ではなく、勘の鋭い方はもうお分かりのように、私・五条桐彦の次作である由比正雪に連なる話となります。

「由比正雪を書きなさい」と先生におっしゃっていただいた僕ですが、調べれば調べるほど何も出てこないのが由比正雪で、正雪の生家という「正雪紺屋」を訪ねても何も一向に降りてこない状況が続いていました。辛し。

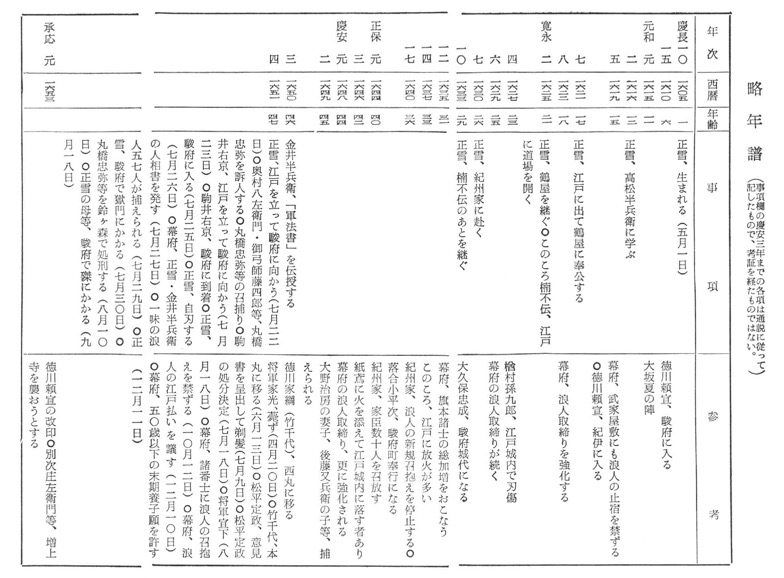

由井正雪の歴史年表ですが、スカスカです。しかも正雪が生まれて1651年までの間はかなりあやふやで、史実とは思えない部分がほとんどです。コリャマイッタ。

「由比の海岸で、富士山の写真を撮ってきてください」と先生に言われ、その場所で感じたのは美保天女の逸話と重なる由井正雪の母親の姿。それだけが僕を由比正雪に向かわせる唯一の手がかりでした。

それからずっと、書いてはコレじゃない、書いてはコレジャナイを繰り返しておりましたが、静岡・長野・岡山・愛媛・香川・徳島と越智の痕跡を辿り、そしてこの大根地山に至った時にピーンと1本の糸でそれらが繋がりました。キタコレ!!

全く別の方向から探求していた越智家の神秘と由比正雪出生の謎、それがエンディングまで”ぶわり”と降りてきたのです。ふっ、エンディングが見えたゼ、知らんけど。

そこには、九州王朝説のダンブルドア先生との邂逅も大きな要素だったと付け加えさせていただきます。

しかしながら不安もまたあり、先生には「コレジャナ~イ!!」ってちゃぶ台ひっくり返されるかもしれませんが、もはや僕にはこんな感じでしか書けそうにありません。

ゴメンナサイ覚悟で、まずはキーボードを叩いてみようと思っております。

大根地神社の話に戻りますが、本社と朝近(ちゃんタソ)神社の間には、本殿裏への入口が設けられています。

そこには数々の石祠が祀られているのですが、

こちらもしっかり稲荷となっています。

その中でも「朝」がつく社が多いのが特徴。

立派な石祠群ですが、聞いた話ではこれらの氏子も数が減って管理できなくなってきているそうで、合祀して減らそうという動きもあるのだとか。

この光景は残してほしい。

私見ですが、この漂う氣配は、徳島の磐境神明神社のそれに似ている気がします。そう、「白人」神社のアレです。

古来より続く稲荷信仰ですが、その始まりはどこにあるのか。

丹後の真名井神社で祀られている豊受大神は、『丹後国風土記(逸文)』で「豊宇賀能売命」とも呼ばれ、名前の中に穀物神・宇賀魂(うかのみたま)が含まれているといいます。

宇賀魂は稲魂とも表記され、出雲にやってきた徐福(ホアカリ)の子孫が出雲郡武志の北方、宇賀の地に土地と穀物の神を祀ったのに始まります。

『海部氏勘注系図』には、「真名井」の別名は「宇介井」(うけい)であると書かれており、この「ウケ」が「ウカ」と同じ意味であると考えられます。

古代シナでは、道教の西王母の眷族神が狐とされています。それでシナからの渡来人、おそらく物部族が狐を尊重したので、稲荷神の眷族神になったと云うことです。

キツネは、古代には「ケツ」と呼ばれたので、宇賀魂は「ミケツ神」とも呼ばれ、神餞の神と考えられるようになりました。

西王母とは古代シナで信仰されてきた女性の仙人で、宇宙をつかさどる聖母とされます。3000年に一度だけとれる桃の実を手にしているとも伝えられます。

西王母は不老長寿の象徴であり、美しく若い婦人として表わされることが多い仙人です。

その西王母が従えた神獣が「不死の薬をつく兎」「月の満ち欠けのリズムをつくる蛙」「九尾の狐」「西王母の食べ物を探す役目をもつ八咫烏」とされます。

ところで、稲荷信仰における根源的祭神は狐ではなく「蛇」であると前編に書きました。

狐は穀物を食い荒らすネズミを捕食すること、狐の色や尻尾の形が実った稲穂に似ていること、さらに狐は全身が黄色い毛で覆われているので、陰陽五行思想では土気を持つとされ、食物神としての性格を帯び、農業神・穀物神であった稲荷神と習合した側面もあったということです。

が、そうであるなら、狐が穀物神としての性格を帯びるというのなら、稲荷社に納められるキツネ像は茶色であるべきではないのでしょうか。

しかしなぜか、ほとんどの稲荷社で納められるキツネ像は「白」狐なのです。

古代から今も、日本に野生で白い狐は居なかったはずです。

西王母の眷族が九尾の狐であるなら、白面金毛である可能性はあるかもしれませんが、それでも金毛なのです。

年を経て毛色が白くなったという狐は神通力をもち人をばかすという伝承がありますが、それは低級霊としての狐であり、神格を帯びた稲荷とは結びつかないのです。

一体誰が、いつ、稲荷の狐を「白」にしたのでしょうか。

稲荷石祠群の隅の方に「朝霧大明神」と書かれた社がありましたが、これだけは他と違い、龍宮のような社の形をしていたのが、去り際に少し気になったのでした。

大根地神社の境内から数分登ると山頂に至ります。

途中に聳える何かの塔。

草むらの道を抜けると

少し開けた場所があります。

ここが大根地山の山頂。標高は651.9m。

山頂からは宝満山や砥上岳、そして遠くに英彦山などが見えるのだと、朝近ちゃんが教えてくれました。カワユシ。

修験の霊山が聳える中で、大根地山も紛うことなき霊山だったのです。

今回の大根地登拝は裏参道でした。

表参道は冷水峠のある200号線側となります。

こちら側からは車で八合目くらいまで登ることが可能です。

が、その道は、マシな方でこんな感じです。この先どんどん酷くなります。

ここは長崎街道と呼ばれる古道です。

登山口のあたりまで歩いていくと、

石の鳥居が立つ場所があります。

この鳥居が「無銘の鳥居」と呼ばれる黒田綱正寄進の鳥居です。

長崎街道で一番の難所がこの冷水峠であったといい、この道をシーボルト、吉田松陰、伊能忠敬なども通り、徳川吉宗への献上品等も通っています。

この吉宗は由比正雪と関係の深い紀州徳川家の祖・徳川頼宣の孫でした。

頼宣は由井正雪の「慶安の変」に関与したと疑われた人物です。

頼宣の孫・吉宗は紀州から返り咲き、江戸幕府の第8代征夷大将軍に就任、江戸幕府の中興の祖と呼ばれる存在となります。

これこそが正雪のまことの願いだったということは、後の話、僕の次作で語られる物語なのです。

最後に、伏見稲荷大社をは秦氏の「伊呂久」によって創建されたと云われていますが、社は「伊奈利社創祀前史」として『日本書紀』の次の記事を紹介します。

欽明帝が即位する前の幼少のある日「秦の大津父(おおつち)という者を登用すれば、大人になった時にかならずや、天下をうまく治めることができる」と言う夢を見て、早速方々へ使者を遣わして探し求めたところ、山背国紀伊郡深草里に秦の大津父がいた。

つまり、伏見稲荷大社を建てた秦氏の祖に、その鎮座地深草の郷に住む秦氏の大津父がいた、と。

大津父(おおつち)、大根地(おおねち)、越智(おち)、ふむ、なるほど。

では越智家が秦氏かというと、うん、それはいろいろと、まあね、という感じです、僕の中では今のところ。

あと伏見稲荷と対をなす荼枳尼系稲荷も「豊川」なんですよね。「トヨ」かぁ。。

ぬお、沙土煮尊がそこにいらっしゃるのですか?

変わった名前だな位にしか思わなかったのですが、この神様の代表的な神社がコレです。

稲村神社

物部神社 境内 神代七代社

忌部神社

熊野速玉大社

熊野那智大社

宮浦宮

二荒山神社 境内 十二社

沙田神社

松本市にある信濃国三宮が私のマニアックなレコにも出てくる沙田神社です。

祭神は

彦火火見尊

豊玉姫命

沙土煮命

地籍名は出雲系を思わせる王庭に近い名前です。

確か出雲の神様が居ないのに御柱をやる神社です。

千鹿頭神社もそうですが長野県の中信は坂上田村麻呂の伝承があります。

いいねいいね: 1人

沙土煮は天神7代を祭祀する流れで名が挙がっているだけだと思いますが、祭祀されている神社群をみるとなかなか意味ありげなところが多いですね。

沙土煮は土の神であるそうですが、狐が五行の土の氣だそうなので関係あるのかないのか。

いいねいいね

最大公約数が

彦火火見尊

豊玉姫命

沙土煮命

の三柱であるとすれば意味ありげに見えてきて仕方がありません

あと、沙田神社の奥社のある北東のピークは、実は白山で、頂上に小さな白山の石の祠があります

まあ、鎌倉以降の山岳信仰成立後の物とは思いますが。

白山はもう行かれましたか?なんとなくそんな気もするんですが、水木なら私も休めますのでもし行かれるのでしたら都合が合えば是非ご一緒に\(^o^)/

話は変わりますが、吉野ヶ里遺跡は紀元前5世紀から2世紀の間に環濠ができたとパンフに書いてありました

徐福が来る前に、彼らを受け入れる立場にあった一族がそこで稲作をやってた様な気がしてなりません

受け入れてもらったのか、征服したのかは不明ですが、何しろ稲作をやってた人たちの動きは謎が多いですね

物部が月神に近いのであれば、やっぱり越知や宇佐の様な気がしてなりません

小市や二田物部は、男系であれば物部の子孫っぽいですが、女系は昔からそこに居たんじゃないでしょうか?でなければ三島がヤマトで豪族になる時間が足りない気がするわけです

いいねいいね: 1人

火火見が物部、豊玉姫が豊、ならば沙土煮は越智ですかね、キツネの属性は土だと言いますが。

なんでしょうかね、富家でも越智の話は出てこないのですが、疑えばキリがないくらい、越智の姿が見え隠れしています。自ら裏方に徹していたのか、もしくは別の圧力で隠されているのか。後者なら深堀も危険になってくるのですが。

宇佐でサルタ族が出雲にやってくるのを見ていたのもひょっとして、と思うわけです。

剣山に十支族が来ていたなんて話も。まあそこから先の話は、僕の範疇ではないのですが。

白山は10月3/4で行く予定です。僕は月火が休みなもので。いつかどこかでご一緒したいですね♪

いいねいいね

萌え萌え朝近ちゃんタソに対する劣情乙🐥最後の最後に何故か狐さんの歯が草食獣の様に歯並びが良すぎて乙…💕

いいねいいね: 1人

この時、与四郎26歳、ちゃんタソ7ちゃい、犯罪です😁

いいねいいね: 1人

ペドと言われても申し開きは通用しない年齢差😭

いいねいいね: 1人

本当はちゃんタソは12,3歳くらいにしたかったんですけどね、後の流れで計算すると、もうこのへんがギリギリなわけですよ。前にも後にも動かせないギリギリなんす。

まあちょっと大人びた幼女ってことでおなしゃす。

与四郎も恋愛対象というわけではなく、歳の離れた妹を見るような、そんな感情なわけです今のところは。

いいねいいね: 2人

🦑今のところ⁉️

いいねいいね: 1人