伊予国一の宮にして日本総鎮守、旧国幣大社、大三島宮・「大山祇神社」(おおやまづみじんじゃ)を再訪しました。

瀬戸内・芸予諸島最大の島である大三島に鎮座するその神は、『釈日本紀』に「御島に坐す。神の名は大山積…一名を和多志の大神」と記されています。

記紀によれば、祭神の大山積大神は天孫瓊瓊杵尊の皇妃として迎えられた木花開耶姫命の父であると語られます。

故に大山積大神は皇室第一の外戚として、また日本建国の大神として、全国津々浦々にその御分社が奉斎されているのだということです。

境内に一際聳える大楠。

この楠は「小千命(おちのみこと)御手植の楠」と呼ばれ、大山積大神の子孫「乎致命」(おちのみこと)によって植えられたと伝えています。

樹齢は2600年あまり。

いやちょっと待てよ。越智家発祥の「大濱八幡大神社」、そこの「大濱八幡大神社神裔氏族誌」によれば乎致命の先祖は饒速日(にぎはやひ)で、大山積なんて名前は一言も出てきません。

饒速日=大山積は絶対にありえないことだけは言えます。

樹齢2600年を素直に受け取ると、紀元前6世紀ごろにこの楠は植えられたことになります。時代は出雲王家初代大名持「菅之八耳」就任前。

楠は杉のように自ら勢力を広げることができないらしく、人の植樹によって根を張るのだそうです。

僕は年代考証が苦手で、樹齢も怪しいものですが、それにしても出雲王家より古く越智家は存在していて、そこから三島家が誕生し、事代主に嫁入りさせたと現状では考えています。

乎千命御手植の楠の奥には葛城社がり、一言主を祀ってるというのも意味があるように感じています。

大三島の大山積大神の正体は伯耆国の大山の神と同じく、出雲族の祖神であるクナト大神であることは間違いありません。

つまり当地には古来、出雲にゆかりある一族が定住していたのです。

そこにある時、物部の一族が移住し、習合していった経緯を感じ取ることができます。

時代はおそらく2度の物部東征の頃。

そして物部イクメ大君(垂仁帝)による物部・大和王朝期に勢力を得た物部族が系図などを書き換えた可能性は濃厚です。

ただもうひとつ、大山祇神社の歴史に大きな介入があった可能性が示唆されます。

それは記紀編纂の時代、藤原一族のあけぼのの頃のことです。

現在の大山祇神社の由緒によると、当社はもともと大三島南東部にあたる瀬戸に祀られていたとされており、養老3年(719年)4月22日に現地に遷座されたことをもって創建としています。

その大山祇神社元宮はといえば、それは「横殿宮」(よこどののみや)と呼ばれており、大山祇神社や三島宮とは呼ばれていません。

横の殿、おおよそ本社とは思えない名称です。

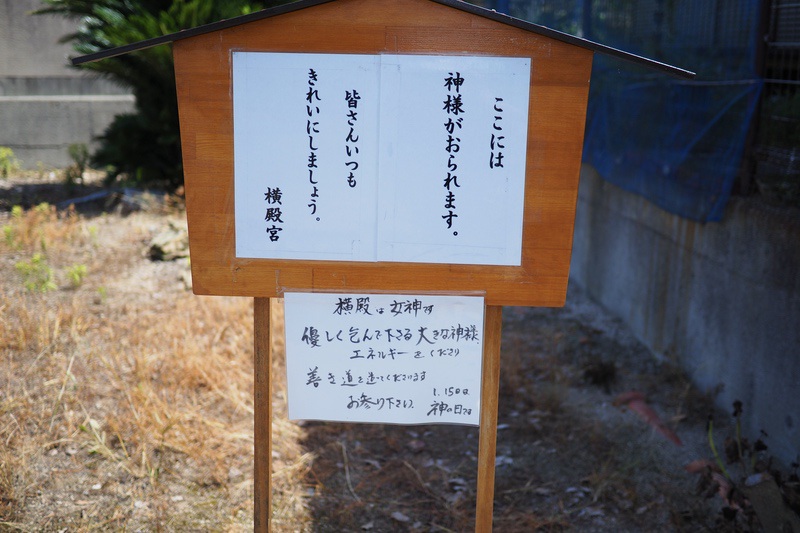

実際に横殿宮を訪ねてみたら、個人宅の庭の敷地のような、あまりにこじんまりとした場所に鎮座していました。

そこに横殿宮を紹介する、プリントアウトされた紙が置かれていました。

どうやらこれは、とあるホームページの一面のようです。

また、その紙には、「月の抒情、瀧の激情」というサイトの情報が紹介されています。

「月の抒情、瀧の激情」の元情報をみてみると、これがなかなか面白い。

当サイトの筆者によると、大山積大神とは本来大蛇であり、瀬織津姫が書き換えられたものだということのようです。

例の一つとして昭和12年頃の「神社に関する調査」が挙げられており、越智郡渦浦村津島字向山に鎮座する大山積神社の祭神が「大山積神∴(瀬織津比売命、来名戸祖命)」と記されていることを注視しています。「∴」は「ゆえに」あるいは「したがって」という意味ですから、つまり大山積大神は瀬織津比売であり来名戸であるとしているのです。

大山祇神社の由緒と言える『三島宮御鎮座本縁』によれば、文武天皇の御世、大宝元年(701年)の条に、小千玉澄は勅命を奉じて、横殿宮を大三島の乾(北西)の方にある磯辺の浜に遷す。しかしここに悪神がいて災いをなしたため、玉澄は南山に五龍王を鎮め祀った。このとき、あらゆる物や人を呑む悪さをしていた磯辺の大蛇は、そこから乾(北西)の方へと飛び去った。その飛び去った所は、蛇嶋(ヨコシマ)である。

「月の抒情、瀧の激情」さんはこのように情報を載せておられますが、これがとても興味深いのです。

大宝元年といえば、日本初の中央集権統治体制の始まりです。それは文武天皇の名の下に行われますが、背後に持統女帝と藤原不比等の存在がありました。

つまり『三島宮御鎮座本縁』にある勅命も、不比等の息がかかったものだったと想像できるのです。

横殿宮の遷座にあたって、大山祇神社の現社地にいたのは、人々に悪さをする悪神「大蛇」であったと言っています。この大蛇を追いやった場所が「蛇嶋」と書いて「よこしま」と呼ばせていることもわかります。この蛇嶋は現在の大横島と小横島のことだそうです。

つまり「横殿宮」も「蛇殿宮」であった可能性があるのです。

それにしても横殿宮は鬱蒼とした楠に覆われた場所だと聞いていましたが、その多くが伐採されていました。

理由あってのことでしょうが、神秘的な雰囲気が失われていて残念な思いがしました。

横殿宮のすぐそばに、「みたらしの井戸」があります。

大三島と伯方島の間の急流・鼻刳瀬戸(はなぐりせと)の海浜に四六時中清水がわき出る井戸があり、土地の人々は「大山祇神社の神饌水」として、毎年秋の大祭に献上する慣しであったと伝えられています。

井戸の前に「みたらしの水」の石碑があり、奥の石碑には「水神大山積大明神」と彫られています。

このみたらしの井戸は「横拔の井戸」の異称もあったそうで、「拔」は「秡」の誤記であり、井戸の本来の名は「横秡の井戸」だったのではないかと「月の抒情、瀧の激情」の筆者は考えたようで、そうであれば確かに「みたらし」=「御手洗の井戸」と意味が通じてきます。

このことから筆者は水神・大山積大明神の正体は瀬織津姫であると説いておられます。

さらに横は蛇の意味ですから、この井戸は「蛇祓いの井戸」であったと言えるのです。

少し寄り道をして横殿宮から車で10分ほどの「向雲寺」にやってきました。

境内にある「横殿大明神本地堂」、

そこには、十六王子(如来)と共に大通智勝仏が安置されており、それが大山積神の本地仏だと伝えられています。

『水里玄義』によると「越智姓は、三島大明神を以て氏神となす。越智郡三島の額に曰く、日本総鎮守正一位大山積大明神と。本地は大通智勝仏也。仏説に、大通智勝仏十六王子有り、云々と。故に当社に十六王子有るは本地の意に適えるか。よりて元祖を以て三島の霊となし、小千御子より玉興に至る十六代、十六王子に準してこれを立つ」とあるそうです。

この小千氏十六代は、後の河野氏が無理矢理立てたもののようであり、玉興の時代にはないものでした。

現・大山祇神社に近い東円坊にも鎌倉時代の作とされる大通智勝仏が安置されています。

大通智、なるほど。大根地、越南智といったオとチの間に一文字挟む流行りがあったのでしょうか。

今回、「月の抒情、瀧の激情」さんにずいぶん学ばさせていただきましたが、それに出雲伝承を絡めた僕なりの考察を加えてみたいと思います。

まず瀬織津姫とは越智宿禰の娘「常世織姫」(とこよおりひめ)のことであり、これは確信に近い思いがあります。

ヤマタイ国のヒミコとされる宇佐の豊玉姫、その息子である豊彦(ウガヤフキアエズ)に嫁いだのが常世織姫であり、つまり宝満山や貴船宮に祀られる玉依姫であると思われます。

また福井の越知山に移住した越智族は白山に、彼女を常世と現世の境界の神・菊理姫(白山比咩)として祀りました。

横殿宮、みたらしの井戸に祀られた神は、確かに常世織姫だったかもしれません。なぜなら月にある霊水・変若水(をちみず)は真水で、海底にあるとされる龍宮を満たしていたのは変若水だとされているからです。

海辺に湧く真水の霊水は、変若水だったのでしょう。

変若水は常世にあるとされています。

横殿宮を越智族が祀っていた頃、大山祇神社社地にいたのは出雲族だったのでしょう。出雲族は龍蛇神信仰を持っていたので、異敵として表現される時は大蛇にされていました。

つまり『三島宮御鎮座本縁』が記すところの大山祇神社遷座の話は、藤原不比等の意向の元、もともと出雲族がクナト王を祀っていた場所に、越智族の神を遷させたと言う背景が見てとれます。

そうすると「大山積神∴(瀬織津比売命、来名戸祖命)」というのも説明がつくのです。

現在の大山祇神社祭神はクナト神であり、瀬織津姫であり、この二神が共存習合した姿なのだと。

大山祇神社社地にいた大蛇は横殿宮勢力によって横島に追いやられたとありますが、それは力づくによるものではなく、言向(ことむけ)によるものだったと信じたい。

しかしなぜ不比等は横殿宮の越智の神を大山祇神社に遷したいと考えたのか。記紀編纂は出雲王国の存在を隠す方針であったので、当地に出雲族の影響力が強く残ることを嫌ったのか。

さらにこれらのことが事実であれば、摂津三島の元が大三島三島家であり、その元が越智族であったとする、僕の「越智家は各王家に后を出す家だった」説が微妙に揺らいでしまって困ってしまうのでした。

横殿宮…確か昔に元夫と一緒に訪ねた事があったと思います。元夫は楠の繁る鬱蒼とした光と影の交錯する美しい情景を撮影できると踏んで喜び勇んで横殿宮までやって来た。しかしその時点でも楠は全部ぶった斬られた後だった。元夫は酷く落胆して元来た道を帰って行った…振り向きもしない元夫。私は重い足を引きずりながら元夫について行くのがやっとでした。多分、その時腹が空いていた…🦑

いいねいいね: 1人

いつごろからここの楠は切られてしまったのでしょうね。鬱蒼とした杜が残っていたら、もう少し雰囲気もあったと思うのですが。

いいねいいね: 1人

何の雰囲気ですか🐥ちなみに元夫の雰囲気撮影ハンティング趣味は電車、車窓、風景、標識、動物、看板、古ぼけた何か…

いいねいいね: 1人