徳島県吉野川市山川町忌部山に鎮座の「山﨑忌部神社」(正式名称は忌部神社)は、明治以前は「天日鷲神社」と称せられていましたが、忌部本社に名乗りを上げた神社のひとつです。

『延喜式神名帳』の「忌部神社」の注記に「或号麻殖神。或号天日鷲神。」とあり、祭神は「麻殖神」(おえのかみ)、別名「天日鷲神」であるとされますが、現在は阿波忌部氏の祖神として「天日鷲翔矢尊」(あまひわしかけるやのみこと)を主祭神として、以下次のような神を祀ります。

「言筥女命」(いいらめのみこと):主祭神の后神。他に見えず。

「天太玉尊」:忌部氏の祖神。

「比理能売命」(ひりのめのみこと):天太玉の后神。

「津咋見命」(つくいみのみこと):天日鷲命とともに穀(かじ)の木を植えて木綿 (ゆう)を作ったとも、大麻比古神社の祭神「大麻比古神」の別名とも伝えられる。

「長白羽命」(ながしらはのみこと):伊勢国の麻続氏の祖神であるとされる。

「由布洲主命」(ゆふつぬしのみこと):安房忌部氏の祖神で、天日鷲命の孫、大麻比古神の子とされる。

「衣織比女命」(いおりひめのみこと):他に見えず。

この山崎忌部神社は、つるぎ町貞光の「御所神社」と式内忌部神社の論定を巡って激しく対立し、結果太政官による妥協策として、そのどちらでもない徳島市二軒屋町に忌部神社を創設して決着を見たという経緯があります。

しかしこの山崎忌部神社も、忌部本社を謳うわりにはあまりに簡素で、その風格は感じ取られません。

するとやはり、当社も過去に遷座しており、本来の鎮座地は別の場所にあるとのことでした。

『山崎斎部神社之記』という社記には、応永年間(1394-1428年)に地震によって山崎忌部神社社地が崩落し、現在地にあった王子権現の傍らに小祠として祀られるようになったという経緯が記されています。

現・山崎忌部神社の後方に忌部山がありますが、その山腹に「黒岩」と呼ばれる場所があります。そこが旧社地のようです。

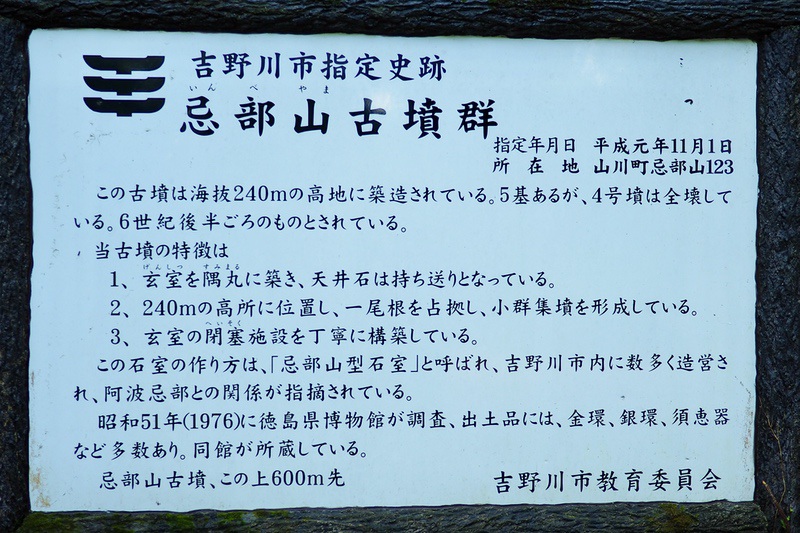

そこには、6世紀後半の築造と見られる5基の円墳からなる忌部山古墳群があり、これは6世紀前後に忽然と現れたもので、当地に移住してきた氏族集団があったのではないかと指摘されているとのことです。

肌にねっとり染みる大気を纏って、山道を歩きます。

山崎忌部神社は、社伝によれば、神武天皇2年2月25日に、阿波の忌部氏が祖神である天日鷲命を祀ったのに始まり、もとは上述の「黒岩」に鎮座していたと云われています。

朝廷からも尊崇も厚く、中世には、文治元年(1185年)に河野通信が長光の太刀を奉納し、屋島の戦いに際して源義経や那須与一が戦勝祈願に太刀や弓矢を奉納、翌々文治3年田口成良が源頼朝の命で板東・板西・阿波・三好の4郡から田畑1000町を割いて御供料として寄進したと、武士からの崇敬を社伝は伝えます。

『古語拾遺』によると、天太玉命の孫神である天富命が、穀の木や麻を植えるのに適した地を求め、日鷲命の孫を率いて阿波国に至り、定住した阿波の忌部氏が大嘗祭に木綿や麻布などを貢納するようになったと記し、以後も大嘗祭には同氏の織った荒妙御衣(あらたえのみそ)を献上するのが常であったと云います。

天太玉(あめのふとだま)と言えば、東出雲王家のクシヒカタに従って、大和葛城に移住した人でした。

出雲に渡来した徐福一派を嫌って移住を決めたクシヒカタは、出雲王家の親戚である太玉を、自分の片腕として連れて行ったのです。

太玉ら、忌部氏は、出雲の玉造で王家の祭祀を始めとして祭具作製・宮殿造営を担っていました。

葛城で勢力を強めた忌部氏は、大和朝廷では中臣氏と並んで宮中の祭祀を執り行うようになっていきます。

やがて忌部氏が本拠地としたのが大和国高市郡忌部、今の奈良県橿原市忌部町にある「天太玉命神社」(あめのふとだまのみことじんじゃ)の鎮座地でした。

忌部山をしばらく、ひいこら登ってくると、やや開けたしめ縄の架かった場所に出ました。

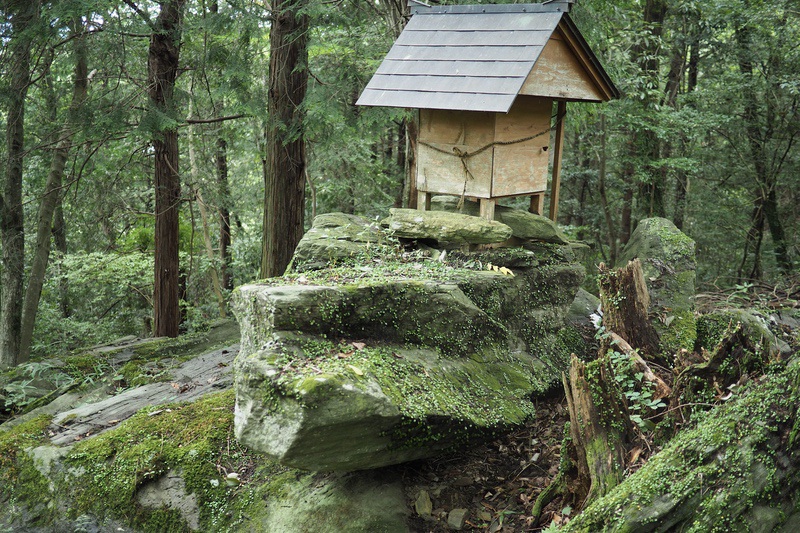

ここがどうやら、例の「黒岩」と呼ばれる場所のようですが、その先の山の斜面に

すんごい磐座群がありました。

すっご。

小さな社の乗っている磐座は、まるで龍蛇神がトグロを巻いているようです。

この山の斜面に折り重なるように連なる磐座は、おそらく人が積み上げて作ったものでしょう。

これほどの磐座を見せられたら、確かにここが忌部本社であったというのも頷いてしまいます。

しかし同時に僕の頭によぎるのです。「本当にここは忌部の聖地なのか?」と。

出雲玉造で見てきた忌部のイメージ、富家伝承に見る忌部のイメージ、それらがこの巨大かつ重量感のある磐座祭司と、どうにも結びつきません。

忌部族は太玉が大和に移住して以降、櫛明玉(くしあかるたま)を祖とする「出雲忌部」、天日鷲(あめのひわし)を祖とする「阿波忌部」、彦狭知(ひこさしり)を祖とする「紀伊忌部」、手置帆負(たおきほおい)を祖とする「讃岐忌部」、天目一箇(あめのまひとつ)を祖とする「筑紫忌部」と「伊勢忌部」などに分かれます。

その中で阿波忌部だけが、やたら勢力がでかすぎる気がするのです。

忌部の「忌」は「忌ごと」の意味で、元々は宮中の葬儀を司っていたんだと、富先生から話を伺った時、僕の中では一つの納得と、一つの疑問が生まれました。

輪廻転生を信じる出雲王家では、遺体は穢れであり、王家の者は決して近づくことはなく、誤って触れてしまえば王位継承権を剥奪された程だったといいます。

しかしならば、王族の遺体は誰が処理したのでしょうか。出雲王家では、遺体は3年間風葬にし、その後洗骨して磐座に埋葬するのです。

穢れといっても王族のご遺体です。下賤のものが扱うわけにもいかないでしょう。

つまりその役を担ったのが忌部氏だったのだろうと、師の話で一つの納得を僕は得ました。しかし今度は、新たな疑問にぶち当たります。

忌部家は王族が肌身につける玉や勾玉を製作していたのです。一方の手で穢れに触れ、一方の手で王家が肌にする玉を造る、これはどういうことだろうか、と。

その疑問の答えが、この黒岩の磐座を見て思い浮かびました。忌部は非常に強力な浄化の法を身につけていたのではないでしょうか。

そして浄化の法を忌部家につたえたのは、月にある変若水(おちみず)を用いて神さえも禊ぐ一族だったのではないか。

つまりここに龍の磐座を築いた強大な勢力は、早い段階から忌部とも通じており、やがて当地に来た忌部一族と同化、もしくは上書きされ阿波忌部となったのではないでしょうか。

黒岩の磐座は、上部は龍蛇神の姿をしていますが、下部は子供を背負った鶴か亀のような形状をしています。

頭部と

子供。鶴と亀。鶴亀=つるぎ。

斜面をよじ登っていくと、鶴か亀のような生き物が、背中に子か卵のような岩を乗せて、あたかも深海に去っていくかのように僕の眼前を通り過ぎていきます。

そして小祠を乗せたトグロ巻く龍神の磐座に至るのです。

この山崎忌部神社は、旧山崎村村域に鎮座する7社の境外摂社も興味深いです。

忌部山には「白山比売神社」(伊佐奈美命)と「玖奴師神社」(大国主命)。

岩戸地区には「岩戸神社」(天石門別命・天太玉命)と「建美神社」( 天底立尊・建御名方命)、「天村雲神社」( 天村雲命・伊自波夜比売命)

東麓に「若宮神社」( 思兼尊・長白羽命)。

祇園に「淤騰山神社」(速須佐之男命・櫛稲田姫命)。

境外摂社に白山比売神社があるのも驚きですが、若宮に常世オモイカネが祀られているのも驚きです。

若宮は主祭神の子神が祀られることが多いからです。

社の正面扉には「忌部本宮大社」の文字が書かれていました。

このような磐座祭司遺跡を、他の忌部聖地で僕は見たことがありません。

どうしてもここだけは、忌部とは異質な感じを受けてしまうのです。

黒岩遺跡からさらに登ったところに古墳群があります。

6世紀ごろの古墳で、忌部氏に関係あるという話ですが、あの巨大磐座を古来より祭司してきた一族が、その上に古墳を築くでしょうか。

命の再生を思わせるような黒岩の磐座は、古代出雲族に倣うなら、あれこそが王家の埋め墓だと思われます。

つまり、磐座祭司をしてきた一族と、後から来た一族は別の者であったと推察します。

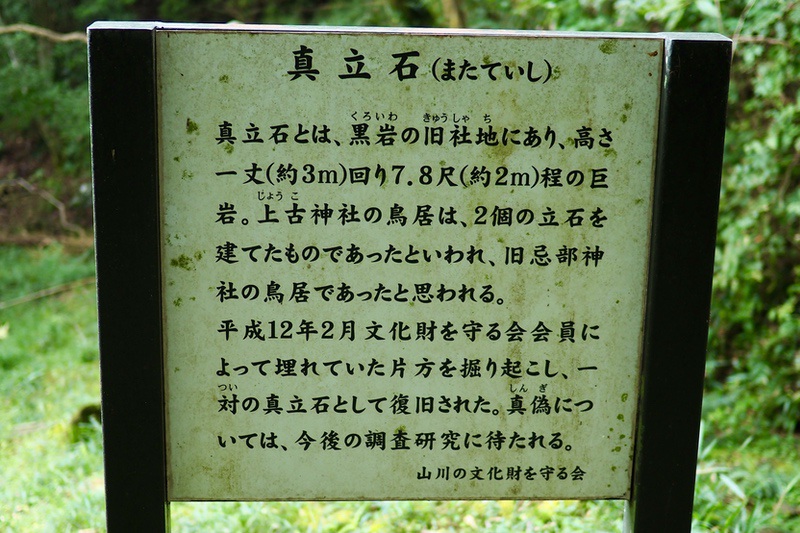

黒岩遺跡から少しばかり離れたところにも、不思議な石があります。

地面に屹立する、二本の立石、「真立石」です。

ひとつは平成12年に文化財を守る会会員によって掘り起こし、復旧されたもののようです。

これらは旧忌部神社の鳥居であったと考察されているようですが、そうでしょうか。

僕は、宇佐の佐田京石に通じるものを感じ取っていました。

山﨑忌部神社は忌部神社神官家の村雲家の神社。

早雲家の種穂忌部神社と忌部聖蹟をめぐり争いがおきました。

これが忌部公事です

いいねいいね: 1人

村雲家、ここも多氏が関わってくるのですかね。

いいねいいね

narisawa110

ここは何気に重要で、后神言筥女命とあります。

日鷲の命の皇后が言筥女命。つまり伊比良咩。ここだけにこの伝承がかろうじて残されています。

日鷲の母神が八倉姫であり、八倉姫=アマテラスではないんだそうです。

いいねいいね: 1人

言筥女、コトノマチ姫に似ていますね🤔

いいねいいね

伊比良咩神社の祭神は言筥女命じゃありません。神紋が忌部系とは全く異なります。それに周辺には忌部の痕跡が全くありません。それに当地は中臣の支配地域。

いいねいいね: 1人

中臣ですか。

いいねいいね

🐥忌部の忌とは、慎みをもって神事で穢れを取り去り、身を清める事の意。そもそも神事と葬儀では内容が異なる🐣どうですか🐤朝のコーヒーとカレーパンでも1つどうですか🪨

いいねいいね: 1人

どうもこうもね。まあいいけど。

いいねいいね: 1人

🐥そんなこんなですな🐣

いいねいいね: 1人