愛媛県西条市に鎮座する「伊曾乃神社」(いそのじんじゃ)を訪ねました。

長い参道を歩きます。

辺りは農地になっており、長閑な景色に癒されます。

まだまだ続くよー。

当社の創建は、社伝によれば、第13代成務天皇7年に「伊予御村別」(みむらわけ)の祖「武国凝別命」(たけくにこりわけのみこ/景行天皇の皇子)が東予地方を開拓するにあたり、皇祖神である天照大神を祀ったことに始まるとしています。

成務帝といえば、神功皇后の時代です。

果たして景行帝の息子(物部族)が、出雲の太陽の女神を当地に祀ったかは疑問です。

当時はまだ、天照大神の名称すら無かった時代です。

それよりも興味深い伝承が、当地に伝わっていました。

その昔、伊曽乃の女神と石鎚山の男神が加茂川の畔で出会い、やがて二人は恋仲となりました。

女神は男神を愛し、結婚を迫ります。しかし男神は、これから石鎚山で修行を続けなければならないので、今は結婚はできないと断りました。

かつての石鎚山山上は女人禁制でしたので、女神が同行することは許されません。

悲しむ女神に、男神は言います。

「修行を終えたら、結婚しよう。それまで待ってほしい。私が山頂から三つの大石を投げるので、真ん中の石が落ちた所に館を造って待っていてくれ」

しばらくして、言葉通り、石鎚山から三つの石が飛んで来ました。

そこで、真ん中の石が落ちたところに営まれたのが、今の伊曾乃神社だということです。

神域に入ると、巨大な楠が目に止まります。

八岐大蛇のよう。

参道を90度に折れると、神門があります。

楠の根っこもやばい。

ほんと大蛇みたい。

素朴で、神威を感じる聖地ですが、天正の戦乱で社殿一切を灰燼に帰し、以後は、「不奉窺」(うかがいたてまつらず)「御神名不知」としていたということです。

祭神は「伊曽乃神」(いそのかみ)と称して、「天照大神の荒魂」と「武国凝別命」を祀るとしています。

はじめは伊曽乃神1座であったようで、社伝および旧記によると、はじめの一座は天照大神の荒魂で、のちに武国凝別命を加えて2座となったとしています。

主神の天照大神は本殿内陣の正中に奉斎され、脇殿神の武国凝別命はその左に祀られているとのこと。

しかし、天保13年(1842)に書かれた『西條誌』巻之八・伊曾乃神社の項には、祭神として、天照皇太神と別雷尊が記されています。

別雷尊とは「賀茂別雷命」(かもわけいかづちのみこと)のことで、賀茂別雷神社(上賀茂神社)の祭神であり、各地の加茂神社(賀茂神社・鴨神社)で祀られる神です。

社前の川は加茂川が流れており、近辺は賀茂郷・神戸郷と呼ばれていたことを考えても、出雲系賀茂族が当地を支配していた可能性は高いと思われます。

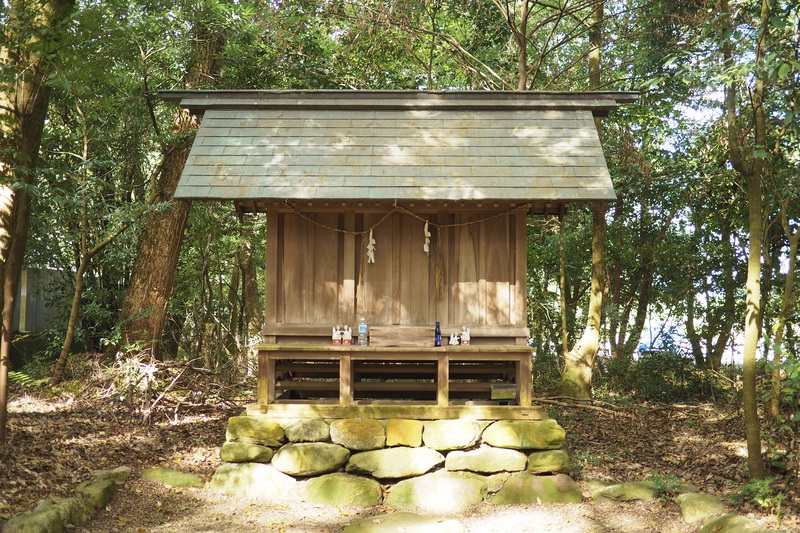

境内には本殿を取り囲むように、多数の末社が鎮座しています。

それらは

「天満神社」(菅原道真)

「遥拝社」(加茂・神戸両郷内諸社遥拝所)

「三社」(山王神社・厳島神社・妙見神社 )

「瑞枝神社」(祖霊ならびに久門家祖神)

「鎮守神社・又野神社」(村上平兵衛、高橋孫兵衛、高橋彌一左衛門)

「御先神社」(猿田毘古神)

となっており、物部系というよりは、圧倒的に出雲系を思わせるものです。

賀茂族が、東王家(富家)ゆかりのもの、西王家(郷戸・神戸)ゆかりのもののうち、どちらかは分かりませんが、(神戸郷とあるので後者かな?)彼らが先に当地で神を祀ったなら、それが出雲の太陽の女神であっても不思議ではありません。

のちの戦乱による混乱で、物部系に書き変わったのでしょうか。

本殿前に、僕の目を釘付けにするものがありました。

天照大神像かと思いきや、なぜか木花開耶姫命像でした。

まあ、美しいので良いと思います。

神像でこれほど美しいものは少ないと思います。

胸は控えめです。

後ろ姿も良い。

この女神を激写しているおっさん像は、あまりイメージしないでください。

後学のため、やむ無くしていることです。

して、なにゆえコノハナサクヤヒメ像がここに置かれているかというと、

ヤマタノオロチ楠の対面にある、古茂理神社(こもりじんじゃ)に彼女が祀られているからでした。

しかしなぜ、古茂理神社に木花之佐久夜毘賣命なんだろうという疑問も湧き起こります。

古茂理とは子守だと思うのですが、これはいわゆる「籠神社」(このじんじゃ)のことだと思われます。

コノハナサクヤヒメは薩摩の阿辰姫のことであり、物部イニエ王(崇神)に嫁いだ人です。

籠神社は海部家の聖地であり、徐福を祖とする点では海部・物部ともに同じですが、この両者間には相容れない亀裂のようなものがあります。

なのでひょっとすると、古茂理神社の本来の祭神は、豊姫あたりだったのではないかと推察します。

本来は賀茂族、海部・尾張族が統治していた場所に、後に物部系の武国凝別が封ぜられ、当地の御村別の祖となった、みたいな感じでしょうか。

伊曾乃神社には10月15日・16日に例大祭があり、そこで勇壮なだんじりの祭りが見られるそうです。

だんじり77台、みこし(御輿楽車)4台が奉納され、一つの神社に奉納される屋台の数としては全国最多とも言われるほどだとか。

また、伊曾乃神社は「ISOの神社」だということで、近年はISO取得・永続の祈願を行っているそうです。

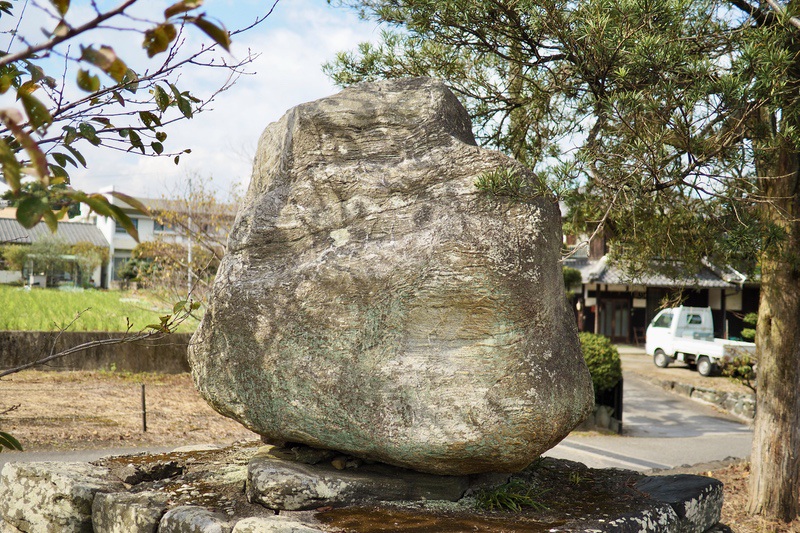

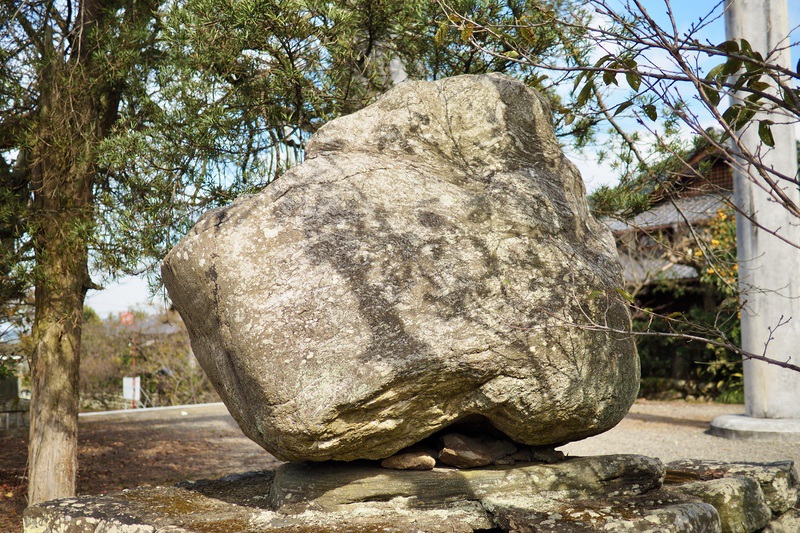

ところで、石鎚の神が投げた石があると聞いてきたのですが、何処にあるのでしょう。

社務所で伺うと、一の鳥居の傍にあるのだとか。

あったあった、これですか。

一見、何の変哲もない石のように見えます。

石鎚の神とは何者か。

『古事記』の神産み神話で、2番目に生まれた神として「石土毘古神」(いはつちびこのかみ)と「石巣比売神」(いはすひめのかみ)があり、前者が石鎚の神と考えられています。

石土毘古はその文字の通り、石(岩)土の男神を意味します。石鎚山はまさに、険しい岩石の山。

それに対し、石巣比売は、巣が住み家と捉えられることから、石(岩)のような住処の女神と考える向きもありますが、この場合の巣とは「州」のことで、川に堆積する砂の意味ではないでしょうか。

伊曾乃神社の神域内には、八方除・方位除の「神砂」が祀ってあり、古来より砂を神体とする祭祀があったことを思わせます。

伊曾乃神社の場所を確認すると、石鎚山から流れる加茂川の、大きく蛇行した内側に鎮座しているのが分かります。

この辺りというのはかつて、加茂川が運んで来た、石鎚山の砂が堆積した中洲だったのではないでしょうか。

石鎚の男神が加茂川のほとりで出会い、恋に落ちた女神は、天照大神ではなく、中洲に坐す石巣比売だったのではないか。

これは古代に、おそらく賀茂族や物部族が当地に移住してくるよりも古くに、採石を生業とし、採石場の川下に生ずる中洲を神聖視する一族が、当地にいたことを伝えるものだと、僕は推察します。

すると、そう考えた時に、阿波と摂津において中洲に祀られた偉大な女神の存在が、思い浮かんでくるのです。

石鎚の男神と伊曾乃の女神のその後はどうなったかというと、修行を終えた男神は女神の元へと向かい、無事に二人は結婚したのだそうです。

ただ、修行中の男神は、女神が追って山を登ってきたらどうしよう、と気が気ではなく、天に逃げ登ろうとして思わず右足をあげてしまった。それで、石鎚大権現の像は右足をあげているのだ、という噂も囁かれています。

ここ昨今、紙の媒体市場は異世界モノなら売れてるらしいんですが、歴史とかコアなトコだと業績不振だと伺った事がありますが大元出版さんも時代の荒波に翻弄されてるようですね。

ここ最近、現代的にラノベになった古事記を読んだんですが、悪ふざけがすぎる部分も多々ありますが読みやすくて面白かった。現代風な解釈だと色々と齟齬が出てくるモノなんですが、まあ、ありと言えばありな感じ。

歌舞伎等も伝統芸能ですが、現代風なモノを取り入れて若い人にも注目してもらい歌舞伎という伝統を残しつつ新しい要素も取り入れて生き残りを図ってます。大元出版さんも大事なコアを残しつつ新しい要素を取り入れ業績回復をしてもらいたいもんですね。

いいねいいね: 1人

その本は以前少し読みました。僕にはそのノリはちょっとキツイな〜って思って、そっと閉じた本でした😌

古事記や歌舞伎もエンターテイメントですので、現代風のアレンジがあって良いと思います。それで間口が広がって、興味を持つ人が増えるのは好ましいことです。

ただ、富家伝承は真実の歴史が風前の灯である昨今において、唯一の光明とも言える宝です。埋もれさせてもいけませんが、歪めてしまってもいけないと、最近よく思います。

いいねいいね

五条さん、ちは。

大元出版さんと何かありましたか?

由井正雪絡みかな?

出版告知もされないようなので。

楽しみにはしてるのですが?

まあ、色々とありましょうがケ・セラ・セラで行きましょう。

いいねいいね: 1人

8まんさん、こんにちは☆

僕の次作に関しましては、出版はしばらく伸びそうな感じです。良い本が書けたと自負しておりますが、大元出版あってのものですので、申し訳ありません。。特別にトラブっているとかではなく、出版業界の大不況というか、そんな影響が出ている感じでしょうか。

そんな感じで僕的には、今は溜め込んでいるネタをアップしまくっているところです。この先、ちょっと大きなテーマを扱う予定ですが、その序章といったところでしょうか。

今年もあとわずかになってきましたよね。年内はあと何回旅立てるかな。

いいねいいね