吉野川の川中島にある宮島八幡宮。

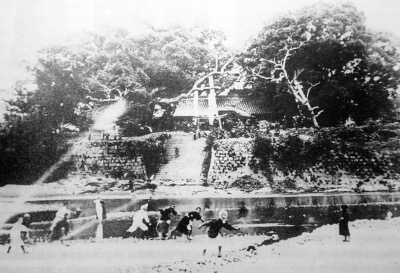

その社は大きな石の上に建ち、洪水の時でも沈まず、まるで川に浮かぶ神殿の様に見えたという。

故に浮島八幡宮とも呼ばれた。

ということで、車で片道7時間。徳島県吉野川市川島町の「川島神社」(かわしまじんじゃ)にやって来ました。

コンクリート製&ガラス窓装備の川島城の隣にある神社です。

この日は7月だったので、夏越祓(なごしはらえ)の 茅の輪(ちのわ)が備え付けられていました。

でも頭に円盤の様なものがあります。おもしろ。

祭神は「天日鷲命」(アメノヒワシノミコト)ほか、「誉田別尊」(ほむたわけのみこと、応神帝)、「菅原道真」その他40柱の神々.

当社は、吉野川の善入寺島にあった神社をまとめて移して大正時代に創建されたという神社です。

果たして、その中に阿波姫はいらっしゃるのだろうか。

本殿の右下に、末社の「東道神社」があり、「罔象女神」(みつはのめのかみ)、「天叢雲神」(あめのむらくものかみ)、ほか五柱が祀られるとあります。

この東道神社の鎮座位置に、少々違和感を覚えます。

天女さん曰く、こちらの神様が本来の当地の主神で、合祀されて横に追いやられてしまったのではなかとのこと。

祀られているのが、大和王朝の初代大君、村雲さんですから、そうなのかもしれません。

高知県と徳島県を流れる一級水系「吉野川」。

この川は徳島市で和歌山県、徳島県、兵庫県淡路島によって囲まれる海域「紀伊水道」に注ぎ、和歌山で紀ノ川につながります。

つまり、古来より、阿波国と大和王国を繋ぐ、重要な水路だということです。

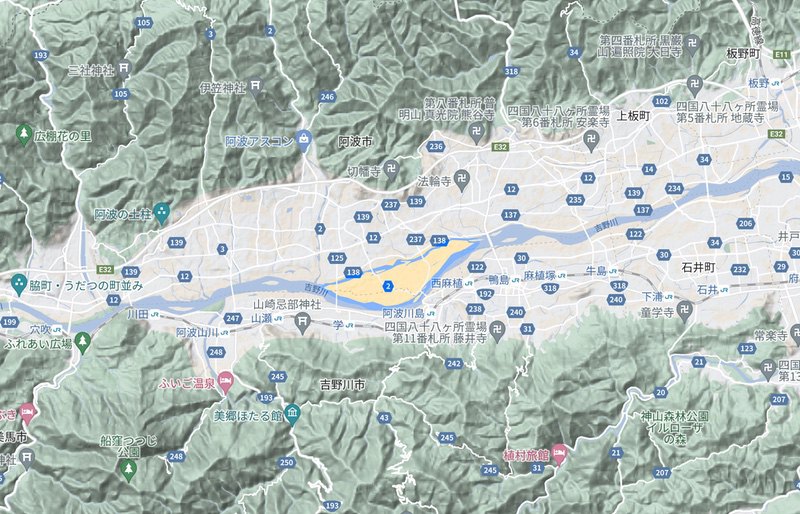

その吉野川に、日本で一番大きな川中島(中洲)があります。その川中島は、今は「善入寺島」(ぜんにゅうじとう)と呼ばれています。

この善入寺島の中で、砂州が迫り出した一角に、かつて「宮島八幡宮」(みやのしまはちまんぐう)がありました。

一般には、「浮島八幡宮」(うきしまはちまんぐう)の名で呼び親しまれた神社です。

あったというのは、この神社が爆破され、既に無くなっているので、過去形となっています。

爆破されたということはどういうことか。只事ではありません。

これについて、下記のブログを参考にさせていただきました。地元民の濃い研究ブログは、とても貴重です。

『すえドンのフォト日記』

『ぐーたら気延日記(重箱の隅)』

『awa-otoko’s blog』

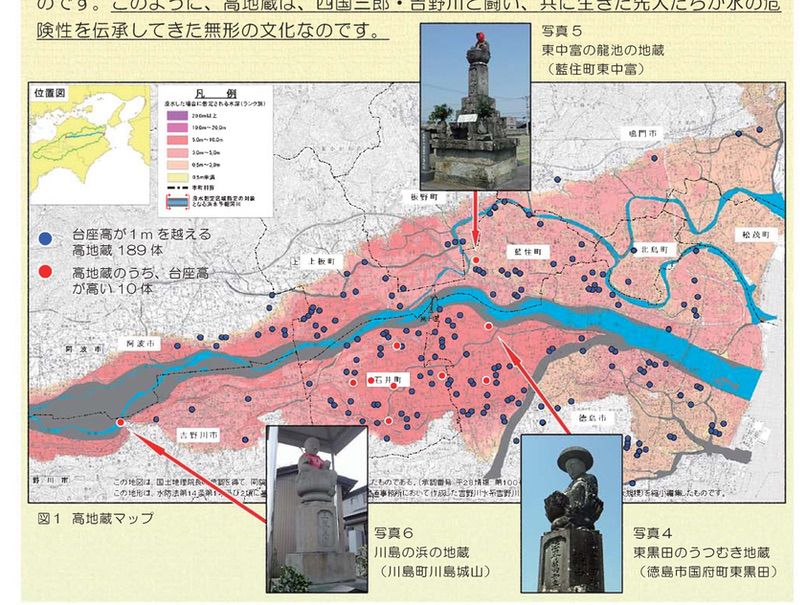

吉野川は「利根川」(坂東太郎)、「筑後川」(筑紫次郎)と並び「四国三郎」(しこくさぶろう)の異名を持つ日本三大暴れ川の1つとして数えられます。

善入寺島は明治40年(1907年)以前は約506戸、3,000人が島内に住んでいましたが、明治41年(1908年)吉野川の氾濫被害を防ぐ名目で、全ての家が強制立ち退きを余儀なくされました。

Googleマップでも確認してみると、小学校跡が2校あることから、一つの町くらいの規模の集落があったことが窺えます。

大正4年(1915年)遊水池として全島の買収がなされ、島にあった神社などを別の神社に遷座させ、そして浮島八幡宮が爆破されたということです。

マップを拡大すると、宮島(浮島)八幡宮跡とするマーキングが2箇所あります。

浮島八幡宮の古い写真が1枚だけ確認できますが、awa-otokoさんは、この写真の川の位置から、池がある方ではない、砂州寄りの場所を浮島八幡宮の場所だと特定されている様です。

徳島県阿波市市場町の郷土史家の大塚唯士氏が出版された「粟嶋史」には、かつて善入寺島に住んでいた方々の情報を調査し作成された地図があり、

それをみても、どちらが正しいかは判別できません。

この対岸が、awa-otokoさんのいう宮跡。

この先が、池のあたりです。

浮島八幡宮は大きな石の上に建っていて、洪水でも水没しなかったというので、立地が高く見える池側の方にあったのではないかとも思えます。

吉野川は暴れ川ですので、水位の増減や水路の変化もあったことでしょう。

島に渡り、浮島八幡宮があったという場所に行ってみましたが、およそ、その聖域に足を忍ばせられる状況ではありませんでした。

コンクリ柱と鉄線で囲われ、竹林と化した、かつての島民らの信仰と安らぎの地は、今は一切の人の立ち入りを頑なに拒む気配が滲み出ていました。

唯一近寄れるその場所が、

かつて本殿が建っていたといわれる池の傍です。

池の手前に、ここが宮島八幡宮だったと記す標識がありますが、これは明らかに、国が作成したものではなく、地元住民だった方々が、その記憶が失われないようにと作成したものだと思われます。

この池の場所が、浮島八幡宮跡地である可能性が高いのかもしれません。

標識の側面には、「浮島八幡宮」と呼ばれた由来が書かれています。これを作成した人の、思いが込められている様に感じます。

聖地だった場所は、今は池となって、ひっそりと佇んでいました。

浮島八幡宮の創建は白鳳2年(674年)と伝えられ、祭神は阿波忌部の祖神「天日鷲命」(あめのひわしのみこと)であり、寛保年中(1741―43年)に編纂された『阿波国神社改帳』に「麻植郡宮島村浮島八幡宮、当社は古くから忌部神社と申して来た所、天正中(1573―91年)に八幡と改め」とあることから、本来は「忌部神社」であったと考えられています。

中世武家時代から徳川時代にも、川島の領主や地頭、川島城主からの崇敬が厚く、武運長久祈願や刀剣の奉納などの記録も残っているといいます。

その様な歴史的にも重要かつ崇敬厚い神社がここにあったのですが、吉野川の護岸工事に使用するという名目で、社が鎮座する大きな岩をダイナマイトで爆破し、今は池となっています。

「爆破された神社」と聞いたので、社殿もろとも爆破したのかと驚きましたが、そうではないのかもしれません。

しかし、いくら河川工事に岩が必要だからと言って、神社の鎮座する、磐座と言っても良い岩を、わざわざ破壊して使用しなければいけなかったのか、違和感を感じます。別の石でも良かったろうと。

遷座したとはいえ、古来から祀られて来た聖域をダイナマイトで吹っ飛ばすなど、普通ではありえない、普通の日本人の感覚として、畏れ多くてそれはできない、と思われるのです。

そうしなければならなかった理由があった、当然そう考える人が多数いらっしゃる様です。

人々が善入寺島を退去した後は、元住民は島の土地を耕作地として利用することは認められて来ました。しかし住居を持つことは許されていません。

さらに驚いたのは、この川中島が「善入寺島」と呼ばれるのは、吉野川改修工事後のことで、内務省が島西北にあった善入寺の名をとってそう名付けたからでした。

この島の本来の名は「粟島」(あわしま)と言いました。そう粟島なのです。

「粟島」の名前の由来は、「阿波忌部」が開拓し、「粟」がよく実ったことから、と云われており、そのことから、阿波国の由来とも言える重要な島だということが分かります。

しかも、浮島八幡宮の真の祭神は、アメノヒワシではなく、「阿波咩」(あわめ)であると伝えられていました。

浮島八幡宮跡地から西に300mのところに「極楽壙」という場所があります。

粟島では、墓による埋葬を行わず、死体を投げ入れるための穴が設けられいたという話です。

これは事実の様ですが、地元の方の話では、場所はここではなく浮島八幡宮跡地から北に向かったところにあったということです。

『ぐーたら気延日記(重箱の隅)』で紹介されていた「八幡神社」が気になったので、訪ねてみました。

集落にある、素朴な神社です。

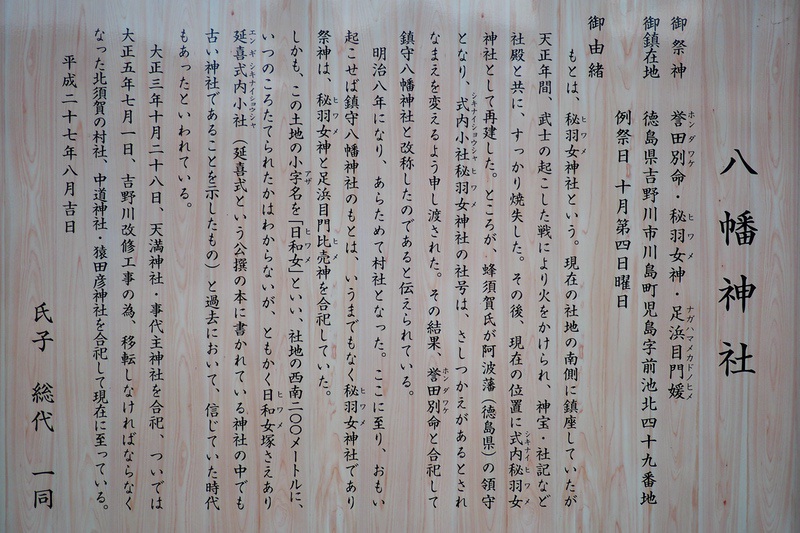

問題は、拝殿に掲げられた由緒書です。

「もとは秘羽目神社(ひわめじんじゃ)という。現在の社地の南側に鎮座していたが、天正年間、武士の起こした戦により火をかけられ、神宝・社記など社殿と共に、すっかり焼失した。その後、現在の位置に式内 秘羽女神社として再建した。ところが、蜂須賀氏が阿波藩(徳島県)の領主となり、式内小社 秘羽女神社の社号は、さしつかえがあるとされ、なまえを変えるように申し渡された。その結果、誉田別命(ほんだわけのみこと)と合祀して、鎮守八幡神社と改称したのであると伝えられている」云々。

すごいことが書かれています。神社の由緒書きで、社頭に、歴史改ざんの告発をこれほど堂々と掲げている神社もそうはありません。

蜂須賀氏といえば、蜂須賀家政公が初代徳島藩主になった時、築城に際して城山にもともとあった神社仏閣をすべて立ち退かせた事件があります。

これに抵抗した修験者「清玄坊」を家政公は呼び出し、背後から矢を射て射殺してしまいました。

ところがその後、清玄坊の首が城下を飛び回り、藩主が病になるという怪異が続いたので、この清玄坊の祟りを鎮めるため、蜂須賀家は城山に「天石門別豊玉龍王宮」を再建し、蜂須賀藩が続く限り、代々の藩主自らが神主となって祀祭を行うこを誓約をしたと伝えられます。

蜂須賀治藩の時代に、徳島で何があったのか。

幕末にも徳島藩の小杉榲邨(すぎむら)という人が『阿波国風土記考』を書いていますが、これが明治政府から発禁処分を受けたといいます。

古事記でも、国産み神話で淡路島、四国と最初に生まれていながら、その後ほとんどそれらの場所が語られることはありません。

阿波を深掘りすると、マズいのか。

日本最大の川中島「粟島」(あわしま)は阿波国の由来となる聖地であるとのことですが、僕が粟島で真っ先に思い浮かぶのは、事代主がお隠れになった弓ヶ浜の「粟島」です。

733年(天平5年)の「伯耆国風土記」では、こびとのスクナビコナがこの地で粟を蒔いて、実ってはじけた粟の穂に乗って常世の国へ渡り、そのために粟島と呼ばれている、と書かれています。

アメノヒワシが粟を蒔いたので粟島、スクナビコが粟を蒔いたので粟島。さらに井沢富彦が治めた志摩国にも粟島がありました。

粟島の名の原型は、阿波国の阿波島だったのではないでしょうか。

阿波には、常世を繋ぐ巫女がいたので、死者を偲ぶ地にその名が付けられたのではないか。

八幡神社の南西200mの田の中に、こんもりとした場所があります。

そこにあるのが「秘羽目塚」です。

浮島八幡宮の真の祭神と伝えられる「阿波咩」(あわめ)は天日鷲命の妹とされ、『鬼籠野村(おろのそん)郷土誌』には粟國造家の祖神は天日鷲ではなく「阿波女」であると書かれているのだそうです。

この阿波咩と秘羽女は同神と考えられ、天日鷲の兄妹神とされる「天津羽」(あまつはね)も同じ神と考えられます。

天津羽はまたの名を「阿波波神」(あわわがみ)といい、「阿波津比売」(あわつひめ)となるのです。

多くの名を持つ姫神の由来を求めていくと、そこには見知った名の女神に行き着くのでした。