高知には二つの「天石門別安国玉主天神社」(あめのいわとわけやすくにたまぬしあまつかみやしろ)が鎮座しています。

まずは、吾川郡いの町神谷にある神社を参拝しました。

地元では、「戸別様」(とわけさま/とあけさま)と呼び親しまれています。

鳥居に掲げられる扁額を見てみると、貴船神社の文字も並び添えられています。

この神社が、天石門別安国玉主天神社と称されるようになったのには、ちょっとした経緯がありました。

当社の創祀年代は不詳で、もとは神母林の巨岩の下に祀られる小祠で、神名も知られていなかったといいます。

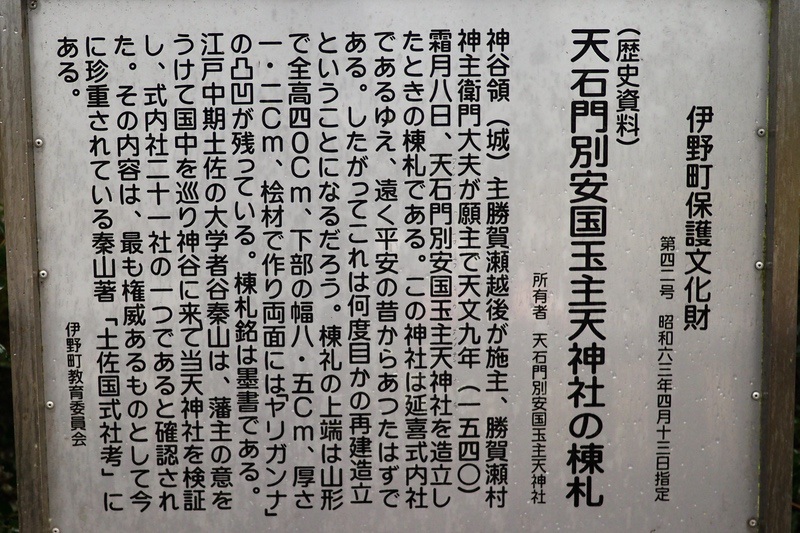

江戸時代前期の元禄5年(1692年)、岩穴より「天野岩戸分安国玉之天神社 天文九年庚子霜月八日 勝賀瀬越後造立」と記された棟札が発見されました。

それは神谷領(城)主・勝賀瀬越後が施主、勝賀瀬村神主・衛門大夫が願主で天文9年(1540年)霜月八日に天石門別安国玉主天神社を造立したときの棟札であるとのことでした。

棟札は墨書がなされ、上端は山形、全高40cm、下部の幅8.5cm、厚さ1.2cmのものでした。

桧材で作られており、両面には「ヤリガンナ」の凸凹が残っているとのことです。

この棟札の発見を受けて、江戸中期の土佐の大学者「谷秦山」は、当社を検証し、延喜式神名帳にみえる「土佐国吾川郡 天石門別安国玉主天神社」であると認定しました。

その後、江戸時代中期から後期にかけて、宝永4年(1707年)、元文3年(1738年)、嘉永3年(1850年)と当地で、社殿の造営があったことが確認されています。

現在の天石門別安国玉主天神社は、侘びつつも、厳かな威厳を放っています。

しかしこの社殿は、本来の天石門別安国玉主天神社の姿ではなく、旧貴船神社の拝殿を修築したものだと言う話です。

明治3年(1870年)、式内比定の詮議が行われ、この時、黒瀬村にある、別の天石門別安国玉主天神社が式内認定されてしまいます。

そして黒瀬村の神社を本宮とし、当社は式内除外され、新宮に位置づけられることになったのです。

二社の位置関係を見るとこのようになっています。

二社は仁淀川を通じて、上流域と下流域に鎮座しています。

つまり件の棟札は、仁淀川上流の黒瀬村の天石門別安国玉主天神社から流れてきたもの、とされたのでした。

そのため、当社は一度、村社に降格し、大正8年(1919年)に郷社だった貴船神社と合併。それによって、当社も郷社に昇格した、と言う経緯があります。

以上のことにより、現在は「天石門別安国玉主天神」と、貴船神社祭神の「高龗神」(たかおかみ)が祀られるに至っています。

では、この天石門別安国玉主天神とはどういった神なのか。

この神は「天石門別神」(あまのいわとわけのかみ)と一般には呼ばれ、玉主命、大国栖玉命、大刀辛雄命、櫛石窓神、豊石窓神、天石都倭居命などの別名があるとされます。

天石門別は紀国造家や大伴連の祖神とされ、一方、忌部の祖神としても扱われており、同名で異なる二系統の神を指すのではないかとの考察もされています。

ともあれ、当地に祀られる天石門別安国玉主天神は、阿波系の「玉主命」であると思われ、つまりは「コトノマチヒメ」の父親を祀っているものと考えられます。

伊野町の天石門別安国玉主天神社の境内には、巨大な岩壁が迫り出しています。そこに祀られる小さな二社は祭神を倉稻魂神とする「神母神社」と「白兎神社」です。

この二社は、棟札が発見される前から当地に祀られていた、本来の神社であろうと思われます。

もうひとつの「天石門別安国玉主天神社」にやって来ました。

こちらが例の棟札が元々あった場所とされる、式内社に認定された社です。

当社は、仁淀川の支流である上八川川(かみやかわがわ)沿いに鎮座しています。

上八川川は非常に水のキレイなところで、アユ、アマゴ、コイ、モクズガニ、ウナギなどが生息しているそうです。

そしてその鎮座地名が高知県高岡郡越知町黒瀬。

そう、高知にも「オチ」があったのです。

濃い、水の氣を感じる神社。

天石門別神として「天手力男命」(たじからおのみこと)を祀ります。

当社は「天岩戸大明神」とも称され、「戸別様」(とわけさま)と、こちらの地元でも呼び親しまれています。

本殿の背後には大きな岩山が聳え、それが神体だと云われています。

今は侘びた風合いの当社ですが、戦前までは賑わった神社で、祭礼日には大勢の老若男女で溢れていたといいます。

昭和50年(1975年)8月に台風5号による洪水を受け、当社も大被害を受け、幣殿・拝殿とともに多くの貴重な絵馬や扁額などが流出したそうです。

僕がここまで来た目的は、静岡の「事任八幡宮」(ことのままはちまんぐう)の祭神「己等乃麻知媛」(ことのまちひめ)の出身地を探ってのことでした。

コトノマチヒメの父親が玉主命であり、当社祭神を指しているということです。

明治45年(大正元年/1912年)の『府県郷社明治神社誌料』(ふけんごうしゃめいじじんじゃしりょう)、一般に『明治神社誌料』と略称されるそれに、次のような一文があります。

「天石門別安國玉主天神社。此神は太玉命の子・高皇産霊神の孫なり、土佐郡朝倉村縣社朝倉神社祭神、天津羽々神の父とす、創立年代詳ならず、延喜の制式の小社に列し、黒瀬村の内宮ヶ奈路部落の産土神なり」

『明治神社誌料』は、Wikipediaによれば、

凡例に拠れば、明治12年(1879年)6月に達せられた内務省乙第31号達によって調製された各神社の明細帳を基としたが、それ以外にも各神社の社伝、社記録等に直接拠った記述を為し、とりわけ由緒に関しては「正確を得むが為に」考証を付し、それが「断定を下し難き」場合には数説を掲げて後考を期するという編纂方針を採ったというが、その為に由緒では逸書や珍書である縁起類も多く引載された貴重な文献となり、総じて明治39年(1906年)の勅令に端を発した神社整理という名の大合併が一段落した明治末期における主要神社の状況を知り得る格好の資料とされる。

という書物ではありますが、編纂期が明治の”それ”ですので、解釈には慎重にならざるを得ません。

当社祭神は高皇産霊神(タクハタチヂヒメ・物部の祖母神)の孫であるとしていますが、そもそも高皇産霊が忌部の太玉命の子としてる時点でおかしな話になっています。

阿波・越智系の神を、物部寄りにしたい思惑が透けて見えます。

しかし、「土佐の朝倉神社祭神、天津羽々神(あまつははのかみ)の父とする」と言う点が正しいのなら、天津羽々神とコトノマチヒメは同一神であると考えることができます。

そして、コトノマチヒメの和魂(にぎみたま)は、阿波々神社(あわわじんじゃ)の「アワワヒメ」だと云いますので、「あわわ」は天津羽々の「あはは」に通じるのだと思われます。

コトノマチヒメは天児屋根の母と伝えられますので、越智族の姫は中臣家にも妃を出していた、と言うことになるのかもしれません。

ただ、朝倉神社の祭神がコトノマチヒメだとなると、これまた大きな問題が出てきます。それは朝倉神社の記事にて、考察したいと思います。

当社祭神に話を戻すと、天石門別神は古来より天皇の宮殿の四方の門に祀られていたという、由緒ある神の一柱です。

『古事記』の天孫降臨の段に登場し、ニニギが天降る際、三種の神器に常世思金神・天手力男神・天石門別神を添えたと記され、同段で天石戸別神は又の名を「櫛石窓神」(くしいわまどのかみ)、「豊石窓神」(とよいわまどのかみ)といい、御門の神であると記されています。

『古語拾遺』には、豊磐間戸命、櫛磐間戸命の二神で神殿の御門を守ったと記されており、正月の門松は、この二神を表しているのかもしれません。

大伴系の系譜である『古屋家家譜』によると、天石門別安国玉の別名として、「大刀辛雄命」(たちからおのみこと)と「大国栖玉命」(おおくずたまのみこと)、の別名があるとされます。

大国栖玉命、国栖(くず)といえば、吉野国栖族が思い浮かぶと共に、大分の玖珠郡との関連も気になるところです。

また、安曇族の聖地である対馬には、豆酸(つず)地区に大樟(くす)を神木とする「多久頭魂神社」(たくずたまじんじゃ)があります。

そのようにしてキーワードをピックアップしていくと、九州北部から大和、果ては東国にまで勢力を有していたかもしれない国栖族。

「栖」とは鳥の巣を意味する文字で、国栖は蔑称と思われますが、本来の書き方は「国須」か「国蘇」か、あるいは「国主」ではなかろうかと、想像するのです。

岡山県にも石戸別神社がありましてね。この系統の神社はやはり戸隠神社そのものなんですね。

抜粋「『備前国式内書考録』(明治初年)が記す様に、この神社は、はやく廃絶してその所在場所は久しく不明であったと思われる。そして江戸中期頃になって大供村の戸隠神社が式内石門別神社に比定されることになったようである。 例えば、元文4年(1739)に完成した『備陽国誌』には『戸隠宮 大供村。所祭 手力雄命。延喜式に御野郡石門別神社と云う当社ならんかと云へり』と見える。」

戸隠の昔の呼び名が石戸別という流れの様です

やっぱり越智。

いいねいいね: 1人

ほうほう、岡山には石長比売の痕跡もあります。長寿の象徴の彼女もまた、にゅーたいぷ。ララァ〜✨

いいねいいね

コメ残せない。スマホ新しくなった為かな?

8まんです。

良いお年を。

いいねいいね: 1人

おコメちゃんと残せてますワ。

来年も「コトヨロ」ですワ🐰

いいねいいね

天伯神の本によれば、ヤサカノトメは天津羽々神の系譜になります。

阿曇の娘説はとりません

そして長野県にある様に麻績村や、伊那の富方地名などの様に、出雲口伝でもある通り、忌部氏が田舎の方ではトミやオミを使ったと思われます。

ミシャクジや、ミシャクジと重曹関係を築く天伯神に共通して言える事ですが、比較的小規模の屋敷神である事が多く、調査にはそれこそ踏査集成が必要になる事が多いですが、ここの記事にある様に、かつては小さな祠から始まっている点も注目に値すると考えられます

ここから先が難しいのですが、私の住んでる南箕輪村にも天伯遺跡があり、縄文時代との関係が論じられる展開になるワケですが、過去には諏訪大社のタタエの一つにもなっており、上書きがされていて過去に辿る事が難しいんです。

我が長野県にも、有力な豪族の受け皿になった一族があるのですが、間違いなく事代主系(ミナカタ)とは言えるだろうとは思いますが、それすら受け入れた部族があるはずなんです。

目下本州の中心から北の方のクナト族の位置付けが知りたい所です。

狗奴国とは、本当に大彦、阿部がが作ったのか、狗奴国が彼らを受け入れたのか?

いいねいいね: 1人

敗者が流れる場所には、歴史に語られることのない大きな受け皿の存在が、何かしら感じられますね。

ひとつ、阿波の二王家は越智と忌部ではないかととりあえずしてきましたが、やはり忌部という印象に違和感があって、別の呼称があるのではないかと考えていました。

浮島八幡宮鎮座地が粟島という川中島で、三島鴨神社もかつては川中島に鎮座していたということ。二王家の一つは三島家(御島)だったのてはないでしょうか。高知は越智で、徳島は御島、とか。

いいねいいね