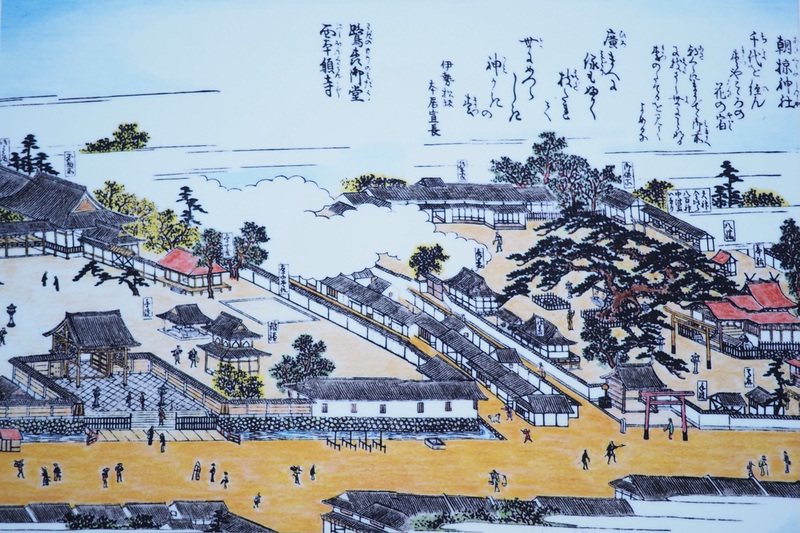

和歌山市鷺ノ森明神丁、和歌山城の北800m程のところに、「朝椋神社」(あさくらじんじゃ)が鎮座しています。

平安時代中期の『延喜式』神名帳に記載があり、式内社に列しています。

代々崇敬の厚かった当社ですが、天正年間(1585年)の兵火で社領を失い、文禄5年(1596年)に和歌山城代・桑山重晴が再建したが、万治2年(1659年)に再び焼失。

翌年紀州徳川家により復旧されたものの、享保8年(1723年)の「鷺森神社記」によると、式内社・朝椋神社は所在不明となっていたと伝えられます。

延宝年間(1673年-1681年)に和歌山藩の儒者「李梅渓」がそれまで「顕国社」と称されていた当社を式内社に比定し、社名を「朝椋神社」に改称したと云う話です。

祭神は「大国主命」(おおくにぬしのみこと)となっており、社記によれば、大己貴神が五十猛に会いに紀伊国へ来たところ、この地に住みたいと思いと思って「朝暗」と名付けたのに由来するとしています。

これに対し、江戸時代前期の寛文2年(1662年)伊勢神宮外宮の権禰宜であった「度会延経」(わたらいのぶつね)は『神名帳考証』において、当社祭神を、土佐の朝倉神社と同じ「天石帆別」(あめのいわほわけ)ではなかったか、としています。

また、江戸時代後期の『紀伊続風土記』も、この説をとっています。

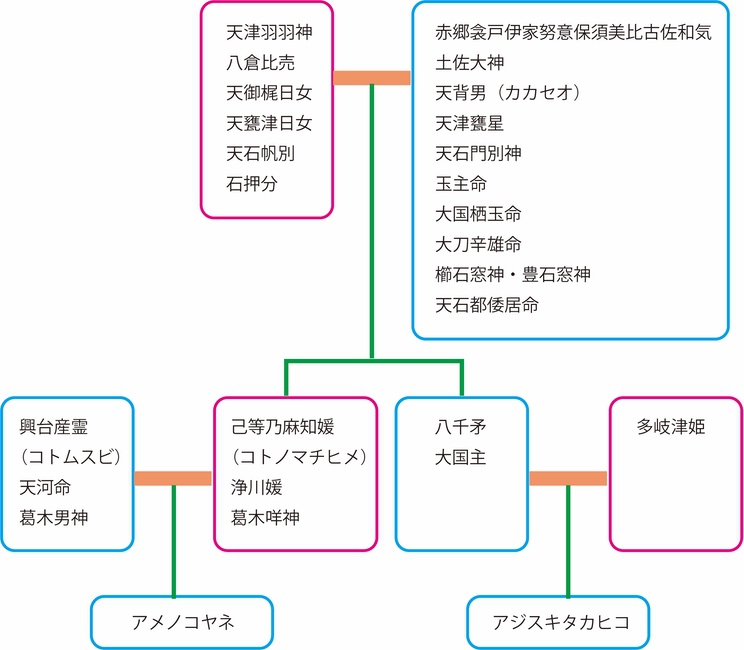

高知に鎮座の朝倉神社祭神は、「天津羽羽神」(あまつははのかみ)ですが、『土佐国風土記』逸文によれば、「天津羽羽神は、またの名を天石帆別神といい、天石門別神(あまのいわとわけのかみ)の子である」としています。

つまり、「朝倉」と「朝椋」(あさくら)は、天津羽羽神、別名・天石帆別を祀る神社であるということです。

その他、延宝年間(1673年~1681年)の式内社「朝椋神社」比定に際する紀州藩の調査では、当社は「九頭大明神」と呼ばれていた旨が報告されています。

「九頭」については『紀伊続風土記』に、「天石帆別は国栖(くず)の祖神であるので、国栖明神と称えていたが、郡中に九頭の神多くして、唱への近きに因りて誤り混して九頭明神となったのだろう」としています。

国栖については、『古事記』『日本書紀』に、初代天皇東征のおり、熊野から吉野(大和)入りをした際に出会った神とされ、その姿は尾が生えていたので、天皇が「お前は誰か」と問うと、「私は国津神で、名を石押分之子(いわおしわくのこ)である」と答えた、とあります。

この石押分が天石帆別、つまり天津羽羽神のことであると解釈すれば、その子、子孫に吉野国栖族がいたという流れになります。

近年発見されたという、大伴系の系譜に『古屋家家譜』があります。

『古屋家家譜』は山梨県笛吹市一宮町の「浅間神社」社家「古屋家」の系図で、1979年に公開されました。

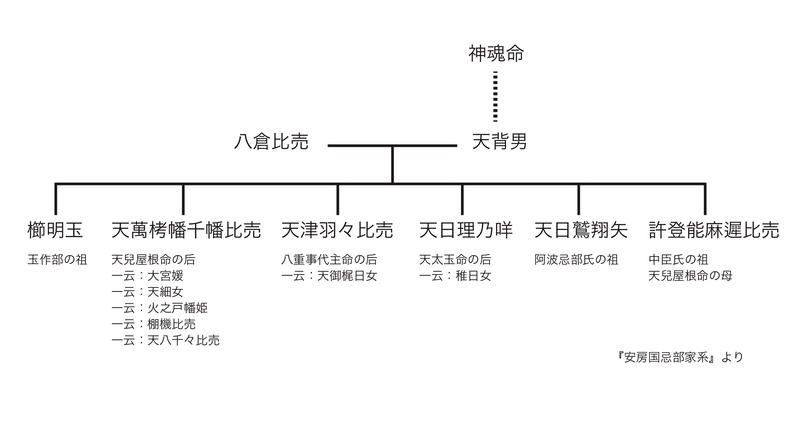

そこには、高皇産霊尊から始まる大伴氏の系図が記されており、高皇産霊の四世後に「天石門別安国玉主」(あめのいわとわけやすくにたまぬし)の名が記されており、妻神は「八倉比売命」で、紀伊国名草郡「朝椋神社」、同国同郡「九頭神社」の祭神であると記されています。

これは例の、安房神社に伝わったとされる「安房国忌部家系」に一部近似しており、始祖がタカムスビとカミムスビの違いがありますが、その四世後に八倉比売の夫として、それぞれ天背男と天石門別安国玉主が位置することになります。

さらに『古屋家家譜』では天石門別安国玉主の別名として「大国栖玉命」「大刀辛雄命」があると記されており、

ますます、この僕の不届きな系図に、微かな真実味を加える結果となるのです。

天津羽羽神が、天石門別安国玉主の子ではなく妻であったとするなら、この朝椋神社に両者が祀られていても不思議はなく、国栖に関する説明もつくと思われます。

つまり吉野国栖は、天石門別安国玉主の別名である「大国栖玉命」(おおくずたまのみこと/多久豆魂命・たくづたまのみこと)に因るものであり、国栖または九頭も元は「国主」が正しい表記であったのではないかと思うのです。

現在の朝椋神社祭神である「大国主」とは、出雲の八千矛王のことではなく、天石門別「大国主玉」であろう、と考えられるのです。

戦火に焼かれ、一時は所在不明となった朝椋神社ですが、『紀伊続風土記』によれば当社には”楠”の巨樹があり、白鷺が常に群集していたそうです。

故に当社境内の杜は、「鷺ノ森」(さぎのもり)と、呼び親しまれていたということです。

narisawa110

通常の忌部氏系図ですが、やっぱり神魂家と、タカミムスビが、逆ですよね。

両者が習合する由布津命の男系が物部で、冨命が出てくる女系の方が出雲系

①本来は男系が富家で一つの系図であった。

②物部の姫をもらった際に、物部のカガセオと、徐福のお母さんを挿入して、系図を二つに分けた。

効果として、いつでも富家とも物部とも名乗れる様にしている(これは籠神社がホホデミを入れてるのと同じ作戦ではないかと思われます)

記紀のルールとして物部氏が設定上消されているので、後年に物部氏が盛り返した際に皇室の祖という立ち位置を確保したかった可能性があります。

この説の裏付けとして、大伴氏がありますが、膳大伴部は、新撰姓氏録だと大彦、他は物部氏説の両方があります。

つまり、大彦の一部の家も物部を名乗った可能性があります。

飛騨王朝のお話もそうですが、共通して士族のまとめた古伝はかなり話を盛り盛りにするので古語拾遺では海部が忌部の部下になっています。

また、系図上、物部氏が忌部氏の分家であるかの様な書き方になっています。

宮下文書では、中臣家と物部氏がかつては大陸で同じ先祖を持っていたとする、割合に中臣家寄りの文書です。

しかし、大陸の史書の解釈や出雲口伝では、中臣家は、ヒボコの弟の系図で九州に来ていた朝鮮王家。

それが部下に王権が移行して統一神羅になった際に神功皇后の二韓征伐

大陸でも韓のつく国がありますので、漢→韓の構図は、秦国→辰韓(秦韓国)をそのまま表しているかの様です。

旧家の物部氏偽装は忌部氏以外にも時代の必要性があって行われていた可能性があります。

その証拠に、蘇我氏に偽装する家がなかった事が挙げられます

基本的に蘇我氏忌部氏連合と、物部氏中臣家連合の争いという認識でおりますが、昔の旧家が、蘇我氏=武内宿禰(物部宿禰竹内彦)が男系が物部氏であった事を富家以外にもかつては知られていたからではないでしょうか?

徐福(連)と出雲(臣)、かつてはこれが全てだったのではないかと思われます。

いいねいいね: 1人

こうも盛り盛りだと、系図というのもどの程度信用したものかと頭を捻るところです。

正確さよりも、とにかく何は何でもお家隆盛!ってノリで、自家の系図を作っていったのでしょうか。

結果として、今やどんな解釈も可能になってしまった各旧家の系図というものは、歴史の証拠とはなりえず、参考資料程度に止めるべきなのかもしれませんね。面白いけど。

いいねいいね

narisawa110

結局、物部氏は、継体天皇が擁立されるまで男系物部で続いていたので、物部氏が没落するまでは相当の権威があったと思われます

そして、継体天皇に大王就任依頼に北陸まで来たのが、今ホットな物部氏と大伴氏(解釈により大彦か、忌部氏)でしたよね。

やはり記紀は何かを象徴したくてあの件を書いていると思われます。

継体天皇と物部守屋の死は50年ほど。この間に色々あって物部氏の趨勢は決したと思われます。

そして天武朝で忌部氏は事実上の独立を果たします。

その頃にはすでに物部氏と扱われ、最初は連。次には序列第3位の宿禰に昇格しました。

確か、神床家は本当はヒボコに嫁をやった豪族の系図だったはずです。

神床家も、考えてみたら女系の外孫を盛り盛りで権威を帯びていますね。

真実は神(魂)のみぞ知るとは言い得て妙かとw

いいねいいね: 1人

「神床家は本当はヒボコに嫁をやった豪族」

へえー、そうだったんですね🤔

いいねいいね