福岡県筑紫野市には、「針摺」(はりすり)という地名があります。

僕の通った高校がこの近くであり、馴染み深い場所。

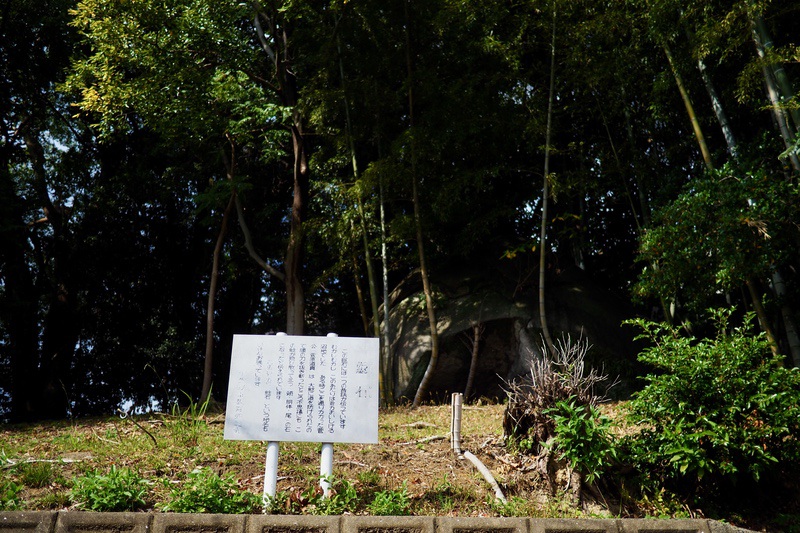

その針摺の名の由来となった、と思われる神跡がありました。

大宰府に配流された菅原道真は、自分が無実であることを訴えて、天判山(天拝山)に登り祈りました。

その帰りにこの場所を通りかかると、一人の翁が斧を石にあてて懸命に摺っています。

不思議に思った菅公が、「何をしているのか?」と訪ねると、翁は「斧を摺り減らして針にするのです」と答えました。

菅公はその言葉に心を打たれ、何事も精魂込めて勤めなければ成就できないと悟り、牛に乗って天判山に引き返し、頂上でひたすら天に祈ったのだということです。

梵字の刻まれた石が、その「針摺石」のようです。

『筑前国続風土記』(1703年)によると、この石はもとは山のふもとにあったそうですが、近年、この場所に移されたとあるそうです。

菅原道真はある時、高尾川と呼ばれる川にさしかかりました。

しかしそこには橋がかかっておらず、渡れずに困っていました。

すると一人の農夫が通りかかり、鍬の柄を差し出して橋の代りにし、菅公を渡したということです。

それ以来、高尾川は「鍬柄川」と呼ばれるようになり、のちに架けられた橋は「鍬柄橋」(くわえのはし)と呼ばれました。

太宰府天満宮から北に3kmほどのところ、筑紫野市二日市に「鯰石」(なまずいし)と呼ばれる岩があります。

その昔、葦が茂る沼だったこの辺りには、大鯰がいて通行人を困らせていました。

ある日ここを通りかかった菅原道真の前に、大鯰が立ちはだかり行く手を阻みました。

菅公は腰の刀を抜き、大鯰に斬りつけました。

すると、大鯰は頭・胴体・尾の三つに飛び散って、それぞれ石になったということです。

個人宅の前にある、この大岩が「胴」でしょう

「尾」は少し離れた駐車場側にあります。

Oh~!

あとは頭、頭。

頭は少し離れ飛んだようで、丘の上にありました。

大鯰は最後にかなり足掻いたんでしょうね。

「頭」の石です。

岩陰祭司を思わせる、割れ目。

反対側には、白蛇が這ったような筋が残されています。

何の跡でしょうかね。石英とも違うようですが。

鯰石は、酒で洗えば雨が降るといわれ、「雨乞い」の石として大切に守られています。

鯰といえば、親魏和国の女王・豊玉姫の神使。天拝山と宮地岳には亀の石、霊峰・宝満山には越智の玉依姫が祀られ、対をなす大根地山とは越智山だとすると、やはりこの地には龍宮ヤマタイ国に関する何かがあったのでしょうか。

太宰府天満宮所蔵の『菅公御縁起絵』第7幅にも、この鯰岩の伝説の場面が描かれているとのことです。