むかしむかし、明治の文明開化の頃のこと、一人の旅人が伊予国の、とある宿に泊まった。

浪人風情の旅人は、そこで病にかかり、熱を出して数日寝込んでしまった。

宿主の介抱もあり、旅人は元気を取り戻したが、さて思いもかけないことだっただけに支払う宿代もない。

そこで旅人は宿を立つ際、主人に深く礼を言い、荷袋から一つの箱を取り出して、これを宿代替わりにと手渡した。

箱の中身は、九州佐賀藩の鍋島家に代々伝わる秘宝であるとのこと。

旅人が去った後、主人が箱の中身を確認してみると、そこには支那緞子に包まれた、九尾に分かれて黄金色に輝く狐の尾があったのだった。

その話を聞きつけた町民のひとりが、こいつは一儲けできそうだと、宿の主人に大金を支払い、狐の尾を譲り受けた。

しかしそれからというもの、町民の男は毎夜夢でうなされるようになり、不思議な力をもてあます日々を過ごすことになった。困り果てた男は、他の町民に相談し、伊予稲荷神社の氏子50人ほどで九尾の狐の尾を買い取り、社に奉納したのだという。

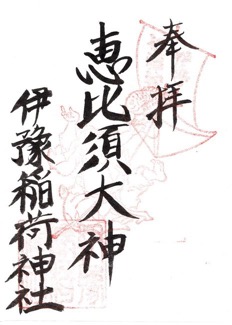

愛媛県伊予市にある「伊豫稲荷神社」(いよいなりじんじゃ)を訪ねてきました。

大きな鳥居の先には、駐車場もありました。

住宅に囲まれた参道を歩きます。

のどかですな。

伊豫稲荷神社の起源は、平安初期に伊豫国司が山城国稲荷社(伏見稲荷大社)よりご祭神を勧請して祀ったことに始まるといいます。

当地は背後に御山があり、伏見稲荷大社の稲荷山と似た地形であることから、稲荷神が勧請されたものと思われます。

祭神は、「宇迦能御魂大神」(うかのみたまのおおかみ)ですが、他に「爾々芸命」(ににぎのみこと)「伊邪那美命」(いざなみのみこと)「菊理比売命」(くくりひめのみこと)「大宮能売命」(おおみやのめのみこと)が祀られます。

他の神々は、いつ、どのような経緯で祀られるようになったのか。

神紋は「三つ火焔玉」となっています。

境内は決して広くはありませんが、いくつかの摂社と石が祀られています。

「亀石」と呼ばれる石は、一年に一度、大雨の日に、子供を産むという孕石です。

さざれ石が砂に戻っていく、という感じでしょうか。

境内の少し高いところに祀られるのが新四国曼荼羅霊場第49番札所、

伊予七福神の恵比寿神です。

その横にあるのは「夜泣石」。

かつて灘町の庄屋、宮内家の奥庭にあったとされ、風がなく月の出ない夜更けにすすり泣きの声を立てるので夜泣き石と呼ばれていました。

ある時流浪の神人が、「稲荷にある親石の下に納めたら泣き止むであろう」と言うので、皆で力を合わせて当神社へ納めたと市場の佐伯家庄屋「万日講日誌」に伝わります。

さて、目的の場所は、伊豫稲荷神社の奥宮となります。

京都の伏見稲荷神社の御山めぐりは、かなり歩かされました。

赤い鳥居の連なる参道を歩き登ります。

途中にあるお社。

これは「五臓社」と言って、天八下魂命(あめのやくだりたまのみこと、脾神)、天三下魂命(あめのみくだりたまのみこと、腎神)、天合魂命(あめのあいだまのみこと、心神)、天八百日魂命(あめのやおびのみこと、肝神)、天八十萬魂命(あめのやそよろずのみこと、肺神)を祀ります。

思いのほか、すぐに目的の社はありました。

ここが伊豫稲荷神社の奥宮、「久美社」「命婦社」です。

社前には「荼枳尼天」の扁額。

明治11年(1878年)2月に九尾の狐の尾が、当社に奉納され、今は宝物館に保管されています。

しかし宮司の夢枕に立つほどの霊力を持っていたため、昭和37年(1962年)晩秋に社を建てこれを祀り、久しく美しい「久美社」と名付けたのだということです。

九尾の狐といえば、死して後も殺生石となって、近づく者の命を奪ったといいますが、尻尾は大丈夫なのでしょうか。

というか、佐賀に九尾がいたとは知りませんでした。佐賀は確か河童のミイラや化け猫伝承もあったはず。お隣県は何気に妖怪県なのでした。

narisawa110

稲荷山というパワーワードwですが、先生の記事にもある様に白兎神社関連の宇佐氏にも通じますが、私的には大彦の系譜かもと目される埼玉古墳の5世紀の稲荷山鉄剣でしょうか。

実はマイナーな説ですが川柳将軍塚古墳の近くの地積は稲荷山といい、信濃鉄道の稲荷山駅もあり、稲荷山宿もあり、関東との繋がりの東山道枝道もあり、少なくとも500年以上前からその呼称だったそうです。

古墳が追葬の痕跡があるという説があるのであれば、川柳将軍塚古墳は胸熱かと感じました。

いいねいいね: 1人