三重県桑名の鍋屋町に、「一目連神社」がありました。

由緒は掠れて、あまりよく読み取れませんが、このあたりは鋳物師の町で、江戸時代後期に金属の神として天目一箇神が勧請されたようです。

桑名の一目連神社といえば、多度大社の別宮として祀られる神社が有名です。

そういえば、多度大社は未参拝だったな、ということで、訪ねてみました。

霊峰・多度山が見えてきました。

そこにこれみよがしに、でかい鳥居があります。

う~む、でかい。

少し進んで、「だるまうなぎ」さんの隣にも、デカい鳥居がありました。

大社を謳うだけあって、神社の構えもデカいです。

おや、こんなところで奇遇ですな。

僕の伊勢嫁、メグちゃんもいらっしゃいました。

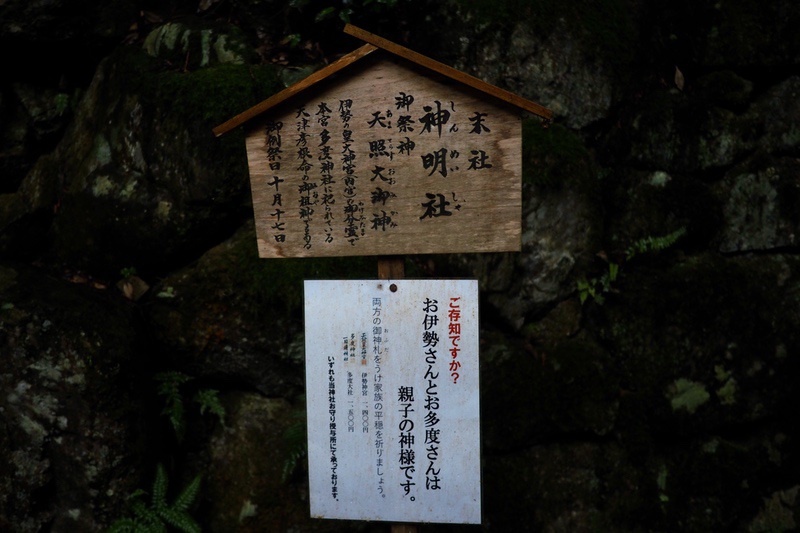

多度大社の祭神は、天照大神の第3子という設定なので伊勢神宮との関係が深いと考えられており、「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片参り」と言われてきました。

また俗に、北伊勢大神宮・多度大神宮などとも云われており、故にメグちゃんも出張しておられるのでしょう。

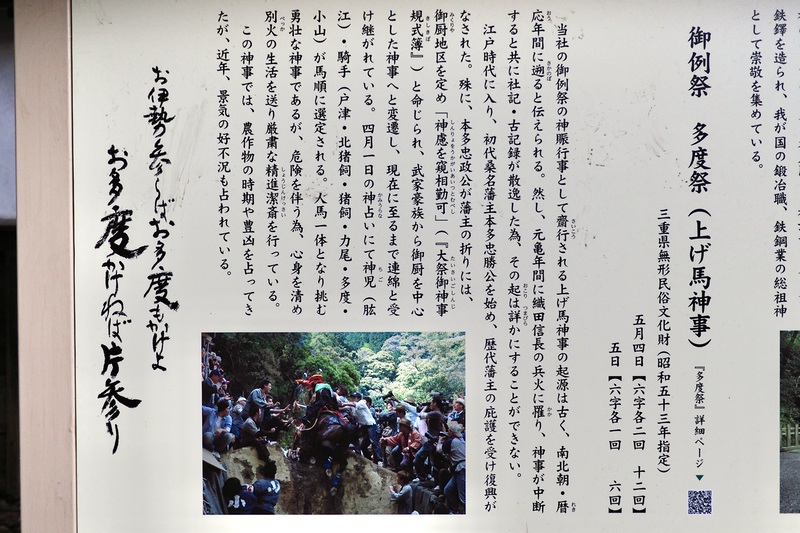

この急勾配の参道階段の横の道は、あの「上げ馬神事」(あげうましんじ)が行われる場所でした。

南北朝期から行われてきた神事であるとのことですが、これにより骨折した馬が殺処分されたことにより、馬への虐待であるとの声があがり注目を集めました。

上げ馬神事が行われる坂で馬が怪我をすることもそうですが、本番前に馬を興奮させる目的で、神事を運営する地元の団体が馬の腹部などを蹴ったり殴打したりしていたことが、動物愛護団体からの告発によって明らかになり、動物愛護法違反の容疑を受けています。

その馬を興奮させている動画を僕も拝見しましたが、確かに思った以上に荒々しいものであったと感じました。

しかし本来は、武士の誉高い神事だったのだと思われます。

武士と馬は一心同体ですから、馬も大切にされた神事であったでしょうし、時代の事情もあったでしょう。

地方を訪ねると、今では批判されるような神事が行われていた痕跡を見ることがありますが、それは当時の事情があり、今の僕らが浅はかに批判して良いものではないと感じます。

多度大社では2023年6月19日に「事故防止対策協議会」が開かれ、三重県や桑名市、警察の担当者、地元代表などが出席し、三重県が壁を含む坂全体の構造を見直すことを提案し、多度大社や地元の代表がこの提案を受け入れる方針を決め、改善がなされるようです。

命を大切にすることは何よりも重要ですが、神事の本来の意味合いを後世に残せるような改善を、個人的には望んでいます。

スペインの闘牛などと同じく、これは非常にデリケートな問題ですが、ゆとり教育が日本人の勤勉さを失わせ、働き方改革が勤労さを失わせてしまったように、一見聞こえの良い大きな声が、日本人古来の信心を失わせてゆく流れになるのではないかと、少々危惧するところです。

階段を登ると、境内中央に「新宮社」があります。

ここには、当社祭神である天津彦根命の幸魂と、天目一箇命の幸魂が祀られます。

その先には、とても物々しい雰囲気の杜が広がっていました。

この日は小雨が降っており、参道も瑞々しい気配が満ちていました。

参拝時に降る雨は、縁起が良いのか悪いのか。

陰陽五行説によれば、晴れは陽の気、雨は陰の気が強いとされ、雨の参拝は良くないと考えられているそうです。

また、神様から歓迎されていないと捉える向きもあるようです。

ところが、スピリチュアル系では「浄化の雨」や「恵の雨」と言って、参拝時の雨は神様の贈り物と呼ばれることもあります。

所詮、人のことですから、その時の人の都合の良いように考えるのでしょう。

僕は晴れて清々しい神社も好きですが、濡れてしっとりとした神社も好きです。

ショートヘアの女の子も、ロングヘアの子も好きなのと、同じです。

その時の景色が美しく、彼女に似合っていたら、それを見れただけで僕は幸せです。

僕が幸せな気持ちになれたのなら、それは晴れだろうと雨だろうと、正解なのです。

こちらにも、神馬さんがいらっしゃいました。

馬を大切にしてある神社だというのが、伝わってきます。

雨の日の聖域は、凄みがマシマシですね。

摂社・末社の方々も、存在感を一層感じさせます。

こちらは招魂社。護国の英霊を祀ります。

市杵島姫命を祀る、雅な美御前社(うつくしごぜんのやしろ)。

社前には大きな穴の空いた石が鎮座しています。

常に美しくありたいと願う女性の参拝が多く、病気治癒や良縁安産の祈願に、穴の空いた石を奉献する風習があるそうです。

これは杯状穴と同じものでしょうね。

於葺門(おぶきもん)と呼ばれる神門をくぐると、

さらに神氣深さが増します。

杜と川から放たれる、濃厚な水の氣。

橋の手前反対側には、神明社が鎮座しています。

多度大社の祭神は天照大神の御子だということなので、ここに神明社が鎮座しているのでしょうが、さて、どうなのか。

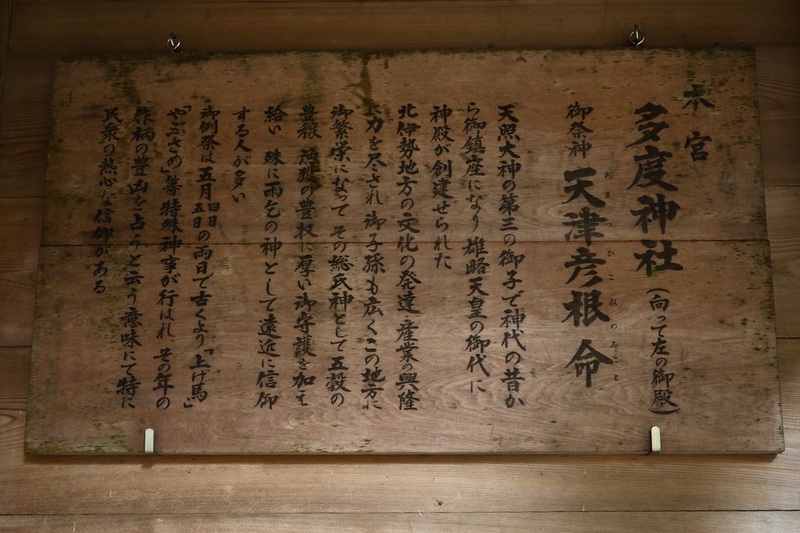

境内の一番奥にあるのが、本宮「多度神社」。

「天津彦根命」(あまつひこねのみこと)を主祭神とし、相殿に「面足命」(おもだるのみこと)と「惶根命」(かしこねのみこと)を祀ります。

天津彦根は、アマテラスとスサノオの誓約(うけい)の際、アマテラスの玉から生まれた男神5柱のうちの1柱となっています。『古事記』では川内国造・額田部湯坐連・茨木国造・倭田中直・山代国造・馬来田国造・道尻岐閇国造・周芳国造・倭淹知造・高市県主・蒲生稲寸・三枝部造ら諸氏族の祖とされ、また『日本書紀』では、凡川内直・山代直・茨城国造・額田部連らの祖とすると記されています。

当祭神は、当地の豪族・桑名首(くわなのおびと)の祖神として、ここに祀られてきました。

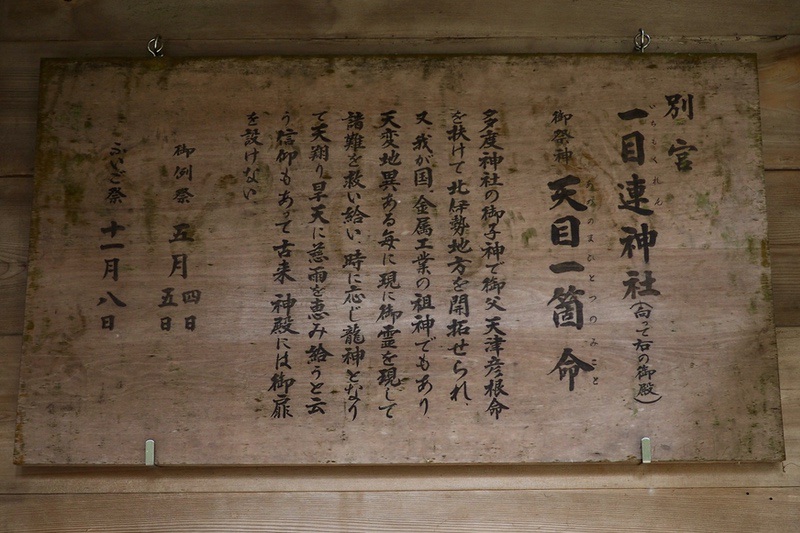

本宮・多度神社と微妙な角度で対面する社は、別宮「一目連神社」(いちもくれんじんじゃ)です。

祭神は「天目一箇命」(あめのまひとつのみこと)。

天目一箇神は『古語拾遺』、『日本書紀』、『播磨国風土記』に登場し、「天之麻比止都禰命」(あめのまひとつねのみこと)、「天久斯麻比止都命」(あめのくしまひとつのみこと)、「天津麻羅」(あまつまら)、「天久之比命」(あまくしひのみこと)、「天戸間見命」(あめのとまみのみこと)、「天奇目一箇命」(あめのくしまひとつのみこと)、「天目一箇命」(あめのまひとつのみこと)、「天目一箇禰命」(あめのまひとつねのみこと)、「天戸須久根命」(あめのとすくねのみこと)、「天照眞良建雄命」(あまてらすますらたけおのみこと)など、多くの名で語られています。

『古語拾遺』や『新撰姓氏録』によれば、天目一箇は天津彦根の子とされ、後裔には、筑紫国・伊勢国の忌部氏、山城国菅田首、山城国山背忌寸、大和国葦田首、山代直(山背国造)がいます。

九州福岡の久留米地区にも、小社ながら一目連神社が鎮座しており、筑紫忌部の存在を伝えていました。

名の「目一箇」(まひとつ)は「一つ目」(片目)を意味しています。

古来の「たたら製鉄」では、鍛冶師はの頭領は、のぞき穴から片目で炉の中を覗き、燃えさかる炎の温度を色によって確かめるため炎を見続けました。その姿が、またはこのために老境に入るまでに片目の視力を失う職業病に由来して、その名が付いたとされます。

つまり、天目一箇は当時貴重だった鉄を生み出す鍛冶師を神格化したものであり、製鉄の神とされています。

一目連神社は多度神社と向かい合っておらず、正面には細長い磐座がありました。

社名の「一目連」(いちもくれん、ひとつめのむらじ)は、一般に天目一箇と同一視されていますが、本来は片目が潰れてしまった龍神であり、習合し同一視されるようになったといわれています。

この磐座は、龍神の籠る磐座なのでしょうか。

一目連は天候、特に「風」を司る神とされます。

この神が当地に鎮座した由来について、江戸時代には伊勢湾での海難防止と雨乞いの祈願が行われており、その際、多度山にかかる霧などの様子から天候の変化を予測したからではないかと柳田國男は考察しています。

そうして元々当地に祀られていた天目一箇と、名の似た一目連は習合していったのではないでしょうか。

伊勢・尾張・美濃・飛騨では一目連が神社を出て暴れると暴風が起きると伝えられていますが、「片目が潰れてしまった龍」と聞けば、製鉄民族で龍神信仰のあった出雲族が彷彿とされます。一目連とは出雲散家だったのではないか。

この一目連神社の社殿には扉がもうけられていないそうで、これは一目連が神威を発揮するために、自由に出入りできるようにとの配慮なのだそうです。

多度大社境内には川が流れており、直接禊をする場所が、伊勢神宮・内宮と同じようにありました。

鉄を造るには、清らかな水と風が必要だったことでしょう。

ゆえに、ここに製鉄神が祀られたのか。

桑名は鉄にゆかりの町で、江戸時代初期には桑名城主の本多忠勝が、鋳物師の広瀬氏を招き桑名に工場を開かせました。

そういえば、かの妖刀・村正が作られたのも桑名でした。

社伝では、多度大社は21代・雄略大君の御代の創建と伝えています。

社殿背後の多度山を神体山とし、天平宝字7年(763年)に僧・万願によって神宮寺が創建されました。

平安後期には伊勢平氏により崇敬され、軍神としても信仰されましたが、戦国期の元亀2年(1571年)、織田信長の長島一向一揆平定の際に、命を受けた大垣城主氏家卜全により、多度大社の本宮並びに摂末社、神宝、古記録、多度大社の神宮寺であった宝雲寺(真言宗)の七十余りに及ぶである堂塔伽藍が全て焼きつくされ焼失しました。

その後慶長10年(1605年)に桑名藩主・本多忠勝により再建さています。

ところで天津彦根といえば、三上氏の系図に、比売許曽命(息長大姫刀自命)の父親として記されていました。

ということは、天目一箇と比売許曽は兄妹の関係になるのでしょうか。

『播磨国風土記』の託賀郡(多可郡)の条では、土地の女神・道主日女命(みちぬしひめのみこと)が父のわからない子を産んだが、子に盟酒(うけいざけ)をつぐ相手を諸神から選ばせたところ、天目一命についだことから天目一命が子の父であるとわかったという話も記されています。

また、多度大社境内の少々わかりにくい場所に、一挙社という社があります。

そのまことにもって特別な雰囲気の社には、あの一言主命が祀られていました。

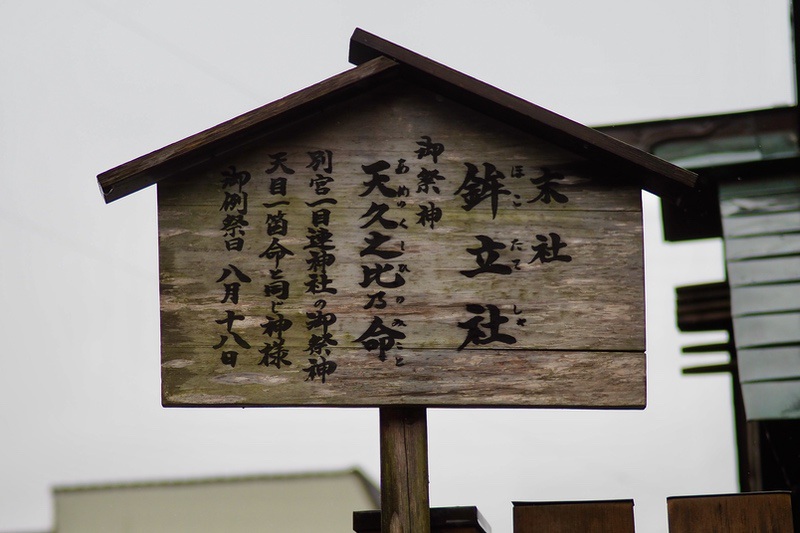

そして帰り際に気がついた鉾立社には、天目一箇神と同神であるという「天久之比命」(あめのくしひのみこと)が祀られていました。

これって、天日方奇日方(あめのひかたくしひかた)じゃないの?

narisawa110

確か、廃仏毀釈が一番多かったのは三重県と、四国の一部だったかと思います。重要な輸出品である楠木の樟脳利権と絡んで、大金が流れた事件でもありました。

廃藩置県に伴い、寺社領を与える主体であった領主権力が消滅したために寺社領の法的根拠が失われ、寺社宝まで売られる始末であったとの事です。

鹿児島県・宮崎県の寺には、国宝・重要文化財がほとんどない状態になったのは鹿児島藩の断行によるもので、数年間はお寺が一つもない状態になってしまったようです。多くのケースでは分離に留まったようですね。

いいねいいね: 2人

神社本庁のある三重は納得ですが、鹿児島は何となく意外ですね。

いいねいいね: 1人

薩摩は凄かったです。維新で血気盛んでも長州にいいとこ取りされて哀れでもあり、宮崎も南部(都城はもろ薩摩領です) は悲惨です。 県北はまだ一部こっそり生き残っていたようです。この時代の悲哀は佐賀もで県が消滅した明治7年~16年や薩摩も西南の役があって九州の明治前半は波乱に富んでいますし。

いいねいいね: 1人

上げ馬は神事でもなんでもない観光用イベントです。そもそも明治大正くらいまでは馬に人を乗せて街を練り歩いていただけのもので、崖を馬がかけあがるというのは祭りを派手に盛ろうとした政治家や商売している町ぐるみの犯行です。観光用イベントとしてもともとの神事をイベントに捏造してもうけていたのです。私がいちば腹が立ったのは、神様を金儲けに利用したことですが、次に、炎上する原因となった米屋のSNSです。「今年の馬」と書いてあったんですよ!通常、流鏑馬など神事で使用する馬は、流鏑馬の流派によって牧場で大切に育てられています。馬を飼うのはものすごいお金がいるのでこの上げ馬の飼育費はどうやって工面しているのか常々思っていたんですが、乗馬クラブや競馬などで用済みになった馬を毎年祭りの2~3か月前に仕入れて、祭りが終わったら食肉工場に売るってことですよ。ただ単に、祭りのためだけの道具として仕入れているんだから、骨折しようが死のうがどうでもいいってことです。毎年違う馬を仕入れては祭りが終われば用済みってことですよ。そんなの神事といえますか?多度大社含め関係者全員オタオカだと思いますし、あの観光イベントを肯定する人はちょっとあり得ないと思っています。

いいねいいね: 1人

コメント、ありがとうございます。

なるほど、そういうことであれば、確かに許されるものではありませんね。

上げ馬の前に馬を興奮させるために、大勢で馬を蹴り上げている動画などには、違和感を感じておりました。

馬肉も美味しくいただく僕は、キレイ事を言うつもりはありませんが、人の娯楽のために必要以上に動物を痛めつけるのは、あり得ないことですね。

まあ、ただ、そうなると闘牛などはどうなのか、と言う問題にも首を突っ込むことになりそうで、コメントに苦しいところです。

上げ馬の炎上も落ち着いてしまいましたが、コメントでいただいたような事実は、あまり語られてこなかったように思います。

事実は正確に、知られるべきですね。

いいねいいね

narisawa110

古語拾遺なんですが、不思議と後年に忌部氏は罰せられていません。

春日大社や香取など、実際に中臣に祭祀を奪われていますが、奪われたのは忌部氏だけでは無かった事がわかる様になりました

ある程度、みんなの意見の代弁があり、支持も集まったからではないでしょうか?

縄文とも関連は薄く、青銅器においても独自性はなく、我が世の春はとうみても蘇我王朝の短期間で、後年の氏族の独立(允恭天皇の時の氏姓改めにも出てこない)よりも後年の勢力が今のナカトミに並ぶ神社を掌中に収めて居たとは思えません。

直訴に対して大勢の嘆願があったからではと思います

いいねいいね: 1人

出雲王家に並ぶ古代氏族ですから、落ちぶれたとは言ってもリスペクトも多かったのでしょう。

なんだかんだ言っても、今も伊勢と深く関わっていますし。

いいねいいね

多度大社と言えば伊勢平家。

熱田神宮には後の源氏の頭領。

この近辺の聖域パワーは凄いのかもしれない。

いいねいいね: 1人

多度大社と言えば伊勢平家、なのですか、僕もまだまだ無知なものです。

平家といえば清盛は厳島神社を建てていますし、特殊な巫女でも抱えていたのでしょうかね。

いいねいいね

🐥足を骨折した馬に待ち受ける運命は殺処分…人間みたいに”骨折したから休んで治す”とはいかないのが馬。走れない、立ち上がれない馬は殺処分されてしまうのです…動物愛護団体が物申すのは当然のことです。

いいねいいね: 3人

それはまあ、そうなんだけどね

いいねいいね: 1人