奈良市三碓(みつがらす)に鎮座の「添御県坐神社」(そうのみあがたにいますじんじゃ)を訪ねました。

ここは最近になって、narisawaさんと出芽のSUETSUGUさんから、ほぼ同時のタイミングで勧められた神社です。

ってか、社名、読めね~💦

当社は大和国にあったという、6つの御縣神社の1つと考えられています。

大和国六御県神社(むつのみあがたじんじゃ)とは、朝廷直轄領である六つの御県「高市」(たけち)、「葛木」(かつらぎ)、「十市」(とおち)、「志貴」(しき、磯城)、「山辺」(やまのべ)、「曾布」(そふ、添)の各地に置かれていた神社のことをいいます。

御県とは皇室に納める料地のことで、『延喜式神名帳』には他の御縣神社として、久米御縣神社が記載されているとのことです。

当社創始年代は不詳。

当社鎮座地付近は古代豪族である小野氏が治める村里であったとされ、30代敏達大君の直系の末裔で、春日皇子や小野妹子の子孫にあたる「小野福麿公」が当社を創建したと、社では伝えられています。

祭神は「建速須佐之男命」(たけはやすさのをのみこと)、「武乳速之命」(たけちはやのみこと)、「櫛稲田姫之命」(くしいなだひめのみこと)の三柱で、三つの社殿の中央に祀られる武乳速は、天児屋根の別名とされ、『新撰姓氏録』では津速魂(中臣氏の祖)の子で添県主の祖とされています。

しかし当地の古老は、「武乳速は大和の先住民の首長・長髄彦で、神武東征による大和平定の際に、捲土重来を期して蜂起を図る先住民を説き伏せた上自害し、これを惜しんだ遺民が当地にその霊を祀ったのが鎮座の起源」であると口伝しているそうです。

ナガスネヒコとは、葛城笛吹村の東北にある曽大根(大和高田市)で育った大彦のことで、「中曽大根彦」(ナカソオネヒコ)と呼ばれた名から付けられた蔑称であると思われます。

つまり武乳速=ナガスネヒコ(大彦)ということであり、これは当社宮司もYouTubeで公言しているそうで、武乳速は天児屋根の別名という説から、登彌神社の天児屋根も長髄彦であろうと当宮司は話されたのだと思われます。

また、narisawaさんは生駒山麓の「枚岡神社」の記事に、次のようにコメントしてくれました。

「ここ(枚岡神社)はかつて、登美を名乗り、現在は矢追姓に変わった一族が、宮司をやっていた時期があります。

そして、その一族は今も続いており、「大彦」ではなく「ナガスネヒコ」の子孫を名乗っています。

ダイレクトに大彦=ナガスネヒコ説をとっているのは、先代旧事本紀大成経と、蘇我氏の残した一部の文章以外は、富家伝承しかありませんが、矢追家は、登美家を名乗っていた時期の磯城家=尾張家の系譜です。

ナガスネヒコ=大彦の伝承を持つ一族が現在でも続いています。

その一族に、登美道麻呂という人物がおり、これが上宮法王の幼少期の舎人だったそうです。

物部と蘇我氏の関係が武力闘争に発展した際に、太子に付き従って戦をし、3度ほど敗北。4度目で守屋氏を倒したそうです。

その後、河内領が物部氏から、この尾張家の所有になったそうです。

これは、トミノオビトイチイと書かれた道麻呂が褒美として受け取ったという事の様です」

僕はこの話に酷似した記事を、かつて書いていました。

それは「奇稻田姫」(クシナダヒメ)の墓所があると噂される「大倭神宮」です。

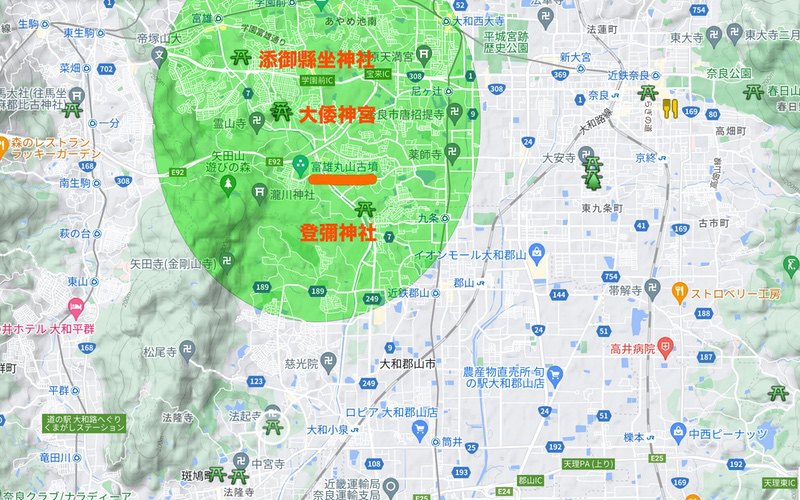

実は、登彌神社・大倭神宮・添御縣坐神社は旧富雄村と呼ばれる地区にあり、そこには最近巨大蛇行剣で有名になった富雄丸山古墳もあります。

奇しくもこれらが一つの直線で繋がるように鎮座しています。

大倭神宮(おおやまとかみのみや )は、古来より伝わる伝承地などではなく、「矢追日聖」(やおいにっしょう)氏が幽界より得たと云う霊界史観を元に、のちに造られた聖蹟でした。

氏が幽界より得たという由緒『大倭神宮伝承の紀』「倭伝承 長曽根日子命」によると、

「熊野を迂回して大和に攻め込んだ狭野命の軍は連戦連敗だった。

登美の軍が勝ち鬨を挙げようとした時、一天にわかにかき曇り氷雨の襲来とともに、金鵄の瑞光があって、両軍矛を納めて大地に平伏した。

この天啓によって両軍和議が成立、長曽根日子命が差し出した条件を狭野命が無条件に受諾、長曽根日子命はヤマト国を狭野命に譲り、媛蹈鞴五十鈴媛命を正妃としてヤマトの婿養子となった。

それでもヤマトの人々の中には不満が残り、再び戦乱の様相が見えたので、長曽根日子命は自ら命を絶って、国が鎮まることを願った。」

ということでした。

これは驚くほどに富家伝承に迫っており、大彦をナガスネヒコではなく、ナカソネヒコとしている点でも史実にかなり近いと思わざるを得ません。

しかしながら、物部王と思われる狭野命に媛蹈鞴五十鈴媛が嫁いでいる点、ナカソネヒコが当地で自死している点が、大きく史実と異なります。

矢追日聖氏は1911年に奈良県生駒郡富雄村に生まれたそうですが、その家系は先祖3代にわたって霊能者だったそうです。

「矢追」と言う姓は、物部蘇我戦争の際に、聖徳太子の矢を背負った祖先の「トミノオミトイチヒ」が賜ったと伝えているそうで、narisawaさんのコメントの中にあった矢追氏と同家であることは間違いありません。

登美を名乗り、ナガスネヒコの子孫として矢追姓に変わった一族。

添御縣坐神社の現宮司さんは矢追姓ではありませんが、おそらくそこに連なる方なのでしょう。

改めて思うのは、本家のみに一子相伝的な、過酷で厳しい口伝継承を守ってきたが故の、富家伝承の精度の高さです。

傍流では長い年月のうちに、齟齬や思惑が絡んで、歪みを含んだ伝承になってしまうのです。

ここでふと、narisawaさんのコメントから思い至る点がありました。

矢追家は、登美家を名乗っていた時期の磯城家=尾張家の系譜だとのことですが、磯城登美家系図に出てくる健瓮槌(タケミカヅチ)、narisawaさん曰くここで最初にミカヅチを祭ってたのは、尾張家だった可能性が高いとのこと。

そういえば、大倭神宮の傍には、大和国鹿島香取本宮がありました。

narisawaさんの言うとおり、ミカヅチが最初に祀られたのは、旧富雄村の地であり、尾張氏によるものなのかもしれません。

そして当地は古代以来、大和国の添郡(そうぐん)といわれており、古代の文書には層富あるいは曽布とも記されていたといいます。

それは今の奈良市、生駒市や旧生駒郡、添上郡を含む奈良県北部の広大な郡で、人口が増加したので後に添上(そえかみ)、添下(そえしも)の両郡にわかれました。

このことから僕が連想したのは、「曽爾の漆部」でした。

考えすぎかもしれませんが、曽布≒曽爾、添郡≒漆部と字面が似ているなと。

他にも小野や久米など、添御縣坐神社を調べていると、気になるワードが出てきていました。

武乳速=大彦説もさることながら、当社は尾張一族の重要な聖地だったのではないでしょうか。

そして尾張族は、単に海部家の分家という話だけではない、深い謎があるのです。

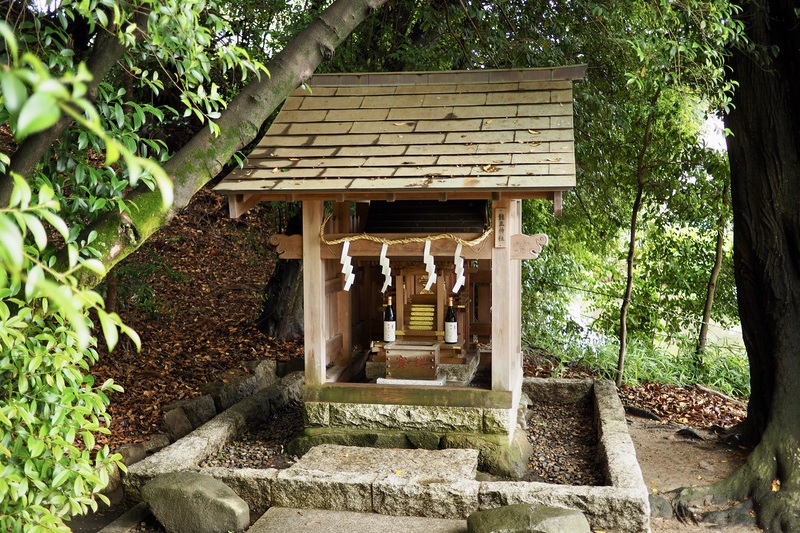

添御縣坐神社の最奥部には「龍王神社」がありましたが、その横の池には

龍神の子供達が、楽しそうに泳いでいました。

添御県坐神社に隣接するかつての別当寺「鳥見山 根聖院」(こんしょういん)には、当地の三碓(みつからうす)の地名の起源となったと言われる三連の窪みのある石が置かれていました。

古代の唐臼の残欠であろうとされていますが、

う~む、杯状穴?いや、石が綺麗だから、唐臼なんでしょうね。

ミツカラウスって、今はミツガラスと読むから、八咫烏のことかななんて、思っちゃいましたが。

最近、長髄彦とは人名ではなく、少名彦のような役職名かなとも思えてきました。

長髄彦は2人いた、と考えたら北陸→長野へ逃亡した大彦は2人目の長髄彦かなとか(笑)添下郡で自決した長髄彦もいたのかな?とも考えさせられる古参の伝承。

そして櫛御名方と建御名方。この異母兄弟の関係性と、長髄彦、大彦はどこか同時代のような類似性がありますよね。櫛御名方は神坐日向神社の御祭神ですが、あれはクシヒカタのことですよね。天日方奇日方という名で奈良で御祭神として記されてる神社は探してもなさげですよね。そこがまた、入れ替え事件とか何か裏を感じますよね。。鴨県主なのに表舞台に出させないのはなんでなんでしよ。

ヒマなんでアチコチ、コメしちゃいました。ご返信はお気遣いなく(笑)

いいねいいね: 1人

まあ、長髄彦という名前は、古事記がこしらえたものですからね😊

いいねいいね

そうですよね。。もうこのナガスネヒコが大彦モデル、というのは切り離して、無視できるように致します。中途半端にまた巧妙に登美という名前を使うから、気になってしまうのです。

記紀を軸にしたネット情報も、もういいかげん卒業せねばですね(^_^;)

いいねいいね: 1人

narisawa110

長髄彦伝承も、記紀に抵触しない形でかろうじて残ったかの様な伝わり方をして居ますね。

叢雲、磐余彦、イニエがちゃんと混ざって伝承されて居ます。きっと昔はもっとわかりやすい意図的な誤認であったと思います。

例えば、磐余彦の東征に出てくる鯨とは何ですか?という答えにテキトーに

「鯨とは御所市にいる陸上最大の爬虫類類で、地元ではクモと呼ばれて居ます」

なんて書いたら誰にもおかしな点がわかりますよね。

地名で言えば御所市櫛羅。八咫烏は物部軍を磐余ではなく、葛城山に呼び込んでおり、出雲族を倒した。

トミノ饒速日、いいじゃありませんか。ド派手な誤魔化し方でww

いいねいいね: 3人

ウソだとバレるためのウソ😊

いいねいいね: 1人