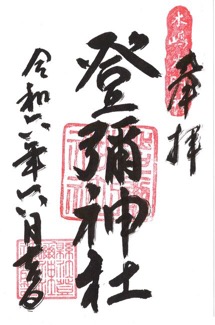

奈良市石木町に鎮座する「登彌神社」(とみじんじゃ)を訪ねてきました。

由緒では、皇紀4年春2月23日、初代天皇がこの地に於いて皇祖天神を祭祀し、その後、登美連が祖先である饒速日命の居住地であったこの地に、命の夫妻を奉祀したのが創建であるとしています。

古くより、「木嶋大明神」また、「鳥見明神」と称され親しまれ、さらに祭神を「登美饒速日命」とも称してきたのだということです。

参道の杜も深く、心地よい場所ではありますが、何でしょうか、このボタンを掛け違えたシャツを着ているような違和感。

日本の多くの神社が記紀に準じ、伊勢神宮を頂に置くことはやむを得ぬことと思います。

記紀神話では初代天皇の東征において、大和の豪族ナガスネヒコが勢力を振るい、そのためイワレヒコ(初代天皇)は大変苦戦したとされます。この時、奇しくも瑞鳥金鵄の出現と饒速日の忠誠によってナガスネヒコを征討し、大和平定の大業を成し遂げたというのが物語のあらすじ。

その後の皇紀4年春2月23日に天皇が神恩感謝のため皇祖天神を祭祀した鳥見山霊畤が当地である、ということのようです。

石段を昇り切ると、杜の上が開けて、空の下に雅な社殿が建っていました。

余談ですが、当社の常夜灯の基壇や石段には盃状穴が見られるようなので、盃状穴アプラーの人は要チェックかもしれません。

現在の登彌神社祭神は、

西本殿に「神皇産霊神」(かみむすびのかみ)「饒速日命」(にぎはやひのみこと)「天児屋根命」(あめのこやねのみこと)

東本殿に「高皇産霊神」(たかみむすびのかみ)「誉田別命」(ほんだわけのみこと)

となっています。

この祭神について「出芽のSUETSUGU」さんから、少し前にこのようなコメントを頂いておりました。

「添御縣坐神社の八木宮司さんは、富雄の登彌神社の御祭神の天児屋根命は長髄彦のことだと思うと言われました。そして添御縣坐神社の武乳速命は長髄彦のことです、と、こちらは確信をもたれた表情で話してくださいました。

…

八咫烏についても、そこに古代いた豪族の宇井氏、鈴木氏、あと1人は忘れましたけど、これらの三豪族の先祖がカラスを崇拝してて、三本の八咫烏の指はこれらの三豪族のことを言う、と、土着の古老さん方から口伝として聞いているとのことでした」

東出雲王家・富家の伝承によれば、天日方奇日方を祖とする出雲系大和族の名が「登美家」であるとし、ナガスネヒコとされた人物は磯城大和系大君の正当なる後継者「大彦」のことであると伝えています。

大彦は、葛城笛吹村の東北にある曽大根(大和高田市)で育ったので「中曽大根彦」(ナカソオネヒコ)とも呼ばれました。

おそらく登彌神社の名の由来は登美家にあるものであり、当地は登美家が勢力を置いていた場所であろうと思われます。

なのでここに、大彦の拠点があった可能性も高いと思われます。

そこへ物部族がやってきて歴史を書き換え、登美家がまるで饒速日命の子孫のような、あり得ない伝承を作り上げたと考えられます。

それはそうとして、しかしながらこの一帯には、ちょっと気になる伝承もまた別にあったりもするのでした。

narisawa110

先生の阿部に関する纏めの所として私も色々調べてみました。

天八現津彦命は検索しても観松比古命しか出ないほど一般化した情報の様ですが、この一族の住んだあたりのカバネが、アビコ我孫子呼称なんです。我孫子は(安彦、吾彦、阿比古,我孫,吾孫)とも書き、人名(かばね)由来だと言われて居ます

《日本書紀》仁徳43年9月条に〈依網屯倉(よさみのみやけ)の阿弭古〉とみえる例からすると,畿内に置かれた屯倉(みやけ)のように朝廷と深い関係にある地方官に任ぜられる場合もあったともいわれています

我孫子は、摂津と千葉が大きな地盤があり地名になって居ます。

そして四国もその領域であれば、出雲伝承にバッチリハマる気がしてきます。

私は忌部氏は、阿部化した元出雲族であると考えて居ます。

いいねいいね: 2人

そうして考えると、一口に忌部と言っても、時代によって主幹の違うものがあるのかもしれませんね。地方忌部なども同族とは思えない、違いを感じます。阿部化した元出雲の忌部というのも、そのひとつかもしれません。

いいねいいね: 1人

narisawa110

隠されたという意味においては、実情として我々に今四国に見えてくるのは忌部氏です。つまり、忌部氏によって隠されているという事です。

実際には忌部氏以外の士族が隠されており、少なくとも出雲や磯城家や徐福勢力が入り込む1世紀前には越智族は水田開発を行い始めて居ます。

少し話は逸れますが、大彦の関係の布施、小布施、そして布勢の名前で神社検索してみて下さい。なんと勾玉のエリアに重なり、佐渡島まで出てきます。

更には、四国をGoogleで白山神社で検索してみてください。おそらく日本で一番濃密な分布で、四国全域に及んでいます。

越智氏を忌部氏と区別するのであれば、四国の歴史は縄文と越智だと私は思います。

いいねいいね: 2人

白山神社、または白王神社は四国に集中していますね。

また四国の磐座は、忌部というには、違和感を感じる異様さを呈しています。

縄文=越智、確かにそうですね。

いいねいいね: 1人

narisawa110

見えてくるのが、先般の「関東の国造(伊勢津彦裔)の系図抜粋 中田憲信編『諸系譜』」と、長国造の系図の類似性です。

共通項はホヒってる点です。

これは母系の出雲を尊重していた大彦阿部の歴史なのかもしれません。

いいねいいね: 1人

ホヒってますか。

B女史さん曰く、伊勢津彦は神門氏だそうです。

いいねいいね: 1人

narisawa110

あるホームページには、鳥見(登美)は大彦の拠点であったとする話があり、まさに枚方から登弥、等弥が領地とも

城上郡(現桜井市)と添下郡(現奈良市

)です。

長髄彦の本来の本拠は城上郡のほうであったらしいですが、添下郡のほうも無縁ではなく、長髄彦の勢力範囲であったと考えられます。この二つの鳥見にはそれぞれ式内社があり、城上郡の等弥神社、添下郡の登弥神社となって居ます。

後者は富雄川東沿岸の奈良市石木町のこの神社です。その祭神のなかの一人に登美建速日命という神があり、同社の他の祭神からみて、この神が本来の祭神で登美彦すなわち長髄彦にあたると考えられるそうです。

中田憲信編の『諸系譜』第六冊所収の「長公系譜」には、建日別命という者が見えるのですが、この者こそ登美建速日命ではないかと考得られて居ます。

つまり、長髄彦が事代主の子供であるというのはここらへんから出来た伝承なのかもしれません。

同系図では、建日別命は長国造(阿波南部)・長我孫や都佐国造(土佐)の遠祖であり、事代主神の孫に位置づけられています。その父を天八現津彦命(一云、観松比古命)とする訳ですが、又名の観松比古命は、「国造本紀」の長国造及び意岐国造の条には観松彦色止命と見えており、阿波国名方郡の式内社、御間都比古神社(ミマツヒコ。名東郡佐那河内村下モノミ石に鎮座)の祭神でもあります。

観松彦命は事代主神の子とされること、その子に「登美」に関係ある者がいること、その後裔に長国造・長我孫を出したことなどを考え合わせると、神武に立ち向かった長髄彦その人ではないかと。

そして、「登美建速日命」が登美彦・長髄彦であるならば、建日別命はその父の位置にある天八現津彦命とも同人だということになるそうで、この辺はヌナガワ別との混同かと思われます。

この視点は四国の国造や神社の形成にとても影響してる様に思えます

いいねいいね: 2人

大彦はトミを名乗っていた時期もあるそうですので、そうなのでしょうね。登美建速日が当社祭神の登美饒速日に置き換わっていったのでしょう。

それにしても、観松彦が大彦であるというのは、新鮮な驚きを感じています。佐賀の海松橿媛(みるかしひめ)との関連も窺えます。

いいねいいね: 1人

narisawa110

建日別の神様はクマソとも言われるので、何かと戦ったというイメージはありますね。そして、大彦には第三の名前、ワケ名称がある様に思えます。

神門臣家が伊勢津彦でありますか。諏訪にアラハバキを持ってきたのは大彦か神門臣家なのかもしれませんね。

諏訪のミナカタの御子神ですが、阿部や神門家があの15人の子の中に隠れているのかもしれませんね。

須賀神社の諏方化もそうですが、ミナカタに偽装した単なる昔別れた親族が、国司や地頭で遠くから里帰りしているだけなのかもしれません。

いいねいいね: 2人

ボタンを掛け違えたシャツを着ているような違和感。ああ、なんかわかるなあと思いました。何かチグハグな、何かを隠そうと思って色々盛られた由緒書きだなあと思いました。記紀のこの辺りの伝承は、時系列がかなりめちゃくちゃなので隠喩があったとしても真相がわかりにくいです。

ニギハヤヒに妹を嫁がせた、この三度飯を炊くみたいな名前の姫君は一体誰のことなんでしょうか。

いいねいいね: 2人