「竹取物語を知っているか、与四郎」

夕餉のさ中、朝日丸が私に聞いてきた。

「たけとりの翁、竹を取るに、この子を見つけて後に竹取るに、節をへだてて、よごとに、黄金ある竹を見つくることかさなりぬ」

私が幼い時、母がよく話して聞かせてくれた。

「そう、それよ。翁はかぐや姫を見つけたあと、”よ”ごとに黄金の入った竹を見つけたのだという話だ。この”よ”とは竹の節と節の間の空間のことで、月姫かぐやもそこにいた。竹の”よ”は常世に通じているとされていてな、竹の”よ”から生まれて月に還っていく月姫の物語は、巫女の本質を説いているともいえるのさ」

「常世、耳にしたことはありますが、一体何なのですか」

「常世とはな、世を夜に変えて常夜とも言ってな、”かくりよ”の神域を表している。そこは永久に変わることのない神の領域であり、死者の赴く黄泉もそこにあるとされている。常に夜の闇が続く場所で、”とこやみ”とも呼ばれる。その常世にあって唯一の光が月だ。常闇の中の白き慈愛、白王とは月讀神のことだよ。”天橋も 長くもがも 高山も 高くもがも 月読の 持てる変若水 い取り来て 君に奉りて 変若しめむはも”と和歌に詠われておるが、変若水は月讀神の住まう常世から流れてくるのだよ。浦島の話にある不老長寿の象徴である亀の背にのって男が誘われた龍宮、あれも常世だ。常世は海の底であっても真水の変若水で満たされておるのだ」

朝日丸はそこで箸を置き、目を閉じる。

「常世とは命が還り、新たな命を生み出すうつろなのだよ。巫女はこの常世に繋がることで神託を得る。しかしそれには生娘でなければならぬのだ。常世、月の相が最も人に影響を与えるのが女の腹であり、故にそこに常世に通じる道がある。でもな与四郎、割れた竹に変若水は溜まらぬが如く、生娘でなくば常世に通じることはできぬのだ。神の声を聞くには、無垢でなければならぬ道理がそこにある。もしかぐや姫が、あるいは美保天女が、男と交わり土の氣を受けていたら、月に還ることはできなかったのさ」

そこまで言い終えた朝日丸の声はどこか悲しげで、失われた力を慈しむような響きがあった。

「私の母や朝日丸様は、月に還ることができなくなった天女ということでしょうか」

「天女か、そう言われると照れるな。まあ無垢でなくなったとは言えな、神に奉仕することはできる。神主として仕える道が私には残されているのさ」

朝日丸は再び箸を取り、自分に言い聞かせるように米を口に運んだ。

愛媛県今治市古谷に鎮座する「多伎神社」(たきじんじゃ)を訪ねました。

赤い大鳥居を過ぎたら、古い石鳥居があります。

石鳥居の対面に小さな祠。

祭神は不明です。

境内の入口には多伎川が流れ、石橋を渡ると社殿があります。

が、鬱蒼とした杜と光が注ぐ社殿の対比の美しいこと。

社を設計した人の演出に感服します。

水の氣が溢れる神社。

参道左手に「松茸石」なるものがありました。

いわゆる陰陽石で、今治藩主の命により江戸藩邸に運んだが、藩主夫人が発病したので、当地へ戻すと夫人の病はすぐ直ったと伝えられています。

いやなんでまた江戸に運ぼうとしたのか、将軍様喜ぶかいなコレ。

しかし松茸石はオ・ティンコというより蛇のような形をしています。ヘビ=オロチ=ヲチ。

見逃してしまいましたが、石の鳥居のあたりでしょうか、女性のシンボルとされる杯状穴(性穴)の磐座もあるようです。

それは女性が、戦場や各地におもむいた男性の帰宅を求めた精神的な祈願行為で生じた”たたき穴”だとされているそうです。

それにしても参道周辺は変わった岩で溢れています。

中には出雲的というよりは、もっと何か、呪術的な雰囲気を放つものもチラホラ。

多伎神社は、古くは「瀧の宮」とも呼ばれた社。しかしあたりに瀧らしいものがある気配はありません。

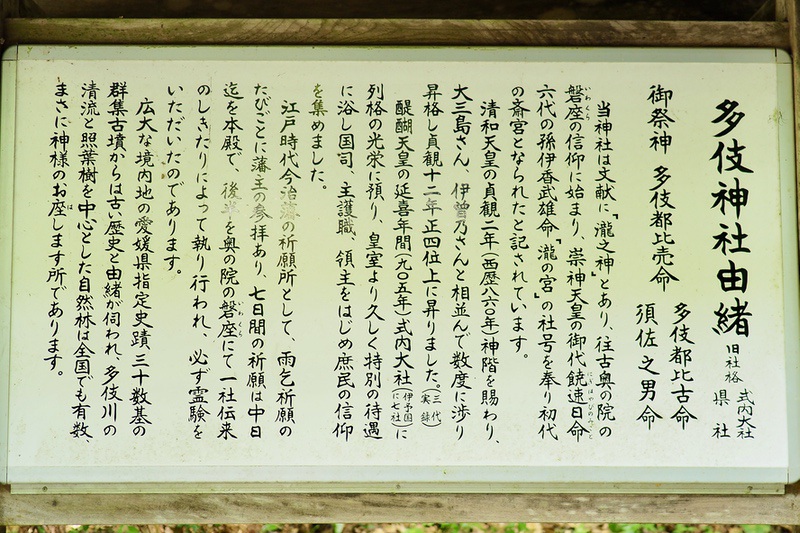

創建年代は不詳で、社伝によれば崇神天皇の御代、饒速日命六代の孫である伊香武雄命が「瀧の宮」の社号を奉り、初代斎宮になったということです。

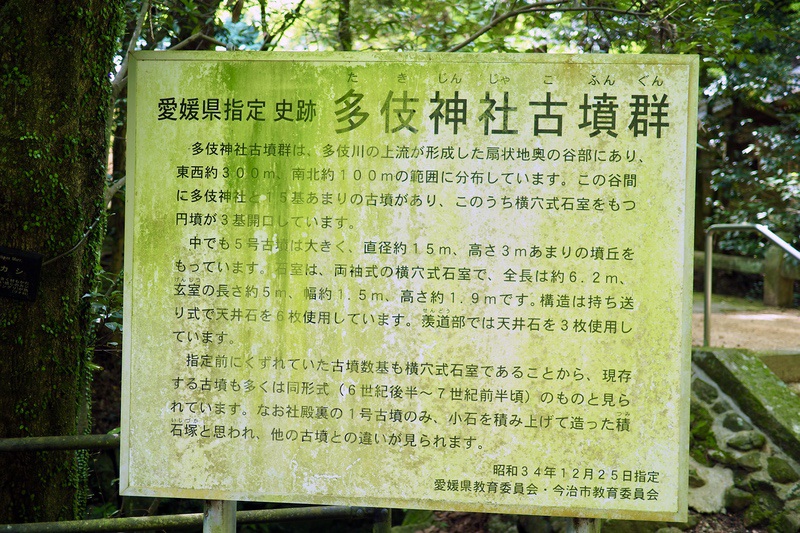

また多伎神社周辺は古墳群となっており、その数は30数基もあるそうです。

これら古墳群は、この地方を支配していた有力者の一族の墓のようです。

祭神は「多伎都比売命」「多伎都比古命」「須佐之男命」。

とても素晴らしい神社ですが、いろいろとツッコミどころも多く感じます。

なにゆえ物部氏が多伎都比売を祀ったか。いや、それはあり得ません。

多伎都比売は宗像家アタカタスの娘、三姉妹の次女で大国主・八千矛王に嫁いだ女性。

多伎都比古は大国主の息子・味鍬高彦(あじすきたかひこ)の息子になります。つまり、どちらもガッチガチの出雲系。

物部は崇神帝が計画した2度目の東征で出雲王国を滅ぼした側であり、敵を蝦夷や土蜘蛛と別称で呼ぶ中華思想主義者ですから、出雲神を祖神を差し置いて掲げるなどはあり得ないのです。

須佐之男は物部の太祖・徐福のことですから、後から当地にやってきて定住した物部族が由緒を書き換えたということでしょう。

四国は古くから出雲領と言って差し支えないくらい、出雲王国と関係が深い土地でした。それで多伎都比売を祀る一族が当地に存在したのでしょう。

しかしでは何故、定住した物部族が多伎都比売を消してスサノオを主祭神として祀らなかったのか。

それは四国に、物部族と友好関係を築きながら、そうさせなかった一族がいたことを示しています。越智族です。

多伎神社由緒の一説として、越智氏ゆかりの大山祇神社が海上の大三島に鎮座していたため、陸地での祭祀として多伎神社を祀ったと伝えられます。

越智氏が多伎神社の祭祀に関して、一枚噛んでいることは十分に考えられます。

もともと出雲族が守っていた聖地を、越智氏が守ったのではないか。

本殿の横に建つ、一際立派な境内社に天満神社があります。

日本中の天満社は道真公を祭神とする以前は手間天神、つまり出雲王国の副王・事代主を祀っていたと聞いています。

その天満神社の横に

慎ましく越智神社が祀られていました。

この二つの境内社が、出雲と越智の関係を表しているようです。

大三島の越智系三島氏、その分家にあたるのでしょうか、摂津三島家は事代主に后を出しています。后の名は三島溝杙姫(みしまみぞくいひめ)、またの名を「活玉依姫」と言います。

活玉依姫、太宰府竈門神社の祭神が玉依姫です。

境内の周りを流れる多伎川、そこを遡った山頂近くに川上巌(かわかみのいわお)と呼ばれる磐座があり「フスベ岩」と呼び親しまれているそうです。

この磐座が奥の院とされ、江戸時代には今治藩によって雨乞い祈願が行われ、七日間の祈願の前半は本殿で、後半は川上巌で行われたといいます。

思うにフスベ岩はこの土地の有力者の埋め墓であり、当社のこの地は拝み墓に当たる場所だったのではないでしょうか。

そしてやがて拝み墓の場所に古墳群が築かれるようになっていったのではと思われます。

多伎神社は往古は朝倉郷と高市郷の両郷の氏神であったが、ある時一方の氏神にしようということになり、奥の院の石の向きで決することとしたという話が残されています。

翌朝人々がフスベ岩に行ってみると、高市郷の方を向いていたので、以後は高市郷の氏神となったそうです。

朝倉郷は出雲を彷彿とさせますし、高市郷というのは物部的な印象を受けます。

そうした出雲系の聖地を物部族がいいように書き換えるのを、越智族は快くは思わなかったでしょう。

九州や四国の越智族の痕跡と思われる聖地を巡ってみて僕が思うところは、越智家は出雲王家や豊王家はもとより、大和・海部・物部・ヒボコ家など、各王家や豪族に后を出す家柄だったのではないかということです。

ただし、通常の歴史でも古代史研究でも、越智家というのは目立つところがそうはありません。

これは越智家は裏からひっそりと日本を牛耳るヤバい存在だったのではないか、という疑惑を抱かせます。もしくは越智家の存在を隠そうとする別の圧力が、古から存在していたか。

しかし多伎神社の境内に並ぶ天満神社と越智神社の姿を見ると、越智家とは日本の王家を支える、まこと慎ましい一族だったのではないかと思えてきます。

どちらにせよ、自ら歴史の表舞台に出ることは控えていた様子が窺えてくるのです。

境内に「清水神社」という、これまた慎ましい摂社が鎮座しています。

多伎川から取り込まれたと思われる小川が境内を流れ、常に氣を禊いでいるのを感じます。

愛媛の旧国名は伊豫国(いよのくに)ですが、この豫(予)とは「常世」のことを示していると思われます。

伊豫国は越智家の拠点であり、常世織姫がいた場所だからです。

そして伊の文字、これは人と尹を組み合わせた文字であり、尹は手で神杖を持った様を表わす象形文字だそうです。尹は”おさ”や長官という意味もあります。

福岡久留米の赤司八幡宮は豊玉姫祭祀に由来する神社で、変若水の巫女を輩出した水沼氏の聖地です。

そこでは、満月の祭事として「竿例し」(さおためし)という特殊祭事が行われています。

これは旧正月14,15日の夜、10尺の竿を立て、月光によって生じる竿の影の長さを測って月の高度角を測定するというものです。

太陰太陽暦では冬至を含む月を11月と定義していますが、19年に1度、冬至の日が11月1日、つまり新月が重なることがあり、これを「朔旦冬至」(さくたんとうじ)というのだそうで、月暦が新規原点に戻る日でもあり、冬至は暦計算の起点となる日でした。

この祭事は、19年の周期で月暦が新規原点に戻る日を求めて暦の狂いがないかを確認するもので、まさに今に伝える月読の最たる神事と言えます。

手で神杖を持つ人を表す伊の字はこの月読みの神事を彷彿とさせ、そこから常世に通じる霊地としてのこの国を「伊豫国」と、いにしえの人は呼んだのではないでしょうか。

清らかな水の氣漂う多伎神社は、そのような思いを僕に抱かせたのでした。

ちなみに多伎神社、姫神が主祭神ですが、千木は出雲の縦削ぎとなっていました。

なんと多伎神社を訪れていらっしゃったのですね!

しかも、私は令和4年9月10日の仲秋の名月を近くの「仙遊寺」の宿坊で観賞した翌日、初めてこの多伎の社に足を踏み入れたのでした。拝殿の鍵が開いていたので、勝手に上がりこみ、祈りを捧げていて、人の気配にふっと振り返ると神社の方が笑っていたのです。それ以来、毎月のようにお手伝いにくるようになったのでした。

今は川の上流が灌漑用のため池になっているのですが、昔はそこに水源があったと聞いています。今も氏子総代は「越智」さんです。

いいねいいね: 1人

多伎神社はとても素晴らしい聖地でした。足を踏み込んだ瞬間、身が清められる思いがします。

僕は、月読みの祭祀には、清らかな水が欠かせなかったのではないかと考えています。水鏡に月を映しとって祭祀はなされたのではないかと。

多伎という社名がずっと気になっています。

伎=クナトであれば、出雲のサイノカミ信仰がそこにあったということなのでしょうか。多伎で思い浮かぶのは、宗像家の姫で、八千矛王に嫁いだ多岐津姫ですが、あまり関係性はなさそうですね。

ともあれ、多伎神社はまた足を運びたいと思っている神社のひとつです。

いいねいいね

越後国二ノ宮の二田物部神社ですが、あのあたりで他に古い家系は少し北に行った所の多岐神社だそうです。

新潟には物部神社があと2つはあり、片方の地名が久米になっています

何と佐渡にもw

上越を入れると五つもありますので意外に物部神社王国だったりします

配置的には諏訪神社の多さから言っても長野から流れてきた説の方が強そうですが

多岐神社になると新潟はさらに数が多いです。

端っこの村上市あたりは密度が濃いですね

なんだかんだで多岐神社と物部や越知は関係がありそうな気がします

いいねいいね: 1人

多岐ってなんで多岐なのでしょうね。多岐津姫はそれは立派な姫神ですが、単独で祀られるほどメジャーではない。別の方面から多岐につながるものがあるんですかね。

愛媛では越智の祖が物部であるような伝わり方をしているんですよね、そんなはずはないのですが。

東征の時に立ち寄った四国で、そのまま居着いた物部もいるようですし、もともと両者は交流があったと思われます。アチメワザ、これはヲチメワザだと僕は思っていますが、物部の魂鎮祭に非常に似ています。白川家の伯家神道にも通ずるのではないでしょうか。全てのオリジナルは越智家にあると思います。

いいねいいね

若干睡眠不足だったんでしょうか。フスベ岩をスケベ岩と読んでしまって何や〜スケベって何や〜⁉️🐥寝ぼけとる…

いいねいいね: 1人

いや、きっとエッチな岩だったんでしょうね。

フスベ岩までは道なき道の1時間ほどの登山になるそうですが、遭難覚悟で見てくれば良かった、とねこさんのコメントを見て後悔しています😁

いいねいいね: 1人

遭難⁉️🦑

いいねいいね: 1人