竹葉瀬ノ君が親元を離れ、息長姫の養子となるべくたどり着いた敦賀。

その北、約40kmのところにも越知の名前がありました。

福井県越前町にある「大谷寺」、ここは「越の大徳」泰澄が11歳のとき(692年)に創建したといわれる寺院です。

本尊は、白山信仰諸仏で最古の十一面観音菩薩・聖観音菩薩・阿弥陀如来の三所権現本地仏となっています。

この龍宮を思わせる真っ赤な寺門の奥に

一つの社殿があります。

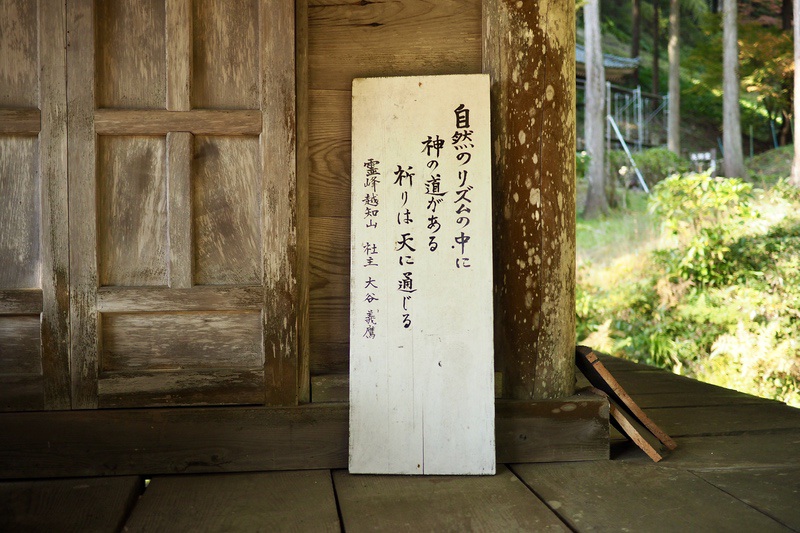

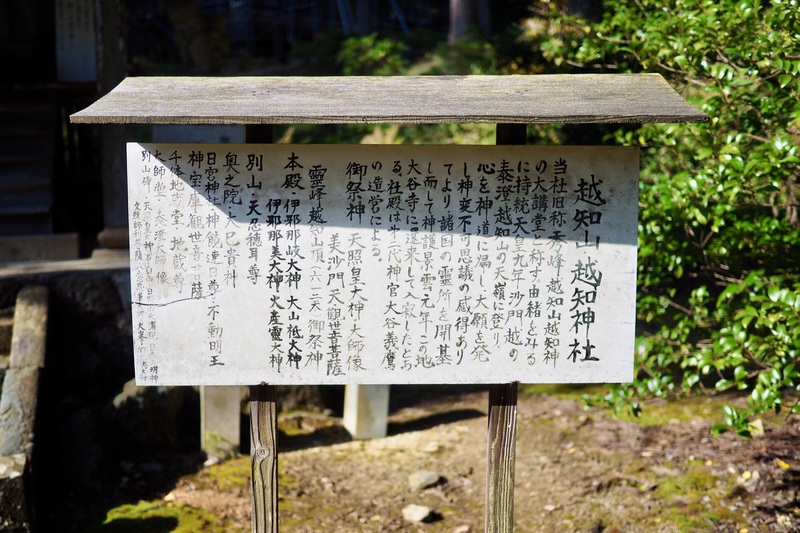

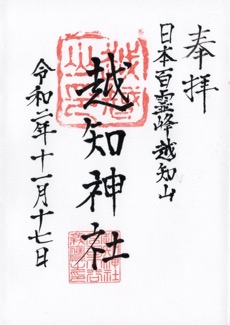

越知山 越智神社、古びてはいますが、丁寧に修復・管理がなされている様子が伺えます。

この社殿は遥拝殿。

背後の越知山山頂に、本社が鎮座していました。

車を走らせ越知山(おちさん)山頂へ。

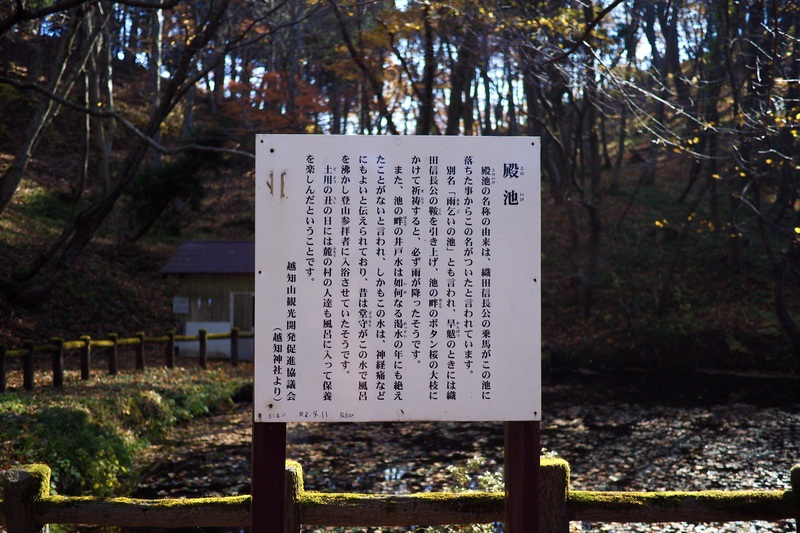

山頂にある境内の脇に「殿池」(とのいけ)と呼ばれる池があります。

織田信長の乗馬が落ちたことが由来とされている池で、

池の奥ではこの霊水をいただくこともできます。

秋の訪問でしたが、落ち葉が浮かんでそれなりに美しい。

自然の木をそのまま使った、味のある鳥居が出迎えます。

越知山は泰澄がこもって修行にあけくれた山。

泰澄(たいちょう)は天武天皇11年(682年)に越前国麻生津(福井市南部)の豪族・三神安角(みかみのやすずみ)の次男として生まれました。

幼いころより神童の誉れ高く14歳の時「越知山で修行せよ」と神託を得て越智山にのぼり、十一面観音を念じて修行を積んだと云います。

鳥居を上ったところにある建物は「日宮神社」で、不動明王を祀ります。

元は「護摩堂」で、神仏習合期の名残を残しています。

横に連結する建物は「室堂」で修験者の宿泊所でしたが、現在は社務所となっています。

さて泰澄ですが、霊亀2年(716年)に夢で虚空から現われた女神に「白山に来たれ」と呼びかけられ、翌年の養老元年(717年)、前人未到の白山登拝を成し遂げ、妙理大菩薩を感得し開山したのだと伝えられます。

泰澄36歳のときでした。

養老3年からは越前国を離れ、各地にて仏教の布教活動や病気平癒の祈願を行なったとされ、時には大流行した天然痘を鎮めるなどの功績を残しています。

天平宝字2年(759年)、泰澄は越知山に帰って大谷の仙窟内に籠り、神護景雲元年(767年)、86歳で入寂しました。

室堂の右手に気の遠くなる階段があり、その上に越知神社・本社が鎮座していました。

越知神社参拝の前に、その先に続く坂道を登ります。

そこにコンクリート製の社殿があります。

これは「別山神社」で天忍穂耳尊を祀ります。

越知山三所大権現の二の宮にあたり、大谷寺に移された泰澄越知大権現の一つ、聖観音を祀っていました。

そばにある石碑群は「別山碑」と呼ばれ、さまざまな神仏の名が刻まれています。

この碑は多くの信仰の方が献上したもので、当地が古くから山岳信仰の霊山であつたことが偲ばれます。

別山の先には無骨な電波塔が立っており興をそがれますが、暮らしのためにはやむ無しなのでしょうか。

別山から降ってくると、改めて鳥居の前に立ちます。

これが正式な参拝ルート。

真っ直ぐに光が降り注ぐ先に、威厳を放つ社殿が鎮座します。

標高612mの霊峰越知山頂に坐しますのは、祭神・伊邪那岐大神、伊邪那美大神、大山祗大神、火産霊大神。

こちらの建物は拝殿で、

裏に回ると本殿が建っています。

本殿、拝殿共に107代後陽成天皇の慶長年中に、越前松平家宗家初代の「結城秀康」(ゆうきひでやす/ 松平秀康)によって再建され、今日に至るまで一度も火災に遭っていないそうです。

その後数回に渉り、修築はなされていますが、実に一千年前の時を伝える建物となっています。

それにしても冬はそれなりに積雪もある山中で、よくぞこれだけのものを維持してきたものです。

そこには、現在ある方のご尽力があったことも知ることができました。

室堂に戻ってきました。

この日は運が良かったのか、社主で第二代神官の大谷義鷹さんが社務所にいらっしゃいました。

大谷さんはとても気さくな方で、ぶらり訪れた僕にお茶とお菓子でもてなしてくださり、小一時間ほどいろいろなお話をしてくださいました。

この出してくださったお茶に使用している水が「御膳水」、殿池の隅にある井戸から汲み出したもので、泰澄が祈願し湧出したと言われている霊水だそうです。

別名「若返りの水」と呼ばれ、次のような話も伝わっているとのこと。

「大男という名の人がおり山奥で木を切っていた。のどが渇いたので大木のうろの中に溜まっていた水を飲んだ。その味は清淡で世の水と異なっていた。この水により彼は数百年の寿命を得た」と。

この山がどこの山か、それは越知山のことであると云われていると大谷さんは話されます。

越知山は、泰澄大師よりもっと古い時代から霊山として信仰されていたのであり、それだからこそ泰澄大師はまずこの山に登って修行したのだと。

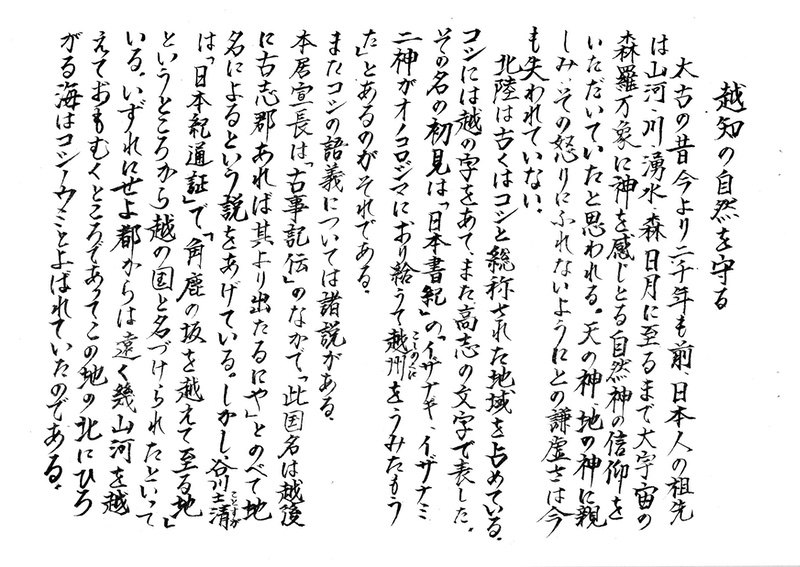

越知山の「ヲチ」とは古い言葉で「若返る」ことであり、万葉集では音読みで「越知」、訓読みで「変若」という字を当てている。

また伝統的な若返りの水のことをヲチ水といい万葉集では「越水」あるいは「変水」と書いている。

その話を聞いて、僕はふと思い出しました。

福岡久留米大善寺の玉垂宮に伝わる水沼氏です。

月には生命の大源で不老不死の水「変若水」(おちみず)があるという思想があり、神の禊を介添えすることでその水を地上で受けとることのできる巫女が「水沼」なのです。

これはどういうことか。

つまり伊予国の越智氏は豊家と敵対関係などではなく、豊家と姻戚関係を結ぶ家であり、水沼氏と同様に月神から霊水を受け取る巫女を輩出した家系だったのではないか。

それであれば、越智家の常世織姫(とこよおりひめ)とは変若(ヲチ)の巫女であり、豊玉姫の皇子・豊彦に嫁いだというのも自然な流れになります。

そして常世織姫と共に越智家の一族が豊彦に付き従い上毛野国に至り、竹葉瀬ノ君を世話して居多から敦賀を経て、ここ越前に落ち着いたという流れも見えてきます。

改めて殿池を見てみれば、変若水が湧くというそれは正しく月神を映しとる水鏡の池です。

変若の巫女がここで、月神の祭祀を行なうさまが目に浮かぶようでした。

さて越知山の案内図を見ると、奥の院というのがあります。

大谷さんにしばしお別れを告げて、奥の院を目指してみました。

緩やかな坂道を登っていきます。

「神宝庫」と書かれた社殿があります。

観世音菩薩が祀られているそうですが、かつて山頂の奥の院が女人禁制であったころは女人堂であったと云います。

再び歩きます。

降って登って、

十数分歩いたところに奥の院が見えてきました。

奥の院の前面の開けた場所に、

「臥行者(ふせのぎょうじゃ)の旧跡」という場所がありました。

泰澄大師の弟子、小沙弥の行場であったと伝えられています。

小沙弥は伏せながら修行したことから臥行者と呼ばれ、浄定(きよさだ)と共に石川県の能登島から大師を慕い来て、片時も離れずに仕えていたと云われています。

またこの場所は、白山の遥拝場であったようです。

612.8m、真の越知山山頂に燦然と鎮座する

越知神社・奥の院。

祭神は大己貴神。

そうなぜかここでも大名持、出雲の王を祀っているのです。

豊家・越智家には出雲の血が濃く流れていたということでしょうか。

或る人が「何を以て行者と称すべき」かと問い、小沙弥が答えました。

「行に二種、一に身の行、二に心の行、 汝の責ざるところは心の行なり。人苦の寒風に当たり、罪障の雷に臥して阿字の大空を仰ぎ、 大日の光照を見る。荳、心行の微趣にあらずや」

それを聞いた問者は実に感服したということです。

三度室堂に戻ると、変若水のお茶を淹れて、大谷義鷹さんは僕が戻ってくるのを待っていてくださいました。

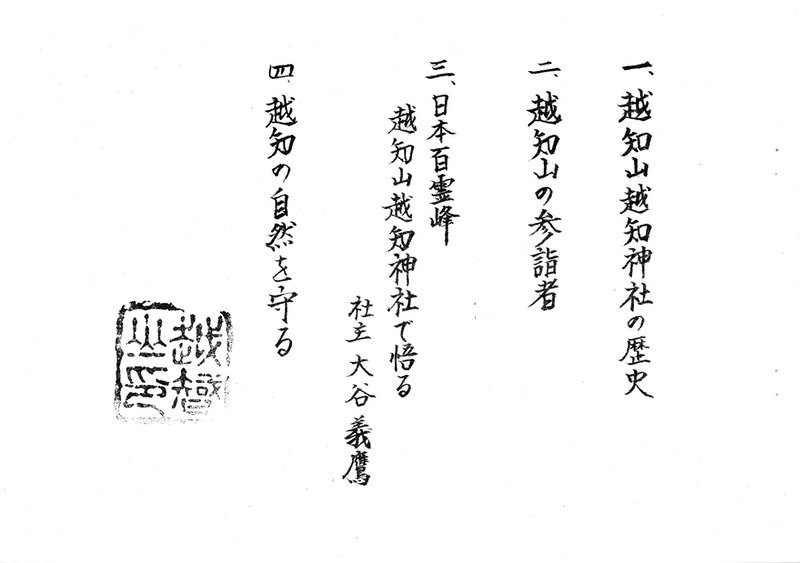

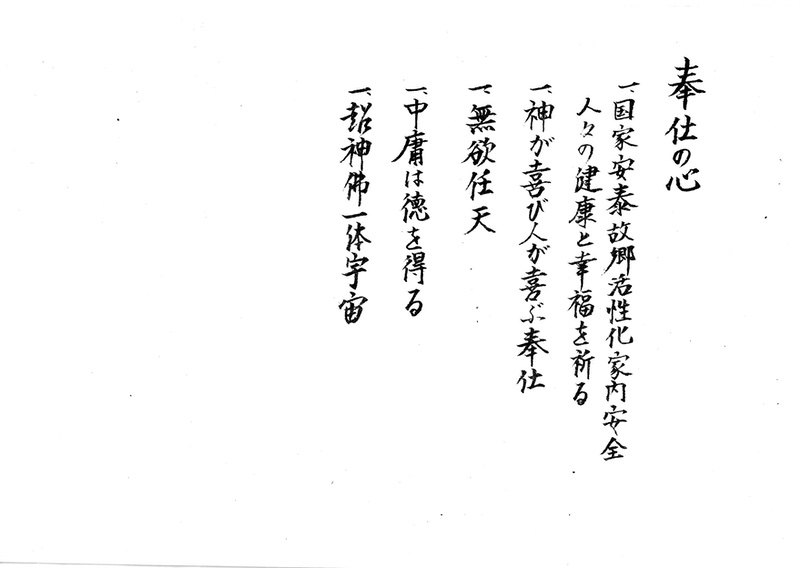

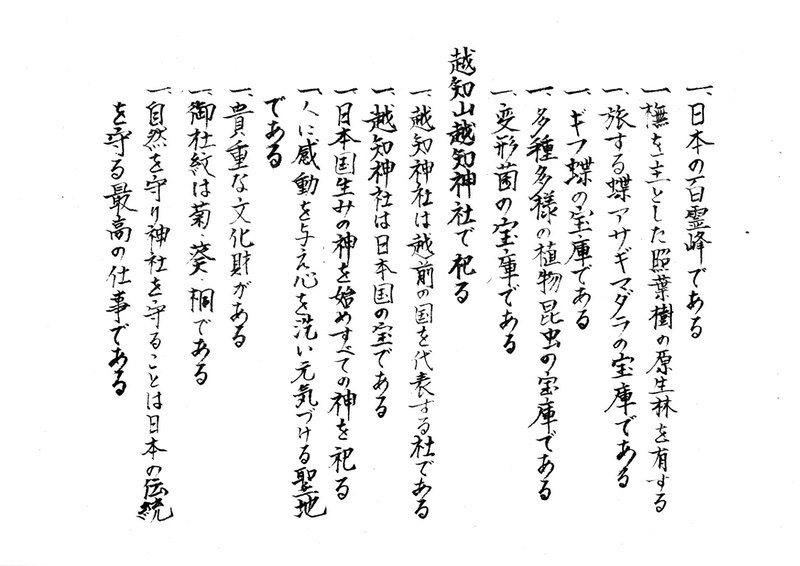

そしていくつかの手製の貴重な資料を手渡してくださいました。

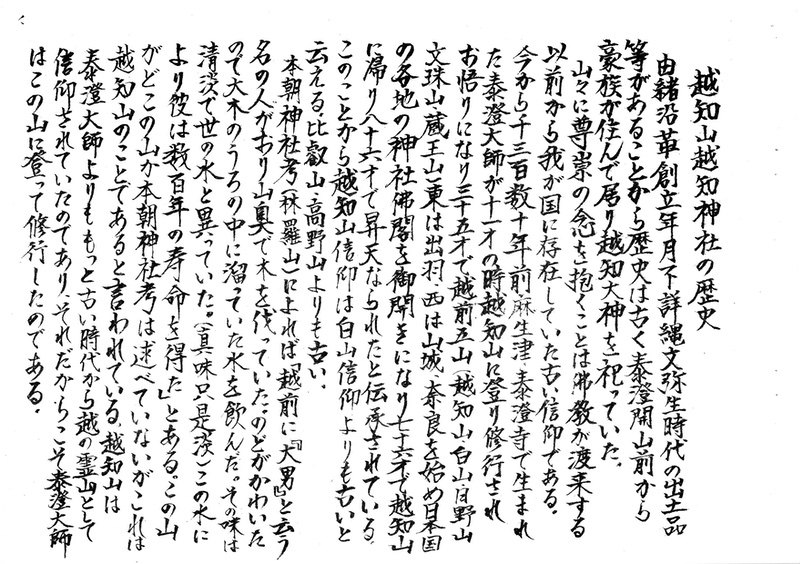

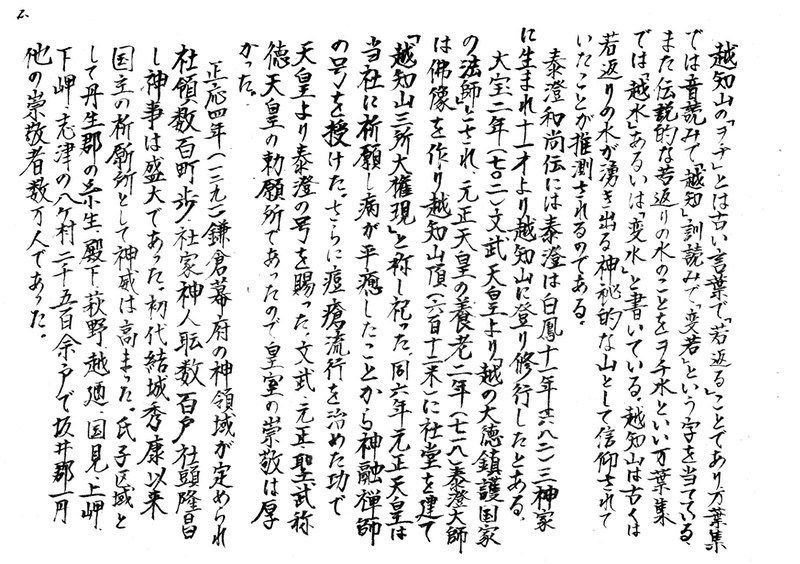

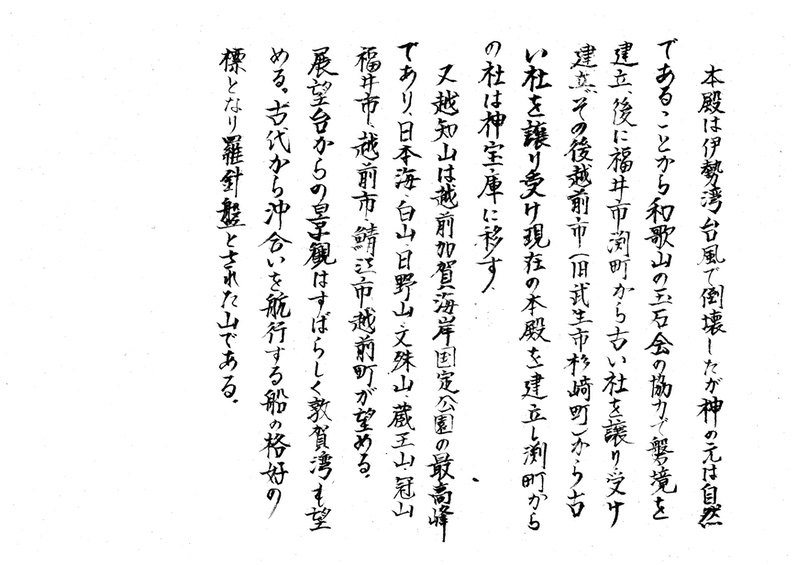

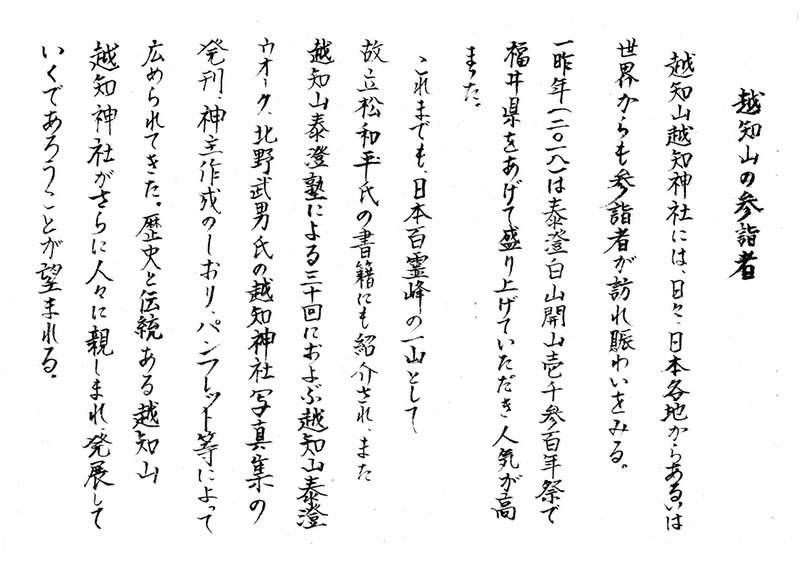

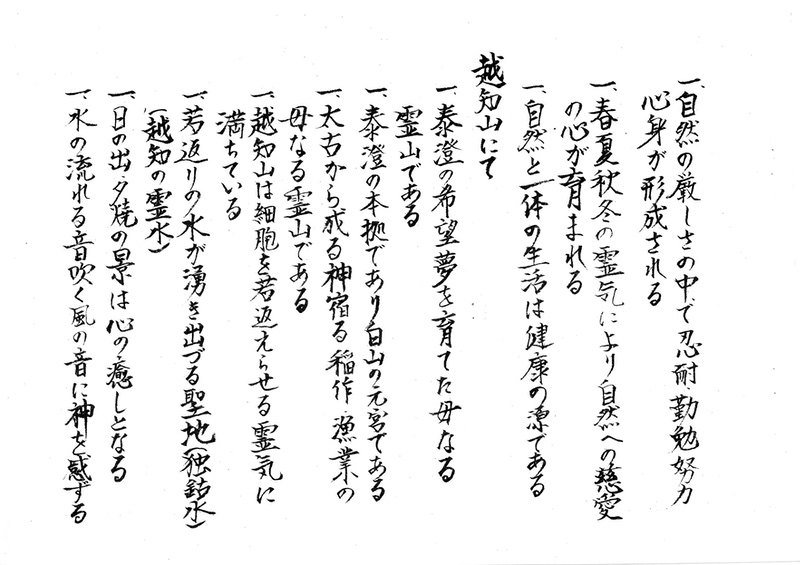

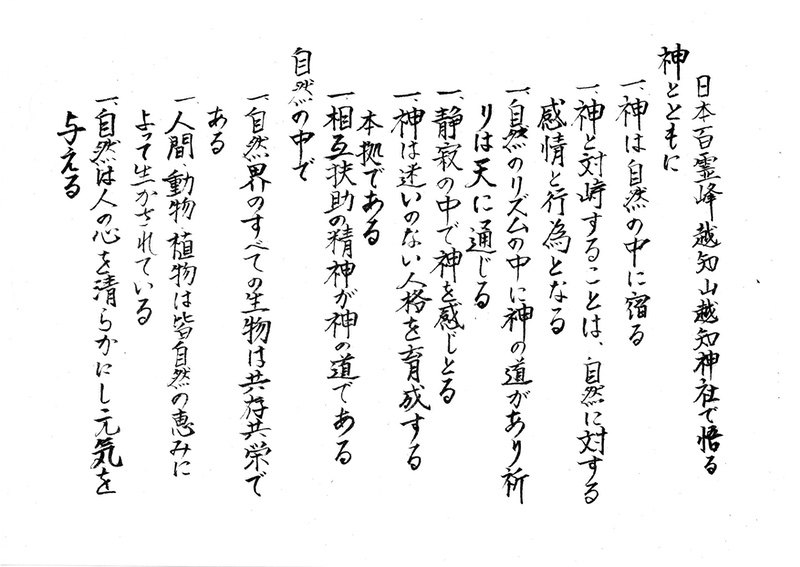

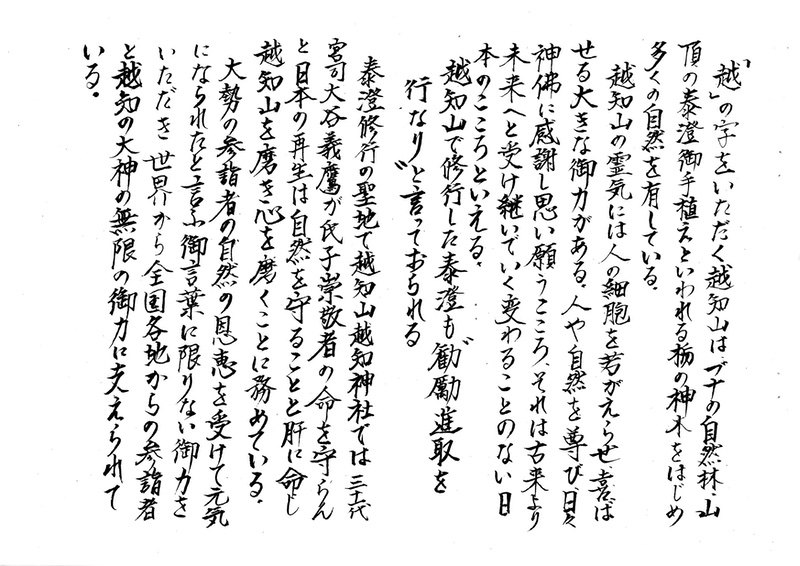

そのひとつの御由緒にあたるものを勝手ながら掲載させていただきました。

大谷寺の社殿もそうですが、大谷さんはこの越知山の社殿の数々を、コツコツと修繕して維持されているのだそうです。

また毎月の越知山の風情を書きしたため、印刷して参詣者に配ったりされているようです。

この方こそ奉仕の方であると、心から敬服して、越知山を後にしたのでした。

神社巡りする前に色々調べてから行くのですが、先般の二田物部=越智で調査をしてみました。

いつもこんな感じで下書きを作って訪問しています。

越智氏に関して(越智氏からは伊藤博文が輩出)

https://genbu.net/内で越智で検索:異常な程長野県に越智最澄+白山の投影が強いことが判明

長野県は白山神社のメッカ(岐阜に次ぐ?)

サンカ=被差別階層=白山神社とのイメージも近い

代表地名:奈良県高市郡高取町大字越智

代表地名:愛媛県今治市(越智郡)(越智郡に限ると、大社は二つと記されているのだが、大山祇・姫坂・多伎の三社に名神大社とあり)

神社名:越智神社

神社名:三島神社 大三島祝=越智氏

神社名:小内神社

摂社例:愛媛県今治市古谷乙47:多伎神社

「・」は重要なマーキング

・越智神社:福井県丹生郡越前町大谷寺84-1

越智神社:長野県須坂市幸高字屋敷添389:武田菱(割菱紋)小笠原氏などに近いのかもしれない

越智神社:長野県中野市大字越字屋敷添746(その昔越智山という山があったらしい・近くに高社山あり)

小内神社:長野県長野市若穂綿内字森5908(式内社・越智神社の論社の一つ。また、式内社・小内神社の論社でもある古社。)

小内八幡神社:長野県中野市安源寺字石原572 庄内=小内の解釈アリ

欅原神社:(小内関連)長野県上高井郡小布施町大字都住字三毛282(小内神社の論社の一つ。)

小川神社:(小内関連)長野県上水内郡小川村大字瀬戸川18314(小川神社に比定されている古社。小根山の同名社を里宮、当社は奥宮と考えられるが、現在、それぞれの小川神社は独立した神社となっている。)

諏訪神社(越智関連):長野県長野市若穂綿内字清水2351(当社は式内社・越智神社の論社・小内神社の古社地らしい。)

宮王神社:(越智関連)長野県長野市若穂棉内字山崎3424(一本諏訪梶)式内社・越智神社の論社・小内神社の古社地。

天津石門別神社:奈良県高市郡高取町大字越智字大西85 当地は越智氏の本貫にあたり、越智氏が九頭神を戦場の守護神として祀ったことにより当社も九頭明神と称するようになったらしい

・大山祇神社:愛媛県今治市大三島町宮浦

古文書:『大三島記文』『三島宮社記』

三島神社の総本山であり、日本総鎮守とも呼ばれる神社。大三島は古くは御島と書かれ、後に三島となり、大三島となったらしい。また、三島神を奉祭するが故に、大三島となったとも。

・大浜八幡神社 ( 越智氏発祥の地とも言われる 愛媛県今治市大浜ノッコ577)

五條先生は、長野県の越智神社いかれていますが、かなり重要な処を回っていたことになります。

いいねいいね: 1人

本当ですね。僕はいつも気になったところをマイマップにピン刺ししておいて、ざっくり回ってから調べていく感じです。

伊藤博文って越智氏だったんですね。

いいねいいね