大阪府八尾市に「恩智神社」があります。

恩智神社は「おんじじんじゃ」「おんぢじんじゃ」「おんちじんじゃ」などと呼ぶようですが、、、

『越智神社なんじゃないの、コレー!!』ってことで行って参りました。

大阪の住宅街の、その奥の丘に鎮座する恩智神社は、更に更に長い階段を登らせ、僕のヒザに深いダメージを与えてきます。

そうしてガクブルしながら拝殿までやってきたのですが、激しく波打つ胸の動悸は、期待に膨らむトキメキなのか、はたまた中年の悲哀か。

うっさー、♪───O(≧∇≦)O────♪

キタ~ン!!

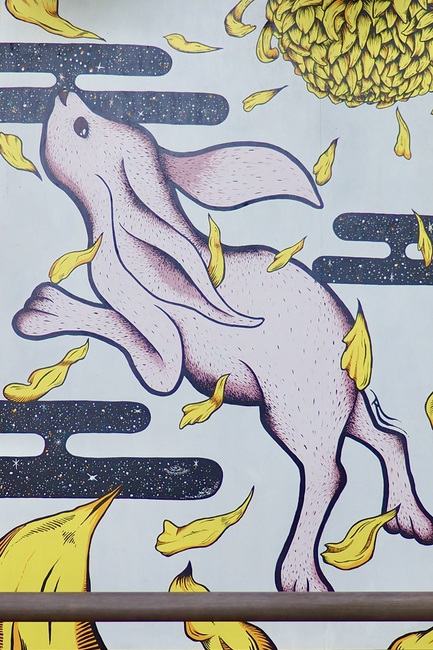

なんとまあ、恩智神社の神使は、うさと、

龍。

ラビッツ、ェン

ドラグン。

うさと龍、ガチキター!!!

これはもう越智確定か!

と思ったのですが、う~むやはりなかなか、すんなり解決とはいかないようで。

当社創建は不詳。社伝となる「恩智大明神縁起」では、神功皇后の三韓征伐の際に住吉神・恩智神が現れて皇后を守護したので、恩智神は高安の七郷を賜ったとされています。

また現在の社側では、雄略天皇14年頃の創建としているそうです。

住吉神=恩智神ってことは、オリオン座の三つの星神は越智系ということでしょうか。

いやいや、住吉神は秦族の、どちらかといえば物部寄りの神だと、僕は考えています。

では、越智=物部なのか、いやいや、いやいやいや、いやいやいやいや。

確かに、越智家発祥という愛媛の「大濱八幡大神社」は、物部族との関連を残しています。

しかし僕は、真祖としての越智族はもっと古い時代から、四国を中心に勢力を有していたと思うのです。

さらにもうひとつ、社伝では奈良時代の天平宝字年間(757-765年)に藤原氏によって氏神の「天児屋根命」が当社に分祀され、摂社として社が建立されたと伝えています。

それが宝亀年間(770-781年)に「枚岡神社」に、次いで「春日大社」へと遷座したことから、当社を「元春日」と位置づけているそうです。

天児屋根(あめのこやね)が藤原の神となっていることについては、壬申の乱以前の話から始めなければなりません。

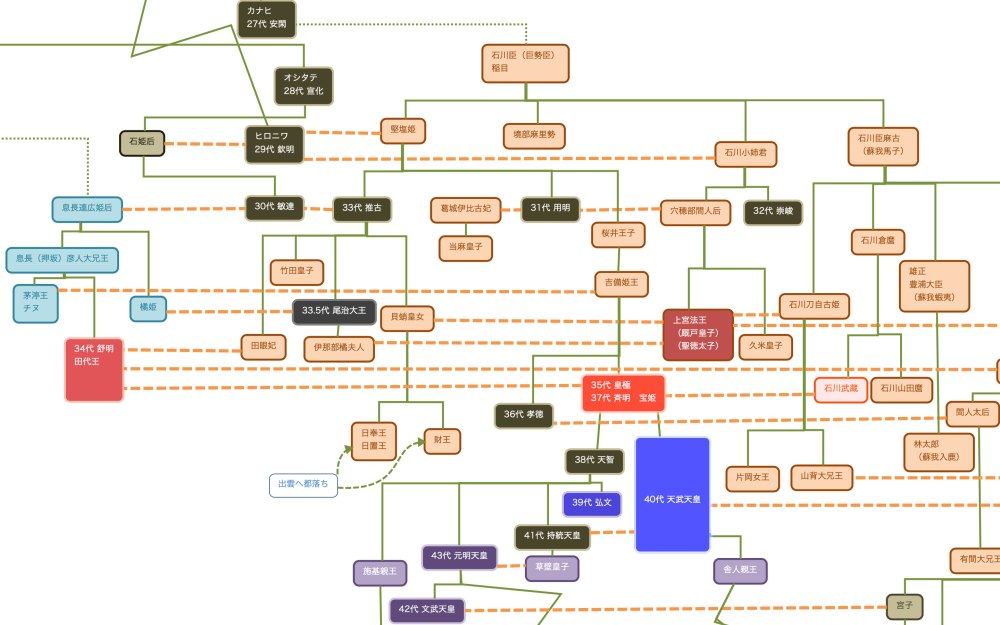

壬申の乱の遠因は、宝姫の離婚と舒明大王との再婚にありました。

宝姫は石川臣麻古(蘇我馬子)の孫にあたる石川武蔵と結婚し、大海人彦(おおあまひこ)を儲けていました。

626年8月に大和の大豪族である石川臣麻古が病床に伏したとき、彼の病状回復を祈願するため、関係する者1,000人が出家しました。その様子を見ていた息長家の田村王は、戦慄し、「私が大王になるには、石川臣家を滅ぼす必要がある」と考えました。

石川家が後押ししていたのは上宮法王(聖徳太子)の子、山背王であり、実力と人望から次期大王は彼であろうと多くの者が思っていたのです。

このことを、田村王は信頼する中臣御食子に相談することにしました。当時、中臣家は忌部家を抑え、宮中祭祀役の家柄となっており、鎌足を養子に迎えていました。

中臣家の先祖は辰韓の渡来人、天之日矛(あめのひぼこ)であり、息長系の一族でした。彼の一族は河内国(大阪)に枚岡神社を建て先祖の天小屋根命を祀りましたが、その名が小さな屋根と示す通り、有力な家柄ではありませんでした。

御食子はさらに自らの地位を磐石にする上で、石川家は邪魔な存在であると考え、田村王に息長家の宝姫と結婚し、息長派をまとめることを進言します。

そして石川家の大物を一人ずつ誅殺することを勧めたのです。

こうして中臣御食子の謀略通り、石川武蔵と宝姫は離縁させられ、宝姫は田村王と再婚し、念願叶って628年3月、田村王が舒明大君となったのです。

再婚して生まれた葛城皇子は、やがて中大兄となり、次期大君になる資格ができました。

しかし宝姫は舒明大君の次に、皇極大君として就任してしまいます。すると大君の皇子である大海人皇子にも、大王になる資格ができました。しかも彼にはその才能がありました。

そこで中大兄皇子が天智大君となると、年上の大海人皇子の協力を得るために彼を皇太兄とし、自分の4人の姫を大海人皇子に与えました。

天智大君は、次は大海人皇子が大君になることを最初は認めていたのですが、ところが妃が生んだ大友皇子が優秀であったので、彼は息子に位を譲りたくなりました。

天智10年に、天智大君は大友皇子を太政大臣とし、大海人皇子は近江宮廷から離れて吉野へ去り、仏道修行をすることになります。

その2か月後に天智大君が没し、大友皇子は近江京で弘文大君となりました。そして翌年の6月、ついに大海人皇子が反旗の狼煙をあげ、壬申の乱が起きるのです。

この時、大海人皇子側に付いた豪族は、多臣品治(安万侶の父)や、太安万侶、大伴吹負、紀巨大音、阿曇稲敷、忌部子人らでした。

対する息長系である弘文大君には、中臣(藤原)金と物部日向、物部麻呂らが付きました。

出雲国造の北島家は藤原氏に頼まれて、弘文大君に加勢しました。

つまり壬申の乱とは、飛鳥時代に石川臣側だった豪族と、一方、息長系大君に近い中臣(藤原)軍、及び物部軍との戦いでもありました。

結果は大海人皇子側の勝利となり、彼は「飛鳥浄御原宮」(あすかのきよみはらのみや)で天武天皇として即位します。

中臣(藤原)鎌足は、斑鳩寺を焼き、石川家の人間を誅殺してきました。彼を憎む豪族が大勢、大海人皇子側に付いたのが、壬申の乱の勝敗に大きく影響をもたらしました。

壬申の乱に敗れた藤原一族は、弘文帝を連れて関東に逃れました。

このような流れで、中臣(藤原)鎌足の家系が息長家と婚姻し、小屋根命という天之日矛の子孫を氏神とするようになったのです。

恩智神社の本殿は2社あり、「大御食津彦大神」(おおみけつひこのおおかみ)と「大御食津姫大神」(おおみけつひめのおおかみ)が並んで祀られています。

天之日矛を祀る但馬国一宮「出石神社」(いずしじんじゃ)は、社記『一宮縁起』によると、谿羽道命(たにはみちのみこと)と多遅麻比那良岐命(たじまひならきのみこと)が祖神の天日槍を祀ったことに始まるとしています。

そして天之日矛は麻多烏を妃に迎え、以後子孫は但馬姓を名乗り、田道間守へと続きます。ところがある時突然、息長(おきなが)を名乗る姫が彼の系列に現れます。「息長帯姫」、そう神功皇后です。

『古事記』の「応神天皇記」では、天之日矛の子孫である葛城之高額比売が息長宿禰王の妻となり、息長帯姫を産んだとしています。

息長宿禰王は開花大君、彦坐大君に連なる人物だとされていますが、「息長」という名前が僕は気になっています。

息が長いとは、不老長寿に通じる名のように思われ、変若水(おちみず)の関連も感じさせるのです。

息長帯姫が越智族の血を濃く引く者であったとしたなら、彼女が二韓(三韓)征伐の道中で干珠満珠の儀式を行えたこと、また豊彦の子孫である竹葉瀬ノ君を養子に迎えられたことの理由が見えてきます。

「恩智大明神縁起」にある、神功皇后の三韓征伐の際に住吉神・恩智神が現れて皇后を守護したので、恩智神(越智神)は高安の七郷を賜った、という話も辻褄が合います。

恩智神社の旧社地というのが西方の天王の森(現在の御旅所)にあり、そこは弥生時代中期の恩智遺跡として知られ、恩智神社の創祀との関連性が指摘されています。恩智神社を旧社地から現鎮座地に遷座したのは、南北朝時代初期頃の楠木正成に従った、恩智左近だと言われており、恩智城を築城した際に城が神社を見下す形になったため遷座したと伝えられます。

楠木は越智姓であると言われており、その部下の名が恩智左近というのも、とても意味深く感じます。

恩智神社の本殿2社の間にはひっそりと、春日辺神を祀る末社「天川神社」が鎮座しています。

この春日辺神とは近郊の「天照大神高座神社」の春日戸神のことと見られており、2社間の関係が推測されています。

天照大神高座神社は神名帳に「河内国高安郡天照大神高座神社ニ座、並大月次新嘗、元号春日戸神」と記されていることから、かつては「天照大神社」と「春日戸神社」の、別の神社であったと考えられており、祭神は「天照大神」「高皇産霊大神」、別に「伊勢津彦命」「伊勢津姫命」を祭神とするとWikipediaにあります。

以前、天照大神高座神社に参拝した時には、伊勢津彦・伊勢津姫の名は見当たらなかったように思いますが、春日辺神=春日戸神が伊勢津彦・伊勢津姫と関係しているとすれば、あるいはこの夫婦神は恩智神社祭神の大御食津彦・大御食津姫のこととなるのではないでしょうか。

「ミケツ」とは食物神であり、稲荷神に通じる神です。

現在の神社側でも、大御食津彦命は天児屋根命の後裔、大御食津姫命は豊受大神(豊来入姫)と同じであるとしており、やっぱり恩智は越智ではないかと思われるのでした。

narisawa110

トヨと太田氏の関係で検索したらここがヒットしました。ww

「大御食持命と豊来入姫」で検索。

>大御食津彦命は天児屋根命の後裔、大御食津姫命は豊受大神(豊来入姫)と同じであるとしており

とあります。確か富士林先生の本だと、太田タネヒコの息子に実質二代の大王があり、大御食持命が出ていたような?

いいねいいね: 1人

おお、そうでしたね!

いいねいいね

しかし、太田田根子もカリスマ性のある巫女は欲しかったでしょうから、ありうる話かも知れませんね。

いいねいいね

narisawa110

ああ、ここだ。ここでヒボコ系が中臣と混同が始まったのかと。

→「中臣家の先祖は辰韓の渡来人、天之日矛(あめのひぼこ)であり、息長系の一族でした。彼の一族は河内国(大阪)に枚岡神社を建て先祖の天小屋根命を祀りました」

大元本には二つの説があり、①中臣は八井耳系で、伊予国か、もしくはタテカシマの後に関東で多臣家と分化したと。②もう一つは卜部家の分家と。

つまり、①だとナカトミの母系がヒボコで、籠神社が密かに祀る出雲大神と同じで、母系尊重と息永系の皇室憲章の意味でコヤネが生まれたのではと。つまりコヤネは壬申の乱前後で生まれた神様で、箔が足りなかったのでミカヅチを関東鹿島か、もしくは枚岡神社から引っ張ってきたと。

籠神社と違って母系を隠さなかったが為に混同が始まったのかもしれないですね。確かにヒボコはスサ族に食い込んだとありますが、人麿の冷遇を見れば分かる通り、氏素性が全ての古代社会においてヒボコは別格でおかしいと思って居ました。

男系がミカヅチ、母系がヒボコの神社が春日社のスタイルなのかと。

いいねいいね: 1人

この恩智神社も中臣も、複雑で分かり難いですね。

なぜヒボコが優遇されているのか。母系でしぶとく歴史に名を残す流れは、越智に通じているとも思えます。

いいねいいね

narisawa110

なんにせよこの辺りの神社ですが大彦がいたと思われる痕跡を感じます。

枚岡駅の辺りから東の山までは出雲井地積で、その中に枚岡神社奥社があります。出雲井という使い方そのものが眞名井と対になる様な同じ使われ方の様な気がします。

枚岡駅から東には暗越街道があり、国道308号とこの街道がそのまま富雄丸山古墳にまでつながって居ます。

出雲井姓を調べると岡山が多いですが、諏方系の人が変化したという考え方がある様です。しかし、確か唯一の瀬戸内海あたりの布施神社は岡山か広島にあります。

出雲井さんの名前を調べると諏訪よりは大彦を思わせる分布になって居ます。

いいねいいね: 1人

出雲井さんて苗字があるんですね。

出雲井さんも大彦ですか🤔

いいねいいね

壬申の乱。。真相はこうだったのですね。なるほど。。。

ここで天児屋根命と中臣がつながるわけなんですね。

私の妄想はなんか違っていたようです。。

なぜか、天智天皇や中臣(もとは出雲系ですよね)は行い的にどうも好きになれないのですけど、大友皇子は悲劇の人というイメージがありました。

いいねいいね: 1人

大友皇子が優秀な人で、本来なら多くの人に慕われる大君になれたはずでした。父親と祖母の業が、彼を殺したと言えるのかもしれません。

いいねいいね

卯年生まれの私はここの御朱印帳が欲しくて、大阪の行きたい神社を何社か飛ばしてここへ訪問しました。

懐かしい場所です。

五条さん、そろそろ由井正雪出ますかね?告知待ってます。

いいねいいね: 1人

8まんさんはウサ人でしたか。ここの階段もキチーですね。

由比正雪本は諸事情により、発売はかなり遅れそうです。良い本が書けたことだけは自負しておりますので、気長にお待ちいただけると幸いです。

いいねいいね