「姫様」「姫さま」

名草の民たちがあつらえた、真新しく、真っ白な着物に袖を通す。

しゃなり、しゃなりと、歩くたびに、かんざしの飾りが音を鳴らす。

「姫さま…」

皆、目に涙を浮かべ、天を仰ぐ者、地に伏する者、中には我が裾にすがり付く者もおる。

幼子が名草で採れた花を手にして、わらわの下にあゆみくる。

身をかがめると、幼子は結いあげたわらわの髪に、その花を差した。

よい。

皆のもの、そう悲しまなくてもよい。

贄となる我が身は朽ちようとも、この血は名草の地となって、そなたらを千代に見守ろう。

「皆の者、顔を上げ涙を拭きなさい」

わらわは集まった者たちの顔を、一人一人見回した。

「これはわらわが最後の中言ぞ。よいか、決して大和の新しき大君に逆らってはならぬ。イツセの子らも、もう名草の民であるから、彼らを守り生きるのだ。強き名草の民たちよ、わらわの後追いも、大和への叛逆もゆるさぬ。わらわの血を吸った大地で、したたかに生きてゆくのだ」

涙の止まらぬ名草の民たちの中を、わらわは歩む。そして大和からやってきた物部の兵に腕を掴まれ、処刑の地へ連れてゆかれるのだ。

荒れた地面にわらわは跪かされ、すぐに首元へ鋭い刃が振り下ろされるのであろう。

しかしどうであろうか、乱暴に髪を引き上げられた顔の先には、どこまでも青く澄んだ空に、白い雲が、幼い頃に母から聞かされた物語のようにふわりと浮かんでいた。

その空がとても美しくて、懐かしくて、意識が途切れるその刹那でさえ、わらわはきっと笑みを浮かべていたのだった。

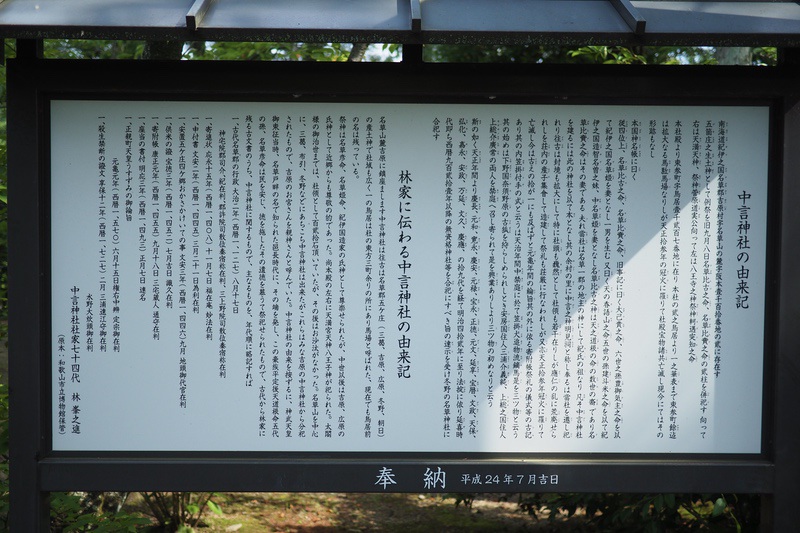

和歌山市吉原地区、名草山の東北麓に鎮座の「中言神社」(なかごとじんじゃ)を訪ねました。

住宅街の細道を抜けた先にひっそりと佇むこの神社は、他の中言神社に分社してきた大元として、最も古い中言神社の本社であると考えてられてきました。

祭神は、「名草姫命」(なぐさひめのみこと)と「名草彦命」(なぐさひこのみこと)。

「中言」とは神と人との「中」をとりもって「言」を伝えることを表しており、神託の巫女としての性質を帯びた名草姫を、より強く意識させる社名となっています。

朝の清々しい境内では、氏子さん達が清掃活動をされていました。

祭神の名草姫は、日本書紀の「6月23日、軍、名草邑(むら)に至る。則ち名草戸畔という者を誅す」という一文をとって、初代天皇東征の際に天皇軍と戦って敗れた名草戸畔のことである」と語られていますが、実際は小野田寛郎氏がいう「宇賀部神社」(うかべじんじゃ)宮司家に語り継がれてきたという口伝「名草戸畔は負けていない」「神武軍は名草軍に撃退されて仕方なく熊野に行った。しかし最終的に神武が勝利し天皇に即位した。そのため名草は降伏する形になったが、神武軍を追い払った名草は負けていない」「名草戸畔は殺されたのではなく戦死した」という話の方が正しいと言わざるを得ません。

物部本家の当主・イツセは、大軍を率いて和歌山・紀の川河口から大和を目指す計画を立てますが、河口に上陸したとたん、大彦率いる大和の大軍勢と対峙することになります。

やむなくイツセは軍を一時撤退させ、名草山で体制を整えようとしますが、その時、毒矢を受けて、苦しみながら死ぬことになりました。

この時、イツセに向けて毒矢を射させたのが名草戸畔であり、紀伊国国造家の珍彦(うずひこ)が指示したものでした。

当主を失った物部軍は、名草山の麓にイツセの墓を築き、彼の息子たちをそこに残して、再び軍を結成して熊野方面から大和を目指す方針に変えました。

この時、新たな物部軍のリーダーとなったのはイツセの弟らで、稲飯と三毛入野のどちらか分からなかったため、記紀ではウマシマジと記されています。

祭神の名草彦とは、「天ノ道根ノ命五世の裔なり」と記されており、天ノ道根は紀伊国国造家の祖ということなので、「高倉下」(たかくらじ)を指しているものと思われ、よって祭神としての名草彦とは「珍彦」のことであろうと察することができます。

名草姫は珍彦の妻にして、名草地方の女首長、イツセに向かって毒矢を射るよう命じた、名草戸畔のこととなります。

美しい、丸みを帯びた名草山は、まさに女神の神奈備です。

ここで祭祀を営み、神託を名草彦に告げた巫女が、名草姫です。この名草山は古代には、海にぽっかり浮かぶ島だったといいます。

名草山の近辺が湿地帯にになったのは、縄文中期から後期にかけてだそうで、当時のイメージを作ってみました。

こうしてみると、名草山を囲むように、中言神社や名草神社が鎮座しており、吉原地区の当社が本社で間違いないことが分かります。

しかし改めてみると、名草戸畔三社である宇賀部・杉尾・千種の三社が位置的に離れていることに軽い違和感を覚えます。

そして竈山神社の存在感の異様さです。

【竈山墓】

竈山神社には、イツセの墓とされる「竈山墓」があります。

これだけの大きな塚を築けたということは、物部軍の数が多かったことを意味しています。

しかし聖域・名草山のすぐそばに、敵のこれだけ大きな墓を作らせてしまうとは、珍彦も名草戸畔もそれで良いのか、と僕は訝しんでしまいます。

この辺りの気持ちの大きさは、ホヒやタケヒナドリも許してしまった、出雲族由来のおおらかさゆえとしか、説明のつけようがありません。

イツセの墓は、彼の息子たちが当地に残り、守ることにしました。

その残った人数が少なかったので、以後、珍彦らは攻撃してこなかったと、彼らの子孫である橋本家に伝えられていました。

時は過ぎ、高倉下らの子孫は紀伊国の国造・紀伊家となり、日前神宮(ひのくまじんぐう)を創建しました。

そこに祀られた日前大神の祭神は天ノ道根なので、高倉下を祀ったものと思われます。

【日前神社・中言社】

日前神宮は「名草宮」とも呼ばれています。

そこの境内社に「中言社」があり、名草姫と名草彦が祀られています。

【國懸神宮】

物部の本家である「イツセ家」は、そのまま名草地方に住み続けたので、紀伊家とイツセ家は近くに住む豪族同士として、やがて婚姻関係を結び、密接に付き合うようになっていきました。

そしてイツセ家は、日前神宮の横に国懸神宮(くにかかすじんぐう)を建て、イツセを祀りました。物部族は航海の過程で、祭具を大型の銅矛から銅鏡に変更していますので、国懸大神(イツセ)の神体は「日矛鏡」と呼ばれるようになりました。

竈山神社が名草山の麓にあり、今も大きな神域を確保して守られている背景には、出雲族の大らかさを受け継ぐ名草の人々の愛情があったことは、想像に難くありません。

当主の墓を築く敵を許し、親を失った敵の子らを見守ってきたのです。

イツセの子孫である橋本家は語ります。

熊野にたどり着いたイツセの弟らは、八咫烏・三輪の太田田根彦の助けをうけ、大和入りを果たしました。

出雲系大和族の本家・登美家に成り代わろうとした三輪家と、イツセの弟ウマシマジ・物部分家の思惑は一致し、彼らは大和で、本家よりも大きな勢力を築くことになります。

そして物部分家の者は、対抗心から、たびたび竈山の物部本家に対し攻撃をしかけたといいます。

本家は長いこと竃山神社の社家でありましたが、あるとき分家の攻撃に嫌気がさし、妻の実家の「橋本」姓に改称して、ただの氏子になったように見せかけたということです。

このように気位だけが高い物部分家が、当主を無惨に殺されたことだけしか知らず、名草一族が本家を見守ってきたことに気にも止めない彼らが、名草一族に報復を求めなかったはずはありません。

これは僕の完全な想像ですが、物部分家が報復を求めたときに、名草戸畔は自らの命をもって償い、一族を虐殺から守ったのではないでしょうか。

宇賀部神社に、名草戸畔の首級(しるし)を祀ると伝えられるのは、そういうことなのではないかと考えます。

当社は名草戸畔の実家だったのではないでしょうか。

宇賀部・杉尾・千種三社に名草戸畔の遺体分断神話が伝えられているのは、穀物起源説の「ハイヌヴェレ神話」によるものではなく、阿蘇・高千穂地方に伝わる「鬼八」(きはち)伝承や、長野安曇野地方に伝わる「魏石鬼八面大王」(ぎしきはちめんだいおう)伝承と同じように、物部政権による武力行使の史実が元になっているものと思われます。

しかし人々に愛され、敗れた敵をも見守る偉大なカリスマ、名草の姫巫女が流した血がこうして今も、名草の末裔の人たちに安らかな大地を残していること思えば、やはり彼女はハイヌヴェレだったのだと思えてきます。

敗者の歴史の物語は、その大地に記憶されています。

その場所に立って心静かに耳を傾ければ、彼らはそっと真実を語りかけてくれる、そんな気がするのです。

こんにちは。

すごいです。こんなに行きにくそうな神社を全て巡り(もちろん各地でそれをされているのは存じておりますが😅)、ここまでの考察をされるとは。とっても納得いたしました。

名草の人たちが名草戸畔の体を頭・胴・足に分けて祀る……、本を読んだ時、お釈迦様の分骨みたいな感じかな?と思ってみたものの、骨片になっているならともかく、頭・胴・足、というのが何とも生々しく、スッキリしないものがありました。

処刑されて分断されたのであれば、本当は名草の人たちは全身を一つのところに揃えてお祀りしたかったけど、許されなかったのでやむなくそれぞれ置かれた場所で、ということであったのかもしれません。

名草戸畔の存在が富家伝承にきれいにおさまりました。さすがです!ありがとうございます✨。

いいねいいね: 2人

「本当は名草の人たちは全身を一つのところに揃えてお祀りしたかった」

そうかもしれませんね。もしご遺体がバラバラで祀られているのだとしたら、いつか一つに纏め祀られることを望みます。

それにしても、名草巡りは大変でした😅

でも和歌山は何度でも行きたいとことです♪

いいねいいね: 1人