愛媛県松山市居相町に鎮座の伊豫豆比古命神社を訪ねてきましたが、その前に東に1kmほど離れた場所にある「大山祇神社」を参拝しました。

境内入口に大きな伊豫豆比古命神社の幟が立っていますので、境外摂社のようなものでしょうか。

先に当地を参拝したのは、それはここが越智郷と呼ばれ、常世織姫にゆかりがあるのではないかと思ったからです。

境内はのどかな公園になっており、

社殿はとても素朴なものでした。

社紋は三島ですね。

大山祇神社を西へ向かうと、赤い大鳥居があります。

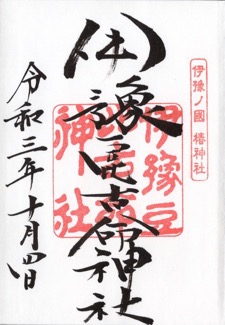

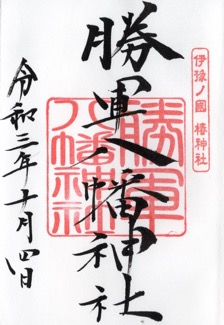

そこから更に西に向かうと「伊豫豆比古命神社」(いよずひこのみことじんじゃ)にたどり着きます。

地元では「椿神社」や「お椿さん」と呼び親しまれていますが、これは往古に社の周りが海で、津の脇の神社「つわき神社」が時が経るにつれ「つばき神社」に変化したのだと云われています。

つまり伊豫豆比古とは「伊豫国の津に住まう彦」ということになるのでしょう。

「伊豫」の文字が示す意味については、前回の多伎神社で示しました。それは月神祭祀と常世信仰に関連した名称である可能性があります。

そして現県名の愛媛を突いてみると、これまたすごい発見がありました。その内容については後ほど、どうぞ最後までご覧くださいませ。

そもそも、僕はこんなに越智族のことを探究するつもりはありませんでした。なぜなら富家の伝承にも姿を見せず、他の資料でもその名を見ることはほぼ無かったからです。

情報源として唯一名を表したのが宇佐公康著の『宇佐家伝承 古伝が語る古代史』でした。その中で豊家の豊玉姫(ヤマタイ国のヒミコ)の息子の妃になったのが、越智家の常世織姫(とこよおりひめ)だという旨のものです。

当著の表記に沿えば、宇佐稚屋は伊予国の越智氏と数年にわたって戦ったと伝えられ、その時に彼は、越智宿禰の娘ですでに夫も子供もあった常世織姫を拉致して凱旋し、そのまま結婚をして宇佐押人が生まれたのだと記してあります。

宇佐公康氏は、稚屋は神武天皇(物部イニエ・崇神帝)と菟狭津媛(豊玉姫)の間に生まれた皇子であるとしており、稚屋の子・押人が応神天皇であると著書の中で述べています。

これは富家伝承で語られる、神功皇后の皇子は7歳で夭折し、氣比神宮で秘密裏に豊彦の子孫「竹葉瀬ノ君」を養子に迎えたという記述とほぼ合致します。

そこでGoogleマップで竹葉瀬ノ君の上毛国(群馬)から若狭(福井)へのルートを探っていた時でした。群馬から新潟へ、竹葉瀬ノ君が出港した居多神社に至る道筋に越智神社が点在していることに気がつきました。

豊と越智は数年にわたって争っていたのに、常世織姫はNTRれたのに、越智と豊は仲良くくっついて動いてるじゃん、ってその時は少しおかしいなと思ったくらいでした。

そうしたら、今度は若狭に越知山・越知神社があるじゃないですか。しかもこの越知山から東の白山に繋がり、白山比咩・菊理姫を祭祀したのが越智族である可能性が濃厚になってきたのです。

謎の祭神・菊理姫、その正体は常世織姫であるのではないか、そう考え始めたあたりから、僕の越智沼は始まっていたのです。

菊理姫は瀬織津姫ど同神であるという説がありますが、常世織姫=世織姫=瀬織津姫であるという図式は名前から容易に予想されます。

そして変若水(をちみず)と常世織姫の性質を見ていくと、そこに菊理姫も瀬織津姫も説明することが可能となるのです。

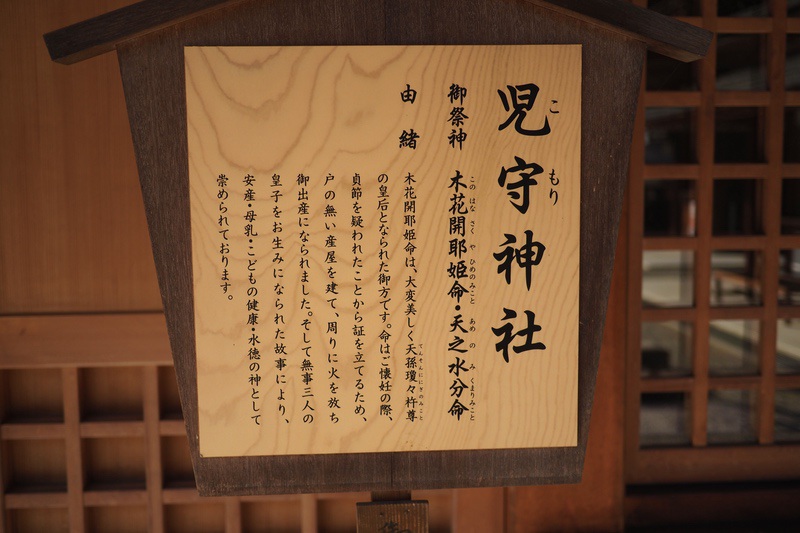

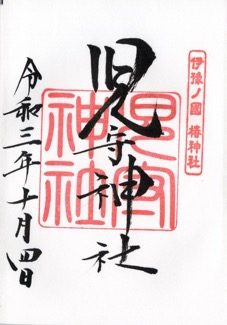

ところでこの児守神社、薩摩の阿多都姫を祭神としていますが、児守とは籠のことで、海部系の祭神が正体でしょう。

児守神社の裏あたりに陶器の厄玉を投げつけ厄払いをする祓岩(厄祓之場)がありました。

社伝では、伊豫豆比古命神社は孝霊天皇(フトニ帝)の御代に鎮座したとされています。

フトニ吉備王の出雲侵略の頃の創始ということでしょうか。

境内摂社のひとつとして「御倉神社」(みくらじんじゃ)が鎮座しています。

祭神は宇迦之御霊神(うかのみたまのかみ)で、伊勢神宮外宮の豊受大御神(とようけのおおみかみ)の稲荷神社の祭神と同じで、稲の精霊とされていると説明されます。

そういえば外宮勾玉池にひっそり建つ稲荷社は豊川茜稲荷神社、そう「豊」です。

本殿に上がる石段の左に丘のようなものがあり、舟山と呼ばれています。

そこに摂社「奏者社」(そうじゃしゃ)が鎮座しています。

祭神は「潮鳴栲綱翁神」(しおなるたぐつなのおきなのかみ)で、伊豫豆比古命と伊豫豆比売命が船を寄せた時、厳頭に纜(ともづな)を繋ぎ、先住民の代表である潮鳴栲綱翁神が迎えたと伝えられ、当社参拝に際して先立って、まず奏者社に参拝をする習慣があるとのこと。

潮鳴栲綱翁神がどういった神なのか気になるところですが、重要なのは伊豫豆比古命と伊豫豆比売命が海を渡ってきたという伝承です。

これは豊彦と常世織姫の婚姻の話に影響を与える話でした。が、その話は次の記事で。

当社祭神は「伊豫豆比古命」(いよずひこのみこと)と「伊豫豆比売命」(いよずひめのみこと)の夫婦神に加えて「伊与主命」(いよぬしのみこと)と「愛比売命」(えひめのみこと)。

このうちで興味深いのは愛媛県の県名になったという愛比売命。都道府県名で神名を使用しているのは愛媛のみであるといいます。

愛比売、このなんとも愛らしい、イチャラブな名前の姫とは一体。。

古事記によると、国生み神話でイザナギとイザナミが二番目に国産んだのが四国「伊予之二名島」だということで、その島は体が一つで顔が四つあり顔ごとに名前があり、伊予国(愛媛県)を「愛比売」といい、讃岐国(香川県)を「飯依比古」といい、粟国(徳島県)を「大宜都比売」といい、土佐国(高知県)を「建依別」といったと記してあります。

建依別は険峻な山神で、飯依比古と大宜都比売は食物神、そして愛比売はイチャラブ神ということでしょうか。

先日、福岡の大根地山に登った時、こんなことがありました。

平日であったこともあり、山頂近くの大根地神社に参拝していたのは僕一人でした。

すると登拝してそう時間も経たないうちに一人の登拝客がみえました。

途中の聖蹟で道草をしたとはいえ、結構なハイペースで登ってきたつもりでしたし、背後に人の気配は感じなかったので、僕の後すぐに人が現れたのに軽い驚きを感じました。

「こんにちは、暑いですね」

そんな他愛のない挨拶を交わしてみれば、60後くらいのおじさんでした。

聞けば膝を悪くして、リハビリのための登山をしているのだと言います。

膝を悪くしているのに、僕よりハイスピードで大根地山に登ってきたということでしょうか。

いくつか会話を交わした後、「写真を撮りに大根地へ?」と僕のぶら下げたカメラを見て尋ねられます。

「古代史を調べていて、よく山の上の神社なんかも登拝するんです」と僕は答えました。

するとおじさんは

「宝満山の”おだけ”には行ったことがあるかい?」とおっしゃいます。なんでも面白い社とよくわからない穴があるのだと。

「いや、行ったことがないです」

「行ってみるといいよ、”あいだけ”と書いて”おだけ”って呼ぶんだよ、面白いよね」

そんな感じでおじさんとは別れました。

あとで調べてみると”おだけ”とは愛嶽山・愛嶽神社と書いて”おだけ”と呼ぶのだと知りました。

それを踏まえてみると、「をち姫」=「をひめ」=「愛比売」になったんじゃないかな、と思い至るようになりました。

愛比売はイチャラブの神ではなかったんですねぇ。まあ、イチャラブ神でもかまわないけど。

そこでふと思ったんです。愛のつく県って他にもなかったっけ、愛媛、愛知、ああ、愛知があるやん。。。愛知、、、お、をちぃー?????!!!!!

愛知といえば豊橋、豊川、そして日本のTHE経済王TOYOTAがあるじゃぁないですか!

その「豊」を丸っと”をち”が包み込んでいる形になります。こわ~、なにこれ、コワしゅぎる。

「あいち」の地名は明治の廃藩置県以降、万葉集巻三の高市黒人の歌「桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟(あゆちがた)潮干にけらし鶴鳴き渡る」に詠まれている、「あゆちがた」が「あいち」に転じたのだそうですが、あゆちがたが愛知って、ちょっとムリクリ過ぎません??

歴史の混沌は記紀と維新にあり。闇が深すぎて、これ以上は僕には踏み込めません。

しかし愛知に豊がいて越智がいたなら、その先の美保天女や天竜、阿智村に繋がるのです。

そうして由比正雪のストーリーが、イチャラブ姫・朝近ちゃんと共に繋がってゆくのです。

同志よ、愛知に眠る越智の痕跡の情報を求む!

五条先生こんばんは。名古屋入りを来週するので星宮社、熱田神宮、星崎神社とともに鳴海八幡宮をお参りする予定です。鳴海八幡宮の祭神は

應神天皇

神功皇后

瓊瓊杵尊

玉依姫命

月読尊

五条先生、ここでいう玉依姫とは豊彦の妃である常世織姫=瀬織津姫=菊理姫の可能性があるということでしょうか。愛知→越智?確かに豊だらけですよね。。。

また、私には鳴海とか野並という地名もこの名古屋、尾張にあることもかなり気になっています。

鳴海八幡宮 野並八剱社どちらにも月読命は祀られているようです。

鳴海(=能見、野並、野浪、成美ともいう)ナルミ地区と言えば。。アダカヤ主がよく顔を出します。米子にも成美地区に阿陀萱神社にアダカヤ主タキキヒメ。松江のアダカエ出雲郷には阿太加夜神社、揖夜神社、夜を司る。。伊賦夜坂→夜見→月夜見→月読????こじつけてますかね。

どうにも愛知が気になり始めました。ナルミ、ノナミもですが。。月神と星神が愛知にはよく祀られていて、星神については島根半島が元は多具国と言われていて天香香背男と関係が深いとする尾張の伝承があること。来週の今頃、ウロウロする予定です。

そして島根半島、闇見の野浪浜、千酌浜(ツクヨミ)そこに私の旧姓もあり、そして祖先のルーツがあるので気になって仕方ないです。月読命が祀られてる爾佐神社もありますし。

月神さま 星神さま。山陰は太陽神を信仰するクナト族の前に、月神や星神を信仰していた一族が島根半島を中心に、そして揖夜神社周辺、荒島辺りにいたように思えてきました。

そもそも山陰は日照時間が短く、太陽照度が。。雨や曇りが多いですよね。でも夜の月明かりや星はほんとに綺麗。航海にこの月明かりや星は命綱だったでしょう。インドや宮崎、日向などは太陽をかんじますが、山陰は太陽というより私には住んでいて月、星を感じます。なので却って太陽のサンサンとした晴れの日が嬉しく晴れの国、山陽に憧れます笑

星や月を見て育ちました。米子や安来、島根半島は夜、という感じ。夜見だなあと思えるのです。米子の夜見町は粟嶋神社あたり、夜見ヶ浜=現在の弓ヶ浜半島ですし。

ただ、やはり大山から登ってくるように見える太陽は神々しいですね。大山に降り注ぐ太陽は、これはクナト大神がいらっしゃるなあと思い、揖夜神社あたりから大山を遥拝してたのだろうなと感じます。

ロジカルではなく全て感覚でスミマセン(^_^;)

越智族が。。気になり始めました。

いいねいいね: 1人

僕は玉依姫は常世織姫だと考えています。

名古屋は尾張家や神門家の気配が濃い場所なので、難しいですね。

ただ、豊がやたら多いのも事実。

どの一族であっても、太陽、月、星を信仰していたと思います。その度合いに差はあれど。

農耕民族にとっては太陽の暦がより重要で、海人族にとっては星読みが命綱だった事でしょう。

月は漁業、戦、生命の誕生に関わりが深いかと。

サイノカミの本質は月読みかもしれませんね。

いいねいいね

narisawa110

今思ったのですが、九州にはウガヤフキアエズ王朝説がありますよね。

日向三代の系図を少しいじって、物部氏に入れ替えると、ウガヤフキアエズが、彦ナギサタケと、物部豊彦の二つになります。

饒速日とイチキシマ姫でナギサタケ

崇神と豊玉姫で豊彦になります

特に、ナギサタケは、クジホンギのホアカリみたいに、ナギサタケウガヤフキアエズと一緒の名前になったりしています

何が言いたいかと言うと、ウガヤフキアエズのあの系図はもしかしたらウサか越知の系図を指しているのではと。

つまり、ウガヤフキアエズの事をまとめた宮下文書は、物部と越知が関係しているのではないかと

そうすると富士山の事なんて消されるよなーとか思ったりします

いいねいいね: 1人

ウガヤフキアエズ王朝説ですか。

あれが越智・阿波系の系図だと、なるほど。

偽書とはいえ、いくつかの古伝に記されていることを踏まえると、元ネタがあると考えることもできますね。

ただ、今のところ旅先でアンテナに引っかかるものには、出会っていません。

いいねいいね

先日いろいろ失礼しました。香取と常世田の関連を数年来調べる中で、まだ結論もなく、CHIRICO様の調査と関連ないかもしれませんが申し添えさせて下さい。

1.常世岐姫 常世連 大阪、埼玉、千葉、山形に社あり。尚、千葉(銚子)については白山神社関連です。

2.越智氏 下総(香取、相馬地域)に足跡あり。千葉にもそのものの地名あり。尚、越智松平氏は日蓮宗関連で昔、妙見信仰関連で調べておりました。

未来の子孫のどなたもが検証追体験できるように、出来るだけ物証資料蓄積の主観色薄める姿勢をとっているつもりですが、やはり言葉では説明出来ない事も多々巡り会う次第の現実です。

ミスリードのような感じで不愉快でありましたら申し訳ありません。

あと明治は確かに複雑ですが、決して深淵の闇ではありませんでした。

この点は完全に間違っておりました。

誠に申し訳ありませんでした。

いいねいいね: 1人

常世岐姫、常世とクナトがくっついた名前ですね。興味深いです。山形の出羽信仰は越智かなと思っています。

いいねいいね

ごめんなさい。

岡崎……ではないのですが………。

僕は臆病な小心者なので、あまり、その神名は恐れて出しません。

いろいろありがとうございました。

いいねいいね: 1人

まだ今治でしょうか?。

大濱八幡神社さん、潮富貴神社さんも良いご縁かもしれません。

愛知の小河天神租の兎王。

うさぎさんの導きのありますように…。

いいねいいね: 1人

いえ、今治に行ったのは随分前です。

記事は半年分くらい溜め込んでいますので、それを引っ張り出して書いています😊

大濱八幡神社は参拝してきました。潮富貴神社さんは瀬織津姫ですね♪。大濱さんで実は、僕はど肝を抜かれてしまいました。そのうち記事にします。

岡崎の近くに兎王いらっしゃんですね、京都の岡崎神社がうさぎだったので、気になっていました。

いいねいいね

いつも拝見させて頂いています。

剣山に行かなきゃと思い計画を立てた頃に剣山の記事がUPされてからは、さらに興味深くチェックしています。

自分の思いに従いあれやこれやと見ていて昨夜、愛媛県大三島の大山祇神社の「乎知命」御手植の楠の記事を読みました。

その時、私はすっかり愛知県熱田神宮境内の上知我麻神社の「乎止与命」と同じ人物だと思って解釈してました(^^;

なので今日UPした記事にドキッとしてコメントをさせて頂きました。

別人だと思いますが、「乎止与命」は(おとよ)と読むので何か掴めますでしょうか。。

先月熱田神宮に参拝した際は三島の紋の灯籠を見つけましたし、愛媛と愛知は繋がってると思います。

まとまりのない文章で失礼しました。

応援しております。

(私のサイトは不思議ちゃん系です(–;))

いいねいいね: 2人

ルカさん、コメントありがとうございます♪

上知我麻神社、参道入口側の神社ですね。大国主・事代主も祀ってあるあたりが気になります。乎止与と乎知、確かに似ていますね。社名の方に知が入っていますし。我麻は宝満山の竈門神社の竈ともとれますが、ちょっと無理矢理な解釈になってしまいます。

でもこうした情報を頭に入れておくと、あるときピンと繋がることがあります。情報はどんどん溜め込んでおくと良いですね。

僕は古代史を探究する上で、より正確性のあるものを求めなくてはなりません。なのでスピリチュアル系の人とは相性が悪いと思っているのですが、なぜか僕の周りにはそうした人が集まってくる傾向があります。僕自身、説明のできない不思議な出来事があることは認めていますし、ソフト不思議ちゃん系の人と話すのはとても楽しいと感じています。

ただ、強烈なスピ系、積極的に介入してくるスピな人は少々厄介だと感じていて、浄化だ封印解除だとかいって拗らせている方はとても苦手です。僕にとって神とは自然そのものであるのですが、そこに介入すること自体が人のエゴのように思えてしまいます。神秘は神秘のあるままに、少しだけその場にいさせていただくだけで、僕らは幸せなのではないかと思うのです。

そんな感じで、僕自身かなりの偏屈ではあるのですが、ルカさんが不快感を感じないのであれば、これからもぜひ、ほんわかと『偲フ花』を楽しんでいただけると幸いです。

剣山は僕ももう一度登拝したいと思っています。できれば来年中に。

四国はもう一周くらいしたいですね、どの県も素晴らしい所です。

愛知が”をち”であることに気がついたのは、本当にごく最近のことで、今もまだ興奮しています。今秋にでも出かけるかどうか、時間との勝負になりそうです😊

いいねいいね

たびたびすいません。

もう他界なさいましたが、菊池展明様の書籍やホームページ資料の方も、CHIRICO様の最終判断は別として、変遷過程は分かりやすいかもしれません。

『おち』の考察もあるようです。

さし控えますね。

いいねいいね: 1人

菊池展明氏の名前は伺っております。機会を見て書籍を拝見してみようと思います。

細やかな情報、ありがとうございます♪

いいねいいね

ごめんなさい。多分、入力ミスと存知ますが『お腹召す』は『割腹自決』のもののふの言葉の意味です。

混乱させてしまいましたら申し訳ありません。

普段、不穏当な言葉はインターネットでは使わないことにしておりますが、正雪公、富様の生き様に重なる部分も見えてしまったので、感じるところもあり、使ってしまいました。重ねてお詫びします。

失礼しました。申し訳ありません。

いいねいいね: 1人

なるほど、”腹を召す”ですね、理解しました!

生き様の重なるところというのも納得です。

いいねいいね

常世織姫は菊理姫つまり瀬織津姫だったのですか🐥水や河にまつわる神の実像とは以外に神格的な厳格さを持つのが常です。高級精霊の龍神が穢れを殊更に嫌う様に、”瀬織津姫”という瀬を織り津を司る姫による強烈な禊祓いの精神や穢れを急流で怒涛に流し去る厳しさが垣間見えます…恐い姫様だったかも〜🦑

いいねいいね: 1人

常世織姫=瀬織津姫だというのは僕の考えですが、越智の巫女は神の禊ををする巫女なので、瀬織津姫は禊祓いの神となったのでしょうね。

いいねいいね: 1人

こんにちは。学びになっております。

さし控えるところですが、いささか四国に縁があるもので、ひとつほど。

既にご存知でしたらごめんなさい。

『小千命』から(天)白と水の伝承系譜や資料収集を辿ると愛知から白山も通るようです。

白山大鏡、伊勢白山信仰の研究など。

これくらいです。すいません。

正雪の道ゆき。関心ばかりです。

いろんな意味で、これからもたいへんだろうな…と感じますが、すいません、頑張って下さい。

追伸

明治期、出雲伝承先達が何故に宮崎県妻(西都市)の地にてお腹を召されたか……。義憤?。やむなき承認?。

白い朝霧の靄の中で、よく見えません。

いいねいいね

さいとうさま、早速のコメントありがとうございます!

愛知から白山ですか、興味深い話ですね。白山大鏡、伊勢白山信仰、調べてみます。

確かに伝承者が西都にて生を受けたのか、ちょっとした違和感を感じますね。違和感には理由があるものです。

今後由比正雪に絡んで述べる変若水の考察は、ほとんどが僕の妄想ですが、こうして考えるとあながち、と思わなくもないところです。

いいねいいね: 1人