大分県宇佐市安心院町に謎のストーンサークルがあるというので行ってみよう!

そう、「轟山」へ!

そこは「白山神社遺跡」と呼ばれています。

車を止めると、なんだか厳かな参道があります。

ほわわ~なんだこれ、入っていいのか?ちょっと怖い。

今にも崩れそうな急な石段を、ゆっくり登っていきます。

おお、神門が見えてきました。

狭い境内に、所狭しと社殿が建っています。

これは白山神社だと思われます。

扁額にそう書いてあるね。

であれば、祭神は菊理姫(くくりひめ)であろうか。

調べてみれば、「伊邪那岐命」「伊邪那美命」「菊理姫命」とありました。

そもそも白山神社遺跡とは?社殿あるじゃん。

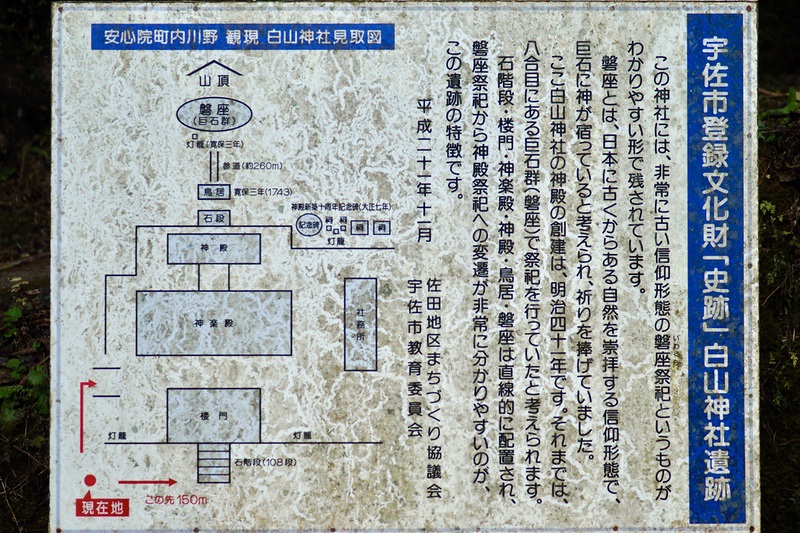

最初の鳥居のところに案内板がありました。

それによると、この神社には、非常に古い信仰形態の磐座祭祀というものがわかりやすい形で残されているそうです。

この白山神社の神殿の創建は、明治41年。それまでは、8合目にある巨石群(磐座)で祭祀を行っていたと考えられています。

石階段・楼門・神楽殿・神殿・鳥居・磐座は直線的に配置され、磐座祭祀から神殿祭祀への変遷が非常に分かりやすいのが、この遺跡の特徴です、と。

ふむふむ。

なるほど、本殿の裏手に階段がありますね。この先に磐座祭祀の遺跡があるということです。

ここから260m登りなさいと。よいでしょう、よいでしょう、登ろうじゃありませんか。

薄暗く、冥界へ誘うかのように鳥居が立っております。

石段など飾りです、と言わんばかりにすぐ土の道に。

熊でも出そうやな。九州には熊がおらんでよかった。

あと200m、

しかし道などありはしない。

ひたすら直登!

たかだか260mですが、斜面を真っ直ぐに登っていくのは、ヒザにきます。ガクブルです。

途中の道標だけが心の支え。

もう一息!ファイトー!

イッパーツ!

おお、なんか磐座っぽい石が転がっているよ。

そして奥に、ピリピリくる何かがある。

これは

なんぞや。

そこはまさしく、巨大な石が円形に並べられた、祭祀遺跡でした。

不自然にそそり立つ磐座群。そして僕は気がつきます。

そこにある石の多くが、微妙に月形に歪んでいることに。

今までの僕ならただの磐座としか感じなかったでしょうが、月灘の月山神社を知ってから、月神信仰には月形の石も祭祀されたのではないかと考え始めていました。

これはまさに、月神信仰の祭祀跡だと思うのです。

白山神社遺跡は、豊玉姫の埋め墓とされる宇佐神宮の元宮・大元神社のほぼ真南4.5kmほどのところに位置します。

また北西2kmのところに同じくストーンサークルの佐田京石があり、米神山が聳えます。

そしてこの石の裏側が

こんなんなってます、おしりちゃん。

おもしろ~♪、これ、絶対彫ってるよね、古代人さん。

そして恥ずかしげに隠している現代人さん。

とても不思議な場所です、ここは。

最初こそ怖かったですが、だんだんとほがらかで、心地よい雰囲気になってきました。

形は違いますが、不思議と糸島の神在の磐座と同じ印象を受けます。

さらに頂上方面まで巨石は散在しているようですが、明確にサークル状になっているのは先ほどの場所だけのようです。

少し上の場所に長細い石がありましたが、これも元々は立てられていたのではないでしょうか。

うむ、巨大な男根のような磐座。

その先にエイリアンの卵のような磐座があり、

ここに至るのです。なんと出雲的なおおらかさ。

なるほど、轟山は石神が生まれる場所なのです。

きっと佐田京石のある米神山もそうなのでしょう。

轟山は標高299mの超低山。

星神信仰の物部族も低山を好みました。

それは祭祀を夜行う必要があり、低山の方が何かと都合が良かったのだと思われます。

この祭祀跡が豊族の月神の祭祀跡だとして、なぜそれが白山神社と呼ばれたのか、その所以が分かりません。

白山信仰の主祭神は、現世と冥界で別れたイザナギとイザナミの仲を取り持ったとする菊理姫。

菊理姫とは、物部と大和を取り持った豊家なのか、または豊家と出雲王家を取り持った越智家なのか。

白山とは何を象徴するのか。

雪に覆われた山のことか、月に照らされた豊の神奈備か。

古代の祭祀遺跡は、新たな問題を僕に投げかけるのでした。

こちらの記事は写真表示にエラーがありましたので、記事ごとアップし直しました。

以前コメントをいただいていた方、誠に申し訳ございません。

五条桐彦

いいねいいね