「そういえば、宇佐に気になる磐座情報があるので、気が向いたら探索してみてください。」

そろそろ登山にも良い季節になりました。磐座女子さんからいただいた情報をもとに、「気になる磐座」とやらに出かけてみることにしました。

しかしまあ、入口が分からない。

やっとこさ見つけた登山口には、車を5,6台はゆっくり停めるスペースはあるのですが、草地になっており、ここで良いのか不安になります。

また、そこからの入口らしき道が2箇所あって、これも迷いました。

二つの入口は奥の方が正解です。

このような石の溝を見つけたら、

その先に鳥居が見えてくるはずです。

扁額には「金毘羅宮」と彫られています。

入口を間違ったとしても遭難するような山ではありませんが、まずはこの石鳥居を見つけましょう。

鳥居から先は、ゴツゴツとした岩が無数に転がっており、聖域の雰囲気が増してきます。

鳥居の先も、最初は道らしきものはありませんので、赤テープを頼りに登っていきます。

時には、横たわる大木の下をくぐり抜けることも。

少し登ると、道は階段や、くっきりとした登山道になっていきます。

ここまでくると、あとはもう迷う心配はありません。たぶん。

なんと、トイレまで整備されてあるのですが、その横に

縦に並べられた、3つほどの磐座群が鎮座しています。

おそらくは、これが「龍の尾」の磐座です。

そう、磐座女子さんが教えてくれたのは、宇佐神宮にほど近い「龍の磐座」だったのです。

そばには、宇佐家に常世織姫の墓だと伝わる貴船神社もあります。

龍の磐座が鎮座しているのは「USA」の山。

U ☆ S ☆ A!ウサ!

隣には、形の良い「両戒山」(りょうかいやま/348.95m)が聳えています。

なんと、このUASの山には、稜線に沿って岩が積み上げられており、それが龍の様相を呈しているのだというのです。知らんかったー。

ちなみにピンクのピンは、車の進入ポイント。これが分かり難いねん。

尻尾の磐座の正面からのアングル。

この先に岩が積み上げられているそうです。

たしかに、蛇のように細長く岩が連なっていますね、マジか。

これはすごい。気分を高揚させながら、登山道を進みます。

展望台がありました。

その先には、宇佐平野の景色が広がっていました。

展望台のすぐ先には、

「膳所様」と呼ばれる社がありました。

文化6年(1809年)に、周辺の11の村が建てたものだという話です。

道はしっかりしていますが、所々草が茂っています。

蜘蛛の巣トラップや、ヘビトラップを掻い潜り進みます。

夏場の登山は厳しいかもかも。

岩を横目に見ながら、

また少し登って行くと、再びお社が見えてきました。

これは「金毘羅様」になります。

そこは巨岩は無く、少し開けた場所になっていて、ビニシート広げておにぎりを頬張るのに良さそうです。

金毘羅様はちょっと道を外れますので、また元のルートに戻って山頂を目指します。

金毘羅様あたりで一度消えた龍の磐座群ですが、再びその巨体を地面から浮かび上がらせてきます。

岩も凄いが、そこに根を張る巨木もすごい。

命の神々しいエネルギーが降り注ぐ。

こうしてみると、これらの岩は確かに、人工的に積み上げられた感じがします。

山の尾根側には、これだけの巨岩が積み上げられており、

反対側にはほどんと石が見受けられません。

そしてこの岩の連なりが、どこまでも長く伸びているのです。

これはいつ頃、作られた磐座なのか。

おそらく古代になされたものでしょうが、どんな祭祀が営まれていたのか、想像力が追いつきません。

これが龍の磐座だとしたら、宇佐、もしくは豊族にも、龍蛇信仰があったということになります。

また、社が見えてきました。

どうやら山頂、「龍の頭」の磐座に着いたみたいです。

社は「竜王様」と呼ばれています。

聖地然とした磐座には、鈴や石灯籠らしきものまであります。

手前の巨岩の

これが「龍の顔」だといわれています。

周りの岩を見てみれば、

杯状穴が結構見受けられます。

背中のコブに、細長い四角の穴がありますが、これは何なのか?

龍頭の側面を歩いてみます。

おおー

すご。

ダンゴムシのような、有機的な重なりをしている磐座群。

大地の圧を感じます。

この磐座を見ていると、徳島の山崎忌部神社の龍の磐座を思い出します。

そこの磐座も、山の斜面に、無数の岩を積み上げて作られていましたが、どれほどの情熱をもってなされたのか、計り知れません。

龍の磐座が見据える先には、両戒山が見えていました。

そして龍の看板。

この山は「栗山」と呼ばれるようです。

何!アワ山!っと思ったら、粟ではなく栗でした。

ちょうどここはUSA看板の裏手になり、山頂一帯は公園のようになっていました。

栗山は僕が登ってきた方角とは反対側に、「USA看板下」という別の登山口があります。そこは分かりやすく、整備された駐車場もあります。

一般レジャー客はこちらから登ってくるのかもしれません。

そちらには、ちょっと足を忍ばせたくない雰囲気の、荒れ果てた吉水神社がありました。

栗山は、両戒山~津波戸山~華山~西叡山と連なる修験の場の入口にあたるのだという話です。

栗山の麓にも、貴船神社がありました。

雰囲気はあるのですが、すごく廃れています。

貴船社は玉依姫=越智の常世織姫に由来する神社なのではないか、というのが僕の見解です。

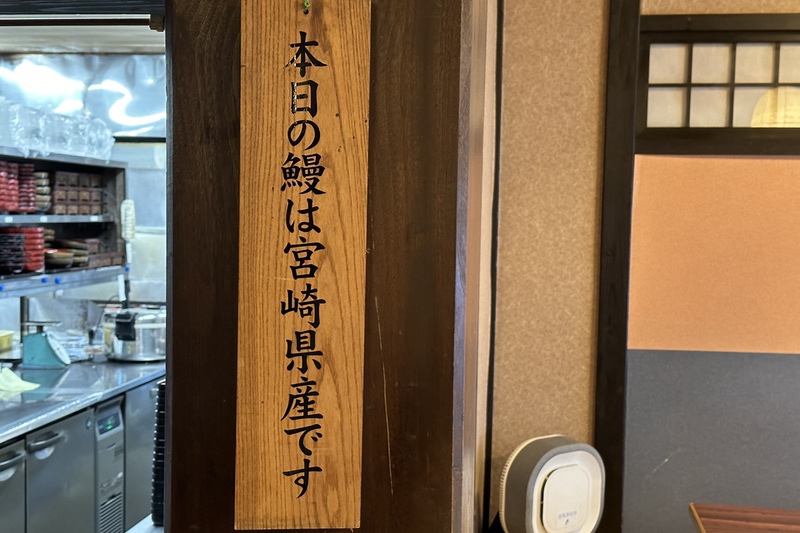

さて、宇佐といえば、実は美味しい龍料理の店が連なる一角があります。

肝の刺身というのは初耳でしたので、注文してみました。生かと思いきや、湯通ししてありました。

龍の身には毒があるそうで、加熱すると毒は消えるのだと聞いたことがあります。

まあ、専門の資格を持ったご主人の店で、生の刺身をいただいたこともありますが。

そして、おお、キタキタ。

皮はパリパリ、身はふっくら。龍はやっぱり香ばしい蒲焼が絶品です。