「香春岳は異様な山である。決して高い山ではないが、そのあたえる印象が異様なのだ」

– 五木寛之『青春の門』 –

そんな「香春岳」(かわらだけ)の今の姿がこれ。

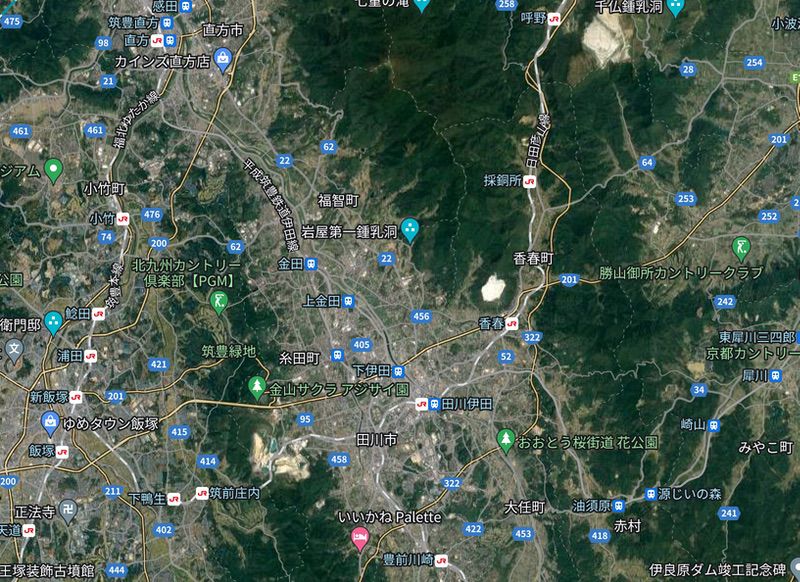

福岡県田川郡香春町にある、『青春の門』冒頭でも謳われる印象的な三峰の山は、高品位の結晶質石灰岩で出来ており、昭和初期に掘削されてセメント製造に利用され、現在も白色度の高い「寒水石」(石灰石)の採掘が行われています。

地元では、「一ノ岳」「二ノ岳」「三ノ岳」と各々を呼称するほど親しまれてきた山。

香春町役場のロゴにも使われる香春岳ですが、ご覧のように一ノ岳は高さが元の半分程度に低くなっており、つづいて二ノ岳の採掘が始まりつつあるとのことです。

山とはいったい、何なのだろう。

一ノ岳の採掘場は上空からも識別しやすいため、航空自衛隊の戦闘機パイロットが自機の位置を確認する(地文航法)ための目印として利用しているそうです。

文明開化・高度成長のためにやむなしとは言え、香春岳のこの姿を見るたびに、僕は胸の奥が、ツンと切なくなります。

三峰の香春岳は、香春神社の神体山であり、神奈備なはずなのですが。

しかしながら、この悲惨な神奈備の姿が、皮肉にもこの山が他に類をみない、まこと白き山であることを証明していました。

高さが半分になった一ノ岳の麓に、「香春神社」(かわらじんじゃ)が鎮座しています。

と、その参道の近くには、「石鎚神社」も鎮座していました。

香春神社は長い石段を登っていくのですが、一ノ岳の山頂を望むと、岩のようなものが見えます。

磐座か、と思いましたが、違うみたいです。今にも崩れ落ちそう。

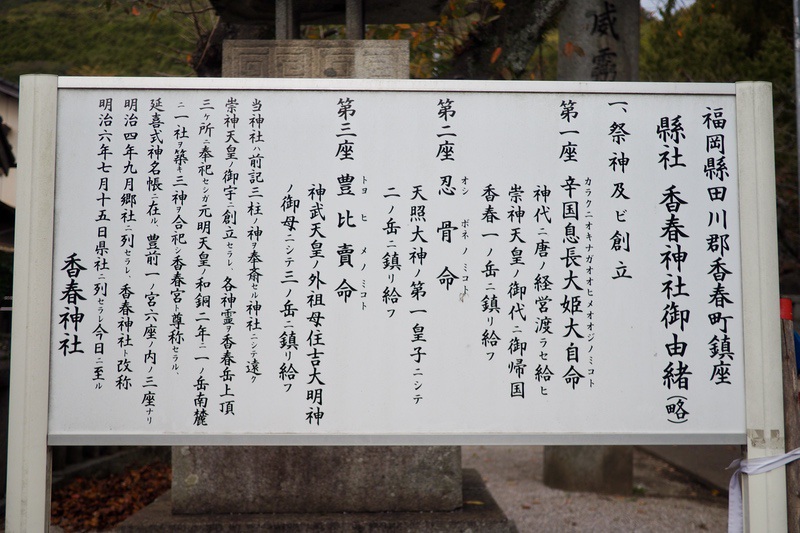

香春神社は元々は、それぞれ「辛国息長大姫大目神社」「忍骨神社」「豊比咩神社」として、香春三山の一ノ岳・二ノ岳・三ノ岳山頂に鎮座していました。

香春(かわら)とは土器(かわらけ)と響きが似ていますので、往古には土器を捧げた磐座祭祀があったのかもしれません。

延喜式神名帳に記載されている豊前国の神社は六座なのですが、その半分にあたる三座が香春岳山頂の三社でした。残りの三座はすべて宇佐神宮内にあります。

つまり、香春神社は、古来より宇佐神宮と共に豊前国を代表する聖地であったのです。

平安時代初期における香春神社の社格は非常に高く、現在豊前国の一宮は一般的に宇佐神宮とされていますが、古い資料の中には香春神社を一宮と記しているものもあるとのことでした。

当社祭神は、山頂の三社にそれぞれ祀られていた「辛国息長大姫大自命」(からくにおきながおおひめおおじのみこと)と、「忍骨命」(おしぼねのみこと)、「豊比売命」(とよひめのみこと)。

由緒では、第一座の辛国息長大姫大目命は、神代に唐に渡り、崇神帝の御代に帰国したとあります。

第二座の忍骨命は「アメノオシホミミ」のことで、近くでは英彦山に祀られています。

英彦山の伝承によれば、昔、大国主命が、宗像三神をつれて出雲の国から英彦山北岳にやって来て、麓の村に水を引いて農業を伝えたとしています。ところがその後、天忍骨が英彦山に天降って来たので、大国主命は北岳を天忍骨に譲ったのだそうです。天忍骨は、八角の三尺六寸の水晶石の上に天降って鎮座し、天照大神の御子であるので、この山を「日子の山」と呼ぶようになったと。

崇神帝はある時、水晶石が光を発し、遠く大和の宮殿まで照したので、勅使を派遣して調べさせたところ、光の元は英彦山であったので、白幣を捧げて祀ったとされます。

第三座の豊比売命は親魏和国の女王「豊玉姫」のことです。彼女は崇神帝と婚姻関係を結び、豊・物部の連立王国を築きました。

神池を渡り、最後の階段を登ると、

神侘びた、立派な社殿が姿を現します。

境内には石の祠がいくつかと、

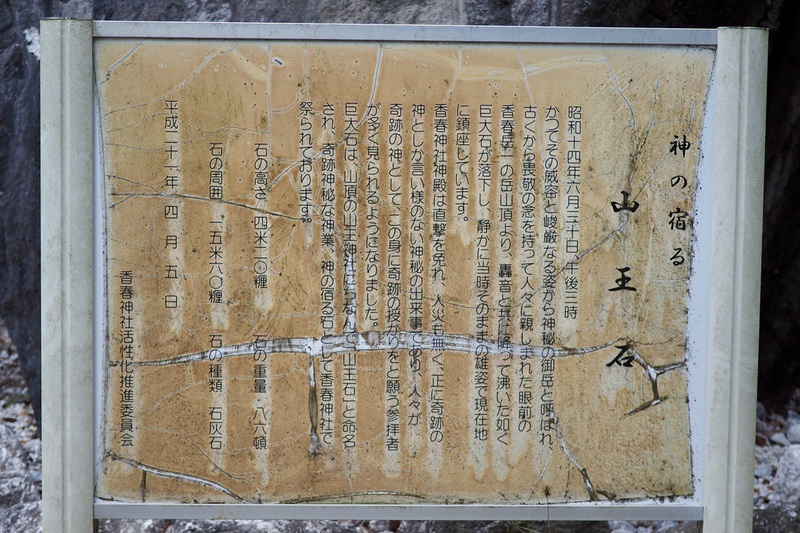

でっかい岩がドンと鎮座しています。

昭和14年6月30日午後3時、一ノ岳山頂から轟音と共に降って沸いた如くやって来たという巨石。以来静かに、当時そのままの勇姿でそこにあるのだと書かれていますが…

いや、これ、採掘現場から落っこちて来た岩ってことでしょ。

なんだか神懸かったような書き方だけど、あっぶな。

被害が出なくて良かったよ。

山王石と名付けられた巨石の奥には、

白八稲荷大明神。白に八、これはアツい。

このお稲荷さんには、どういった謂れがあるのかわかりませんが、秘密が隠されているような気がします。

さて、僕が香春神社に来た理由は、ここの祭神「辛国息長大姫大目命」が、近江国三宮・御上神社の御上祝の系図の中にある「息長大姫刀自命」と似ていたことを思い出したからです。

「息長大姫刀自命」は、天津彦根命の娘、また天目一箇命(あめのまひとつのみこと)の妹である、「比売許曽命」の別名として系図に記され、かつアメノヒボコの妻と伝えていました。

『豊前国風土記』逸文によると、辛国息長大姫大目命は、昔、神羅(新羅?)より渡って来た神であると書かれているそうです。

なるほど、逃げた妻をヒボコが追っかけて来たという伝承に合います。

しかし当社由緒には、辛国息長大姫大目命は、神代に唐の経営に渡り、崇神帝の御代に帰国したとあります。

であれば、ヒボコの時代とは合いません。

由緒の方を信じるならば、辛国息長大姫大目命は、崇神帝と同時代にいた、開化帝の子「ヒコイマス」に嫁いだと『古事記』に記される「息長水依比売」であるという仮説の方が成り立ちます。

御上祝の「息長大姫刀自命」と香春神社の「辛国息長大姫大目命」は同一人物である可能性は高く、「大目」は「刀自」の誤写である可能性があります。

「息長大姫刀自」は、「息長・大姫・刀自」であり、息長家の大姫(巫女)で女首長であるという意味に取ることができ、固有名詞ではないのだろうと思われます。

つまり息長大姫刀自は、息長家の女王、いわゆる姫巫女(ヒミコ)だったと考えられるのです。

辛国息長大姫大目神社と忍骨神社に、正一位の神階が与えられたのは承和10年(843年)のことで、これは奈良の大神神社(859年)、石上神宮(868年)、大和神社(897年)が正一位になった年よりはるかに早いという事実も、息長大姫刀自は一般に知られた大姫巫女だったことを示しています。

それにしても何故、近江国御上家の息長大姫が、福岡のこのような地で祀られているのでしょうか。

正一位の神階が与えられるくらいですから、辛国息長大姫大目神社は相応の格式ある神社だったはずです。

それも「決して高い山ではないが、そのあたえる印象が異様なのだ」という、掘れば白い地を見せる三峰の山頂に祀られていました。

三峰の山に同時に祀られるのは、英彦山の神と、豊王国の偉大なる姫巫女。

御上祝の系図にあるように、ヒメコソ神の正体が息長大姫なのでしょうか。

そうであれば、筑紫平野で通行人の半分を殺した神も、息長大姫ということになるのでしょうか。

実はこの通行人の半分を殺す神というのは、先の『肥前国風土記』に記される話のほか、筑後の命尽くしの神「有鹿猛神」、播磨の死野(生野)の神、伊勢の阿佐鹿悪神など、各風土記でも語られています。

これらは「荒振神」(あらぶるかみ)と呼ばれ、朝廷に対し従順ではなかった勢力を指してそう呼んだものと思われます。

通行人の半分を殺したのは川の氾濫や土砂災害などの自然災害であったのでしょうが、それと同時に、荒振神がいるのは大抵は交通の要所であり、そこを取り仕切っていたまつろわぬ勢力があったとも考えられます。

さて、久しぶりの香春神社再訪でしたが、やはりこの神社は、何かしら恐ろしい気配を感じます。

それは前回に引き続き今回の参拝も、曇天であったこともあるのでしょうが、無惨な姿にされた、あの掘削された神体山の神の影響があるのではないでしょうか。

それであまり長居はしたくなかったのですが、ついこんなものを見つけてしまいました。

丘の木の根によって抉り残された場所に祀られる祠。

摂社でしょうが、何故こんな場所に祀られているのか。

そして、どのような神が鎮座されているのか。

さらに社叢の中を窺うと、

何か、います。

頭で、

甲羅。

亀の磐座、ではないでしょうか。

ただ、この磐座は半分だけで、

反対側からは何も見えません。

そう言えば社殿にはたしか、

鶴と亀の彫刻が施されていました。

鶴は千年、亀は万年と言いますが、実際は鶴の平均寿命は20~25年ぐらいで、亀の平均寿命は30~50年ぐらい。

確かに動物にしては長生きな方ですが、なぜ彼らは長寿の象徴となったのか。

それは「ツル(鶴)・ギ(亀)」の祭祀には、変若水(おちみず)が関係していたから、と思わなくもないのです。