伊勢稲荷に会いたくて、瓢箪山稲荷神社に出かけてきました。

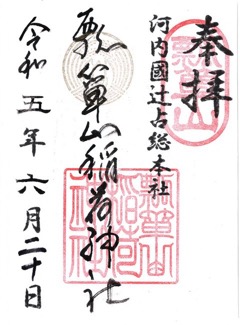

瓢箪山稲荷神社(ひょうたんやまいなりじんじゃ)は、大阪府東大阪市瓢箪山町にある神社。

当社は日本三稲荷を謳う一社ではありますが、この日本三稲荷は山ほど存在しています。

しかしまあ訪れてみて、瓢箪山稲荷神社は境内こそさほど広くはありませんが、趣深い佇まいに、往年の風格を感じました。素敵な神社です。

当社祭神は「保食大神」(うけもちのおおかみ)。

創建は天正11年(1583年)。羽柴秀吉が大坂城築城にあたり、巽の方(大坂城の南東)の瓢箪山に、鎮護神として伏見城から「ふくべ稲荷」を勧請したことによります。

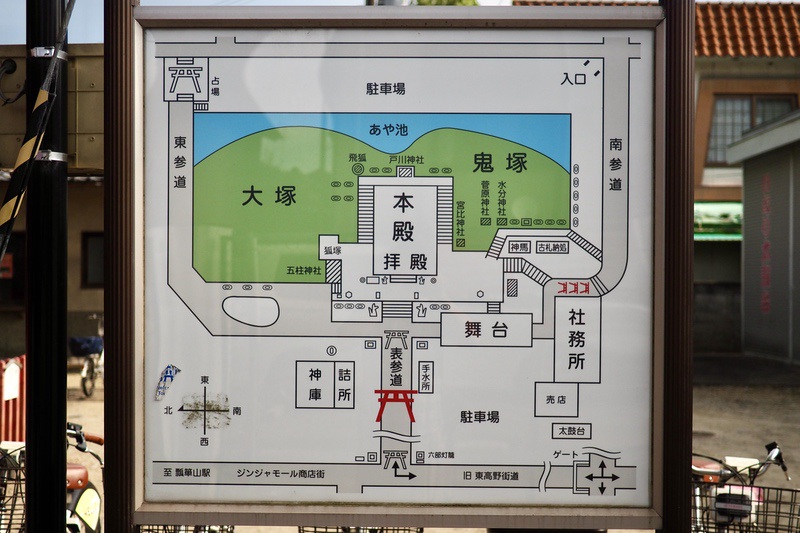

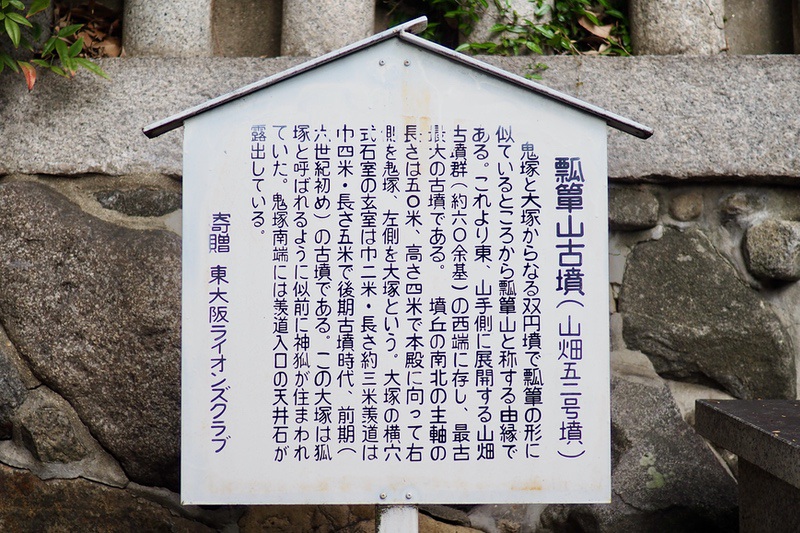

瓢箪山とは、鬼塚と大塚からなる双円墳で瓢箪(ひょうたん)の形に似ているところからそう呼ばれます。

塚の横穴式石室の玄室は幅2m・長さは約3m、羨道は幅4m・長さ5mで後期古墳時代前期(6世紀初め)の古墳となります。

「ふくべ」とは瓢箪(ひょうたん)のことです。

瓢箪好きの羽柴秀吉は、伏見桃山城に吉佐宮(よさのみや)から豊受大神を勧請し、ふくべ稲荷として祀りました。

この吉佐宮とは、海部家の本宮とも呼べる、丹後の「籠神社」(このじんじゃ)のことであり、特にその奥宮、「真名井神社」を指します。

吉佐(ヨサ)は瓢箪の古語であり、古い時代は祭具のひとつとして、食物を入れる器に瓢箪が使われました。そのことから真名井神社に祀られる「豊受大神」は食物神としての性格を帯びることになります。ですが、秀吉はなぜ、この豊受大神を稲荷神として、伏見城及び当地の瓢箪山に祀ったのでしょうか。

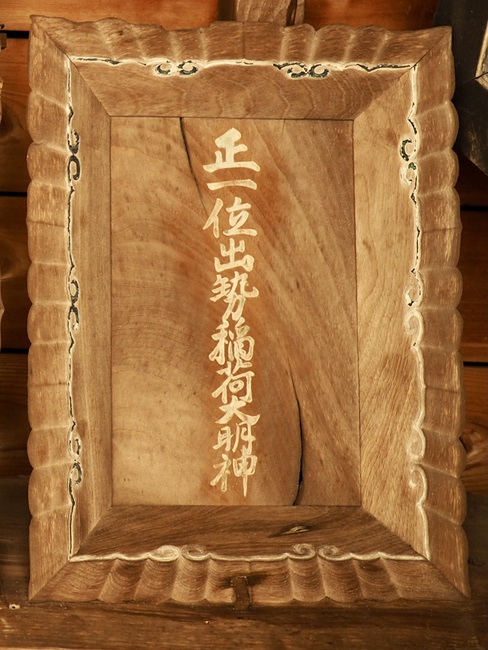

僕はとある神社で、「伊勢稲荷」という言葉を聞き、それが伊勢外宮、豊受大神を指していることを知りました。

この時の僕は軽い衝撃を受け、以来、稲荷と豊を結びつける痕跡を探していたのです。

この伊勢稲荷の扁額がある神社は特殊な神社で、僕は越智族と深い関わりがあると考えています。

富家伝承を知る人は、外宮の豊受大神が、宇佐の豊玉姫の娘「豊姫」であると知っていることでしょう。

豊玉姫はいわゆる「ヤマタイ国」の女王「ヒミコ」(姫巫女)のことで、娘の豊姫はその後継者「台与」(トヨ)のことです。

彼女は兄の「豊彦」と「物部イクメ」と一緒に、大和へ東征します。苦難の末、大和入りを果たした豊姫は、稀代の月読の巫女として絶大なカリスマ性を大和の民にも及ぼしました。

大和の民からは、「豊の国から来て大和入りした姫巫女」ということで「豊来入姫」(とよきいりひめ)と呼ばれ、記紀には「豊鍬入姫」(とよすきいりひめ)と書かれました。

豊来入姫は大和笠縫邑で月読の祭祀を行いますが、その絶大な人気に嫉妬した者がおりました。

共に大和入りを果たした東征軍のリーダーであった、物部イクメ(垂仁帝)です。

彼は豊兄妹を騙して大和の外に追いやり、追手を差し向けたのです。

豊来入姫が助けを求めて逃げ込んだ先が、旧丹波国(丹後)の籠神社でした。

海部家は彼女を匿いますが、それは豊玉姫が、海部家の血を引いていたからだと思われます。

彼女は旧丹波国の真名井社でも、月読の祭祀を行ったことでしょう。神性の高い巫女は、やがて神と同一視されるものです。

しばしの安堵を得た豊来入姫でしたが、やがてイクメの軍が迫ってきていることを知ると、難を逃れるため再び旅に出ました。

彼女と同行したのは、宇良社で豊来入姫の世話をした本庄村の「島子」でした。島子とは、首長を意味する役職名です。

この宇良社の島子と豊来入姫の蜜月が、「浦島太郎」の原型だと思われます。

逃亡の旅の末、豊来入姫が辿り着いたのは、鈴鹿にある「椿大神社」でした。

彼女を受け入れたのは、かつて豊兄妹らが攻めた出雲系大和族の登美家、その親族に当たる宇治土公家の人でした。

ようやく平穏を手に入れた豊来入姫でしたが、この地にて、イクメの刺客によって彼女は暗殺されてしまいます。

宇治土公家の人は出雲のサルタ彦を祀っていましたので、豊来入姫をサル女の君として、その御霊を丁重に祀ることにしました。

記紀ではこのサル女の君を、天鈿女(あめのうずめ)として、岩戸の前で裸踊りをさせる話を書いています。

豊来入姫の死を知った籠神社の海部家は、真名井神社に彼女を豊受大神として、その御霊を祀りました。

その豊受大神は後年、月読神を祀っていた伊勢の外宮に度会氏によって勧請されることになります。

それにしても、羽柴秀吉はなぜ、近くに伏見稲荷大社がありながら、真名井神社の豊受大神を、しかも稲荷神として伏見城下に祀らせたのか。

そして、彼が後に名乗る名前、豊臣とは「豊」と「富」ではないのだろうか。

秀吉は出雲散家出身であったと、出雲の旧家では伝えられているのです。

境内の摂社群を見て回ると、「玉」の文字がつく神様がちょいちょい目につきます。

玉は、豊玉姫の名にもあるように、月が関係しているというのは僕の説。

さて、豊来入姫と稲荷神はなぜ結びつけられたのでしょうか。

一つは彼女が、ヨサの神として穀物神的性格が付与されたことにあるでしょう。

しかし背後には、ある陰の一族が関与していたのではないか、と僕は考えます。

詳しくは、阿波国(四国徳島)の上一宮大粟神社の記事にて書かせていただきました。

瓢箪山稲荷神社では、数ある摂社の祭神に、また興味深い名前がちらほら見受けられます。

豊来入姫の別の姿、アメノウズメの名もあります。

ところで、吉佐宮が豊来入姫と結びつけたのは、稲荷神の他にもうひとつありました。

それは羽衣天女です。

一般的な羽衣天女の話では、羽衣を返してもらった天女が天界に帰っていくシーンで終わります。

しかし当地に伝わる話は、悲しいラストシーンで締め括られます。

「和奈佐老父」(わなさおきな)「和奈佐老女」(わなさおみな)の老夫婦に羽衣を隠された天女が天界に帰れず困っていると、老夫婦は自分たちの子になって欲しいと訴え、天女は和奈佐老夫婦と一緒に生活することになります。

天女の娘は酒を造るのがうまく、その酒を一杯飲むと、見事にどんな病気でも癒やしてしまいました。

天女の造る酒は瞬く間に有名になり、老夫婦たちはあっという間に豊かになりました。

すると今度は、和奈佐老夫婦は「お前は私の子ではない。暫くの間、仮に住んでいただけだ。早く出で行ってしまえ」と天女を追い出してしまいました。

他に身寄りのない天女の娘が立ち寄り、心が荒潮のようだと呟いた場所が比治の里の「荒塩の村」となり、また、槻の木にもたれて哭いた場所が、「丹波の哭木(なきき)の村」となりました。

やがて竹野(たかの)の郡、船木の里に至った娘は、村人達に言いました。

「ここに来て、私の心はなぐしく(平和に)なりました」と。

故にそこは「奈具志の村」と呼ばれました。

「奈具神社」に祀られる、この羽衣天女は豊宇賀能賣(とようかのめ・豊受大神)と伝えられます。

旧丹波国(丹後)に伝わる羽衣天女の話は、一旦当地に匿われ、再び流浪の旅に出なくてはならなかった豊来入姫の悲劇を伝えた物語と考えられます。

この話の中で悪者にされていますが、彼女を受け入れた老夫婦の名「和奈佐」(ワナサ)は、阿波国の地名です。

「和奈佐神社」というのが島根県松江市と徳島県海部郡にあり、その和奈佐とは、「阿波国から来た人」を意味するのだそうです。

しかしこの和奈佐とは、「罠作」(わなさ)と呼ぶ一面もあって、天女を騙す老夫婦に置き換えられたのでしょう。

代表的な羽衣天女の聖地に、静岡の三保の松原があり、そこは常世に通じる海岸でもありました。

稲荷神と羽衣天女を、豊来入姫と結びつけた何者か。阿波から来た人。

そのようなキーワードが僕の脳裏に浮かびます。

そして稲荷神の神体は白い蛇。出雲族のセグロウミヘビを神体とした黒い龍蛇神信仰に対応するかのような白龍蛇神信仰が、出雲と相対する南の果てにあったと感じています。

三保の松原の海岸には、白い石英の入った「はちまき石」が無数に散らばっており、それはまるで白蛇がトグロを巻いているように見えるのです。

また、九州の霊峰・脊振山の山頂には、このはちまき石の巨大な磐座が鎮座しています。

瓢箪山稲荷神社は大阪のローカルな町中にあって、庶民に愛されている感じのする神社です。

ここには他の神社にない、ちょっと興味深いものがありました。

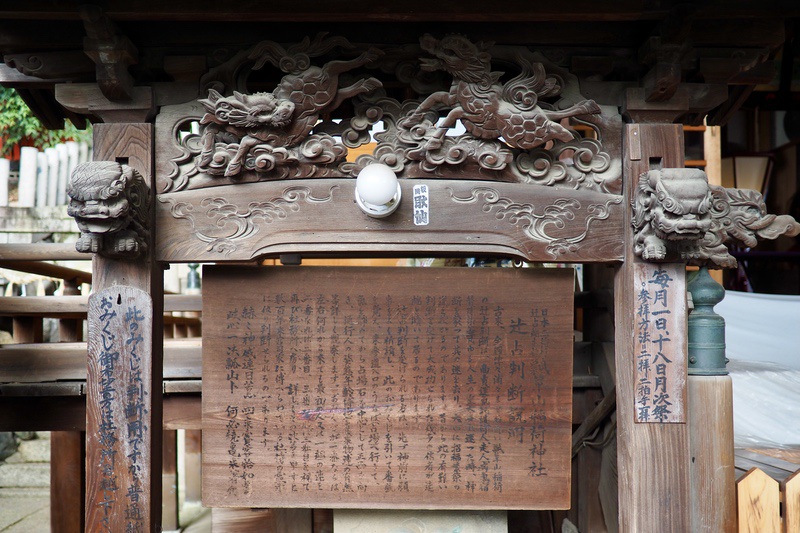

「辻占」(つじうら)です。

辻占とは、夕方に辻(交叉点)に立って、通りすがりの人々が話す言葉の内容を元に占うというもので、夕方に行うことから夕占(ゆうけ)とも言われます。

この辻占は、万葉集などの古典にも登場し、古くから為されていたことが知られています。

辻は人だけでなく、人でないもの、神も通る場所であり、偶然そこを通った人々の言葉を神の託宣と捉えたのが、辻占の始まりでした。

江戸時代には、辻に子供が立って御籤(みくじ)を売るようになり、これも辻占と呼びました。

さらにこの、御籤を煎餅に入れた「辻占煎餅」が考案され、辻で販売されるようになり人気となりました。

この辻占煎餅が後の名曲『恋するフォーチュン・クッキー』を生み出すのです。

ちなみに現在は、児童虐待防止法に「児童を使用して諸品を販売すること」が禁じられており、子供が辻占菓子などを販売することは違法となります。

しかし今でも、神社の門前町や参道では、たまに辻占煎餅、辻占昆布、辻占豆、辻占かりん糖などの辻占菓子を販売する店もあり、手に取って古き風習に浸って楽しむのも良いと思われます。

瓢箪山稲荷神社はこの辻占総本社と呼ばれ、今なお辻占が続けられています。

やり方としては、まず拝殿にある辻占用のおみくじを引きます。そこに1~3の数字が書いてあるので、境内裏の「占場」に行き、鳥居の前に立って通り過ぎる人を観察します。

そこでおみくじの数字が1であれば1番目に、2であれば2番目に通った人の姿を記録します。

それを宮司さんに報告して神意を伺うという手順となります。

瓢箪山稲荷神社の辻占は、通りすがりの人の言葉ではなく、その人の性別・服装・持物、同行の人の有無、その人が向かった方角などから吉凶を判断する、というもののようです。

「淡路島かよふ千鳥の河内ひょうたん山恋の辻占」

この辻占は最近『マツコの知らない世界』で紹介されたようで、大変人気なのだとか。

確実に受けたい方は、あらかじめ神社に連絡して予約などを取っておいた方が無難かもしれません。

さて、もう一つだけ当社について記しておきたいのは、

瓢箪山古墳の大塚。

ここは狐塚と呼ばれ、似前に神狐が住んでいたと伝わっていました。

そしてそこに祀られているのは「豊彦大乃神」。

豊彦、これはもう確信犯ですね。

いま花園ラグビー場の近所に住んでいるので、こちらもご近所です😊

いいねいいね: 1人

その辺りは枚岡神社や石切劔箭神社がありますね😊

岩戸神社・天照大神高座神社、恩智神社も楽しかったです♪

いいねいいね: 1人

自宅から近いのですが、車では行きにくい(道が狭い)神社です。

生駒山地と河内湖(旧大和川)の要になるパワースポット(平岡、石切)の一つなので、仕方なく(嫌々?)ベランダから手を合わせています。

神仏混淆の香りを色濃く残し、カオスな感じが良いですね。

伏見稲荷より濃いかもしれません。

いいねいいね: 1人

確かに、瓢箪山稲荷神社はかなりごちゃごちゃした印象で、カオスを感じますね。

次作に稲荷が関連することもあり、個人的には、お稲荷さんのマイブームが来ております😅最近、稲荷社が可愛くて可愛くて、素通りできないくらいです💕

いいねいいね

🐥羽柴秀吉…豊臣の姓は彼の死後に与えられたもの。単に秀吉が金ピカ大好きだったから、豊を与えたんではないのかい🐤

いいねいいね: 1人

まあそうかもしれませんが、違う理由があるかもしれません。

いいねいいね: 1人

🐥えっ⁉️どんな🦑⁉️

いいねいいね: 2人

さて、どんなでしょう🐙(勉強不足)

いいねいいね: 1人