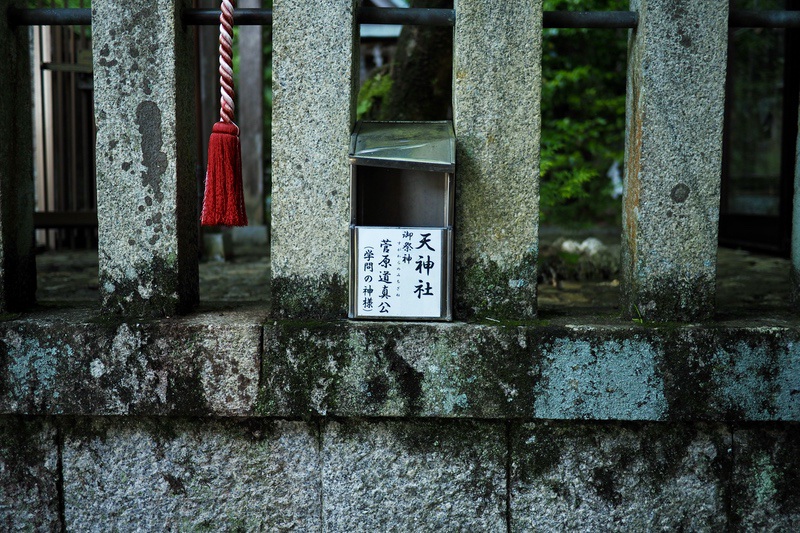

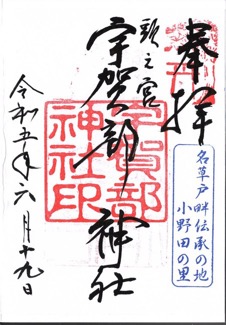

和歌山県海南市小野田にある「宇賀部神社」(うかべじんじゃ)に、ようやく来ることができました。

神社の古記録は、戦乱の世に兵火によって焼失しており、確たる典拠がないそうですが、一説に、初代天皇東征当時、紀北を支配していた豪族、名草戸畔の首級を祀ると言い伝えられます。

当社が昨今、一躍有名になったのは、「なかひらまい」さんが書かれた『名草戸畔 古代紀国の女王伝説』によるところが大きいでしょう。

この書籍とその内容を僕におしえてくださったのは、『偲フ花』にコメントをくださる、れんげさんでした。

書籍に記される土地の伝承では、名草戸畔の遺体は名草の住民によって頭、胴体、足の三つに分断され、頭は宇賀部神社、胴は杉尾神社、足は千種神社に埋葬されたとされています。

宇賀部神社の主祭神は「宇賀部大神」で、配祀神は「荒八王子命」と「誉田別命」となっています。

配祀の2柱は近隣に祀られていたものを合祀したようで、主神についても、兵火によって究める資料は現存しないということです。

ただ、宝治2(1248)年、神職小野田家所蔵の文書に「景行天皇の御代、山城国愛宕神社を勧請す」とあり、古来から祭神3柱の中央祀神である宇賀部大神は、軻遇突智命であるとする説に符号する部分もあるということです。

宇賀部神社の拝殿に入ると、「小野田寛郎」(おのだひろお)氏の写真がたくさん飾られていました。

その写真を撮り損ねていましたので、藤白神社で撮った写真を紹介させていただきます。

この写真を見ると、ピンとくる方も多いと思います。

小野田寛郎氏は、第二次世界大戦中に陸軍少尉としてフィリピン・ルバング島で情報員の任務を与えられ、終戦を迎えたものの上官からの作戦解除命令がないことからそのまま山中にとどまり、30年後の1974年になって捜索に来た元上官から任務解除命令を受けたことによって、初めて敗戦の事実を受け入れて、日本に戻ってきた「最後の日本兵」その人です。

宇賀部神社は小野田氏の実家で、当時、祖父が宮司で、父親は次男だったそうです。

小野田氏は帰国後、ブラジルに移住して原野を開拓して牧場経営を行っていましたが、1984年からは、たくましい青少年育成のために福島県で「小野田自然塾」を開設し、自然教育キャンプ等の活動を行うかたわらで出版や講演などの活動も行っておられました。

『名草戸畔 古代紀国の女王伝説』で語られるのは、小野田氏が父親に聞いた話として、「宇賀部神社は九州から移住してきたときに、自分のご先祖様をお祀りしたもの」だということで、そしてそこに名草戸畔も祀られている、ということでした。

九州から移住してきたとはどういうことか。

つまり小野田氏の先祖・名草の人たちは、元は宮崎から大分の、リアス式海岸のあたりに住んでいて半農半漁の暮らしをしていたが、人口が増えてしまったので皆で相談して、よく似た地形で前の海で魚が捕れて、後ろの田で米が採れる所に移住してきた、それが紀伊国(和歌山)だったということです。

更に、紀ノ川流域にキビが生えていたのを田んぼになおして開発。リアス式海岸が続く尾鷲まで、次第に人が増えていったとのこと。

では、彼らはいつ頃移ってきたのか、という問いに、

「もう何千年も前の話。神武天皇で二千何百年か前でしょ。それより前にそこに来て、それから紀ノ川を全部開発して、それで熊野の方まで。それだけ人間が増えたのだから、何年経ったかわかりません。だから、相当、その間に時間があったはずです…」と小野田氏は答えます。

これを受け、なかひら氏は富家伝承の高倉下(たかくらじ)らの移住も鑑みて、名草の人たちは1万年ほど前にインドネシア方面から日本に渡ってきて、南九州地方に定住した縄文早期の人たちがルーツではないかと推察していきます。

その根拠となるものが、「名草戸畔の遺体を頭・胴体・足の三つに分けて埋めた」という当地の伝承に、インドネシアのセラム島に伝わる「ハイヌヴェレ神話」との類似性をがあること気付いたからというもので、本著のメインテーマともなっています。

「ハイヌヴェレ神話」は五穀豊穣の女神の話で、記事のオオゲツヒメ、ウケモチノカミと同じ性質のものだといいます。

ハイヌウェレ神話とは、世界各地に見られる食物起源神話の型式の一つで、殺された神の死体から作物が生まれたとするものになります。

その典型例となるのがインドネシア・セラム島のウェマーレ族の神話に登場する女神、ココヤシの花から生まれた「ハイヌウェレ」(ココヤシの枝の意)です。

バナナから発祥した最初の人類「九家族」に「アメタ」という独身の男がおり、彼がイノシシの牙から得たココヤシの実を神意に従い土に埋めると、3日で木に成長し、さらに3日後に開花しました。

アメタはヤシ酒を作ろうと木登りしますが、花を切ろうとして指を傷つけてしまい、血が花にほとばしります。すると花と血が人間のかたちとなり、9日後には少女に育っていました。その少女がハイヌウェレでした。

ハイヌウェレは、いろいろな高価な品物を大便として排泄するという、不思議な能力が備わっていたので、アメタは富豪となります。

ある時ハイヌウェレは、マロ踊りで人々に次々と高価なものを配って渡したので、人々はこれを気味悪がり、嫉妬心も働いて祭り最後の夜の踊りの最中に彼女を生き埋めにし、踊りながらして穴を踏み鳴らし、悲鳴があがるのを歌声でかき消し、殺してしまったのでした。

アメタは娘が帰らないことをいぶかり、彼女が舞踏会で殺されたことを知りました。

アメタはハイヌウェレが埋められた場所を突き止めると、彼女の両腕をのこし、それ以外の部分を細切れに刻んで広場のまわりの土地に埋めました。すると、その場所からこれまで世界に存在していなかったイモ類(ヤム芋やタロイモ)が生じ、その後の人類の主食となった、ということです。

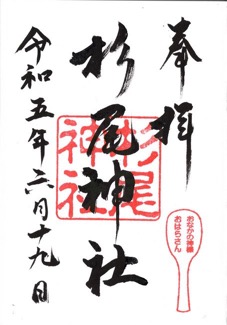

海南市阪井にある「杉尾神社」(すぎおじんじゃ)に来ました。

ここは名草戸畔の胴体を埋めた場所であると伝えられます。

「お腹痛けりゃ杉尾のお宮、腹のくろいのはなおりゃせぬ」と現地ではお腹に霊験あらたかと親しまれる神社です。

主祭神は「大山祇神」と「誉田別命」(杉尾大明神八幡宮)。

戸畔(とべ)とは大和王権以前の称号(原始的カバネ)の一つで、主に女首長を示し、トメ(戸賣、斗女、刀咩)の語源ともなっています。

『日本書紀』のいわゆる神武東征神話に、神武に服従しない者として紀ノ川河口の名草戸畔、熊野地方の丹敷戸畔(ニシキトベ)、および大和国層富県(そほのあがた) の新城戸畔(ニキトベ)らが記されています。

名草戸畔は大元出版において、次のように記されます。

イツセ率いる物部軍は大和に向け東征する中、ついに紀伊上陸作戦を実行に移す日を迎えました。大船団は阿波国の東岸沖を北上し、淡路島の南岸沿いに紀ノ川河口へ向かいます。

そこで、紀ノ川を逆上り、南からヤマトヘ入る作戦でした。

紀ノ川に到達したイツセの軍勢は、河口の南岸から上陸しますが、その時、対岸に、おびただしい数の大和王国の軍勢が現れます。この大和軍を指揮していたのは、磯城大王家の皇子「大彦」でした。

大彦は葛城の笛吹村の東北・曽大根(大和高田市)で育ったことから、別名を中曽大根彦(ナカソオオネヒコ)とも呼ばれており、『日本書紀』には、彼の名が作為的に長髄彦(ナガスネヒコ)と書かれました。大彦は尾張家(海部家)の血も引いていたので、尾張族も彼の軍に加勢しました。

大和軍の勢いは激しく、イツセ軍は紀ノ川で上陸をあきらめ、守るのに有利な名草山に登ることにしました。その時、名草村の戸畔が村人を率いて様子を窺っていましたが、物部勢が多かったので、まともに戦っても不利であると考え、ゲリラ戦を仕掛けることにしました。戸畔は敵の上層部を狙って毒矢を射るよう指示し、トリカブトの毒が塗られた矢は、イツセの肘と脛に命中。イツセは痛み苦しみ抜いた末、その地で若くして亡くなったといいます。

イツセの遺体は、近く、和歌山市和田の竃山に葬られました。そこに大きな塚がつくられたということは、物部軍勢の数が多かったことを示しているということになります。

物部軍はしばらくその地にとどまり、イツセの墓を敵から守ったと伝えられます。

この話は、富家伝承に伝えられるだけでなく、斎木雲州氏が和歌山市和田の竃山神社に参拝したおりの、苗字が橋本に変わり今はただの氏子になった物部族のご子孫との会話でも語られています。

橋下氏の話では、イツセの御墓を守るため、息子たちがこの地に残ったとのことでした。彼らは少人数だったので、敵は攻撃しなかったということです。

この敵とは誰か、と斎木氏は問いますが、その返答に橋下氏は「珍彦」(うずひこ)だと答えます。

丹波から葛城に、海部族を率いて移住して来た「村雲」(むらくも)とともに、彼の異母兄弟だった「高倉下」(たかくらじ)も葛城に来ていました。

村雲が大和王国初代大君に就任すると、それに嫌気がさしたのか、高倉下は母の大屋姫を連れて紀伊国に移住し、そこに彼の王国を築きます。その高倉下の子孫が「珍彦」でした。

『日本書紀』には、珍彦が速吸之門(豊後水道)から来たと書かれていますが、この時の物部東征は瀬戸内海を通っておらず、海部家の伝承もそのように伝えられています。

つまり、紀伊国王の珍彦の指示で名草戸畔はイツセ軍を攻撃し、名草戸畔の指示で毒矢を射かけられ、イツセは死亡したということです。

その後、『旧事本紀』によると、名草戸畔(名草姫)は尾張家の建斗米命(たけとめのみこと)に輿入れしたと伝えられます。

また、先の橋本氏の話では、高倉下の子孫は紀伊の国造家になり、「日前神宮」(和歌山市秋月)を建てたということです。その紀伊家と五瀬家(いつせけ)は近くに住んでおり、豪族として婚姻関係を結び、五瀬家は日前神宮の横に国懸神宮を建て、五瀬命を祀ったそうです。そこには、物部氏の象徴である「日矛鏡」が神体となっています。

杉尾神社本殿の横に、石段があります。

その階段をしばし登ると、

苔むした「八坂神社」がありました。

祭神はスサノオ。名草族も海部の血が入っていますので、あってもおかしくはありません。

ところで非常に不思議に思うのですが、名草軍はイツセを討った後、物部の残党が彼の墓を築くのをなぜ許したのでしょうか。

また、それを息子たちが守るのを許し、最終的には一族同士で婚姻関係を結ぶにまで至るのです。

これは偉大な王と副王を殺害したホヒ親子らを許し、姻戚関係まで結ぶようになった出雲族にも、非常に似た印象を持ちます。

出雲族の血は、敵であっても敗れたものは許す、そういったところがあるように思います。これは一族郎党まで皆殺しにして来た大陸の思想とは根本的に違うところです。

そして名草戸畔とは役職名であり、イツセを討った名草戸畔と、尾張家へ輿入れした名草戸畔、頭・胴・足に分断され埋められた名草戸畔が、同一人物とは限らないということも言えます。

そこで「なかひらまい」氏は著書『名草戸畔・古代紀国の女王伝説』の中で、3体に分断された名草戸畔の話は、インドネシア系の「ハイヌヴェレ神話」によるものだと記します。

なるほど、一見残酷にみえる名草戸畔遺体三切断伝承ですが、そう考えると名草戸畔が自然の山を祀り、豊穣をもたらす女王だったという、幸せな解釈が可能です。

しかしここで僕は疑問に思う点があります。

名草戸畔の遺体からは、作物は実っていないのです。そんな伝承は、欠片も聞こえて来ません。

一応、五穀の神、ウカノミタマは名草戸畔三社の全てに、祀られてはいるのですが。

杉尾神社の面白い伝承としては、「昔、紀ノ川の河口に一匹の大蛇が流れ着いた。玉をくわえ腹部は金色に光る杉織状になった輪があり、立派な足もあったと伝えられ、これぞ神の化身として、小野田の頭部、杉尾神社に腹部、千種神社に足、と三体を埋め神として祀った」というものがあります。

この玉を咥え足もあったという大蛇が何を意味しているのか興味が湧くところですが、名草戸畔の伝承が大蛇の伝承に置き換えられたのか、またはその逆なのか、ともあれこの二つの伝承が無関係であるとは考えにくいものです。

海南市重根の「千草神社」(ちぐさじんじゃ)に来ました。

ここは名草戸畔の足を埋めた場所であると伝えられます。

祭神は「草野姫神」で、創建は不詳。古くは百草神社と言ったそうです。

境内に「祇園神社」「秋葉神社」「恵美須神社」があるのも、趣深いです。

『名草戸畔・古代紀国の女王伝説』では、インドネシア系の文化を持つ人たちが紀伊半島に先に定住しており、出雲伝承から、後に出雲文化を持つ人達が和歌山で融合したという旨の考察をされています。

これに対し、れんげさんは、九州で宗像族などとの融合により、先に出雲化された南方文化を持つ人達が、後になって紀伊半島に入ってきたのではないかと推察されています。

熊野地方の自然祭祀跡や花乃窟などを訪れると、かなり古い時点からあったであろう原始的な出雲祭祀の痕跡を見ることができ、僕もれんげさんの意見に大いに賛成するところです。

しかし、いずれの説にせよ、果たしてこの名草戸畔の遺体三切断伝承は、「ハイヌウェレ神話」を原型としているのでしょうか。僕はそこに、大きな疑問を抱きます。

インドネシア系の文化を持った人たちが、九州から全国に広がっていったことは、間違い無いと思います。

あるいは一部は大陸を北上し、南北を挟む形で日本に広がっていったことでしょう。

例えば、土の女神像を砕いて土に埋められたのは、正にハイヌウェレ神話を原型としているからです。

縄文人は母系社会であったので、素焼きで母系の祖先神の像をつくり、家庭の神棚に置いて拝んでいました。

この土女神像は、一般的に未開の古代人がつくった土人形という意味で「土偶」と呼ばれていますが、この呼び方は適切ではありません。

人は真剣にその神像を拝んでいたはずであり、「神像」、又は「女神像」と呼ぶべきです。

多くの土女神像は裸体であることが多いですが、これは古代人が裸体で生活していた訳ではなく、出産の苦しみや育児の苦労について子供たちに認識させるための工夫であったといいます。

古代において、女神は食べ物を産む力も持っていると信じられており、古代人は土女神像を作り、それを祭壇に置いて祀ったあとに、割って畑に埋めました。それは女神の破片を土に埋めると、作物の実りが良くなると考えていたことによります。

これは『古事記』でオオゲツヒメが、『日本書紀』でウケモチノカミが殺され、バラバラの死体から作物が実ったという話と共通する信仰です。

それらのハイヌウェレ系の信仰・神話には、必ず神の死による豊穣が約束されていなければなりません。しかし名草戸畔の伝承には、それが無いのです。

そして、まつろわぬ者を殺し、頭・胴・足の3部に切り分けて塚を築くという伝承が、他にもあります。阿蘇・高千穂地方に伝わる「鬼八」(きはち)と、長野安曇野地方に伝わる「魏石鬼八面大王」(ぎしきはちめんだいおう)です。

ハイヌウェレ系神話は世界各地に伝わりますが、犠牲となる神は必ずと言って良いほど女性です。

古代において、食べ物を産む力も持っていると信じられていたのは女神なのです。

しかし鬼八と魏石鬼八面大王は男神であり、ハイヌウェレ系神話とは別系統の話であると考えなければなりません。

和歌山の名草戸畔の遺体三切断伝承は、ハイヌウェレ系神話というよりも、この男神三切断の伝承と同系統である、と考えられるのです。

そこでふと僕は思うのです。

一族の正統なる王・イツセが激しい苦しみを伴いつつ殺されゆく様を見届けた一族が、支那の血を色濃く受け継ぐ一族が、八咫烏・太田田根彦の協力を得て大和入りを果たし、大和に勢力を得た一族が、果たして名草の民々に、報復をすることはなかったのだろうかと。

いやおそらく、多くの報復の血が流されたと想像に難くありませんが、少なくとも実行犯の責任者であった、当時の名草戸畔は、物部族によって殺害されたのではないでしょうか。

敗者の歴史を辿っていくと、末路は悲劇であることが約束されているのですが、僕はそこに救いを見出すことにいつも奮闘するのです。

そうではあるのですが、それでも悲劇の現実はしっかりと見つめなければなりません。ファンタジーで曖昧にしては、その先が見出せないのです。

名草戸畔の伝承をハイヌウェレ神話だと言って、安易にハッピーエンディングに繋げることは、死した者への報いとはならないと思うのです。

小野田寛郎氏の伝承では「名草戸畔は負けていない」「神武軍は名草軍に撃退されて仕方なく熊野に行った。しかし最終的に神武が勝利し天皇に即位した。そのため名草は降伏する形になったが、神武軍を追い払った名草は負けていない」「名草戸畔は殺されたのではなく戦死した」というのですが、確かに彼女はイツセを殺害し、物部軍を追いやったので、戦いに負けてはいないのです。

ですが、日本書紀の一文に「6月23日、軍、名草邑(むら)に至る。則ち名草戸畔という者を誅す」とあるように、後に物部軍によって、名草戸畔は殺されている可能性もまた、否定できないのです。

物部族は支那国の、道教を信仰していました。道教には「不老不死」の概念があり、故に敵の遺体は復活しないよう、細かく切り刻んだのだと言い伝えられます。

それは『古事記』のヤマトタケル神話の中にも見ることができます。彼は物部系大和王朝の皇子であり、神話の中で倒した敵を、細かく切り刻むシーンが語られます。

鬼八も魏石鬼八面大王も、「八」の数字を冠しているのは、八岐大蛇と同じで、出雲系の首領であったと考えられるのですが、やはり大和王朝側、おそらく物部王朝側から攻撃され、殺されています。

遺体三切断の神話は、不老不死思想を持った物部族による殺戮の伝承である可能性があるのです。

そうすると、杉尾神社の大蛇伝承も腑に落ちるものです。

僕たちが学校で学ぶのは、勝者の歴史であって、それによって現在の僕らの暮らしがあることを考えれば、今の歴史を否定することはできません。

しかし、その影には敗者の歴史も存在し、両者を合わせて俯瞰的に見なければ、真の歴史の全貌を理解することはできないのです。

その鍵となるのが言わずもがな、「富王家の伝承」であるわけですが、そこから導き出される敗者の歴史は、悲劇であることは避けようがありません。

しかし僕は、敗者の歴史の中にも、報われるものがあったのだという事実を探し求めたい。悲劇の中に、優しい時間があったのだと証明したくて、日本中の隅々までカメラを片手に旅して来ました。

それは安い美談で覆い隠してしまうのではなく、真実を見つめた先にしか、見えない時間なのです。

千草神社の本殿の傍には、樹齢700年を越える老楠があります。

里謡に「行たら見て来ら 重根の宮の 楠に巻かれた地蔵尊」というのがあり、この巨木は中に地蔵を巻き込んでいるのだそうです。

100年程前までは地蔵尊の一部を見ることが出来たらしいですが、今は完全に巻き込まれてをり、その姿を見ることは出来ません。

アメタは娘・ハイヌウェレの両腕を抱えて、この世のはじめより人類を支配してきたムルア・サテネという女性を訪れて訴えました。

彼女は憤慨して人間界にいることをやめると宣言し、九重の螺旋からなる門を築きあげて、すべての人間にそこを通るように命じて選別を始めました。

命に従わないものは人間以外の動物や精霊にされました。

門をくぐる者たちは、大木に座るサテネの脇を通る時、すれ違いざまにハイヌウェレの片腕で殴られました。

大木の左側に抜けようとしたものは五本の木の幹を飛び越さなくてはならず「パタリマ」(五つの人たち)となり、右側に抜けようとしたものは九本を飛び越して「パタシワ」(九つの人たち)となりました。

セラム島のウェマーレ族やアルーネ族は、この「九つの人たち」に数えられるとのこと。

これは寿命の罰が与えられたと解釈されており、すなわち、それまで世界は人間にとって死の無い楽園だったのに、ハイヌウェレ殺害後は、人類は定まった寿命を授かり、死後に門を通り、死の女神サテネに謁見しなくてはならなくなったというのでした。

追伸

物部守屋ですが、体を分断されて別れて埋葬されているとの話があります

善光寺か、守屋山に頭が埋められたとのお話です

あと、千鹿頭社ですが、何故か三社系式を取る事が多く、ある程度まとまって鎮座しています

稲作が早かった名草勢力と、物部総本家が伊勢に行き・・

長野県は物部系の荘園の様なものが多く、古くから物部とのつながりがあったらしいです

いいねいいね: 1人

そう言えば確かに、守屋にもありましたね。

三分断というのは、何も人体ばかりを意味するのではなく、勢力だったり信仰だったりするのかもしれません。宗像も三社、志賀海も三社ですね。

3といえば出雲の聖数でもありますが、関係あるのでしょうか。

いいねいいね

この本で私が注目したのは名草一族の稲作(陸稲かもしれませんが)の時代考証に関してです

かなり古そうですよね

まるで越知(三島)の様ではありませんでしょうか?

そして、八坂社があるんですね

トメという役職に地域性があるとすれば・・

いいねいいね: 1人

ヤサカトメなどにも通じて来ますね♪

名草という名も、和歌山に限らず、兵庫や群馬にも見えます。それなりの勢力を持っていた可能性がありますね。バックボーンが気になります!

いいねいいね

五条様

いつもありがとうございます。

今日は朝から活を入れられた感じです。まさにガーン!です。

紀の国とはいうものの、数kmで大和というところに住んでいる関係で、よく出かけるのは大和の国。五条様のブログを拝見して「そうだったのか」と改めて紀の国を見直しています。

asamoyosi

いいねいいね: 1人

asamoyosi様、おはようございます♪

紀の国は、asamoyosi様のお膝元ですね。このあたりではサヌカイトが採れたようで、古代から重要視されていたことが窺えます。

紀の国は地形も歴史も、まこと奥深いところですね😊

いいねいいね

以前聞いたのですが、昔の幾内の範囲は南海道では紀の川沿いにある妹山・背山が境目で、そこから向こうは田舎?、山陽道では須磨の関より向こうが田舎?になるとか・・・。かろうじて幾内に入るところに住んでいるので目が西の田舎には向かないのかも知れませんね。 程度の低い話でごめんなさい。

いいねいいね: 1人

なるほど、そこに境界線があったのですね😊

いいねいいね: 1人