さて、そろそろワイも異世界転生するか。

ということで、0時5分発の船に飛び込み、やってきたよ「壹岐嶋」へ。

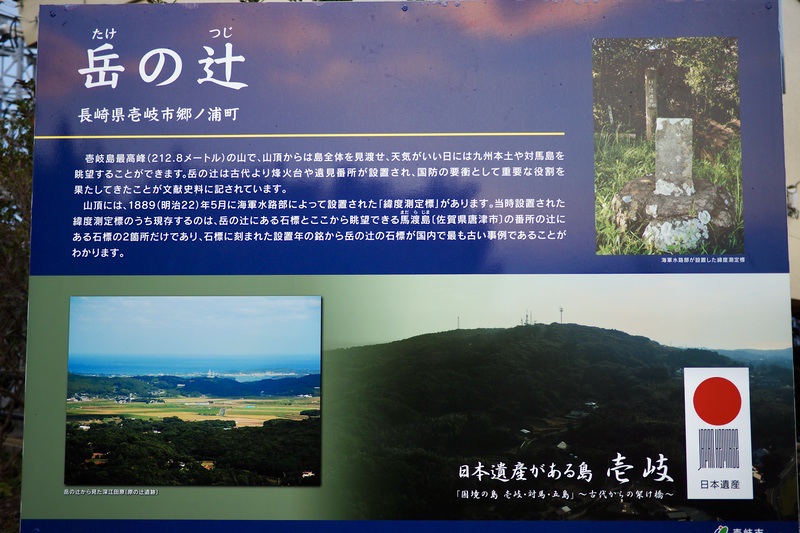

その日、黎明とともにやってきたのは、壱岐島の最高峰「岳ノ辻」(たけのつじ)。

標高212.8mこの山は、古代より狼煙台や遠見番所などが設置され、国を守る要所とされた重要な場所だと考えられています、

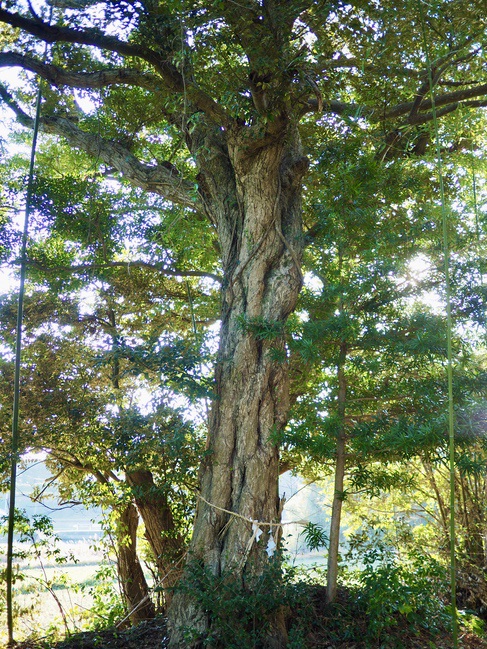

山頂付近に鎮座する「見上神社」(みかみじんじゃ)は、峰火と海上の守り神として、彦火々出見が祀られています。

なんでホホデミじゃい、とは思いますが、まあそれはそれとして。

朝の冷たい空気が流れ込みます。

本殿はガッチリ守られていました。

岳ノ辻は東西に細長く伸びた山です。

山頂へは車で登ってきましたが、感覚的には「男岳」の方が高く感じました。

道の険しさのせいでしょうか。

岳の辻の西側にある展望台に移動しました。

その下にある、この神社がお目当てです。

「龍光大神」(りゅうこうおおかみ)と呼ばれるこの場所、

最近ではパワスポ系やスピ系などの方を中心に、流行っているのだそうです。

りゅうこう、だけに。

その理由がこの像にあります。

この龍さん、なんと、お爪が7本あります。

普通、龍の爪は3本、中国では皇帝が使う龍だけが5本爪で描くことを許されていると、贋作画廊のミスターフジタが言っていたような気がしますが、7本爪とはこれいかに。

やっぱアレですかね、物部の聖数的な?・・・(チッ)。

ということは、龍光大神には星神としての側面があるのでしょうか。

この龍神は戦時中、ここに司令部が置かれた関係で、東側にある見上神社の境内に移されました。戦後に、地域の人たちの手により元の当地に戻されたということです。

でもそんなに古いもののようにも、見えないですね。非常に繊細な彫り物ですが、欠け一つ見当たりません。

相当大事にされてきたのでしょう。

お隣のコレは、狼煙台を復元したものだそうです。

そろそろ日が昇りそうなので、展望台に移動します。

おお、

お~っ!

金色の龍神さまが現れましたYo!(スピ風)

まさに龍光。

日の出って良いよね。あったかい。

龍光大神は、願いを天に届けてくれるのだそうです。

また、神在月に出雲大社に先立って、日本の神々は壱岐の龍光大神前に一度集結すると云われているのだとか。

うむむ、ほんまやろか。

龍光大神から戻る途中、Googleマップで「どんどろ洞窟」なるものを見かけ、気になって探してみました。

ひえ~、どんどろしとるやないかい。

このどんどろした洞窟には、どんどろした逸話が伝えられていました。

昔、壱岐に、色白でイケメンの若い僧がいて、町中の若い娘を”じゅん”とさせていました。

しかしその若僧がどこの寺に住んでいて、どこから来るのか、誰も知りません。

そこで、町のある青年が、若僧の後をつけてみることにしました。

イケメンの若僧が岳の辻のふもとまでやって来たとき、ふいに青年の方を振り返りました。

するとその白い顔には目も口もなかった、のでした。

青年は恐ろしくなってその場から逃げ出し、それ以来、イケメンの若い僧が町にやってくることはなくなりました。

しばらくすると、岳の辻で、白髪頭に白衣を着た老人が見かけられるようになりました。

この老人を見た者は、決まって高熱を出し、寝込んでしまいました。

この事件を聞いた城代が、真相を究明するために若者を700人くらい集めて、ほら貝を合図に、手に手に鎌を持って、草をはらいつつ岳の辻を登って行きました。

そして見つけたのがこの穴でした。

穴の中からは「どんどろ~ん、どんどろ~ん」と不気味な音が鳴り響き、雷も鳴り出し、大粒の雨がはげしく降ってきました。

若者達が、穴の中に入っていくと、そこにはとぐろを巻いた大蛇がいたのでした。

若者達は皆逃げ出し、それ以来、この洞窟に近づく者はいなくなったということです。

「どんどろ~ん、どんどろ~ん」

と、いうことで始まりました、『ブラキリコ』。

今年最初の旅は、「壱岐島の龍神巡り~辰年だけに~」です。

壱岐島の南西の端っこ、郷ノ浦町渡良西触に「八大龍王」が祀られていました。

個人宅の敷地内と思しき場所ですので、そっと参拝させていただきました。

のっけから7本爪でやられてしまいましたが、八大ですよ、出雲ですよ、安心しましたねー。

壱岐島の龍神さんは、ちゃんと出雲してましたよ。

ビーチのそばのこんなところにも、社がありました。

壱岐には、こんな「ひっそり社」が、ちょいちょいあります。

郷ノ浦町小牧東触、神功皇后伝承で有名な「爾耳神社」の近くの田園の中に、「龍化の墓」(りゅうげのはか)と呼ばれる墓石があります。

「龍化之墓 宇治川の先陣 日本一之名馬摺墨之母馬」と彫られています。

伝説によると、源頼朝に献上され、木曽義仲との宇治川の戦いで先陣をきった摺墨(するすみ)という名馬は、雌馬が龍と交わり産まれた駿馬だということです。

その母馬が「龍化」(りゅうげ)だと云われています。

この辺りはかつて駒牧(こまぼく)という地名で、古くから馬の放牧が行われていたとのことです。

壱岐島南部、石田町池田仲触に鎮座の「龍淵神社」(たつふちじんじゃ)です。

民家と畑の間に、ひっそりとありました。

祭神は「大彦龍王」(オオヒコリュウオウ)、「大姫龍王」(オオヒメリュウオウ)、「埴安彦命」(ハニヤスヒコノミコト)、「埴安姫命」(ハニヤスヒメノミコト)。

大彦と聞いて胸が熱くなりましたが、大姫もいらしゃるので、単に「姫・皇子」の関係を表しているだけかもしれません。

当社は、雨乞いの神社だそうです。

『壱岐國神社誌』によると、日照りの続いた夏の日に通りかかった僧侶が、農民の苦しみを見て、「龍王にお願いをしてくる」と言って龍穴に入り、龍王が現れて日照りが収まったと伝えています。

僧侶が入った穴のようなものは見当たりませんが、ここには龍穴があるのだと云われています。

壱岐の東端、左京鼻にも龍神が祀られています。

左京とは江戸時代の初めの陰陽師「後藤左京」のこと。壱岐大干ばつの時、苦しむ島民の姿を見かねて雨乞いをしたものの雨は降らず、ついに責任を感じてこの崖から身を投げようとした時、一転にわかにかき曇り、突如大粒の雨が降り出して慈雨をもたらした、と云うことです。その雨を降らせたのが龍神だった、ということなのでしょう。

壱岐で龍神といえば外せないのが「龍蛇神神社」(りゅうじゃじんじんじゃ)です。

8年越しの思いで初参拝してから、ここ2年で4回は訪れたでしょうか。

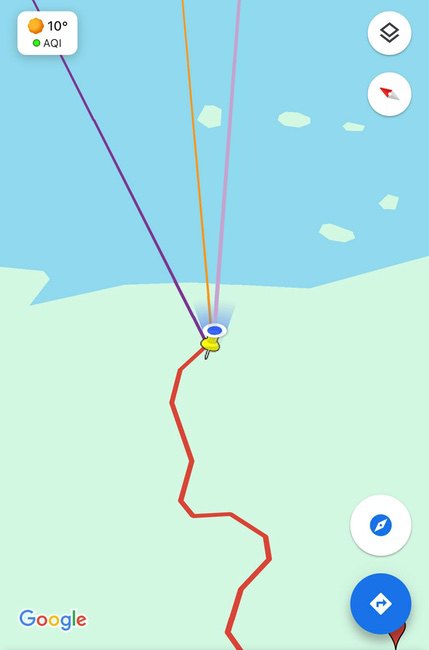

明治28年(1895年)に出雲大社の末社・龍蛇神社より勧請されたという当社は、出雲大社の方向を向いています。と言うのですが、、、

向いていないんだよねぇ、これが。

オレンジが出雲方面ね。こまったな、コリャ。

いったいキミは、どこを向いているんだい。。

壱岐島の北東、芦辺町箱崎諸津触の小さな港にも、八大龍王が祀られています。

2度目の参拝ですが、こちらも素朴なお社です。

これで壱岐の龍神巡りは終わりになるはずだったのですが、

なんとこの先の赤瀬鼻(あかせばな)に、八大龍王の大元があるようなのです。

では、さっそく行ってみましょう。

わくわく。

赤瀬鼻の八大龍王までは、駐車スペースからグイグイ岬を降りていきます。

駐車場も、そこからの道も、しっかりしていますが、場所が分かりにくいので、あらかじめ情報を収集しておくことをお勧めします。

この辺りは釣り場としても有名のようで、その辺から情報を得るのも良いでしょう。歩道は分岐もあるので、要注意です。

爽やかな潮風が、噴き上げてくる頃、

その聖域が見えてきました。

赤い鳥居。

お隣には、磐座のようなものもあります。

なんと素敵な聖地なのでしょうか。

僕はここが、好きになっちゃいました。

石灯籠の中には、

水晶やガラス玉が供えられています。

この石の祠はこちら側を背にしており、海を見ているとのこと。一応正面を確認したのですが、海側も石の平面があるだけで、穴が彫られたりはしていませんでした。

そしてこの石祠が見つめる先は、宗像の聖地「沖ノ島」だとネットで見かけたのですが、なぜ沖ノ島なんだろうかと疑問に思いました。

いや、オキはオキでも、「隠岐島」なんじゃない?と思って確認してみると、

まあ、たぶんビンゴです。

濃い紫が沖ノ島で、オレンジが隠岐島の方角です。薄紫は出雲大社。

この海の先は、出雲、もしくは隠岐島の方角だということです。

それにしても、なんと荒々しい瀬でしょうか。

赤瀬鼻の名の通り、赤い海岸です。

火山で噴出した玄武岩に含まれてる鉄が酸化して赤くなったもののようですが、神功皇后が皇子を生んだ時の産血が瀬に染みて、赤くなったものとも伝えられます。

女性はまこと大変です。

ここには大小2つの竈(かまど)や、2つの盥(たらい)、蛇の穴という洞窟があるそうですが、皇后がお産に用いた、なべ、カマド、ひしゃく、杵、タライ等が化けて、このような奇岩になったと云うことです。

そんで、先ほどの磐座のようなものですが、

磐座でした。お祀りしてあります。

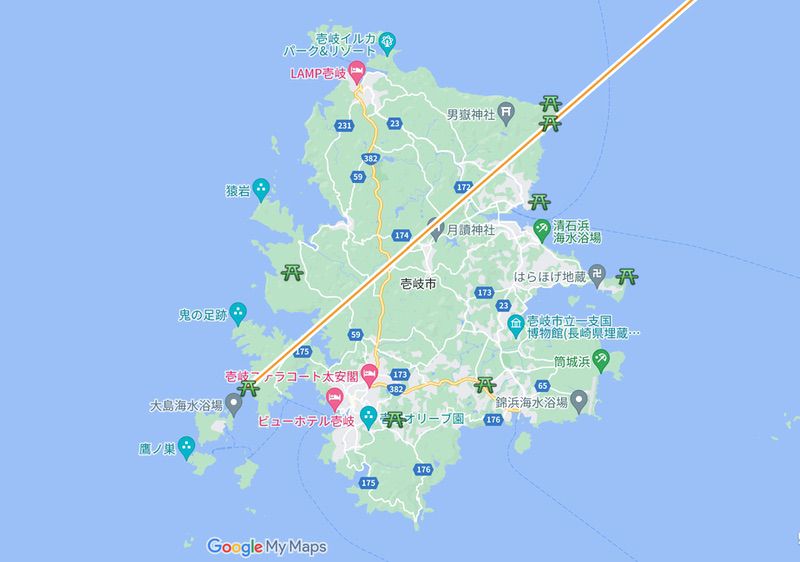

今回、壱岐島をぐるりと取り巻く龍神巡りをしたわけですが、先ほどの隠岐島ラインを島内南西部の八大龍王と結んでみました。

すると、見事に赤瀬の八大龍王とラインが被さります。正確には、繋がるラインは、小さな港の社の方の八大龍王社ですが。

古来から壱岐と隠岐は繋がっていたのでしょうかね、龍脈を通して。辰年万歳!