福岡県築上郡築上町本庄、そこに「大楠神社」(おおくすじんじゃ)が鎮座しています。

鳥居をくぐり進むと、名前の通りの大楠が出迎えてくれます。

「本庄の大楠」と呼び親しまれる大樹の樹高は約25m、胸高周囲約21m。

支柱に巨体を支えられる姿は、大長老の風格を醸し出しています。

当社に伝わる『大楠宮小楠宮社記』によると、「景行天皇が熊襲来征伐のとき、行橋市今井の浜に着船し、京都郡に行宮を設けた。当時、宇佐・下毛・田川の3郡に巣くう土蜘蛛の五賊が反逆し、これを征伐するため、周囲三里以内に常盤木を植え、戦勝を祈願した。そのときの常盤木が今日まで残り、大樹となった」と伝えられます。

この景行帝が設けた行宮が、御所ヶ谷の「長峡宮」と考えられており、そこから南東に9kmほどのところに本庄の大楠はあります。

一里は4km弱ですから、『大楠宮小楠宮社記』の内容には当てはまるというわけです。

間近で見ると、圧倒される巨体。

大正11年に国の天然記念物に指定された当樹は、平成13年環境省の巨樹巨木林調査によると、全国第1位の鹿児島県蒲生町「蒲生の大クス」、2位の静岡県熱海市「来の宮神社の大クス」、3位の青森県深浦町「北金ヶ沢のイチョウ」に次いで4位の巨樹として、佐賀県武雄市の「川古のクス」と並んでランクインしています。

また、日本三大大楠の一樹でもあるわけです。

『大楠小楠宮社記』に沿うならば、樹齢は約1900年となります。

元慶4年(880年)宇佐八幡宮では、太政官符によって30年に一度の式年遷宮が決まり、これの用材を切り出す杣山(そまやま)も決められました。

この時の宇佐宮一之殿(八幡大神)の杣山が築城郡伝法寺村で、この大楠のある一帯でした。

また、二之殿(比賣大神)は上毛郡川底村の白山神社、三之殿(神功皇后)は下毛郡臼木村の斧立八幡から切り出されることになり、造営の前にはこの三ヶ所で造営開始の御杣始祭(みそまはじめ)が行われました。

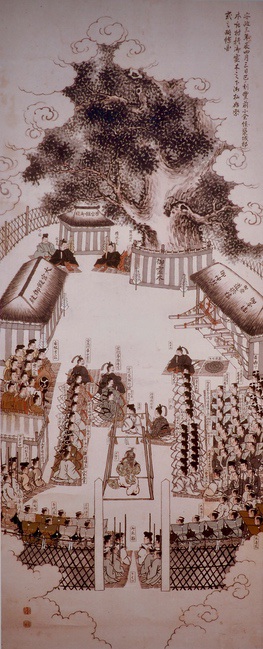

造営完了の際は帝の勅使を迎え、勅使祭が行われました。

御杣始祭は安政3年(1856)を最後に途絶えていましたが、平成7年11月に地元有志により復活されました。

大楠の木芯部は大きな空洞となっていて、明治34年にこの中で焚き火をした浮浪者の不始末で引火し、大半が焼失してしまいました。

しかしその後、奇跡的に第一枝がよみがえり、現在の姿まで成長したのだそうです。

そのため『寿命長久の霊験あらたか』と、大楠の葉を懐に入れれば、諸災を免れ長寿を得るといわれるようになりました。

楠は樟とも書き、その葉をちぎるとツンとする樟脳の香りがします。

この独特な芳香を持つことから「臭し木」(くすしき)と呼ばれるようになったとか、また、楠は古来より防虫剤や鎮痛剤として用いられてきましたので、「薬の木」からそう呼ばれるようなった、などといわれています。

本庄の大楠は、災難の後遺症や難題をかかえつつも、地元の方々の尽力により守られながら、その勇姿を保っています。

初夏にはアオバズクが営巣にやって来るそうで、人に限らず、様々な者たちの安らぎの場所となっているのです。

境内の本殿向かって左手、ノスタルジックな社務所の隣に鳥居があります。

そこの扁額には、

「海神社」。

同名の神社が、和歌山から奈良にかけて、3社鎮座していました。いずれも豊系の神を祀る神社です。

また、海神社の海とは、海部の海を表していると思われます。

宇佐神宮の式年遷宮時に、当地が杣山に選ばれたことと、無関係だとも思えません。

本庄の大楠から北東に3kmのところに、「淡島神社」がありましたので、立ち寄ってみました。

和歌山市加太の「淡嶋神社」では、淡島様はスクナヒコのことであるとしています。

ただし一説によると、淡島様は住吉明神の妻神であったが帯下(たいげ)の病にかかり,熊野の淡島に流され,女の守り神になったとも伝えられます。

熊野にも淡島があるのか。

東出雲王家・8代少名彦の八重波津身(事代主)は、米子の粟島で亡くなったとされますが、僕は事代主が亡くなったから、そこが粟島と呼ばれたのではないかと考え始めています。

日本最古の粟島は、四国の吉野川にある日本最大の川中島「善入寺島」ではないかと思われます。

かつて粟島と呼ばれたその島には、事代主と后を祀る神社がそれぞれありました。

アワ島とは阿波国にある最大の川中島のことであり、常世に通じる一族がいた島であったので、偉大な王が常世に旅立った場所をそう名付けたのではないかと思うのです。

当地の淡島神社の奥には、良縁・子宝・安産の神が鎮座しておられました。

真新しい立派な御神体の奥には、おそらく当地の古い要石である、土で黄金に見えなくもない玉が二つ、あったのでした。

大楠ってワードで、神奈川にある大楠山を連想しました。

昔、山頂に老楠があったことに由来するらしいです。

もしその楠木が植林されたものだとしたら…..まあ結び付けすぎかもしれませんが。

楠木正成も出雲忍者(山武士)からの成り上がりですが、その苗字は出雲族とも親和性のあった越智族に由来するものかもと考えてみました。

いいねいいね: 1人

楠木姓は越智由来のようです。

さる方のコメントで、楠は南方以外では自生できず、植林によって日本では繁殖していったのだとか。

楠をシンボルツリーとした古代氏族がいたという事ですね😊

いいねいいね

楠木=越智というのは、どこで知り得ることが出来ますか?

五条さんのブロブで、それについての考察記事はありますでしょうか?一応、『出雲散家の芸と大名』は読了しています。

ひとつ、これに関して最近知ったことで、稲葉氏の本姓は越智宿祢庶流。家紋は『折敷に三文字』で龍鱗紋の中に三文字。箱根の九頭竜神社のご祭神の唯一の分宮である「箱根神社分宮玉簾神社」は、小田原藩主の稲葉氏の邸宅内に建てられたのが始まりのようです。また、玉簾の延命の湧き水が有名みたいです。

近くには、早雲寺など、出雲忍者にゆかりのある史跡や地名もあるので、やっぱり時を超えて”血筋”は引かれ合っているのかな、と個人的に感じております。

久々に、日本書紀の読み下しや現代語訳を読みながら、『記紀』を書かされた二人に思いを馳せながら、隠れた意図を、自分なりにも解き明かそうとしていますが…..

一書に曰くがオンパレードのなかでも、大国主、大物主、オオヤマクイ、オオナムチ、事代主、一言主、少名彦(少彦名)……まだまだあるとは思いますが、日本中の神社のご祭神でも、それぞれ言い方が違うのは絶対何かそれぞれの意図があるはずだと。

やはり、摂津国の三島家の起源は伊予の越智で、宇佐家に融和した越智(それが豊家?)、安曇にいったグループなど、物部越智など、散らばっていったのでしょうか?(それとも、裏方に徹して日本を操っているという見方も)

そもそも、越智族って何なんでしょうか?出雲族と同根の民族(ドラビタ族)なのか、先に移動してきた別の民族なのか(例えば北イスラエル王国)、南方から上がってきた人たちなのか…..

物部二次東征の際、薩摩や大隅半島にいた際に、イニエ王はアタツ姫を迎えましたが、彼女の父はオオヤマツミ…つまりクナト大神のことなのか、二王政の主王なのかどっちかは分かりませんが、そういう慣習の部族と融和したことの暗喩だと睨んでいます。

まとまり切れてない文章になってしまい、また質問だらけですみません(;’∀’)

いいねいいね: 1人

伊予橘氏の流れに楠木氏がある、って所でしょうか。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%98%E6%B0%8F_(%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%9B%BD)

越智族の事は僕もまだ考察が不十分で、確定的な事は多くありません。

ただ、気づき始めると、この国の重要ポイントでその痕跡を見る事が増え、何かしらのメッセージ性を感じることもしばしばあります。

出自は当初、ユダヤかと僕は考えていましたが、最近はそれも何者かのミスリードではないかと思うようになりました。

越智、阿波に関しての偲フ花の記事も、まだ二転三転しているところがあります。

いいねいいね

ありがとうございます<(_ _)>

いいねいいね: 1人

海神社、あちこちにあるんですね~。

いいねいいね: 2人

ありますね〜😊

そして見つけると、ワクワクします♪

いいねいいね: 1人

紀の川市の友人(海神社の氏子)に教えてあげます。きっと神主さんも知らない情報だと思います。ちょっと楽しみ。

いいねいいね: 1人