対馬町厳原北里の「阿須神社」(あずじんじゃ)を訪ねました。

厳原北部の阿須浦に面して鎮座しております。

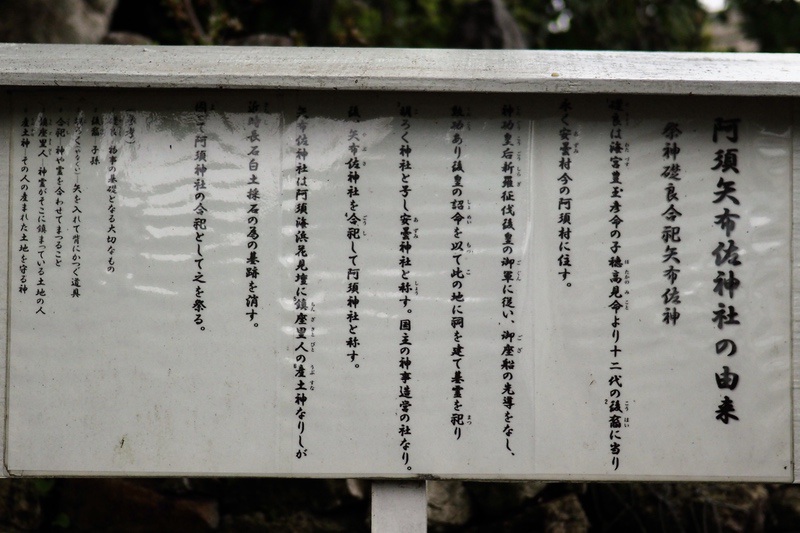

由緒は少し見にくいですが、祭神は「礎良」で「矢布佐神」を合祀したとあります。

礎良は豊玉彦の子・穂高見の12代末であり、永く安曇村、今の阿須村に住んでいたと記されます。

「神功皇后新羅征討の御軍に従い御座船の先導をなし勲功あり。後皇の勅令をもってこの地に祠を建て其霊を祀り胡禄神社と号し安曇神社と称す」

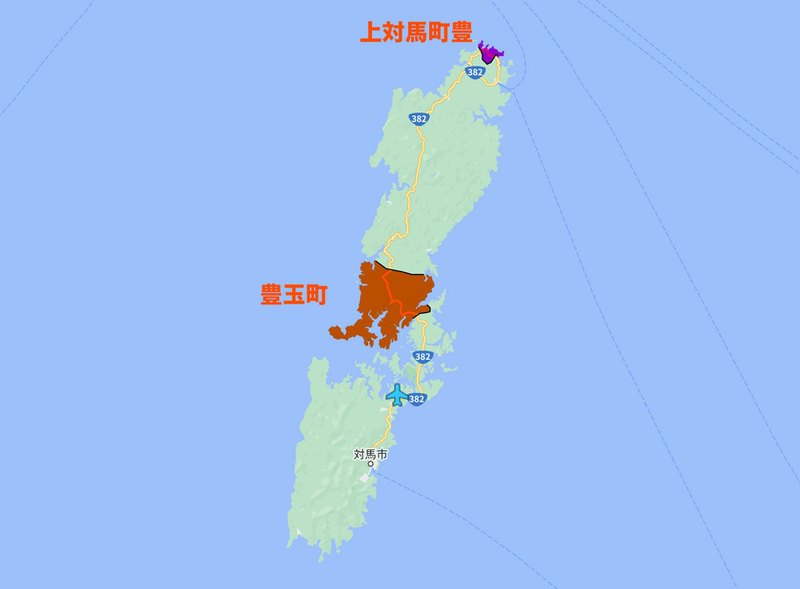

あれ?胡禄神社は上対馬にあったはずですが。

阿須浦(あずうら)は、神功皇后の二韓征伐の際に水先案内人の安曇磯良が船を準備して待機していた場所らしいにゃってヤマネコちゃんも言ってます。

安曇=阿須と伝わっているみたいだにゃ。

では当社の祭神が「阿曇磯良」(あずみのいそら)なのか~となりますが、よくみると、磯良ではなく「礎良」(そりょう)とあります。

字面が似ていますので、磯良のことと考えて良いのかもしれませんが、なんだかしっくりきません。

磯良伝承がこれだけメジャー化しているのに、あえてふりがなまで振って「礎良」(そりょう)としてることに、強い意志を感じます。

イソラって何なのだ、と思うのです。

同じく、阿須浦に面する「志々岐神社」(しじきじんじゃ)を訪ねました。

志々伎神社は、福岡西部から長崎にかけて数社鎮座していますが、その本社は神相撲が伝わる長崎県平戸市の神社になるようです。

その本社の祭神は、神功皇后の二韓征伐に従ったというヤマトタケルの子、仲哀天皇の異母弟だという十城別王です。

ヤマトタケルというのは豪族の協力を得られず、播磨に遷都せざるを得なかった景行帝の子で、大和に一歩も足を踏み入れることはなかったので、ハリマタケルと呼ぶのがふさわしい人物です。

ハリマタケルは九州には赴かず、景行帝から東国遠征を命じられますが、常陸国でアイヌの聖地・貝塚を踏み荒らし、怒ったアイヌに毒矢を射られて命を落とします。(富士林雅樹著『仁徳や若タケル大君』)

つまり、彼の子が九州にいるのは、やや無理があります。

十城別王はおそらく、景行帝の九州制圧において、土地の土雲族の戸畔に孕ませた子の一人なのでしょう。

仲哀天皇と呼ばれる人もハリマタケルとは何の縁もない、中津の豪族です。

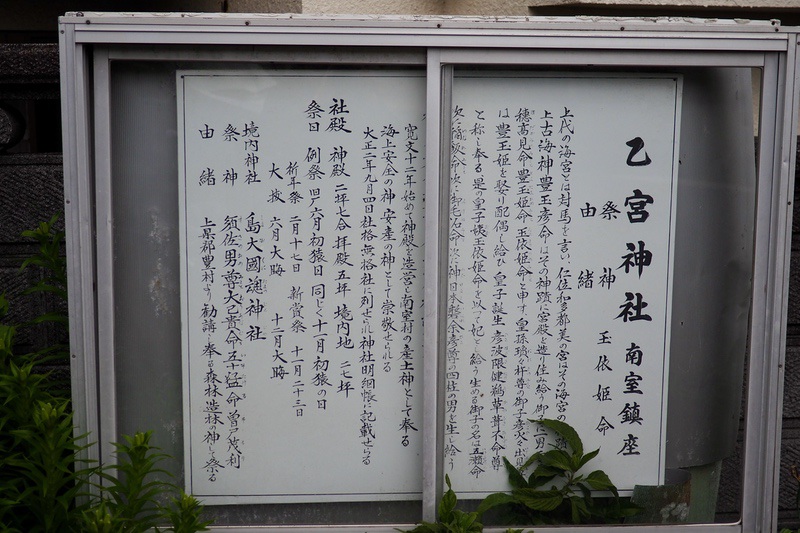

当社に祀られるのは、「豊玉姫命」を主祭神にして「十城別王命」「天忍人命」「大己貴命」が配祀されていますが、元は豊玉姫一柱のみを祀る聖地だったと考えられます。

阿須浦にもうひとつ神社があるなぁ、と思って立ち寄ったら、前にも来たことがある神社でした。

「乙宮神社」(おとみやじんじゃ)です。

対馬には数社の乙宮神社が鎮座していますが、祭神は基本的に「玉依姫命」となっています。

玉依姫は越智の姫・常世織姫のことだと僕は考えていますが、対馬はとにかく「豊」の気配を強く感じます。

志々伎社もそうなら、上対馬の胡簶神社もそうなのかもしれません。

池神社(本主神社)の建弥己己(たけみここ)ですが、次のような系図を見せていただきました。

天穂日命

|

天夷鳥命

|

伊佐我命(櫛八玉=伊勢津彦)

|

建弥己己命(対馬県主=漆嶋=漆部)

|

伊奈久比命(対馬の伊奈の伊奈久比神社)

これは古事記に記される系譜に準拠しているように見えます。

しかし天穂日の横に別名として、「赤衾伊努大住日子佐別命」の名がありました。

つまり、西出雲王家・郷戸家の末裔が迫害から逃れるために、祖神サワケをホヒに変えて見せかけた、ということのようです。

そして豊国造は伊勢津彦系の伊甚国造(いじみ)の子がなっているらしく、神門(郷戸家)のオオクニヌシ系がホヒと称して土着していたと教えていただきました。

さらに伊甚国造は漆部直(相武国造)、漆間氏(津島県直)とも親戚関係にあるそうで、漆間氏は草部吉見神の伝承にある草部氏と同族だとのことで、寒川神社や高千穂に関連してきます。

さらにさらに、伊甚国造は祀った神社では諏訪神が主祭神になっており、阿蘇神社の系図に出てくる諏訪の姫の家系にも関係してくるとかなんとか。諏訪系の姫、阿蘇津姫でしょうか。

阿蘇津姫は会知速比売とも呼ばれ、タケミナカタの子「出速雄」と洩矢の姫「多満留姫」に連なる子孫「会知早雄」(”おち”はやお)の娘です。僕はこの会知早雄が高千穂・阿蘇のアララギの里の頭領「鬼八」(きはち)であり、草部吉見神社の国龍命だと推察しています。

ぐぬぬぬぬ、ちょっと待って、もいっかい対馬と高千穂、行ってくりゅ。。

ここにきて溢れ出す情報に溺れそうです。とりあえず、少し勉強させていただきます。

キーワードは漆間氏と伊甚国造、かな。

narisawa110

神長官家が物部氏と仮定した場合。

片倉部が地元古老によるカミングアウトで物部氏で部民性。対して出早雄はそのまま。矢坂姫一人に対し、いくらなんでよ15人もの子供は多すぎます。

諏訪の神長官の系図はそのまま見れば男系大祝家の系図に過ぎず、どう考えても千鹿頭が本来のミナカタとするのであれば、信濃国は、河内の物部のエリアからの歴史に上書きされていると考えても良いのかもしれません。

何が言いたいのかというと、物部氏も諏訪において家系をホヒったのではないかという事であります。

いいねいいね: 2人

物部も洩矢ったということでしょうか。

いいねいいね: 1人

narisawa110

意外にあのホヒってる系図は多方面で引用されてるんですね。

系図を誤魔化したい関東の神社ではなく、九州や山陰の神社までもがその系図を引用。

イセツヒコ=シナツヒコであるのなら単純な筋としては理解できますが、本当にホヒの位置付けがはっきりしませんね

いいねいいね: 2人

ここに来て、イセツヒコが郷戸家の可能性が出てきました。ただ、シナツヒコ含め、まだよくわかりませんね。

当時、ホヒは隠れ蓑にちょうど良かったのでしょうか。

いいねいいね: 1人

narisawa110

出雲口伝でも中々触れられて居ないのが、先代旧事本紀に出てくる磯城登美家の4代目のアタカタス(宗像家は彦サワケ氏の子供の系譜でしたよね、確か。しかし明らかに時代が合わない)と、イセツヒコだと考えて居ます。

単に誤魔化しただけならシナツヒコと近づける必要はない気がして居ます(イセツヒコは風に乗って伊勢を立ち去るんですよね)

本当にホヒなら追い出されることは無いと考えてしまいます。しかし、ホヒでないとシナツヒコのシナ成分が足りなくなります。

ただし、イセツヒコが信濃に来てシナツヒコに名を変えたと言うのであれば、同じ風の神であるので同一視も出来るのかなと考えます。

ただし、諏訪にはミナカタ、生島足島神社の近くの青木村の子檀嶺岳には下照姫伝承があるので、神戸家の可能性は高い気がします。阿部ではイセツヒコにはならないと考えます。

サマナ姫の位置付けは、ホヒ家のヤッコからの早期の回復を意味するので、違和感がありまくりです。やっぱりホヒの部分は素直に消すのが良さそうな系図ですね。

また、阿波っぽいのもチラチラ出てくる系図なので後年の同一視の視点とも思われます。

いいねいいね: 2人