最近、たくさんの事を教えいただいている『B』女史さんに教えられて、奈良県宇陀郡曽爾村の「門僕神社」(かどふさじんじゃ)にやってきました。

木治屋のご主人によれば、曽爾(そに)という場所は「漆部の郷」(ぬるべのさと)と呼ばれており、奈良から平安期にかけて漆(うるし)産業を司る「漆部造」(ぬるべのみやつこ)が置かれていたとの話です。

主祭神は「天津児屋根命」(あまつこやねのみこと)で、「経津主命」「武甕槌命」「姫大神」「玉租命」(たまおやのみこと)「天手力男命」「天宇受売命」を配祀します。

いわゆる春日神を祀る神社ですが、玉租命以下の配祀神が気になります。

祭神が春日神である由縁は、中世から近世にかけて当社は春日社だった時期があり、それによると考えられます。

『惣国風土記』には、門僕神社は「火闌芹命」(ほのすせりのみこと)を祀るとあり、こちらが本来の祭神である可能性も濃厚です。

火闌芹とは、「火照命」(ほでりのみこと)のことで、いわば「海幸彦」(うみさちひこ)、海部の神であることを示唆します。

B女史によれば、曽爾及び当社は久米氏と関係のある神社とのことで、漆部の郷の名が「漆部氏」を指すものであれば、久米と漆部氏で「草部吉見」を連想するのだということ。

尾張国(名古屋)海部郡には津島神社とともに祭礼が同じ漆部神社があり、これは対馬から移遷したものといわれているそうです。

当社の門僕神を、宮中警護の任にあった門部の祖神であると考える向きもあり、「大和国 神別 天神 門部連 牟須比命児安牟須比命之後也」とあるように、門部はカミムスビ(出雲)系の末裔であるとも捉えることができます。

B女史は大元出版にも関わった経歴がある方で、その教えは実に面白みに溢れています。

もう少しで越智族の探究に一区切りつきますので、その後はB女史からいただいた情報の探究に没頭する予定ですが、これまでの僕の旅の、さらなる集大成になる予感がしています。

天正11年(1583年)の『宮座文書』によれば、10月10日の当社祭礼日には、「頭申」と呼ばれる人形を神前に供えるとありますが、これは古い時代の、乙女の人身御供の名残りであるとのこと。

そういえば阿蘇には「鬼八」の頭部を慰めるべく、幼き乙女が半年間火焚き小屋に籠る神事があり、高千穂にはかつては乙女を捧げていたという猪掛祭り(ししかけまつり)があります。

人身御供を差し出さなければならないような、よほど業の深いことが古代になされたのか。

冷たい雨に打たれながら、僕はしばし深い杜を眺めていました。

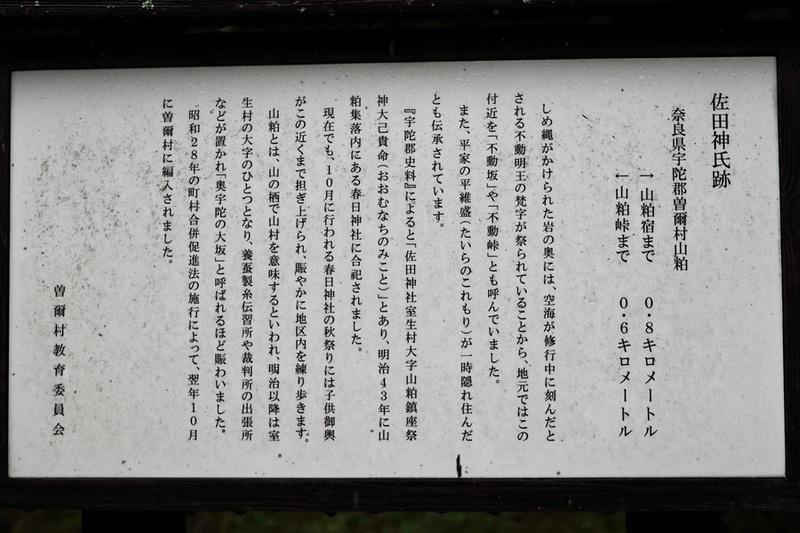

Googleマップで、曽爾に「佐田神氏跡」という文字を見つけたので、立ち寄ってみました。

この道は「伊勢本街道」と呼ばれ、ヤマト姫が大和から伊勢へ向かった際に通った道といわれています。

雨の山道は、はっきり言って怖い。

細い斜面を少し登ると、すぐに見えてきました。

「細田神社」とありますが、社殿は無く、奥に巨石が座しています。

中央に大きな窪みのある磐座。

サイノカミの女神の磐座でしょうか。

『宇陀郡史料』によれば、大己貴命を祀るとありますが、佐田とは島根半島の佐太神社に関連しているのでしょうか。

神氏とはミワ氏のことか。

それにしても空海か何某かは知りませんが、聖蹟に安易に彫り付ける行為を、僕は良しとし難く思います。自然をあるがままに崇敬する、というのが最も尊いと考えているからです。

露出した自然石の窪みの中に凸っした部分があり、人の形のようにも見えます。

子を抱く母神の磐座でしょうか。

命と自然の神秘を体現した神の姿が、そこにはありました。

narisawa110

検索してみましてが、何気に重要人物で、イニエとサクヤヒメのお子さんという設定

そして、サクヤヒメが子供の血筋を疑われた時に腹の中に居たお子さん。それが隼人族の先祖になっているという。つまりは古事記は血筋が違うぞという事を案に書いてる可能性がありますね。

古事記ではホオリとホデリは別人に書かれ、日本書紀では少し記述が違います。

人麿や安麻呂はこの違いを分かってて書いていると考えられます

一説によれば彼の子が子供が

天曽利命(吾田小橋君)、吾平津媛ともあり、越智臭いww

いいねいいね: 2人

臭いますよね😁

いいねいいね: 1人

narisawa110

よくよく文字で読んでみると、おおみわじんじやは、オオミカミ神社とも読め

ホデリはホアカリとも読め

イザワトミはイザナミと読めたりしますね

ホノスセリが居るんですね。そうなるとスセリヒメは長髄彦の様に、実在の人物を時代を変えて登場させたとも考えられます

大元本では架空の人物ですが居る様にも思えてきますね

いいねいいね: 2人

ホノスセリを見た時、僕もスセリヒメを連想しました。

スセリヒメのモデルになった人は、居たのではないかと最近は考えています。隠岐島の由良比女がそうであるという説もあるようです。

いいねいいね: 1人