諏訪湖の西南あたり、北有賀の丘から望む諏訪の街並み。

そこに静かに鎮座する「千鹿頭神社」 (ちかとうじんじゃ)を訪ねました。

諏訪大社 上社の摂社で、千鹿頭神社の本社に位置付けされる神社です。

草木で覆われて見えませんが、水神と彫られた石碑。

ここにも4本の御柱が建っています。

当社の祭神は「内県神」(うちあがたのかみ)とされ、建御名方命の御子神という位置付けです。

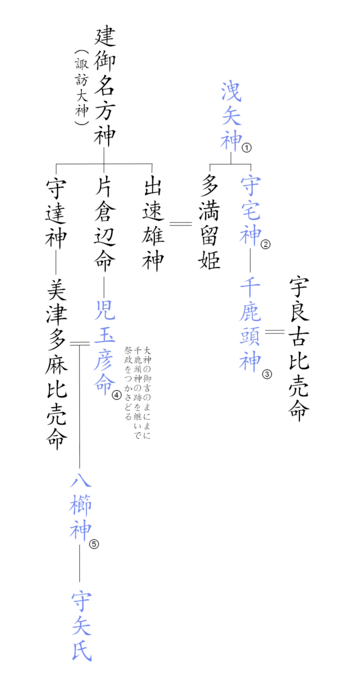

しかしこれはちょっとおかしな話で、『神長守矢氏系譜』によれば千鹿頭神は洩矢神の系統でタケミナカタのそれではありません。

千鹿頭神社の旧伝によれば、タケミナカタは信濃の開拓に当たって当地に離宮を営み、諏訪のうち、南は鳴沢川まで、北は有賀郷の小敷原を内県としたとあり、内県神はタケミナカタの信任篤く、その住居は神殿となり神社となったと伝えています。

それに対し、千鹿頭の名前は上社御頭祭に供される鹿を連想させ、実際に古くは諏訪上社御頭祭に用いる鹿は当社で整えたと伝えられています。

当社は濱南宮とも呼ばれ、これは諏訪大社 上社本宮を「南宮大明神」と呼ぶ処から、この一域の浜にある南宮として位置付けたもので、「浜南宮千鹿頭大明神」とも称するのだとしています。

洩矢神の3代目と系譜に記される千鹿頭神ですが、なぜかその次の後を継いだのがタケミナカタ系の「児玉彦」となっており、そのまま守矢氏へと続いていくのです。

よく言われているのは「建御名方命と先住の洩矢神との間に確執があった」ということで、これは優位に立ったタケミナカタ族が洩矢系千鹿頭族を追い出し、代わりに内県神として児玉彦を据えたと考えることができます。

このもやもやとした、なんとも言えぬ違和感に、僕は守屋神社を訪ねた時に一つの仮説を考えてみました。

洩矢族は物部に乗っ取られたのではないか、と。

物部王朝が絶えず兵を派遣した信濃に、政権争いに負けた物部守屋の次男「武麿」が逃げ、父・守屋を祀ったと言う話がどうにもおかしい。

そう考えていると、さまざまな方に『偲フ花』にコメントで情報をいただき、また安曇野にお住まいのある方から「千鹿頭は物部に乗っ取られたよ」と教えていただいたこともあって次のように思い至ったのです。

石見の「物部神社」は第二次物部東征の時の物部進軍の前線基地でしたが、物部王朝の諏訪制圧においてその金子家が当地に進出し、人の良いタケミナカタ族も抱きこんで、勢力を有していた洩矢族の地位をそのまま乗っ取ったのではないか。

そして聖徳太子より少し前の時代、物部系洩矢族の一人の男が大和で出身、名を故郷・出身部族に因んで物部守屋と名乗ったのだ、と。

千鹿頭から児玉彦の不自然な継承は、そういうことなのではないでしょうか。

僕が千鹿頭神に興味を持ったのは、山レコで当ブログを紹介くださった「narisawa110」さんが、物部イクメに欺かれ追われた豊彦が、千鹿頭族と習合して上毛国に移住したのではないかと考察されていたのがきっかけでした。

千鹿頭神は「近津神社」「千勝神社」「知方神社」「智方神社」「血方神社」「千方神社」「千形神社」「近戸神社」「親都神社」「智賀都神社」などの名前で甲信地方から関東地方に連なって鎮座・祭祀されており、最後に落ち着いた先が東北福島の「都々古別神社」であった形跡があります。

「narisawa110」さんは、独自に近津神社を調べていくうちに南の方や上州にアジスキタカヒコと豊城入彦の合祀が相当数多くなることから、豊彦と千鹿頭の習合に思い至られたようです。

千鹿頭神は洩矢の最大の聖地、諏訪大社 上社・前宮に近いこの場所から、妻の里、松本のうらこ山まで移住を余儀なくされます。

やがてそこからも追い立てられ、東国へ逃れていくのです。

それは新天地を求めての移住だったのかもしれません。

しかし母なる聖域を放棄してでも当地を離れなければならなかった理由は、軽いものではなかったでしょう。

物部王朝時代は執拗に東国派兵がなされました。

東国に巨大なクナ王国を築いた大彦勢や豊彦勢を駆逐したかったからです。

その依頼をうけたのは出雲兵だったと云います。

しかし平和主義で死の穢れを嫌う出雲族は彼らを制圧するふりをしながらもトドメを刺すことをせず、中には定住して共存した者も多かったようです。

我が国の風土には、一族郎党まで皆殺しにした大国の歴史と違い、敗者にもしたたかに生き残る道へ導いた優しい強さがありました。

それを知ってか千鹿頭神社の杜は、古き民が戻ってくる日を今も待ち続けて、懐かしい匂いを放っていたのでした。

南宮に関してですが、製鉄のふいご祭りで有名な岐阜の南宮大社ですが、その源流が諏方にあるとも伝えられています。

建御名方神は「力くらべ」をして負けはしましたが「武神」であるとか「軍神」であるとかの印象が強いですが、信濃における建御名方は製鉄神でしょうか。

『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』

「南宮の本山は信濃国とぞ承る さぞ申す 美濃国には中の宮 伊賀国には稚(おさな)き児の宮」とあります。

「中の宮」は岐阜県垂井町の南宮大社のことで、金山彦命を祭り、宝物には刀剣類が多く、通称「鞴祭(ふいごまつり)」と呼ばれる金山祭があります。

一説には、「稚き児の宮」は三重県伊賀市、伊賀一の宮の敢国(あえくに)神社のことで祭神は「大彦命」

児を表すのは手の俣から漏れ落ちた少彦名(すくなひこな)神のことをいい、それは鉄砂(砂鉄)を表しているそう。

面白いことに、相殿に諏訪神社があり、甲賀三郎をお祭りしています。その前の池を地元の研究家は諏訪湖だと称しているそうです。

「お粥」神事でありますが、「粥」は製鉄用語に繋がるとも言われています。

「銑(ずく・銑鉄)」のことを古代の言葉で「ジュグ」というそうです。銑鉄は粥状に流れ出るものだからとも。

丹生のお水取りが水銀(みずかね)を精練する作業が元になった神事とも言われるように、製鉄が神事になったのでしょうね。

だから、筑摩やサビ川、箕輪、高ボッチなどの製鉄で諏方があふれているのだと思います。

いいねいいね: 1人

僕も諏訪での建御名方は、製鉄神の印象が強かったです。やはり長野の各地でも製鉄が行われていたのですね。

敢国神社には行きましたが、池があった印象はないですね。どこの池だろう。

金山彦に関しては大元本の『事代主の伊豆建国』に詳しく書かれていたと思います。

いいねいいね