「のう姫よ、愛しい私の舞姫、今一度そなたの舞を見せてくれぬか」

「三保の松原で待つと、文をいただいて驚きました。お付きの方はいらっしゃらないのですか?」

「そうじゃ、そなたに会いとうて抜けてきた。私は明日には帰路に立たねばならん。その前に愛しいそなたの姿をもう一度目に焼き付けておきたかったのだ。この美しい月の下で舞う、そなたの姿をな」

こん ころ こん

ぽつりと歩く下駄底に、小石の音がこだまする。

こん ころ こん

はずむ音が可愛くて、私は乙女のように足遊ぶ。

ああ、今日もお山が青い。富士の高嶺には一筋の雲がかかり、まるで白い龍神さまが宿られているようだ。空はどこまでも澄みきって清々しい。

「母さま見て、これ」

「まあ、綺麗なお石を見つけたわね」

浜で遊んでいた息子の小さな手には、その半分くらいの大きさの鼠色の石が握られていた。小石の中央に白い石英が細く一回り、ちょうど今のお山にかかる雲のように筋がかっていた。村人たちが、はちまき石と呼んで縁起物にしている小石だ。

「このお石の中にはね、白龍さまが眠っておられるのですよ。白龍さまに神さまをまもっていただけるよう、一緒にお供えに行きましょうね」

私は幼い息子の手を引いて、長い松林を歩いていく。ぽつり、ぽつりと歩くたび、息子は他愛のない言葉を投げかけてくる。ころころ、ころころと表情を変えながら。

三保の松原には一際大きく、枝振りの見事な「羽衣の松」がある。羽衣の松から続く松の並木の先には御穂神社が建っていた。並木道は羽衣の松を依代として降臨した神が御穂神社に至るための道とされ、「神の道」と呼ばれている。羽衣の松に降りる神は、海の彼方の常世の国からやってくるのだと、私は母から教わり、母は祖母から教わったのだと言っていた。

羽衣の松の下までやってくると、私たちは木の袂の小さな社にはちまき石を供え、神さまに祈った。この子の行く末をどうか見守りください、と。

「ねえ母さま、天女さまのお話が聞きたい」

「そう、おまえはその話が好きだね」

幾度話したかも知れない昔話を、私は息子に語り出した。

ここの人たちは、春夏秋冬、さまざまな景色の富士を、いつも眺めることができて羨ましい。

静岡を訪ねると、僕はいつもそう思います。

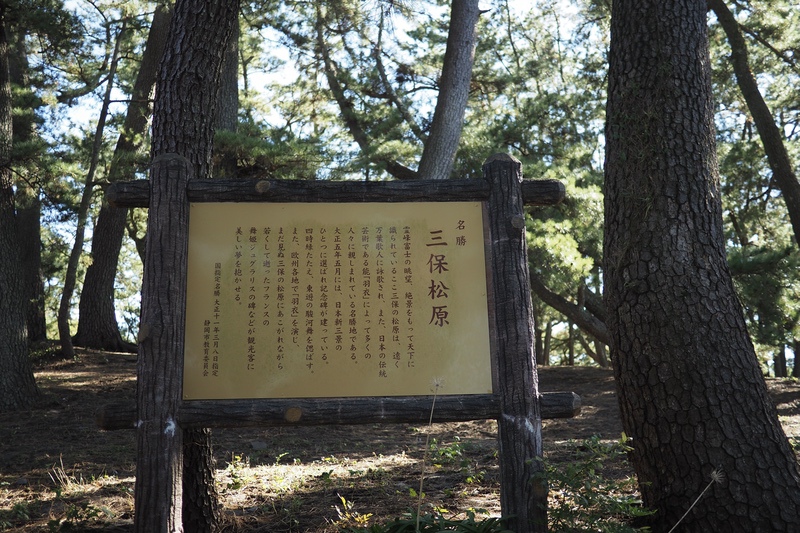

そんな富士山の景勝地のひとつが「三保松原」です。

三保松原(みほのまつばら)は、静岡県静岡市清水区の三保半島にあり、その美しさから日本新三景(大沼、三保松原、耶馬溪)、日本三大松原(三保の松原、虹の松原、気比の松原)のひとつとして認定されています。

また近年では、ユネスコの世界文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産にも登録されました。

美保松原からの富士山ビュースポットはいくつかありますが、

できれば青松と白波の立つ海を取り入れた構図で撮影したいものです。

松原の松の本数はかつては9万3千本とも12万本ともあったと言われ、江戸時代の絵図には三保半島のすべてが松で覆われてた様子が描かれています。

三保は江戸幕府の直轄地・天領であり、御穂神社の鎮守の杜として守られていました。しかし明治維新後に杜の禁が解かれ、御穂神社周辺の松は旧幕臣の手により壊滅的に伐採されたと伝えられます。その後、第二次世界大戦中の松根油の採取による伐採や、第二次世界大戦後の民有地開発などにより、1991年(平成3年)3月時点では5万4千本に減少、2014年の「富士山の日」イベントでの調査では3万699本にまで減少したという結果でした。

さらに観光化による松枯れも深刻で、海岸の砂や砂利の消失も懸念されており、地元住民や行政による美しい海岸を守る努力が日々なされています。

富士と三保松原のコラボレーションは、引きで撮るのも良いですが、思い切って鎌ヶ崎まで攻めてみるのもおすすめです。

撮影難易度は高くなりますが、自分だけのオリジナルスポットを見つけるのが楽しい場所です。

三保松原の一角に垣根で囲われた1本の松があります。これは天女伝説で知られる羽衣の松で毎年10月に松前で三保羽衣薪能が開催されています。

羽衣の松は御穂神社の神体で、祭神の三穂津彦命(大国主命)と三穂津姫命が降臨する際の依り代とされています。

いわば神籬と呼べる松なのですが、確かに多少枝ぶりは良いものの、はっきり言ってこの1本が特別な松であるという雰囲気はありません、

それもそのはずで、初代「羽衣の松」は宝永4年(1707年)の大噴火の際に海に沈んだと伝えられ、樹齢650年という二代目も立ち枯れが進んだため、平成22年(2010年)に近くにあったこの松に三代目を譲り、平成25年(2013年)7月3日に約3mの幹を残して伐採されてしまいました。

この羽衣の松からまっすぐ続く松の道があります。

羽衣の松に降臨した三穂津彦・三穂津姫の夫婦神は、この500mほど続く近く松並木を通って御穂神社に至るのだそうで、「神の道」と呼ばれています。

神の道の先に鎮座する、これが駿河国三宮・御穂神社です。

当社創建は不詳ですが、『駿河雑志』に日本武尊が勅により官幣を奉じ社領を寄進したと記されています。

また出雲国の御穂埼(現・島根県松江市美保関町)から遷座した神であるとも伝えられていますが、最初は僕もその説を支持していました。

当社祭神は三穂津彦命として大己貴命(おおあなむちのみこと)を祀り、これを大国主としています。またもう一柱は三穂津姫命。

島根美保関の美保神社祭神は、事代主神と三穂津姫命ですが、長い変遷で男神が誤って変わってしまうことはあるものです。

しかし今思えば、三穂津彦を直接大国主とせず、大己貴としている点が気になります。大己貴とは大名持、王国の主王の役職名です。

出雲族が当地に至るルートを思い浮かべてみました。

真っ先に浮かんだのは諏訪のタケミナカタ族が南下したルートです。

確かにタケミナカタはミホススミ姫の兄弟であり、彼と行動を共にした者には美保関出身の者もいたでしょう。

しかしその末裔らが当地に至って神を祀るなら、それはタケミナカタであり諏訪社となっていたはずです。

果たして別ルートで、美保関出身の一族が当地に至り、当地に美保神社を建てたでしょうか。

僕はここに違和感を感じていました。

三代実録の神階徐位の記事では当社祭神を「御廬神」と記載してあり、「御廬」は当地の旧郡名である「廬原」(いほはら)が「みいほ」と呼ばれたことにあるという考えもあるようです。

また、一説に崎のことを「ホ」といい、3つの崎があることから「みほ」となったという説もあるのだとか。

当地美保の由来は定かではありませんが、美保関とはまた別の由来があった可能性も高いと感じます。

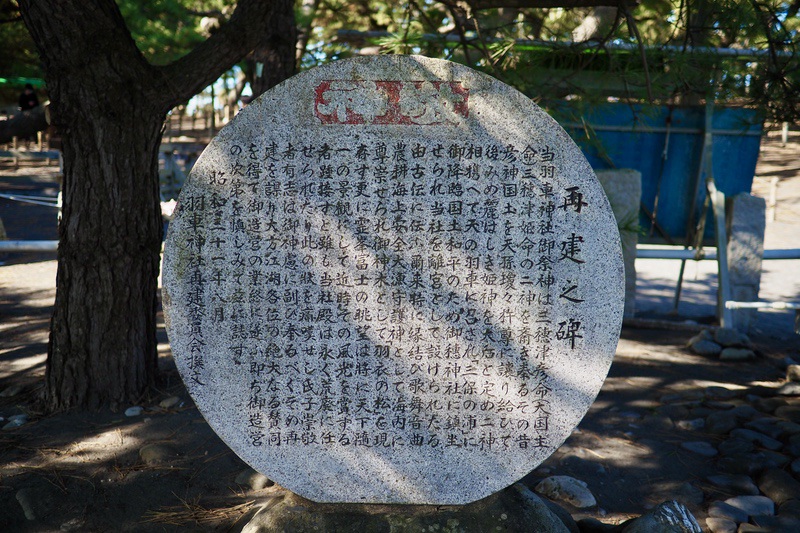

いずれにせよ徳川家康から朱印地として106石が与えられ大切にされて来た御穂神社でしたが、寛文8年(1668年)の火災で焼亡してしまいます。

現在の社殿は江戸時代中期に仮宮として建てられたものが現在まで続いているのだそうです。

美保の海岸に戻ってきました。

フランスのダンサー「エレーヌ・ジュグラリス」は、日本の能を研究する中で「羽衣伝説」を知り、これを題材に作品「羽衣」を発表しました。

彼女は来日して伝説の舞台となった三保松原を訪れることも切望していましたが、病によって35歳の若さで亡くなり、願いが叶うことはありませんでした。

「せめて髪と衣装だけでも三保の松原に届けてほしい」との彼女の遺言を叶えるため、夫は来日し、「羽衣の碑」(エレーヌの碑)の袂に彼女の遺髪が納められています。

日本全国に伝わる羽衣伝説、その原点とも言える舞台が当地であり、天女の羽衣の切れ端といわれるものが御穂神社に保存されているそうです。

三穂津彦と三穂津姫の神は羽車に乗って当地にやってきたと伝わり、羽衣の松のそばには「羽車神社」が鎮座しています。

富先生が僕に2冊目を書くようにと指示された題材は、江戸のアウトロー「由比正雪」でした。彼の出生の秘密を書きなさいということです。

僕の歴史の知識は古代に偏っていますので、江戸の話を書くということに戸惑いを感じていました。

そこでとりあえず、由比正雪の生家である由比村の正雪紺屋を訪ねることにしました。

そのとき先生が由比の海岸の写真を撮ってくるようにとご指示いただいたのです。

由比の海岸というと由比ヶ浜がありますが、こちらは鎌倉で場所が合いません。そこで三保の松原のことだろうと此度足を運んだ次第です。

三保の松原の景色と羽衣の松の伝説を知った時、特別な身分の男が美しい女性に恋をする始まりの舞台がここである、と僕は直感しました。

由比正雪は、この場所で命を得たのです。

ただ由比正雪の生涯は反乱の計画が漏れて処刑される前後のことしか資料になく、どう探してもそれ以前の生涯の記録が掘り起こせません。それで長いこと執筆に取り掛かることができませんでした。

それで別件で福岡太宰府の大根地山・大根地神社を登拝した時、あの空から光が降り注ぐ扇滝に至った時に、その地とこの美保の松原が突然1本の糸で繋がったのでした。

三保の松原には白い石英の筋の入った石を「はちまき石」として縁起物とをする風習がありました。

僕はそれを見た時、最初は出雲の龍蛇神の御神体・セグロウミヘビのミイラのようだと感じました。

そこから九州の脊振にはちまき石の大きな神体岩を見つけ、伏見稲荷の神体は白い蛇であると知りました。

越智族は霊峰・白山に常世の神を見出し、白嶽・白川・白水・白王など、白をシンボルとする古代一族が、歴史の影にあることに気がつきました。

この白の一族とは何か。

わずかに歴史に名が出てくるそれを用いて、僕は便宜上、越智族(真祖越智族)と呼んでいます。

彼らは古い時代から、各王家や有力豪族家に妃を出している痕跡があります。そしてその道の一つを辿ると、四国阿波国から信濃国に続く道があり、そこからこの静岡市清水区由比町にまで至ることが見えてきました。

御穂神社の祭事の一つである「筒粥神事」(つつかゆしんじ)は2月14日夜から15日にかけて行われる豊作祈願の祭ですが、夜半に海岸で神迎えの神座を設け、篝火を一切用いない中で祝詞奏上により神迎えの儀式が行われます。

迎えられた神はひもろぎに宿り、神職はそのひもろぎを持って松並木を通り神社境内に至ります。

その後社前の大釜で粥を煮て竹筒を入れ、筒の中に入った粥の量でその年の作柄の占いを行うというものです。

この神迎えの儀式が海岸で行われるのは、御穂神社の神は海の彼方の「常世国」からやって来たと伝えられており、筒粥神事の本質は常世信仰にあると考えることができます。

三保の松原に伝わる羽衣伝説のそれは、この地に降り立った天女が羽衣を松に掛けて水浴びをしていたところ、とある漁師に羽衣を奪われてしまい、天女はその羽衣がないと帰れないので返してほしいと懇願するという、よくあるストーリーです。

この漁夫の名は「白龍」。白龍は懇願する天女を憐れに思い、羽衣を返すかわりに天人の舞を見せて欲しいと頼みます。天女は羽衣をまとい、世にも美しい舞を白龍に披露し、次第にふわりと空へと舞い上がっていきます。

そして高く高く、舞姫天女は美しい三保の松原と富士の高嶺を見下ろして、やがて「月」へと帰っていくのでした。

高評価、ありがとうございます。

『高い志』とかいて高志の国、それ頂きました😋

いいねいいね: 1人

由比正雪=駿河の岡村さん🐥

いいねいいね: 1人