ヒメコソ神社は全国に5社あり、うち3社は九州北部にあります。

どこかのサイトには全国に4社とありましたが、こちらの神社が抜けていたようです。

福岡県小郡市に鎮座の「媛社神社」(ひめこそじんじゃ)。通称「七夕神社」です。

抜け落ちていた理由としては、この通称の方が有名だからでしょうか。また、もう一社の「姫古曽神社」とは、地理的に比較的近い場所にあります。

当社祭神は、「織女神」(しょくじょしん/棚機神・たなばたしん)と「媛社神」(ひめこそしん)で、地元では親しみを込めて「七夕さん」と呼ばれています。

当地では織物が盛んであったようで、「棚機津女」(たなばたつめ)信仰がありました。それが後に、七夕に由来するようになったとのことです。

この織女神は「万幡秋津師比売命」(よろずはたあきつしひめのみこと)のことであり、「栲幡千千姫」(たくはたちぢひめ)と同神であると考えられます。

つまり、織女神は徐福の母「高木神」のことであり、当地は物部族の支配地であったことを物語ります。

また当地では、媛社神は「饒速日」(ひぎはやひ/徐福)のことであると伝えているようです。

当社二の鳥居には、「磐船神社」・「棚機神社」と併記した額があります。

磐船神社とは、饒速日を船の神として祀ったもののようで、由緒からは、物部一色の神社であることを滲ませています。

18世紀中頃に土地の庄屋が久留米藩に提出した当社の書類には、「岩船大明神」と書かれていたようで、この神は、現在の鳥栖市姫方町から遷されたのだということです。

天平期730年代の成立と言われる『肥前国風土記』に、基肄郡 姫社の郷の項に次のような内容が記されています。

姫社の郷 この郷の中に川がある。名を山道(やまじ)川という。その源は郡の北の山(基山)から出て、南に流れて御井の大川(筑後川)と出会っている。

昔、この川の西に荒ぶる神がいて、路行く人の多くが殺害され、死ぬ者が半分、死を免れる者が半分という具合であった。

そこでこの神がどうして祟るのかそのわけを占って尋ねると、そのト占のしめすところでは、「筑前の国宗像の郡の人、珂是古(かぜこ)にわが社を祭らせよ。もしこの願いがかなえられれば祟らない」とお告げがあった。

宗像の珂是古が幡を捧げて「私に祀ってほしいならこの幡よ順風に飛んで祈る神の辺りに落ちよ」と祈祷し、幡を飛ばして占ってみると御原の郡の姫社の杜(七夕神社)に落ち、また還り飛んで山道川の辺り(姫古曽神社)に落ちた。その夜に、夢に機織り道具が回りながら出てきて珂是古を押さえ、そこで祟る神様が女神で有ることがわかり神社を建てて祀ると、旅人は無事に通れるようになった。このようなことからその社は姫社といい、今は郷の名となった。

この肥前国風土記の内容を踏まえると、ヒメコソ神は女神であり、徐福であることはありえません。

では「夢に機織り道具が回りながら出てきた」とあるので、栲幡千千姫のことかと考えることもできますが、何故通行人の半分を殺す神となるのか、釈然としない思いがします。

それに「磐船」というと、確かに大阪の磐船神社が有名ですが、僕は京都貴船の舟形石や、磐長姫を連想してしまうのです。

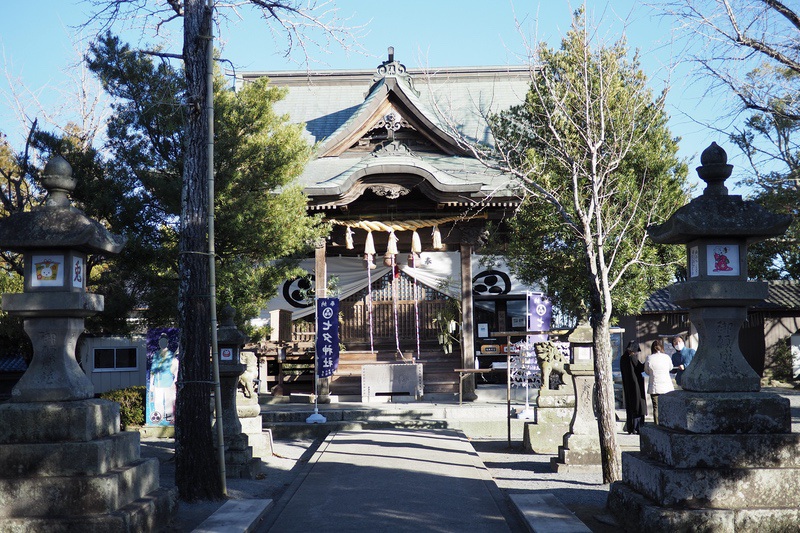

佐賀県鳥栖市姫方町の「姫古曽神社」(ひめこそじんじゃ)にやって来ました。

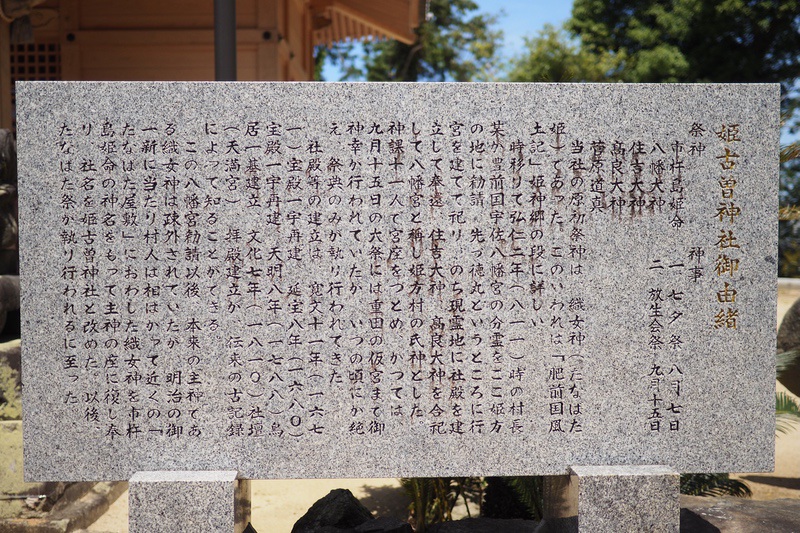

祭神は「市杵島姫命」「八幡大神」「住吉大神」「高良大神」「菅原道真」。

当社の本来の祭神は、『肥前国風土記』によれば、「通行人の半分を殺す」という荒ぶる神「ヒメコソ神」であったということになります。

弘仁2年(811年)に豊前国宇佐八幡宮の分霊を姫方の地に勧請し、住吉大神、高良大神を合祀して八幡宮と称し現地に奉斎しました。

それ以降、本来の主神は疎外されていたところ、明治に、近くの「たなばた屋敷」に祀られていた織女神を市杵島姫命の神名をもって主神の座に復し奉り、社名を姫古曽神社と改めたのが現在の姿だということです。

媛社神社では、織女神は万幡秋津師比売となっており、こちらでは市杵島姫になっています。そしてヒメコソ神と織女神は別の神となります。

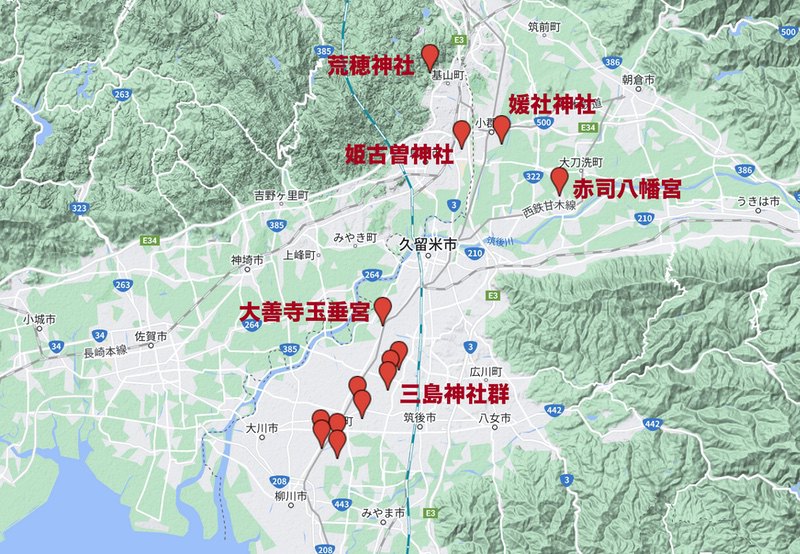

『肥前国風土記』のヒメコソ神のいたという「山道(やまじ)川」は「山途川」のことと思われ、今は「山下川」となっています。その横には秋光川という川が基山の荒穂神社方面から流れており、この二つの川は宝満川に注ぎ、筑後川へと繋がっていきます。

つまり、「通行人の半分を殺す」神は、暴れ川を表していたのではないかと考えられます。

この地区をもう少し広く見てみると、

さらに下流域には、豊玉毘賣縁起を持ち、今なお月の祭祀が残る「赤司八幡宮」、密かに変若水(おちみず)の祭祀を繋ぐ「大善寺玉垂宮」が鎮座し、さらにその先には全国的にも珍しい三島神社群が鎮座しています。

宝満川は、霊峰宝満山から注がれる川ですが、その祭神「玉依姫」は越智の「常世織姫」であると僕は推察します。

当地は見ての通り、水沼氏の支配域でした。

つまり、媛社神社・姫古曽神社に祀られる原初の神「ヒメコソ神」は、越智系の禊ぎのアラガミである可能性が高いと思われます。

幡を飛ばし、ヒメコソ神を祀ったという「珂是古」(かぜこ)は、物部麁鹿火(もののべのあらかい)の弟・「物部阿遅古」(あじこ)である可能性が高いです。

阿遅古は『先代旧事本紀』に「水間君らの祖なり」とあります。では水沼氏の先祖は物部だったのでしょうか。

阿遅古の兄・物部麁鹿火は、筑紫君磐井の反乱を鎮圧した人物として知られます。この時、現地の豪族であった水沼一族も、磐井派と物部派に別れた可能性があります。

後に水間君と称される一族は、その後者だったのではないでしょうか。

そうして磐井の乱後に北部九州の統治を任された物部麁鹿火は、弟の物部阿遅古を派遣し、この水間君を配下に取り込み、後世に自らが彼らの先祖であるように見せかけたのだと推察されます。

水沼族由来の祭事には、変若水や月神の古い祭祀の痕跡があり、道教由来の物部の系統ではないということが十分に確認できます。

水沼の巫女は、禊ぎの巫女。

荒ぶる豊玉姫の縁起を受け継ぐ水沼一族の巫女神が、筑紫における「ヒメコソ神」の正体ではないかと、思われるのです。

もうひとつ、近江国三宮・御上神社の御上祝の系図の中に、天津彦根命の娘として、また天目一箇命(あめのまひとつのみこと)の妹として、「比売許曽命」の名が見えます。

当系図ではヒメコソ神をアメノヒボコの妻と伝え、またの名を「息長大姫刀自命」としています。

この系図がどの程度信憑性があるかは分かりませんが、この「息長大姫刀自命」の名は、どこか見覚えがあるのです。

御上祝・三上氏は天津彦根の子孫だと伝えられ、『先代旧事本紀』によると、7代孝霊帝(フトニ大君)の6年に、天津彦根の子「天之御影」が三上山に降臨したことに起源があると伝承されます。

また、『古事記』には、9代開化帝(オオヒビ大君)の段に「近淡海の御上の祝がもちいつく、天之御影神の女、息長水依比売を娶して」とみえ、開化帝の子「ヒコイマス」に息長水依比売が嫁いだ事が記されています。これが歴史に見る息長姓の最初という事になっているとは、narisawaさんに教えてもらった話です。

アメノミカゲと言えば、初代大君・天村雲の子で、海部家の祖ですが、彼と富家の「豊水富姫」の間に生まれた子孫に大分湯布院に祀られる「宇奈岐日女」(宇那比姫命)がおり、 その数代後に宇佐王国は豊王国と呼ばれ、「豊玉姫」の登場で勢力を強固なものとします。そして豊玉姫の息子・豊彦に嫁いだのが、越智家の常世織姫でした。

御上祝の系図を信じるなら、息長の名をもつヒメコソ神の兄に筑紫忌部・伊勢忌部の祖である天目一箇神(あめのまひとつのかみ)がいることになり、これは製鉄の神とされます。

岡山の姫社神社では、ヒメコソ神は製鉄神として伝えられていました。

探れば探るほど混乱を誘うヒメコソ神・アカルヒメ。

僕はとりあえず、次は「息長大姫刀自命」の名の覚えのある神社を目指すことにします。

そしてその先は、アカルヒメの聖地、姫島に渡るのです。

ヒメコソじゃなくてヒメソコなのですか?

いいねいいね: 1人

ご指摘ありがとうございます。僕の誤字です。

なんかすぐ書き間違えてしまいます😓

多分全部修正できていると思いますが、気がつかれたら教えてください。

いいねいいね