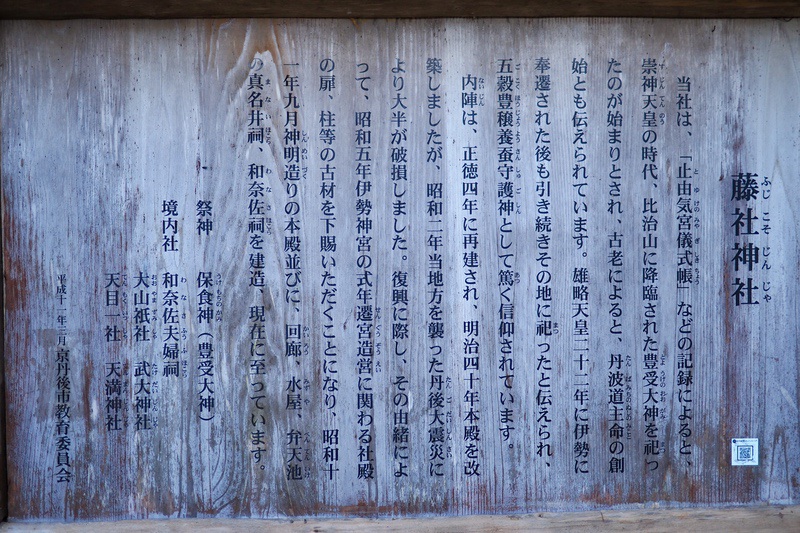

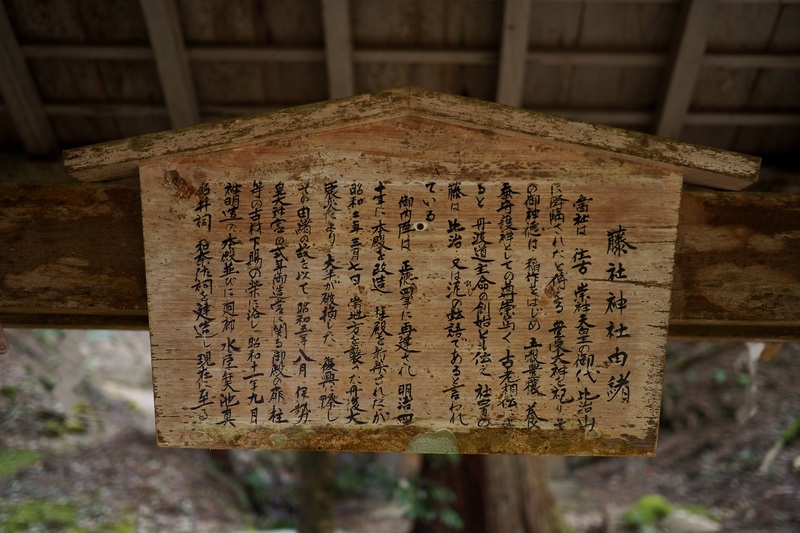

もうひとつの式内比治真名井神社「藤社神社」(ふじこそじんじゃ)はこんなとこにありました。

場所は京都府京丹後市峰山町鱒留。

車を停めるのも、際どい場所です。

地名の「鱒留」(ますどめ)は、藤社明神の使いの鱒(マス)が竹野川をさかのぼり当地で留まったことによるとも、豊受大神に仕えていた河上摩須郎女(彼女は丹波道主命の后とも)が住んでいたことによるとも伝えられます。

眷属である鱒を捕えて食すと、腹痛をおこすと言い伝えられており、豊玉姫を祭神とする「鮭神社」と似た伝承が残されていました。

ところで、「和奈佐夫婦祠」なんてのがあるのか。気になります。

伊勢神宮・外宮の元宮、元伊勢「比治真名井」の比定社を巡っては、長らく当社と比沼麻奈為神社の間で、激しい論争があったといいます。

現在では比沼麻奈為神社のほうが比定社とする向きが強く、藤社神社は論争に敗れた形となっています。

しかし藤社神社の”フジ”は比治に通じるとしており、天保12年の『丹哥府志』では、「藤社大明神は蚕の神であり、どこの村々でも蚕を養うものは皆、この神をまつらないものはない」とまで記しています。

そもそも、「比治真名井」というのは、804年、神宮で編纂された「止由気宮儀式帳」(とゆけぐうぎしきちょう)の中で見られる名称です。

「天照大神が五十鈴川の川上(現在の伊勢神宮)に鎮まった後、第21代・雄略大君の枕元に現れ、『私はひとりで此処にいるのは辛く、毎日の食事も不自由している。すぐに丹波国比治の真名井にいる御饌(食事)の神、豊受大神を私の許に呼んで欲しい』との神託があり、外宮に遷した」

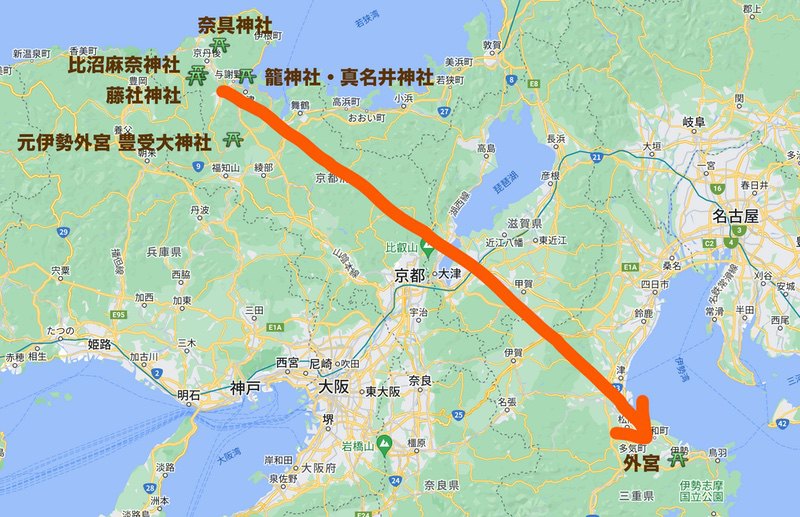

この神託にどの程度の信憑性があったのかは分かりませんが、豊受大神の元伊勢を主張する神社が京都に2社あります。

宮津市の「籠神社」(このじんじゃ)と、福知山市の「元伊勢外宮 豊受大神社」(とゆけだいじんじゃ)です。

位置関係で言うと、こんな感じです。

籠神社は由緒によると、「匏宮」「吉佐宮」「与謝宮」(よさのみや)と呼ばれ、奥宮である真名井神社に豊受大神をお祀りされたとき、天ノヨサヅラ(ひょうたんのほめ言葉)に天の真名井の御神水を入れてお供えされたと伝えています。

元伊勢外宮 豊受大神社は、鎮座地である福知山市大江町に「元伊勢内宮 皇大神社」と「元伊勢 天岩戸神社」の「元伊勢三社」の一つとして鎮座しています。

この地に天照大神が祀られたときに、豊受大神も合わせ祀られたとしており、伊勢に天照大神が遷座した後、雄略帝の神託により豊受大神も当社から外宮に遷座されたと伝えています。

思うに、福知山から豊岡、丹後、宮津、そして若狭のあたりまで、豊来入姫を匿ったワナサの国があったのではないでしょうか。

もちろんそこは表向きは海部王国なので、おそらく影の国として。

藤社神社の境内社群が見えてきました。

この中に、件の和奈佐夫婦祠があるのでしょうか。

手前のこれは、

天目一箇社(あめのまひとつのやしろ)でした。

天目一箇神を境内に祀っているというのも珍しく、意味深です。

背後の山の谷間にある2社は、「天満神社」と「大山祇社」でした。

大山祇社の背後の谷からは、冷たい風が吹いていました。背筋がゾクリとする、そんな感じです。

そういえばこの奥は、天女が降り立ったという「磯砂山」(いさなごさん)になります。

これは「弁財天社」。

そして本殿に一番近いところに、一番立派な摂社があります。

これが和奈佐夫婦祠か!

と思いましたが、どうやら「武大神社」と呼ばれるもののようです。「ぶだいじんじゃ」もしくは「たけおじんじゃ」と読むのでしょうか。

同名の他社では、スサノヲを祀っているようです。

はて、他に境内社は見当たりません。

藤社神社では祭神を「保食神」(うけもちのかみ)としています。

もちろんこの神を豊受大神と同神としているのですが、比定社として破れたために控えめに主張しているのでしょうか。

当地古老によると、丹波道主命の創始とも伝えられているとのこと。

彦道主は磯城大和王国の本来の11代大君で、ヒバス姫の父親でありますが、現在大和の11代大君とされる物部イクメ(垂仁帝)と豊の連合軍に破れ、丹波に逃れた人物です。

イクメの策略によって同じ丹波に逃れた境遇ではありますが、彦道主王が、自分を追いやった豊の姫を祀るとは、ちょっと考えにくいものです。

大和笠縫邑(やまとのかさぬいのむら)で月読みの祭祀を行うことで民衆に絶大な人気を得た豊来入姫でしたが、そのカリスマ性をイクメ大君に妬まれ、大和を追われることになった彼女。

豊来入姫が逃げ込んだのは、かつて彼女らが攻めた磯城・大和王朝の親戚とも言える海部家の領地でした。

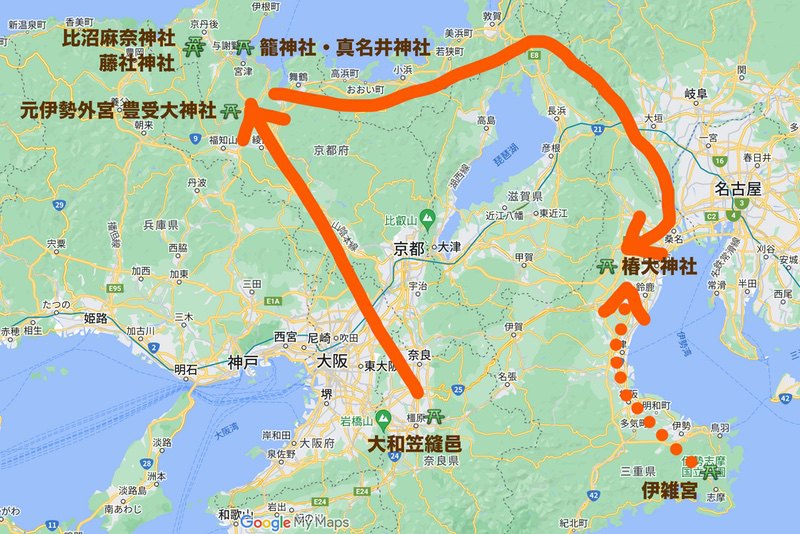

その後、イクメ軍が丹波に迫ってくると、今度は鈴鹿の椿大神社へと逃亡しますが、ここも治めていたのは、彼女がかつて攻めた大和系出雲族「登美家」の分家「宇治土公家」(うじとこけ)でした。

豊族には出雲族の血も、そしておそらく海部の血も流れていたことでしょう。裏切られた麗しき姫巫女を憐れむ気持ちも少なからずあったと思います。

が、海部家にしても、宇治土公家にしても、新たに誕生した物部・大和王朝と全面戦争の危険を冒してまで、豊の姫を助ける筋合いはないのです。

僕は、海部家と宇治土公家を取りなし、あるいは鈴鹿の背後に勢力をもつイザワ富彦までも取り込んで彼女を助けさせた力があったのではないかと考えます。

それが「和奈佐」家であったのではないでしょうか。

これまでの和奈佐の名に関わる神社を、小浜の若狭彦・若狭姫神社まで加え結ぶと、このような感じになります。

これがそのまま和奈佐家の支配域と言うわけではないでしょうが、これだけの広範囲に名前が残っていることになります。

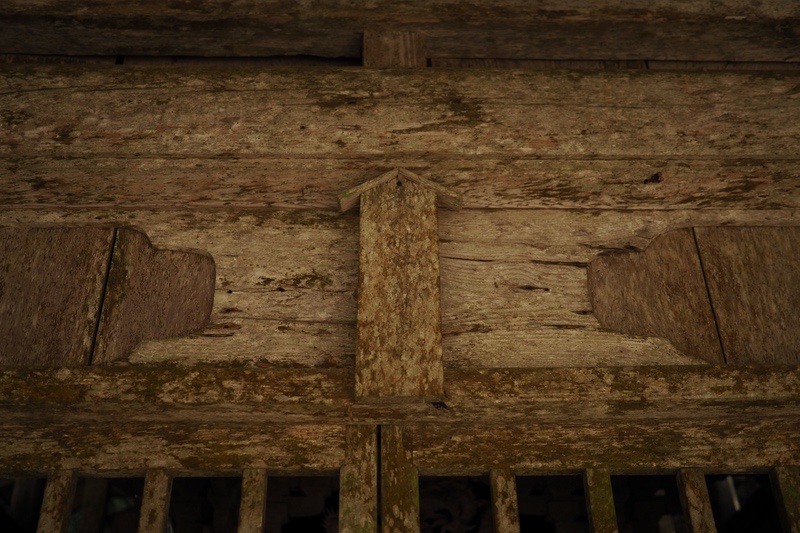

そして藤社神社の古くも神々しい本殿の裏には、

あるーっ!

そこには慎ましく小さな祠がありました。

中を覗き込んでみましたが、

これが「和奈佐夫婦祠」で間違いありません。

保食神・豊受大神、つまり羽衣天女・豊来入姫を祀る本殿を、背後から見守るようにそっと祀られる和奈佐の夫婦。

その姿は、丹後国風土記にあるような、強欲で意地悪な老夫婦の祀り方とは到底思えません。

これは風土記や記紀に惑わされず、当社が古来の伝承を正しく祀り残してきた証ではないのでしょうか。

「比治真名井」の比定地はさておき、和奈佐の君が豊来入姫を匿い、住まわせた場所は、この藤社神社だったのではないかと思われたのでした。

ところで、これは何だろうか。

わざわざ置いてあるようにも、見えるのだが。

まさか、ワナサにたどりつくとは思いませんでした。。。

ちょいちょい送って頂いてたコメントにも越智族が入るなあ。。とは思いつつ、ここには及ばないなと思っていました(失礼致しました)

天児屋根命からの。、ワナサ繋がりでたどり着きました。森戸大明神が黒曜石求めた越智族からの。。天児屋根命と関係性あるとは。

天児屋根命に注目したのは、大彦が祀られてたのに書き換えられた疑惑のあるお社に、武乳速命や天児屋根命の名前がやたらあるのが何か匂う、と思ってからです。その後に五条さんのブログから羽衣天女、豊姫からのワナサ。海部と大彦はなぜか繋がるものなのか。。。と思いました

尾張大海媛さんという方のブログ

↓https://jp248.exblog.jp/28932996/

またもや追うものが増えて。。私は大好きな香港や台湾の旅が、全て。。出雲ルーツを辿る和の国の探索旅に取って代わりました(^_^;)

家族に少し申し訳ないと思いつつも、退職まであと10年弱と考えたら自由になるのを待つのでは、知らないでいる時間がもったいなくて。

とりあえず。。☀天気なので、アワから来たワナサ、うちから近いので🚗でブーンと、宍道町やら来待にいってきますわ。

点が散らばり線に、せめて1つの分野でストーンと落ちてくる何かがあればいいのですが、その前に新しいものが来て、追わずにおれなくなっている。浅いまんまです。まだまだ浅いですけど、楽しいから尽きません。。友達も私の勢いに影響されてしまって。。これはこれでいいことをしたのか、ヤバい世界に巻き込んだのか。。とりあえずGWに、お互いに夫とも1日〜2日は別行動でイソイソ出かける妻たちを見てどう思っているのやら(笑)

「お社ガールズ」と、勝手に呼んでなさい、と妻たちは言ふ。

なんかパワスポ巡りにはまった四十路五十路のオバサン、という感じのネーミング→お社ガールズ、これ、私は本当に不本意ですわ。そうではな〜い(●`ε´●)

脱線しました。すみません、

この頃、偶然ばかりがおきます。

追っていると必ず、五条さんのブログをチェックすることにして、その後にnarisawaさまのコメントで、気になってたキーワードが出てるのに、最近気が付きました。ループのようで面白いです。(すみません、内容はほとんどついていけてません)

例えば、建御名方神の名前が↑のコメントで出てきて驚きました。ちょうど昨日、琴浦の寳宮神社の主祭神が建御名方神、米子市の諏訪神社にもなぜか2日前にふらっと意味なく寄っていた。

他にも、伽耶が気になりアダカヤにまた戻ったら別の五条さんのブログで、narisawaさんが朝鮮半島のこととアダカヤのことをコメントされておられました。

そして春日大社の境内社、祭神である天押雲根命が天村雲だと知り、藤原を祀るためだけの社ではないと思うようになり、物部との関係性や、や中臣のことをにわか考察しておりました。。そして春日氏はもとは和邇氏→海部→海人族と関係性があり。。そこで蘇我山田石川麻呂のムスメに遠智の娘の名前、オチ→越智族、同じ海人族。と転がっていきました。

そしたら、コメント欄に春日社のことと中臣のことが載っていてほんとに驚きました。

古代の出雲族のことを追っていたらこういう偶然とかってあるんですかね。ありがたく読んでおります。勝手にではありますが、ありがとうございます☺

いいねいいね: 1人

narisawaさんはとても博識で、話について行くのは僕も必死です😅

ただ、彼は匿名での投稿なので通知はいかないでしょうから、出芽のSUETSUGUさんのコメントに気づかないかも知れませんね。

いいねいいね

な、なるほど。。(^_^;)

五条さんでもついていくのに必死なのですね。

いや、私の場合、日本語の読解力からヤバい感じです。

いいねいいね: 1人

つまり、藤がヒジノマナイであれば物部氏が入って来たことを示し、単純に藤原氏を指すのであれば、最終的に諏訪は藤原に降った事を示すのかもしれません

諏訪からは富士山が晴れの日には見えます。

いいねいいね: 1人

藤は物部ですか。。

訪ねたニュアンスからは、ちょっと違うような感じをうけました🤔

いいねいいね

narisawa110

ううむ、藤がヒジの転訛であるというお話、グラグラきますね。

諏訪の洩屋神社と藤島神社。

そして、藤の木。

藤の木が外から入ってきたよというお話で何かの比喩だとしたら、諏訪の磐座である小袋石の祭神が実は物部や海部に繋がる祭神という事に何らかのつながりや説明が出来てしまう気がします。

いいねいいね: 1人

僕もタケミナカタが藤の木で戦ったという話を思い浮かべました。

藤は藤原氏の専売特許ではないのかも知れませんね😌

いいねいいね

narisawa110

記紀服属という設定を利用する限り、国譲りは3回、偽装する事ができます

諏訪には最初にミナカタ(神武)が入りました。

次に、物部氏が入りました(磐余彦)

次に誰かがやって来て祭神をミナカタに変えました。(崇神)きっとその頃に矢坂姫がスセリヒメの様に付け足され、下社が出来ました。下社は八井耳系とも言われて居ますので、中臣家でも表現可能。中臣家の外戚は藤原を名乗る事が出来たので、秋上家も一時、藤原苗字になって居たことからも、御柱が体系化されたとされる桓武期迄に藤は表現可能

そして大祝屋敷の土地には春日社があるんです

いいねいいね: 1人