三重県伊賀市阿保(あお)、ノスタルジックな集落の先に「大村神社」(おおむらじんじゃ)はありました。

近辺には「宮山古墳群」と称される円墳数基が分布しており、大村神社もこんもりとした丘に鎮座していました。

社叢は深く、古来は「大森社」と呼ばれたとも伝えられます。

階段を昇り終えると、玉垣に囲われた聖域と、

対面に、懐かしさを感じさせる社務所や参拝休憩所があります。

当社創建は不詳。当地を本貫とした阿保氏に関わる創建であるとか、また春日神が神護景雲2年(768年)に常陸(鹿島神宮)から三笠山(春日大社)に遷幸する際に休息した地であると伝えられます。

祭神は、大村の神として「息速別命」(いこはやわけのみこと/おきはやわけのみこと)を祀ると社伝にあり、「武甕槌命」「経津主命」「天児屋根命」を配祀。

息速別は第11代垂仁・イクメ大君の皇子で、『古事記』では「伊許婆夜和気」(いこばやわけ)、『日本書紀』には「池速別」(いけはやわけ)と記される人物です。

彼は垂仁大君と、丹波道主王の娘「薊瓊入媛」(あざみにいりひめ/阿邪美能伊理毘売)の間に生まれた皇子とされ、同母妹として「稚浅津姫」(わかあさつひめ/阿邪美都比売あざみつひめ)がいるとされます。

『新撰姓氏録』によれば、息速別が幼少の時、父帝が彼のために伊賀国阿保村に宮室を築き、封邑として授けられたといい、また同誌は息速別を阿保朝臣の祖としています。

ところで、大村神社には”なまず”の絵馬、

“願掛けなまず”の置物などが、そこかしこにあります。

なまず、といえばアレですね、要石。

大村神社には、767年に武甕槌・経津主が当地に来て休息した時に奉斎されたという「要石」(かなめいし)が置かれています。

それは真ん中に縦筋の入った丸い石で、この霊石は地下深く広がり、大地を揺るがす大なまずをしっかりと押さえていると伝えられていました。

なんと三重の山中にも、要石がありましたか。

これはすずめの戸締りさんが捗ります。

先日、九州王朝説のあの方が、高千穂の方から来たというレディとお会いしたそうです。

その女性の祖父は、カムロギ族の末裔で、高千穂の「鎮石」を鎮めるお役目をされており、代々そういった家系なのだということのようです。

つまり、あのイケメン大学生のような役割を担う人が、今も存在しているという話で、スピ系女子さん歓喜の内容でした。

けれども、と僕は思います。

なまず(戸締りではみみずでしたけども)とは、悪者なのか?

なまずは佐賀の豊玉姫神社では美肌の神とされ、豊玉姫の眷属として祀られています。

阿蘇ではカマチヒメの神体として扱われています。

そのような神が、なぜ地震を起こす祟り神になっているのでしょうか。それは祟り神にされてしまったから、というのが答えではないのでしょうか。

地震が起きる道筋に、それを後世に伝えるため社を建て、要石置いたというのはあり得る話です。

またそうした断層は、鉱物の産地でもあるので、採石族が縄張りを兼ねて神を祀ったというのもあるでしょう。

ただ、高千穂で三毛入野と伝わる人物がカムロギの王を殺したように、出雲で偉大な主王と副王が殺されたように、そうした場所には悲しい歴史が埋もれていることも多いのです。

高千穂の鎮石は、要石というよりは、その名の通り、御魂を鎮める石なのではないかと僕は思いました。

そして垂仁イクメ大君も、同盟を組んでいた豊彦・豊姫兄妹を裏切り、酷い仕打ちを行いました。

ここに要石があるのは、ひょっとすると悲しい歴史があった場所なのかもしれないと感じました。

豊玉姫の眷属は”なまず”で、彼女の息子と娘が、豊彦と豊姫でした。

大村神社の御神木の根元付近は虚になっており、

白蛇さんの棲家となっているようで、尊みを感じます。

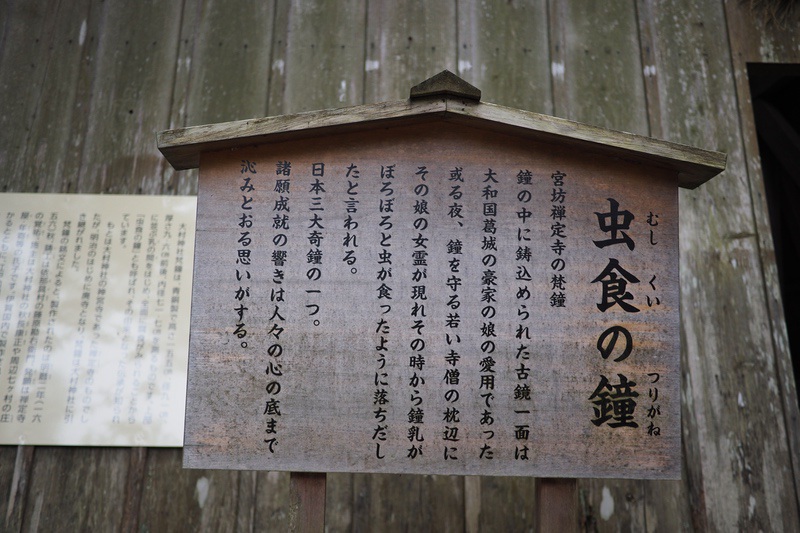

また境内には「虫食いの鐘」という、大和国葛城の豪家の娘愛用の古鏡を鋳込んだ鐘がありました。

ある夜、娘の霊が現れ、その時から鐘乳が、ぽろぽろと虫が食ったように落ち出したとのこと。

実際には経年の化学変化により表面の瘤が落ちたとの話ではありますが、それはまあ、ロマンということです。

本殿隣の宝殿は、明治23年(1890年)に現本殿が新造されるまでの旧本殿で、今もその雅な姿を残しています。

そして僕が、はるばる大村神社までやってきた目的はこれ、

呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン!の、この鈴守りをゲットするためでした。

思っていた以上に小さくて、かわゆし。ビックなコミックのアレにも似ていますね^ ^

こうして実際に大村神社を訪ねてみると、境内には、願掛け・水かけなまずなどもあって、なまずは封じるものではなく、まるで眷属のような存在であると感じます。

大村神社の秋祭りでは毎年、大なまずを載せた神輿が街中を練り歩くのだそうです。

それらのことは”なまずさま”が当地で、大切にされてきたことを窺わせます。

大なまずこそが、阿保郷の守り神であると謳うかのように。

なまず!いいですねー

要石ネタがあったので、ぜひご参考に

※ネタ元は春日大社で毎月やってる勉強会です。Excelファイルもどうぞ(要石のリストです)。

京都にうなぎを祭った神社もありますが、行かれたことありますでしょうか?

うなぎloverならゼヒ!

https://ja.kyoto.travel/event/single.php?event_id=7490

いいねいいね: 2人

こんなに要石ってあるんですねぇ。

多分、高千穂神社の鎮石もそうだと思います。

三嶋大社でも、かつてうなぎが神使だったことがあるようです。

京都のうなぎ神社、今度行ってみます。

いいねいいね: 1人

🐥ハ○ション大魔王でんがな🐤

いいねいいね: 2人