一に云はく、二(ふたはしら)の神 遂に邪(あしき)神 及草木石(くさきのいは)の類を誅(つみな)ひて、皆己(すで)に平了(むげをは)りぬ。

其の服(まつろ)はざる者、唯 星の神 香々背男耳(のみ)。

故れまた倭文神 建葉槌命を遣せば、則ち服ひぬ。

故れ二神天に登る。

倭文神、此をば斯圖梨俄未(しとりかみ)と云ふ。

『日本書紀』

【壹宮神社】

鳥取県西伯郡大山町にある「壹宮神社」(いちみやじんじゃ)を訪ねました。

孝霊山の麓にある、小さな神社です。

孝霊山といえば、第一次出雲戦争を起こした張本人、大和王朝7代大王「フトニ」(孝霊帝)が晩年、その麓で過ごしたことが由来として伝わる山です。

当社の祭神は「天忍穂耳」(アメノオシホミミ)と「下照姫」(シタテルヒメ)となっておりますが、下照姫が夫の「天稚彦」(アメノワカヒコ)と暮らした場所とも云われています。

天忍穂耳・下照姫・天稚彦らは、記紀に記される「国譲り神話」の場面で登場します。

古事記・日本書紀で若干の違いはありますが、その内容を簡単にまとめてみます。

高天原にいたアマテラスは、唐突に「葦原中国(出雲)を統治すべきは、私の子孫よ!」と言い出します。

そこで高天原の神々を巻き込んで、出雲のオオクニヌシに対し、「国をよこしなさい!」という交渉をさせようとしました。

その使者の役目に、最初に白羽の矢が立ったのが「アメノオシホミミ」、当社の祭神です。

アメノオシホミミは天の浮橋から下界を覗き込んでみましたが、賑やかな下界の有様を見て「葦原中国は大変騒がしく、僕の手に負えませんっ」と高天原に帰って行きました。

次に使者として向かったのは「アメノホヒ」です。

アメノホヒはオオクニヌシの元へ向かいますが、イケメンなオオクニヌシにほだされてしまい、彼の家来となって三年たっても高天原に戻りませんでした。

困った高天原の神々は相談し、次に使者としたのが「アメノワカヒコ」でした。

神々はアメノワカヒコに天之麻迦古弓(あめのまかこゆみ)と天羽々矢(あめのははや)という神器を与えて葦原中国に遣わしました。

しかし、アメノワカヒコはオオクニヌシの娘「シタテルヒメ」と結婚し、自分が葦原中国の王になろうとして8年たっても高天原に戻りませんでした。

アマテラスと高天原の神々は、アメノワカヒコが戻らないので、その理由を問わせるべく「雉の鳴女」(きぎしのなきめ)という神を遣わしました。

鳴女が天より降って、アメノワカヒコの家の木にとまり理由を問うと、天佐具賣(アマノサグメ)が「この鳥は鳴き声が不吉だから射殺してください」とアメノワカヒコをそそのかします。

そこで彼は高天之麻迦古弓と天羽々矢で鳴女の胸を射抜き殺してしまいました。

その矢は高天原まで飛んで行きます。

高天原では血の付いた矢がアメノワカヒコの物であるとすぐに分かり、「もしアメノワカヒコに邪心あれば、この矢に当たれ」と言って下界に投げ返しました。

矢は見事、アメノワカヒコの胸を射抜き、彼は死んでしまいます。

アメノワカヒコの死を嘆くシタテルヒメと彼の父母のもとに、彼の親友であった「アジシキタカヒコネ」が弔いに訪れたました。

その時、彼がアメノワカヒコによく似ていたため、父母は「我が子は死なないで、生きていた」とアジシキタカヒコネにガシッとハグします。

これに「穢らわしい死人と見間違えるな」と怒ったアジシキタカヒコネは、喪屋を切り倒し、蹴り飛ばしてしまいました。

さて万策尽きたアマテラスと神々は、ついに高天原の最終兵器「タケミカヅチ」を、「フツヌシ」「アメノトリフネ」らをを副えて葦原中国に遣わしました。

タケミカヅチは稲佐の浜に至ると、十掬剣(とつかのつるぎ)を抜いて逆さまに立て、その切先にあぐらをかいて座ります。

そして「この国は我が御子が治めるべきだとアマテラス大神は仰せである。そなたの意向はどうか」と恫喝してきました。

ヤクザなタケミカヅチに対し、

オオクニヌシの息子「コトシロヌシ」は、釣りをしていましたが、「承知した」と答えると、船を踏み傾け、逆手を打って青柴垣にかえ、その中に隠れてしまいました。

またオオクニヌシの息子「タケミナカタ」は「喧嘩しようぜっ!」とばかりにタケミカヅチに掴みかかりますが、いとも簡単に返り討ちにあい、諏訪湖まで逃げて「ここから出ないから殺さないで」と命乞いします。

これを見たオオクニヌシは、「この国を天津神に差し上げよう」と承諾。

「ただその代わり、私の住む所として、でっかい宮殿を建ててっ♪」と言って、黄泉の国へ隠れたといいます。

壹宮神社の本殿裏には「すくね塚」と呼ばれる経塚があります。

ここから経筒・和鏡が出土し、今は神宝として保管されているそうです。

「宿禰」とは物部族の重臣に付けられる称号のことですが、「武内宿禰」のことを連想してしまいます。

そこには男根を思わせる「くす袮塚」と彫られた石柱が立っており、

奥にもそれらしき石柱が置かれています。

当地は霊山「大山」の前面に立つ孝霊山を、孝霊天皇がやってくる遥か以前から遥拝していた、古代の聖地と思われます。

余談ですが、雑誌「ムー」関連で度々紹介される、何十何代目かの「たけうちすくね」なる人物がいらっしゃいます。

が、彼は偽物でしょう。

なぜなら「武内」(竹内)は「たけうち」と呼ぶのではなく、「たけしうち」と呼ぶのが正解だからです。

よって氏に関連する「竹内文書」も真っ赤な偽書であると言えます。

まあ、言うまでもなく、トンデモな内容の本ですので。

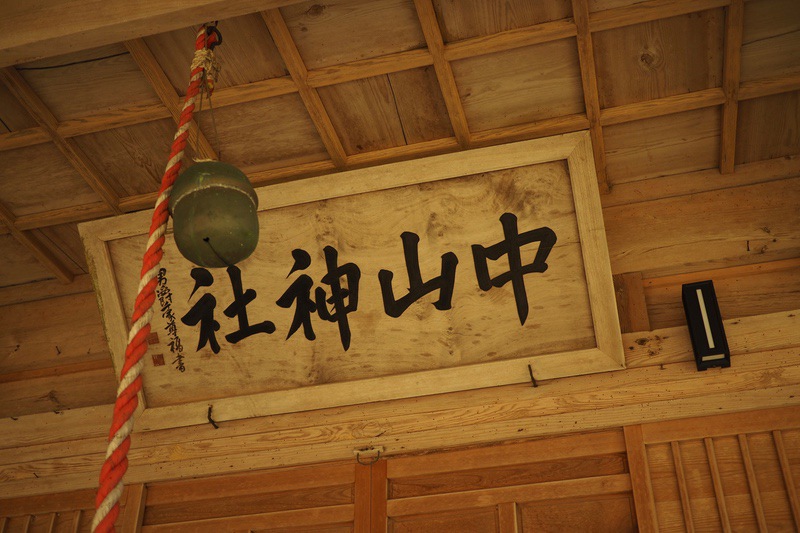

【中山神社】

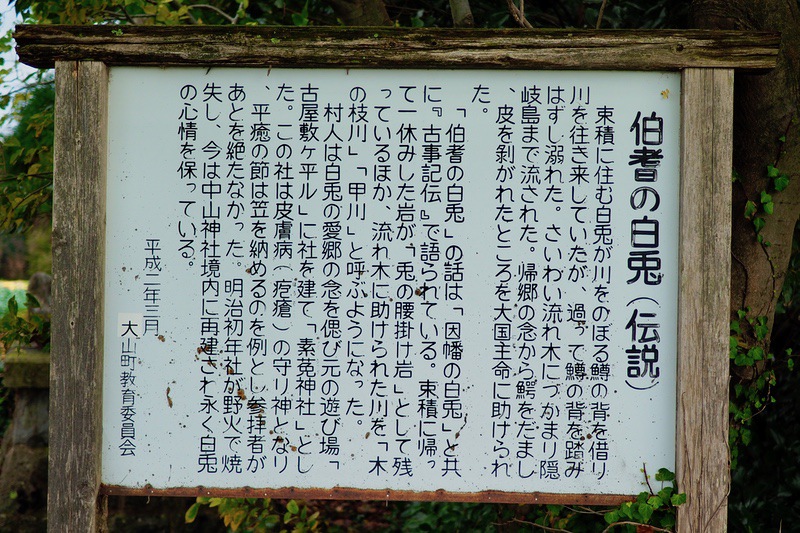

鳥取県大山町束積、いわゆる「伯耆国の束積郷」に素兎神話の原型を伝える「中山神社」が鎮座します。

オオクニヌシとヤガミヒメのラブロマンスにおいて、キューピットとなった白うさの神話です。

この伝説が古事記に「因幡の素兎」として変えて書かれ、今では因幡(鳥取市)にある「白兎神社」(はくとじんじゃ)の方が有名になったため、束積(伯耆)の住民は「話を因幡に取られた」と悔しがったと云います。

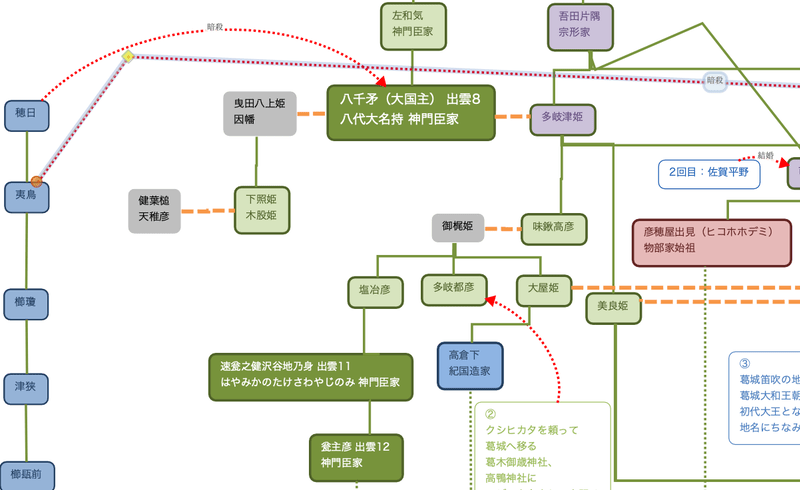

富王家の伝承が伝えるところでは、8代大名持であった「八千戈・大国主」は、宗像アタカタス王の次女「多岐津姫」(タギツヒメ)を后に娶りますが、因幡国からも后を迎えたと云います。

その因幡の姫こそ、曳田家の「八上姫」でした。

八千戈王は多岐津姫との間に「味鍬高彦」(アジスキタカヒコ)を儲け、八上姫との間に「木俣姫」(コノマタヒメ)を儲けます。

斐川町直江には、「御井神社」が鎮座していて、祭神は木俣姫となっています。

その社の西方には、八上姫が産湯に使ったと言われる井戸が伝わっています。

古事記ではオオクニヌシが旅先で、スサノオの娘「スセリ姫」と出逢うシーンがあります。

スセリ姫に一目惚れしたオオクニヌシは、スサノオの試練を見事クリアし、姫と結ばれるのです。

しかしスセリ姫を連れ添ってオオクニヌシが出雲へ帰ってみれば、そこには先妻の八上姫が娘を抱いて夫の帰りを待っていました。

当時は一夫多妻の時代なので、イケメンのオオクニヌシにはあり得る話なのですが、スセリ姫はこれにひどく嫉妬します。

そしてスセリ姫は八上姫に、殴る蹴るのひどいいじめを行います。

八上姫は怖くなり、娘を木の股に挟んで置き、里へ逃げ帰ってしまいました。

一安心したスセリ姫でしたが、しかしイケメンはその後も性懲りも無く次々と嫁を作り、子を作り、姫の嫉妬はますます加速していくのでした。。

古事記では、天稚彦の妻「下照姫」は大国主と多紀理毘売命(多岐津姫or田心姫)の娘で、味鍬高彦(アジスキタカヒコ)の妹という設定ですが、この木俣姫こそが下照姫であると、東出雲王家「富家」の直系の子孫たる「斎木 雲州」氏は伝えます。

つまり味鍬高彦と下照姫は、異母兄妹の間柄となります。

スサノオは「徐福」のことであり、徐福に娘はなく、スセリ姫は架空の人物であると云うことです。

しかしこの雲州氏の話が真実であるなら、古事記が伝えんとする真の歴史の姿が、おぼろげながらに見えてくるのです。

スサノオは黄泉国の王という側面もありますが、その娘に追い立てられて八上姫が里へ逃げ帰ったというエピソードは、大国主・八千戈王が徐福の身内に殺された事件により、その結果、八上姫が里帰りした事を暗喩しているのかもしれません。

【倭文神社】

日本のワイハ、羽合町(はわいちょう)にやってきました。

と言っても、現在は鳥取県の東郷町と合併して湯梨浜町となっています。

羽合温泉が有名で、ハワイ州ハワイ郡と姉妹都市提携もしています。

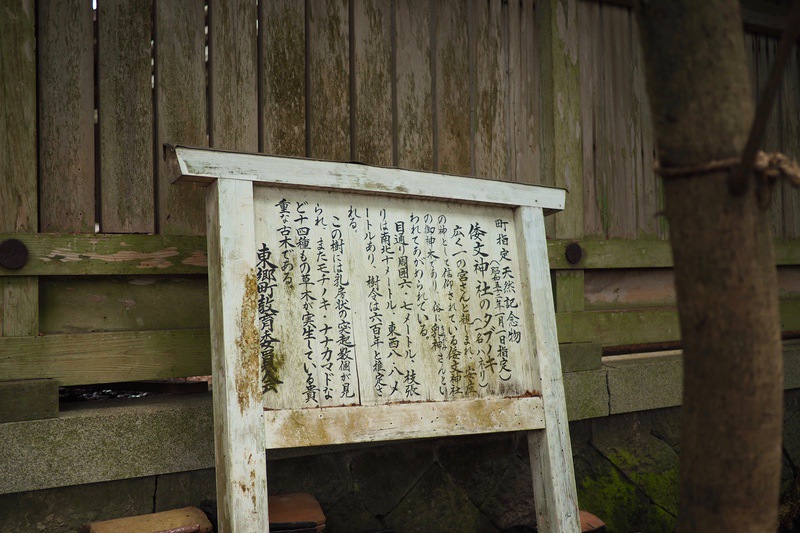

目的地は東郷湖の畔、御冠山の中腹に鎮座する伯耆国一ノ宮「倭文神社」(しとりじんじゃ)。

当社は主祭神に「建葉槌命」(たけはづちのみこと)を祀りますが、配神で主神の妻である「下照姫」の方が有名な神社です。

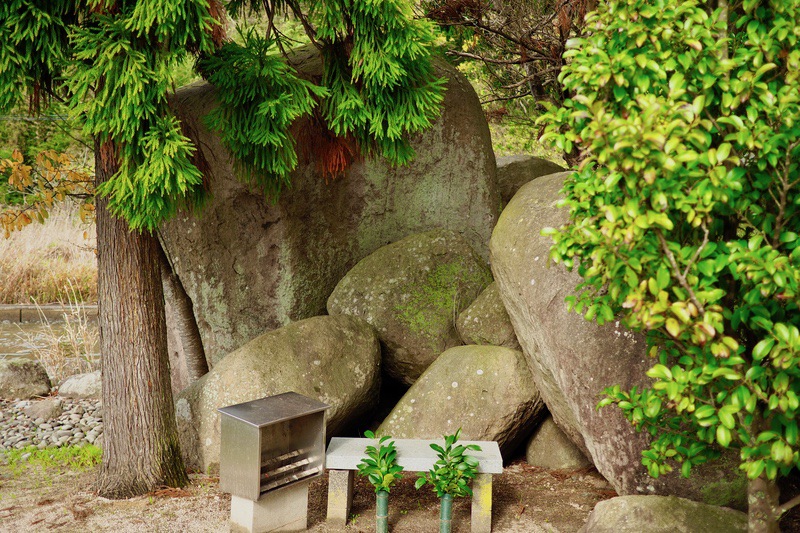

参道沿いに「安産岩」と呼ばれる目立つ磐座があります。

昔、難産に苦しんでいた女性が願かけをし、その満願の日の夢に下照姫が姿を現し、参詣の帰途、この岩の所で簡単に出産したため安産岩と呼ばれるようになったと伝えられています。

またこの岩を削って飲むと霊験があるとされているようです。

参道入口の鳥居と隋神門。

古びたそれは雨に濡れて、いっそう神寂びて見えます。

主祭神の建葉槌は機織の神とされ、徐福とともに支那秦国から渡った秦氏とつながりがあるという説があります。

この健葉槌は国譲り神話で登場した天稚彦と同一人物とされ、大国主から娘の下照姫を后にもらい受けました。

倭文神社の社名は、下照姫命が出雲から羽合町宇野に御着船され、御冠山に登って現在地に住居を定め、人々に倭文織りを教えたことに依ると伝えられています。

また姫は、当地で死去するまで、安産の指導に努力し、農業開発、医薬の普及に尽くしたそうです。

実は国譲り神話の中で、日本書紀はおかしな事を書いています。

アメノワカヒコはアメノホヒの次に出雲にやってきて、出雲の王になろうとして8年過ごしていますが、自らが放った矢で死んでしまいます。

しかしタケミカヅチらが稲佐の浜でオオクニヌシに国譲りを迫る段になって、今度はタケハヅチという名で再登場するのです。

『フツヌシとタケミカヅチは不順(まつろ)わぬ鬼神等をことごとく平定し、草木や石までも平らげたが、星の神の「天香々背男」(アメノカガセオ)だけは服従しなかった。そこで倭文神の建葉槌命を遣わし懐柔した』と本文に書いています。

新たに登場した「天香々背男」という神、星の神であり、別名を「天津甕星」(アマツミカボシ)といいます。

日本書紀の第二の一書では天津神となっており、フツヌシとタケミカヅチが、まず高天原にいる天香々背男という悪い神を誅してから葦原中国平定を行うと記しています。

天香々背男の「カガ」は「輝く」の意で、星が輝く様子を表したものであると一般には考えられています。

また平田篤胤は、天津甕星を金星のことであると説明しています。

ここでこの国譲り神話の真相を僕なりに考えてみたいと思います。

古事記・日本書紀は、時の権力者の意向で真実を、特に出雲王国の存在を隠す方向で編纂が進められました。

しかし製作者・筆記者は、真の出雲史をなんとか後世に伝えようと、過酷な監禁状態の中で密かに、神話の中にヒントを残したと云います。

特に文脈に違和感を感じる部分に、そのヒントが隠されているようです。

国譲りに登場する神が基本的に全て実在するとして、この神話の前半部分は、穂日家を中心とした出雲王国8代目主王「大国主」と副王「事代主」を同時に殺害し、王国を乗っ取ろうとした大事件の真相を伝えようとしているのではないか、と考えます。

秦国の徐福が出雲にやってきた時、事件の首謀者たる「天穂日」と息子の「夷鳥」(ヒナドリ)らも出雲に移住しました。

これがアメノホヒが葦原中国にやってきて3年経っても帰らなかった、という話に繋がります。

最初に使者に選ばれたアメノオシホミミも徐福とともに出雲に来た一人だったのでしょう。

葦原中国を覗いて天降らなかったということは、彼は出雲王国転覆計画には加担しなかったという事なのかもしれません。

では3番目の使者アメノワカヒコは?

彼は大国主の息子、味鍬高彦と親友となり、大国主から娘の下照姫を妻に迎えています。

なので当初は義理の父である大国主の側に立っていたと思われます。

しかし最終的には、計画に加担した疑いがあるようなのです。

国譲り神話の後半、第4の使者であるタケミカヅチやフツヌシの登場シーンは時代が合いません。

フツヌシは佐賀に二度目の上陸を果たした徐福の一族「物部族」の信奉する神です。

彼らが稲佐の浜に上陸した話は、出雲王国が滅ぶことになった第二次物部東征の話を被せているのだと思います。

そこにタケミカヅチを登場させたのは、記紀の編纂者へ華を持たせたということなのでしょう。

さて国譲り神話では、結果的に高天原の使者数名が出雲にやってきて、事代主は海の青柴垣に消え、大国主は黄泉国に降り、タケミナカタは諏訪に移住したということになります。

この流れで穂日家が主王・副王殺害の首謀者であるとするなら、天稚彦もこの事件に関わっていると考えられます。

味鍬高彦が異母妹の下照姫の元を訪れ、喪屋を切り壊したという話は、親友でもある義弟が偉大なる父を殺したことに、激昂したということを表しているのではないでしょうか。

倭文神社の本殿裏手へ回ってみました。

そこには意味深な小さな石塔とともに、倒壊した御神木らしきものがありました。

これはかつて「乳神」と呼ばれ親しまれた樹齢600年の御神木だったようです。

今は倒壊して、無残な残骸があるばかりとなっていますが、そこから若芽も伸び始めていました。

帰り道、参道の脇に「経塚」に至る道がありました。

急な階段を登り、

数分山道を歩きます。

滑りやすい道をなんとか歩いて行くと、

少し盛り上がった丘が見えてきました。

ここは「伯耆一ノ宮経塚」と呼ばれています。

この地は、古くから下照姫の墳墓と言い伝えられていたそうです。

しかし後の発掘で、経塚であることが判明しました。

個人的には下照姫の墳墓である方がロマンティックに思うのですが、残念です。

塚の中央に掘られた穴は発掘跡でしょうか、

そこから出土した銅経筒に「伯耆一ノ宮」と彫られていたので、当社が一ノ宮であったことが分かったそうです。

当地は「元日の朝に金の鶏が鳴く」という 金鶏伝説のあった場所。

出土品の数々は国宝として東京国立博物館に寄託されています。

倭文神社の麓には、東郷湖が広がっています。

倭文神社主祭神の健葉槌は、2016年の大ヒットアニメーション映画「君の名は。」作中で登場する宮水神社の主祭神という設定でも有名になりました。

舞台となった糸守湖のモデルの聖地候補は多数ありますが、ここ倭文神社と東郷湖がそこに加わることに異存はないでしょう。

さて、一度死んだはずの天稚彦が、天香々背男を服従する神として、再登場します。

古来の日本では出雲の太陽神信仰、宇佐の月神信仰はありましたが、星神信仰はありませんでした。

それを持ち込んだのは、中国の道教を信仰していた徐福らです。

星神とされる天香々背男は、徐福とともに出雲に渡った一族の一人と思われます。

彼はおおらかで懐の深い出雲王国に傾倒し、子孫は出雲王国を守る側に付いたのでしょう。

フツヌシを祀る物部族が出雲を攻めた時、香々背男の一族は最後まで抵抗したことでしょう。

彼らを懐柔するため、または誅するため白羽の矢が立てられたのが天稚彦の子孫で健葉槌と名を変えた一族だったのではないでしょうか。

東郷湖の一端に、巨石が重なる出島があります。

そこは「宮戸弁天」と呼ばれる小島。

かつては湖に浮かぶ島だったのですが、埋め立てれて陸続きに歩いて渡れます。

この小島は下照姫が釣りを楽しんだと伝えられています。

また、この岩穴には、下照姫の使いの白蛇が棲んでいたと云われています。

主祭神よりも愛される姫神。

偉大な出雲王と美女と名高い八上姫の娘は、木俣姫から下照姫として、当地に広く愛され続けているのでした。

出雲の王族/神族らは葬儀には一切近づく事はありませんでした。

死体は魂の脱け殻で最も穢れた存在故で、

親子兄弟等の近親で有ったとしても葬儀、ましてや死体が安置された喪屋等には絶対近寄る事はありません。

もし、当人が知らなかったとは言えたまたま?道すがらでも

その様な場面に遭遇し、近寄るだけでも、

その王族/貴人たる特権の身分や相続権までも喪失しかねなかった一大事だったとか。

この一連の説話は味耜高彦(出雲王国第9代スクナヒコ)を卑下する目的で挿入させたのではないか?

いいねいいね: 1人

なるほど、やはり出雲王家にとって、魂の抜けた遺体は絶対の禁忌で穢れだったのですね。

喪屋に近づくはずのない味耜高彦を説話に登場させたのは、そう意図があったと考えられますね。

出雲を旅した時にひとつ気になったことがあるのですが、熊野大社の近くにある「天宮山」の磐座は、八重波津身副王の埋め墓だと思うのですが、その磐座にほど近いところに「斎場」の跡地があり、斎木雲州氏もそこで祭りが行われていたというようなことを書かれていたと記憶しています。

しかし埋め墓の近くに人々が集まって祭り事を行なったなどということがありえるのでしょうか、どうにも腑に落ちません。

たぬきさんの奥深いコメントはいつもとても参考になります。

ありがとうございます!

いいねいいね