東京都神津島村、その前浜集落の丘に鎮座する「物忌奈命神社」(ものいみなのみことじんじゃ)を訪ねました。

当社は神津島(こうづしま)の鎮守として、島民に親しまれる神社です。

現在の東京都の中で延喜式神名帳に掲載された式内・名神大社は、同じく神津島に鎮座の阿波命神社(あわのみことじんじゃ)と、当社の二社のみとなっています。

それほどまでに、古来より格式高い神社として鎮座している物忌奈命神社ですが、謎もまた深いものとなっています。

参道脇に、摂社が二社。

石祠に木の社が入っています。

当社祭神は、社名にもある「物忌奈命」(ものいみなのみこと)一柱のみ。

この神は神津島の開祖であると伝わりますが、平安時代に成立した『続日本後紀』(しょくにほんこうき)によれば、神津島に鎮座する「阿波命神社」祭神である阿波咩命は三嶋神の本后であり、その御子神が物忌奈であるといいます。

鎌倉時代末期の成立とされる『三宅記』では、三嶋神が神集島(神津島)に置いた「長浜の御前」(阿波咩命)から、長子「たゝない王子」(たたない王子)、次子「たふたい王子」が生まれたと記されます。

一般には、「物忌奈」と「たゝない王子」は同じ神であるとしますが、神津島では別の神と認識され、「たふたい王子」は島内の日向神社、

「たゝない王子」はヘビ島の「祇苗島」(ただなえじま)に鎮座していると伝えられます。

当社創建は不詳。

国史の初見は『続日本後紀』の承和7年(840年)における記事で、

「伊豆の国に言う。賀茂郡に造作の島あり。本の名を上津島(こうづしま)の名づく。この島に座します阿波命は三島大社の本后なり。又、物忌奈命は阿波命の御子神なり」

と記され、て続いて、この神々のため神宮四院が新たに造営された旨が記載されています。

同記事ではさらに、去る承和5年(838年)7月5日夜

「火、上津島の左右の海中より出ず。焼炎は野火の如し。十二童子は相接して炬を取り、海に下り火をつく。諸の童子は潮を覆むこと地の如く、地に入ること水の如し。上の大石を震はし、火をもって焼きほろぼす」

と、神津島で激しい噴火が発生したことを伝え、占いの結果、これは三嶋大社の後后が位階を賜ったにもかかわらず、本后たる阿波神には沙汰がないことに対する怒りによるものだと見なされたと記しています。

この「後后」とは、静岡県下田市の伊古奈比咩命神社祭神を指すものと考えられており、先の天長9年(832年)には三嶋神・伊古奈比咩命両神が名神に指定されています。

この『続日本後紀』の記事を受けて、阿波神・物忌奈乃命両神の神階は無位から従五位下に昇格し、嘉祥3年(850年)に従五位上、同年に官社に列し、仁寿2年(852年)に正五位下に昇格しました。そして、延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳において、物忌奈命神社と阿波命神社が名神大社となったのです。

平成12年(2000年)6月26日以降、伊豆諸島の三宅島・神津島・新島付近で伊豆諸島北部群発地震が発生しました。

この群発地震は最大規模M6.5の地震で、最大震度6弱の地震を6回観測する、大規模なものでした。これにより、神津島近海の地滑りで本殿が、その数日後の台風による地滑りで社務所兼参集殿が倒壊しました。

この時、倒壊した本殿からは「正一位集島定大明神(づしまさだめだいみょうじん) 神祇道管領卜部朝臣良長」と書かれた扁額が発見されています。

社務所は平成16年(2004年)7月、本殿は平成18年(2006年)4月に再建。

本殿は覆堂の形式で、神体を祀る中宮として、高さ5mあまりの旧本殿を内蔵しているそうです。

三嶋神の本后「阿波神」の怒りに触れたという承和5年の大噴火ですが、これがあの、天上山を造り出したという噴火です。

古記録によると、この噴火は関東・中部・近畿地方に降灰し、承和7年(840年)9月になっても噴出物はなお高温であったというのですから、人々が感じた畏れの程は計り知れません。

原初の祭祀は、自然に対する畏れから生まれました。伊豆諸島は「富士火山帯」に属しますが、富士の祭祀と伊豆諸島、特に神津島の祭祀は、切り離せない関係があると思われます。

現在は300年ほど、富士の噴火は見られていませんが、それ以前は平均すると30年おきに噴火していたと考えられます。

ではこの、聞き慣れない「物忌奈」の神の本質とは何なのでしょうか。

『続日本後紀』は、阿波命は三島大社の本后で、物忌奈命は阿波命の御子神であると記します。この三島大社は、静岡県三島市大宮町にある「三嶋大社」(みしまたいしゃ)のことと思われ、その祭神は「大山祇命」(おおやまつみのみこと)と「積羽八重事代主神」(つみはやえことしろぬしのかみ)になっています。

阿波命とは「阿波咩」(あわのめ)、もしくは阿波姫を指すものと思われ、阿波姫は事代主の三島系の后「三島溝杙姫」(みしまみぞくいひめ)であろうと僕は考えました。

僕は、あの徳島の浮島八幡宮の真の祭神の正体が気になって、神津島まで来たのです。

しかしそうであるなら、物忌奈とは誰のことなのでしょうか。普通に考えれば、アメノヒカタクシヒカタとなりますが、では残りの兄弟「たゝない王子」と「たふたい王子」とは誰なのでしょうか。後后である伊古奈比咩(いこなひめ)は誰?

事代主は、伊豆半島を足場にして伊豆の島造りという大事業を成した、という伝承があります。

「第一の島をば初の島(初島)と名付け給う。 第二の島をば島々の中程に焼き出し、それに神達集り給いて詮議有りし島な れば神集島(神津島)と名付け給えり。 第三の島をば大なる故大島と名付け、 第四の島は塩の泡を集めてわかせ給えば 島の色白き故に新島と名付け、 第五の島は家三つ双びたるに似たりとて三宅島と名付け、 第六の島は明神の御倉とおっしゃって御蔵島と名付け、 第七の島ははるかの沖に有りとて沖の島(八丈島)と名付け、 第八の島は小島(八丈小島)と名付け、 第九の島はウの花に似たりとてヲウゴ島(青ヶ島/天狗の鼻のような王の鼻で大野原島とも)、 第十の島をば十島(利島)と名付け給う」

これは事代主の子孫が伊豆国を開拓したということを示しており、そこに三島溝杙姫が祀られるのも道理かと思われました。

それで、「三島家は阿波家だった!」というのが、神津島で僕の導きたかった筋書きだったのです。

物忌奈命神社の境内には、立派な乳銀杏もあり、一言主神社との関連も彷彿とさせます。

しかし、何かおかしい。どうもおかしい。神津島三社(もしくは四社)の母子関係が、富家の伝承と食い違ってくるのです。

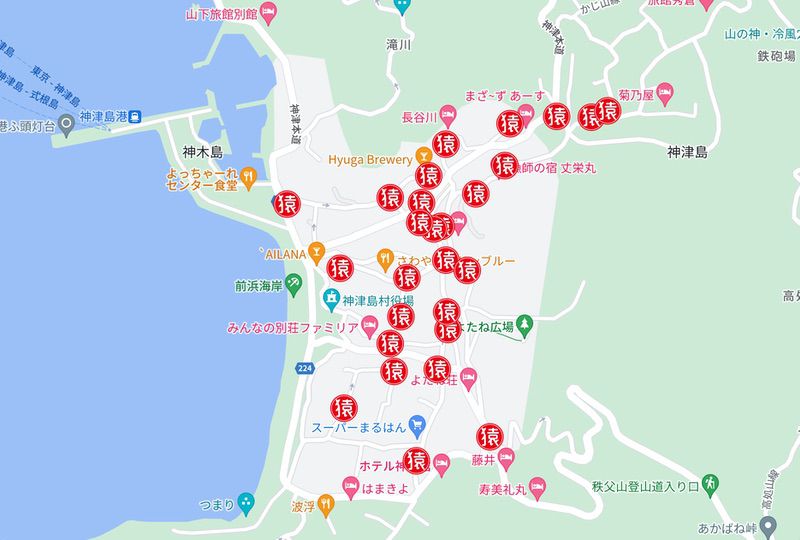

神津島は、実はサルタ彦を祀る石碑が、異常に多いです。

どのくらい多いかと言うと、

こんなにあります。サルタ彦、多すぎ問題。

港町ですから、エビス神なら分かるのですが。

物忌奈命神社には、国指定の「かつお釣り神事」が行われています。

この神事は、江戸11代将軍「家斉」公の時代に始まった、例祭(8月2日)に伴う神振行事で、カツオ節が当地の特産物であった江戸後期、板子一枚下は地獄の荒海において手漕ぎ四丁櫓などでカツオを漁獲し、無事に帰ることができたことを神に感謝し奉納されてきた行事であると伝えられます。

この「かつお釣り神事」の写真と動画は、天女さんのお告げからお借りしております。

いつも希少な情報をたくさんお告げっていただき、感謝のしようがありません。

それにしても、小さな島の祭りながら、威勢の良さと、神輿の多さに驚きます。ぜひいつか、この目で生「かつお釣り神事」を見てみたい。

神津島の漁業は古来、カツオ漁を中心としており、『伊豆海島風土記』にもその品質の高さについて記述されているそうです。明治初期まで島民の税は鰹節で納められていたとも伝えられています。

物忌奈の名の由来について考えると、山形の「鳥海山大物忌神社」のことが思い浮かびます。

富士林雅樹先生の著書『出雲王国とヤマト政権』には、

“大彦の子孫の一族は、モノノベ勢に追われて、東北地方まで転々と移動を繰り返した。

そのアベー族が北方に滞在したときには、 トミ姓の方が尊敬されるので、富家にだまってトミ姓を名乗っていたらしい。

山形県と秋田県の境日あたりに一時とどまっていたときには、そこの高い山に「トミ山」という名前をつけた。

しかし、富の字を使うことは禁止されていたので、人から山の名を聞かれた時は、「トミ山の卜は鳥の意味で、海に近い所だから鳥海山と書く。

それをトミ山と発音しているだけだ」と言い訳した。

すると、アベ氏が去ったあとでは、地元の人たちは鳥海山のことを「チョウカイサン」と呼ぶようになったという”

と、鳥海山の名の由来について記されています。しかし「大物忌」とはどこから来たのか。

伊豆諸島には1月24日前後の数日間、夜間の外出を控えて家で静かに過ごす「二十五日様」(にじゅうごにちさま)というものがあります。

今も旧暦で行われているのは神津島のみで、毎年、旧暦1月24日の夜に「二十五日様」という神が海から島にやって来るのだと云われています。

23日は「三夜待ち」と言い、各家庭で餅や団子を支度して宴会を催し、二十五日様に備えます。

24日は朝から魔除けのイボジリを80本ほど作り、境内の鳥居や社殿・末社などの戸口にお供えします。イボジリとは、竹の先端に稲藁を巻き付け、その先端を燻したものです。

物忌奈命神社の神職は、午後、暗くなる前に本殿で献饌し、暗くなってからは境内のイボジリを飾った各所を拝礼して回り、それから前浜港・船揚げ場へ二十五日様をお迎えに行くそうです。

その後は、村内の猿田彦神(道祖神)を拝礼して回るのですが、この時、一切無言を通すことと後ろを振り返らないことが習わしとなっています。また道中、他人に会ってはならず、誰かに会うと最初からやり直すことになるとのこと。

この24日、及び25日は、日中に海や山、畑に行ったり、夜間に外出したりすると凶事が起こると恐れられており、皆仕事を休んで静かに過ごし、暗くなるとともに就寝することになっています。

つまり、「二十五日様」とは、神職が上陸された神を村内の猿田彦神=道祖神を案内して回り、それに合わせて島民は朝から「物忌」に入るという厳粛な神事になります。

この特殊な神事を聞いて思うのは、やはり出雲のことです。

神集島というのは神在月を彷彿とさせますし、この時、八百万の神々は稲佐の浜の海からやって来ると伝えられていました。

また、出雲の神在祭は本来、「お忌さん」(おいみさん)と呼ばれていて、祭の期間中は、歌舞音曲、喧騒、造作等も慎む禁忌の祭だったといいます。

祭は陰暦10月11日から25日までの15日間行われていたそうですが、11日から17日までが「上忌」で準備期間としての「散祭」(あらいみ)と呼ばれ、18日から25日までが「下忌」で「致祭」(まいみ)とされたそうです。

下忌の方が重儀で18日に「神迎神事」を行い境内に注連縄(しめなわ)を引き渡すと25日の「神等去出」(からさで)神事が終わるまで謹慎斎戒に服したと云います。

島根・美保神社の諸手船神事では、役前になった人は精進潔斎の中で、1年もの間、毎日欠かすことなく真夜中である子の刻に潮掻(しおかき/海での禊)をし、各社に参拝します。

この時、途中で他人と出会えば「穢れた」として再度潮掻からやり直すのだということです。

静岡の御穂神社では、海から来る神は、常世からやって来るのだといいます。

海から来る二十五日様とは常世の神であり、故に島民は、物忌をしてその神を迎えるのでしょう。

人は、死に触れると穢れますが、神は人に触れると、穢れるのです。

常世から来たりて、サルタ彦を礼拝する神と、その神を迎える物忌の神。

物忌奈とは、「常世の神=死」に触れることを許された一族を意味しているのではないでしょうか。

神津島の開祖にして、忌ごとを司る部民の神。

ではその母である阿波咩とはいったい誰なのか。

まるで日本人の根源の秘密が、この小さな島に隠されている様な、錯覚を覚えたのでした。