「土左の郡(こほり)。朝倉の郷(さと)あり。郷の中に社あり。神の名(みな)は天津羽々の神なり。天の石帆別(いはほわけ)の神、今の天の石門別(いはとわけ)の神の子なり」

-『釈日本紀』所引『土佐国風土記』逸文

土佐国二宮、高知県高知市朝倉にある「朝倉神社」(あさくらじんじゃ)を訪ねました。

「土佐神社祭神の后を祀る宮」とする説がある神社です。

参道を横切る線路がありました。

文明開花の産物ではあるのでしょうが、少しドキリとしてしまいます。

踏切から先は、しっとりとした参道が続きます。

鳥居も多め。

当社は、延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳にある、土佐国土佐郡の「朝倉神社」に比定されます。

江戸時代に土佐藩を治めた山内氏が崇敬し、明暦3年(1657年)に第2代藩主山内忠義によって本殿が、寛政8年(1796年)に第10代山内豊策によって幣殿・拝殿が再建されました。

社殿背後にある小山は神体山・神奈備であり、「赤鬼山」(あかぎやま)と呼ばれます。

高さ約100mほどの円錐形の山ですが、その姿は奈良県桜井市の三輪山に対比されることがあります。

赤鬼山から祭祀遺物は未だ見つかっていませんが、中腹からは弥生時代中期の土器が見つかっており、南麓には古墳時代後期の朝倉古墳もあります。

朝倉神社の社殿は古来より、この赤鬼山から切り出された丸木が使われたと伝えられることから、「木の丸殿」「木の丸様」と呼び親しまれています。

ようやく拝殿が見えてきました。

紅葉も相まって、趣深さが極まっています。

おや、出雲風の構え獅子の狛犬さんがいらっしゃいました。

当社の祭神は、「天津羽羽神」(あまつははがみ)と、「天豊財重日足姫天皇」 (あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと)です。

後者は、第37代斉明天皇の和風諡号で、『日本書紀』の斉明天皇西征伝説にみられる「朝倉宮」に比定されることから、合祀されたようです。

本来は天津羽羽神一柱を祀る神社でした。

『釈日本紀』にある『土佐国風土記』逸文によれば、「天津羽羽神は、またの名を天石帆別神(あめのいわほわけのかみ)といい、天石門別神(あまのいわとわけのかみ)の子である」といいます。

天石門別神は土佐国吾川郡の「天石門別安国玉主天神社」の祭神であり、玉主命、大国栖玉命、大刀辛雄命、櫛石窓神、豊石窓神、天石都倭居命などの別名があるとされます。

また、中世の頃より、当社祭神は朝倉郷の開拓神であり、土佐神社祭神の后神であると考えられてきました。

土佐神社の祭神といえば、「味鋤高彦」(あじすきたかひこ)、もしくは「一言主神」(ひとことぬしのかみ)つまり「事代主」のいずれかとなります。

これは問題です。

事代主の后で、阿波系もしくは越智系となれば、越の「沼川姫」か摂津の「三島溝杙姫」ということになるのではないか、と僕は考えますが、それでいくと、そのどちらかと天津羽羽神は同一神ということになってしまいます。

さらに天石門別神の娘神となれば、あの事任八幡宮の「己等乃麻知媛」(ことのまちひめ)のことになるので、つまり、

天津羽羽神 = 沼川姫 or 三島溝杙姫 = 己等乃麻知媛となるのです。そしてコトノマチヒメは中臣家の祖神・「天児屋根」の母であると伝えられます。

これは大変おかしなことになってしまいます。

では、アジスキタカヒコの后神であるということは、考えられるのでしょうか。

先日、「出芽のSUETSUGU」さんから、興味深いコメントをいただきました。

アジスキタカヒコ直系子孫だという、大山奥宮「大神山神社」の相見宮司家の口伝が、地元の古事記ガイドに載せられていた、とのことでした。

用心を重ねて一族は口伝をずっと隠してきたが、令和になり、ようやくカミングアウトができた、ということのようです。

興味深いのは、相見宮司の話として、アジスキタカヒコは逃げて四国で亡くなったと伝えられていた点です。

これは、大国主の末裔狩りが横行し、そのため四国へ逃げた、ということのようです。

しかし富家伝承によるなら、アジスキタカヒコはそのまま出雲に残って9代少名彦に就任したと思われ、またその後も17代まで王国は存続していますので、彼が出雲から逃れなければならない理由はありません。

あるとすれば王国滅亡後と思われますが、近年まで出雲では散家が目を光らせており、また、富家の記録を聞く講演会が、出雲の大社町で昭和時代まで続けて行われていたとのことですので、末裔狩りが横行したと言う話とは矛盾が生じます。

ただ確かに、各旧家の口伝が今も公にされない何らかの理由があり、それが藤原氏編纂による記紀が今なお我が国の歴史の主幹にあることに起因しているせいか、見えない圧力の気配を感じざるを得ないのも事実ではあります。

ともあれ、天津羽羽神がアジスキタカヒコ本人、もしくはその子孫の后である可能性は、かなり低いもののゼロではない、と思われます。

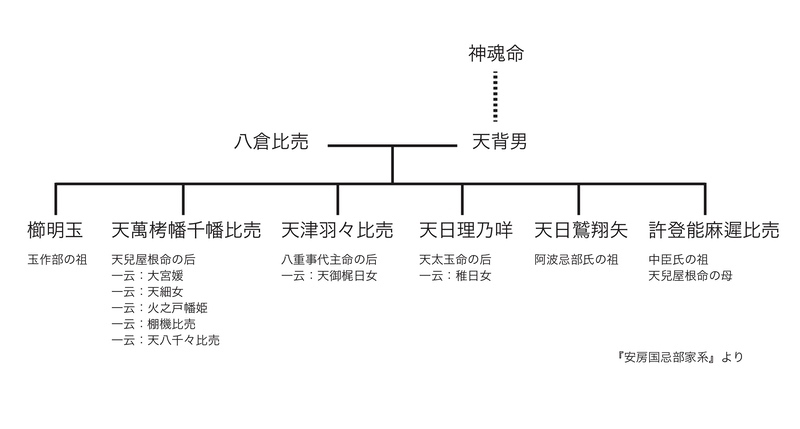

天津羽羽神、及びコトノマチヒメの名を見る資料として、安房神社に伝わったとされる「安房国忌部家系」があります。

それによれば、神魂命(かみむすび)の4世後に「天背男」(あめのせお)がおり、八倉比売との間に6人の子をもうけたことになっています。

また、天背男は「一云」として「天石門別」であるとしています。

この安房国忌部家系の頭書には、国学者・小杉榲邨による批判(鈴木真年による偽作説)が記されており、実際に徐福の母であるタクハタチヂヒメが組み込まれていたりと、ツッコミどころがある内容となっています。

ただこの系図を見ると、天津羽羽神とコトノマチヒメは同一神ではなく、天石門別安国玉主神の娘姉妹であったものが、和魂と荒魂として祀られるようになったと、矛盾なく解釈することが可能となります。

天背男という神名を見て思い浮かぶのは、『古事記』には見えず、『日本書紀』の葦原中国平定にのみ登場する星の神「天香香背男」(あめのかがせお)です。

経津主(ふつぬし)と武甕槌(たけみかづち)が、まつろわぬ鬼神等をことごとく平定し、草木や石までも平らげたが、香香背男だけは服従しなかった。そこで倭文神(しとりがみ)の建葉槌(たけはづち)を遣わし懐柔させた、としている神です。

また、天香香背男は別名を「天津甕星」(あまつみかぼし)と呼ばれていますが、安房国忌部家系では「一云」として天津羽羽比売を「天御梶日女」、つまり「天甕津日女」(あめのみかつひめ)のことであるとしています。やはり天香香背男と天津羽羽神は親子神なのでしょうか。

天甕津日女は『出雲国風土記』の楯縫郡の項では、アジスキタカヒコの后としての逸話が記されていますが、同じく『出雲国風土記』の出雲郡の項では、「赤衾伊農意保須美比古佐和気」(あかぶすまいぬおおすみひこさわけ)の后として、伊農郷の名の由来となったエピソードを記しています。

この赤衾伊農意保須美比古佐和気は、国引王である郷戸家の6代大名持「八束水臣津野」(やつかおみつぬ)の息子であり、8代大名持の「八千矛」(やちほこ)の父となる人物です。

天津羽羽神はアジスキタカヒコの后ではなく、サワケの后であったとするなら、天石門別安国玉主神の孫を別名で「大国主」と呼んだことにも、繋がりを見出すことができます。

天石門別安国玉主神は「大国栖玉命」とも呼ばれており、国栖(くず)とは蔑称で、本来は「国主」と書いたのではないかと、僕は考えています。

朝倉神社の本殿左横には、荒倉神社と忠魂社があります。

高知で荒倉神社といえば、朝倉神社から南西に4kmほど先の春野町弘岡中にある神社が有名のようです。

「荒倉と呼ばれるような偉容の山塊」の麓に鎮座し、約1300年前に、吉野の丹生川上神社(にうかわかみじんじゃ)から「天闇靇大神」(あめのくらおかみのおおかみ)を勧請したと伝えられているそうです。

忠魂社の背後にあるのは

神体山の「赤鬼山」(あかぎやま)。

その名の由来は不詳とされますが、この山に鬼が住んでいたとも云われます。

また日本書紀には、斉明天皇が崩御した時、

「夕刻になると朝倉山の上に鬼がいた。鬼は大笠をかぶり、天皇の葬儀をのぞき見ていた。人々はみなそれを怪しんだ」

とあり、この鬼に因むものであるとする説もあります。

日本書紀は、斉明天皇の即位式の様子にについても、奇怪な一文を載せています。

「空に龍に乗る者がいた。その風貌は唐の人に似て、青い油笠をかぶり、葛城嶺から飛び立ち生駒山に隠れた。午の刻になると、住吉の松嶺の上から西に向かって飛び去った」

・・・何じゃこりゃ。

龍・葛城・笠・鬼といったものがキーワードとなるのでしょうか。

「葬儀を覗き見ていた」というのは、常世に通じることを意味しているのか。

アカギ山といえば、群馬の豊来入彦を祀る、赤城山のことが思い浮かびます。

本殿の右側には「倉稲神社」と

「八坂神社」が鎮座していました。

顔を上げると、江戸時代前期の明暦3年(1657年)に、土佐藩第2代藩主の山内忠義が再建したという、安土桃山時代の様式の華麗な本殿がありました。

当時は「馬に目隠しをしなければ、そのまばゆさに驚いて、通ることはできなかった」と噂されたと云います。

しかし目隠しを忘れた瞳に映ったのは、「何でも出雲病」で頭がおかしくなったのか、ついにノーマをやりすぎたのか、

その図柄がよく知る家紋に似ていることに驚いて、僕はしばらくそこから立ち去ることができなかったのでした。

小正月。気付けば新年挨拶忘れておりました。というか、新年早々、バタバタしてたからおめでとうは言い難い事態の年明けでしたな。

オカ板が大荒れでブラフが飛び交っていて、拡散しようとする人を宥めてました。思い込みで不安を増長しちゃう輩はいつの時代も゙変わらぬモノですな。

どうも8まんです。

五条さん、師走乗り切りましたな。お疲れ様でした。

さて、大甕神社に祀られし甕星カガセオ

様の名を取り上げていただきありがとうございます。東方の土地神であるこの神様は大和の進行で上書きされた歴史があると私は思ってます。

まぁ、歴史は勝者の物であるのはこちらもいつの時代の変わらぬモノなんでしょう。

今年も、追いかけて下さいませ。歴史を。ではでは。

いいねいいね: 1人

師走の次は成人式、明日まで気を抜けない日が続きます😅

あけおめです、8まんさん♪

甕星さんは謎が多く歴史の上書きの影響をもろに受けた神の一柱だと思います。

いいねいいね

narisawa110

大神山神社の社家のお話って、けっこう間から公開されているやつで、古事記おじさんのホームページの事であろうと思われます

冨神社の現在の宮司家は、奥方の血筋が社家と親戚筋の春日家だったと記憶しています。

忌部氏系図ですが、男系の背男や、高木神が出てくる物部氏が挿入されている方が何故か祖神が神魂になっており、女系の太玉の方が、先祖がタカミムスビで、要は入れ替わっていますよね。

由布津命の代で両者は集合しますが、

元々男系が出雲系の一本であるのに物部氏のフリをするのに系図を二つにしたのか

冨編集長は、出雲系と評する際に男系女系をまとめて出雲系と言う事がある様に思われ、嫁を出した家も分家筋と言ってるのか?

最近は三木氏や学者も、系図としては太玉の方が重要視する向きがある様ですが、太玉の方が嫁を出してる側なので、臣を名乗れなかった事と矛盾する気がします

阿波からは見る銅鐸が出ますから、安倍や布施による上書き、つまり第一次物部東征前にこの偽装が完了していた事になります。

でなければ膳出臣家が阿波国造になれません。

元々忌部氏系図は物部氏を抜いた一本の系図、男系富家の様な気がします。

いいねいいね: 2人

阿波王朝説の神社もいくつか参拝しましたが、上書き感を強く感じるものでした。あれは安倍や布施によるものなのでしょうか🤔確かにあの異常な出雲推し感は、可能性ありそうですが。

いいねいいね

五条さん明けましておめでとうございます。

アジスキタカヒコネと高照姫が今の私には謎多き神様として、絶賛にわか深堀中です。

アジスキタカヒコネは、八重波津身様の不慮の事件後、次の事代主を継いだのは、神門家のアジスキタカヒコネだと私も思います。

色々な方のブログをネットサーフィンして以前から気になっていたのは、

天事代主玉櫛入彦命。これは八重波津身の別名だと思っていました。(入彦、だから入婿のことなのでしょうか?)

事代主2人説??を考察されてる方もおられて(想いはロマン、自由ですね)なんだか混乱しています。

三島溝杭耳命の娘の別嬪さんの玉櫛姫に会いに揖夜神社まで妻問いにエッコラエッコラ舟漕いて会いに行ってた事代主は八重波津身さまのことだと私は今でも思っているのですが、

この玉櫛入彦の事代主の方は八重波津身とは別事代主だと考察されてる方もおられたのです。

この説からいくと、クシヒカタは八重波津身の直接の息子ではなくなりますね。つまり、八重波津身とその息子クシヒカタの間に、天事代主玉櫛入彦命が入る、といった系図になってしまいます。

八重波津身の次の事代主がアジスキタカヒコネだとすると

神門家のアジスキタカヒコネが

冨家の入婿として王櫛入彦になった?

いや、東出雲王家(冨家)から鳥鳴海が次の大名持となったから、少名彦は神門家のはずだからこれは矛盾してますよね。。

それから話は飛びますが、三島溝杭一族は四国からきたという可能性はあるのでしょうか。。そしてアジスキタカヒコネが四国に逃れたという相見宮司のお話。。と何か関連はあるのかな。。とも思いました。

お手上げです。。。私の拙い知識では完全にアウト(笑)

正月そうそう沼。

五条さん、そしてこのブログをこよなく愛読されてる何方か、

どうか何か情報がございましたらご指南下さいませ。

いいねいいね: 1人

出芽のSUETSUGUさん、あけましておめでとうございます🎍

天事代主玉櫛入彦命、なるほど面白い考察ですね。

三島家の出自は阿波ではなかろうか、というのが、今の僕の考えであり、考察中の案件です。しかしまだ、不確定な要素も多く残っています。

いいねいいね

ご返信ありがとうございました😊

なかなか四国まで手を伸ばせるところまで理解が到達しておらず、五条さんの阿波シリーズは、読みたくても読むのを我慢しているところです(^_^;)

早く読みたいー、書籍もyoutubeも溜まりに溜めて(笑)

つまり、土台がしっかりしていないので次に進めない学生みたいなのですよ(笑)

気になる神社に行っては出雲族の軌跡を辿ってるような気持ちになってます。このブログにある神社は、必ず前後に読んで行ってます☺ 家族やお友達にも紹介したら、いつの間にか私より先に進んで読んでました。

2ヶ月余りでなんとかお休みの時に巡った神社さんたち。

美保神社摂社末社巡り

出雲井社

大穴持御子神社(三歳社)

阿須伎神社

命主社(真名井遺跡)

冨神社

熊野大社

熊野大社元宮遙拝所

神魂神社

東出雲王家墓所(出雲大神宮)

真名井神社

岩坂陵墓参考地

須我神社(奥宮磐座)

阿太加夜神社

揖夜神社

加賀神社

奴奈禰神社

日御碕神社(野浪浜小さいほう)

恵曇神社(磐座)

佐太神社(母儀人基社)

立石神社(磐座)

御陵神社(磐座)

長浜神社

智伊神社

久奈子神社

万九千神社

出雲路幸神社

赤猪岩神社

宗形神社

阿陀萱神社

粟嶋神社

(ここからは気になる淀江エリア)

佐陀神社

日吉神社

蚊屋島神社

三輪神社

天神垣神社

亀甲神社

大神山神社(尾高)

大神山神社(奥宮)

どれも様々なストーリーと神秘ト畏怖の念を感じました。

最も、気になるのが。。ニ社

まず出雲路幸神社。

次に真名井遺跡。

何かありそうでワクワクします(^o^)

50代ですので、流石に

足腰にきました。。ヘタレ解消のために、ウォーキング始めます。。

それでは長文失礼しました。

いいねいいね: 1人

随分たくさん参拝されましたね😊

出雲路幸神社は知りませんでした。次回訪ねて見ます。

いいねいいね

ごめんなさい。

匿名になっていました。

asamoyosiです。

いいねいいね: 1人

asamoyosi様、

あけましておめでとうございます。

文面から、分かっておりました😊

人生は一歩ずつ歩み進むほかありませんが、それに報いるだけの、幸あるものと思います。

こちらこそ、本年もどうぞよろしくお願いします。

お互いに良い一年でありますよう、お祈り申し上げます。

いいねいいね: 1人

明けましておめでとうございます。

今年も五条様にとって充実した良い年になりますようお祈りしております。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

私の方、あれ以来、冬休みはちびっ子達の襲来でクリスマスお正月と毎日がお祭り騒ぎ。

年のことは忘れてがんばって相手をしています。

おかげで、ブログも普段よりもさらにいい加減なものになっています。お恥ずかしい・・・。

いいねいいね: 1人